13.1.2 欧米列強の帝国主義と国内政治 世界史の教科書を最初から最後まで

20世紀にはいると、”植民地獲得競争“で遅れをとっていたドイツは、ほかの列強の植民地や勢力圏に対して「もう一度ゲームをやりなおすべきだ。ドイツにも植民地をよこせ」と再配分(再分割)を要求。

すでに世界中に植民地をひろげていたイギリスとの対立が深刻化していった。

アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国の強国(列強諸国)の間におけるケンカは、はじめのうちはアジアやアフリカ、それにバルカン半島などヨーロッパの周辺部に限られていた。

だから、フランスの敗れた普仏戦争が終わる1870年代ころから約50年間の間、ヨーロッパの中心部で戦争が起きることもなかった。

19世紀末からは、1870年代からつづいていた長い不景気も終わり、それ以降は好景気がつづく。ヨーロッパ諸国は一大繁栄期を迎えたのだ。

都市の市民たちの文化は国じゅうに定着し、そこから20世紀型の「大都市の大衆文化」が生まれることになる。

ヨーロッパの近代文明は「すごいんだ」という自信や、「科学は人類を永遠に進歩させていくのだ」という期待感に支えられ、第一次世界大戦の起きる前の十数年間は、フランス語で「素晴らしい時代」(ベル=エポック)と呼ばれたよ。

1900年のパリ万国博覧会

それでは順番に各国の様子を見ていこう。

イギリス

19世紀半ば以降のイギリスは、圧倒的な経済力と海軍力を背景にして、世界各地で「自由な貿易」を推進した。

「自由」というと聞こえはいいけど、現地の事情はお構いなしにイギリスの都合に合わせて「自由」に貿易がおこなえるよう、軍事的に圧力をかけて世界中の国・地域に認めさせたのだ。

イギリス中心の「自由な貿易」ができる条件さえ確保できれば、植民地なんていらないんじゃないかという主張も唱えられたけれど、結局イギリスの植民地はとどまることを知らず拡大。

イギリスは広大な植民地帝国をキープするために、住民の多くがイギリス系ではない植民地においてはダイレクトな支配を、住民の多くがイギリス系(またはイギリス以外のヨーロッパ系)であるところには自治を与える間接支配をおこなった。

間接支配をおこなったところとしては、1867年に自治が認められた「カナダ」🇨🇦があげられる。

カナダにはもともとフランス系の住民が多かったけれど、イギリス人やアメリカ合衆国からの人々も合わせ、統一されることになったのだ。

しかし1870年代以降、世界的な不景気が続き、ほかのヨーロッパ諸国・アメリカ合衆国の経済がのびて”ライバル“が増えると、イギリス政府は海外の植民地拡大を積極化。

保守党のディズレーリ首相が政権を担当した時代には、フランスがエジプト王とともに設立していたスエズ運河の会社の株を買収し、運河の経営権をゲット(1875年)。

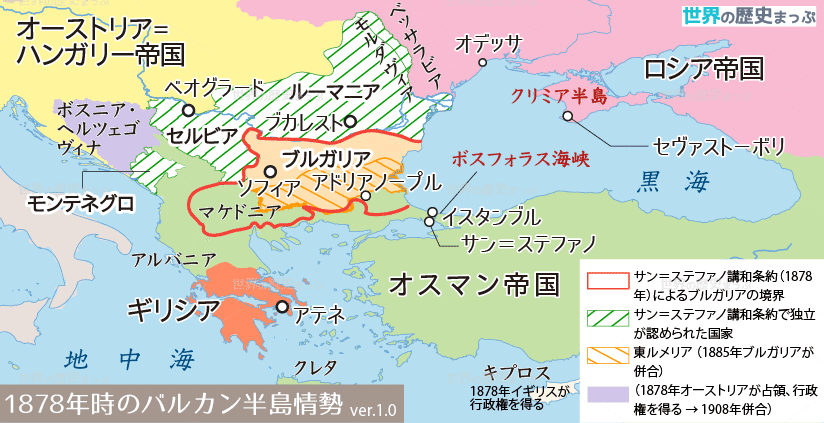

さらにロシアとオスマン帝国との戦争(露土戦争、1877〜78年)に介入してロシア帝国の南下をブロックし、インドへのルートの安全を確保した。

また1880年代にエジプトで起きた反乱(ウラービー運動)を鎮圧すると、イギリスはエジプトを実質的に保護国化。

1895年には植民地大臣となったジョゼフ=チェンバレンが「植民地との連携を強めよう」とし、いくつかの植民地では「自治」が認められた。

自治というのは、宗主国(そうしゅこく)の枠内で、自分たちで代表を選び、自分たちで法律を作ったりすることができるということ。

すでにカナダは1867年に認められていた。

当時のカナダ自治領の旗

1901年にはオーストラリア連邦🐨

1907年にはニュージーランド🥝

1910年には南アフリカ連邦🇿🇦が相次いで自治領(ドミニオン)となった。

当時の南アフリカ連邦の旗

しかしこれらの自治領も、宗主国であるイギリスの事情とは切り離されることはなく、しばしばイギリス国内で“厄介者”とされた人たちが送られる場所とされていく。

「国内の社会問題の解決のためには、植民地が必要だ」というわけだ。

植民地大臣ジョゼフ=チェンバレンは、ダイヤモンド会社を支配し、南アフリカ連邦首相にまでのぼりつめたセシル=ローズをサポート。

南アフリカに先に進出していたオランダ系の住民(ボーア人;アフリカーナー)を追い出すため、南アフリカ戦争(南ア;ボーア(ブール)戦争、1899〜1902年)を起こした。

この戦争の悲惨な実態がジャーナリストによって国内に知らされると、国内外でさまざまな議論が巻き起こる。

結局敗北したオランダ系住民は、イギリス主導の下、南アフリカ連邦の一員として、人口の多数を占めるアフリカ系住民を支配していくことになる。

史料 アフリカーナー(ボーア人)に包囲された街でイギリス軍の通訳を担っていた黒人の日記(1900年1月)

アフリカーナー軍は、今朝はイギリス人から注意をそらし、「いまいましい原住民」をやりこめることにして、黒人街区を東西から砲撃している。…当局は、商店主によるあらゆる種類の穀物の販売を禁止した。…(統制下でも白人は)かなりの物を手にいれることが許される。…(一方われわれの手に入る)食糧は安いが、それではまともな人間が生きていくにはとても足りない。…今日から原住民はパス(身分証明書)なしには、白人街区には立ち入れないことになった。

さて、国内では労働者の人口の増加とともに、「労働者にもやさしい社会づくり」をめざす団体の活動が活発化。

劇作家のバーナード=ショー(1856〜1950年)やウェッブ夫妻(夫1859〜1947、妻1858〜1943年)などの知識人を中心とした社会主義(社会の不平等をなくし理想の社会を建設しようとする団体)の団体フェビアン協会や、労働者が雇い主との間に労働条件について対等に話し合うための組織(労働組合)が、自分たち労働者の意見を法律に反映させようとする運動を起こした。

それらが1900年に労働代表委員会としてまとめられ、1906年に労働党に発展。

この党は社会主義を目標としてかかげたものの、革命ではなく、あくまでゆるやかな改革をつうじて「理想の社会」をめざした。

1905年に成立した自由党内閣は、この労働党の協力を得て社会改革を実行することとなった。

かつては資本家中心の党として名をはせていた自由党が「労働党」を頼るあたり、世の中が変わった証拠だね。

1911年には国民保険法が制定された。

当時、植民地をめぐり海外で対立を深めていたドイツに対抗するため、海軍を拡張する費用を得ようと、ロイド=ジョージ大蔵大臣(蔵相、1863〜1945年)は「社会の上流階層に対する税金を増やそう」と提案。

しかし保守党が勢力をもっている議会のうちの上院(貴族が中心の議会)がこれに反対すると、政府は1911年に議会法を成立させて、「法律案の決定にあたっては、下院が上院よりも優先的な権利をもっているのだ」と確定した。

これはイギリスの政治の歴史において、とっても大きな出来事だ。

しかし、アイルランド人に対する支配と差別の問題は、未解決のまま。

自由党の内閣は1914年にアイルランド自治法の「成立」にこぎつけたけれど、イギリス人が多く住んでいた北アイルランドの人々がこれに反対したのだ。

北アイルランドのイギリス系住民は、アイルランド独立を主張するシン=フェイン党と対立。

その後政府は第一次世界大戦がはじまったことを理由に、アイルランド自治法を延期することを決定する。

シン=フェイン党はこれに反発し、一部の強硬派が1916年のイースターの期間中にアイルランドのダブリンで武装蜂起するも失敗。これをイースター蜂起という。

イギリスの繁栄は、国外でアジアやアフリカの人々を植民地支配するとともに、国内のアイルランドの人々の独立もおさえこむことで成り立っていたのだ。

なお、1900年から2年間、のちに日本を代表する文豪となる夏目漱石が、倫敦に留学している。当時のロンドンの様子を日記から想像してみよう。

史料 夏目漱石 1901年1月の日記

1月3日 倫敦の街にて霧ある日太陽を見よ黒赤くして血の如し、鳶色の地に血を以て染め抜きたる太陽は此地にあらずば見る能はざらん

1月4日 倫敦の街を散歩して試みに痰を吐きて見よ真黒なる塊りの出るに驚くべし何百万の市民は此煤煙と此塵埃を吸収して毎日彼等の肺臓を染めつつあるなり我ながら鼻をかみ痰するときは気の引けるほど気味悪きなり

1月5日 此煤煙中に住む人間が何故美しきかや解し難し思ふに全く気候の為ならん太陽の光薄き為ならん

フランス

フランスは、ドイツとの戦争に敗れた後の混乱を経て、第三共和政が成立。

王様のいない、共和政の国づくりがはじまった。

しかし国内の情勢は不安定。1880年代以降、元・陸軍大臣ブーランジェ(1837〜91年)が右翼・保守勢力に支持されて、1889年に政権を奪い取ろうとして失敗(ブーランジェ事件(1887〜89年))。

さらにユダヤ系の軍人ドレフュスがドイツ帝国の“スパイ”容疑で終身刑を宣告されたものの、知識人(作家のゾラ)らの反対キャンペーンによって誤審であったことが判明したドレフュス事件(1894〜99年。1906年に最終的に無罪)も起きた。

政府は2つの事件をなんとか切り抜けたものの、政党どうしの争いにより政権は不安定だった。

そんな中、1880年代からは国外の植民地拡大政策が実行され、イギリスと対抗しながら、東南アジアのインドシナ(現在のベトナム、カンボジア、ラオスのある半島)や

アフリカ大陸(特にサハラ砂漠周辺)に広大な植民地を建設することに成功した。

工業力では新興国であるドイツ帝国やアメリカ合衆国にはおよばなかったものの、中産階層の人口比率が多く、彼らが銀行に預けたお金や買ってくれた国債を元手に、銀行が資本をどんどん増やしていった。銀行の資本力を頼りに、政府は帝国主義的な政策を追求。

ドイツ帝国の宰相ビスマルクによるたくみな“フランスぼっち政策”(ドイツを中心にした、フランスを孤立させる外交政策)に苦戦

しかし、ビスマルクの引退した1890年代以降には、ロシア帝国との同盟によりドイツ帝国を“はさみうち”にし、イギリスとの協商(同盟よりも拘束力の弱い取り決め)によってドイツ帝国の拡大を封じ込めようとしていくよ。

国内では、フランスでも労働者による“理想社会の建設”をめざす運動が盛り上がる。

「いくつもの労働組合がいっせいにストライキ(働くことを拒否することで、雇い主に労働条件の変更をのませようとする運動)をおこせば、一気に社会を変えることができるんじゃないか」という運動(サンディカリズム)が活発化。

実際には失敗したけれども、大きな勢力となった。

しかし1905年にフランス社会党が成立。

党の名前に「社会」が入っているものの、労働運動には消極的で、社会主義グループの活動はおさえられていくこととなった。

「資本家 vs 労働者」 という対決の構図は、社会が豊かになるにつれ次第にやわらぎ、「共和国」の理念のもと「フランス人」でまとまろうという意識が、しだいに強まっていった。

なお、1905年に「政教分離法」が制定されたのも、「国が、いずれか特定の宗教を特別扱いすることは、共和政の理念に反する」という考えにもとづいている。政治の舞台からキリスト教の影響を排除し、純粋に「フランス国民」による「フランス国民」のための政治を実現させるべきだという価値観だ。

やがてこの項目は、20世紀後半にフランス国内のイスラーム教徒の増加にともない、21世紀に入って大きな論争を生むことになっていくよ(ライシテ論争)。

ドイツ

1871年に建国されたドイツ帝国では、1888年に若き ヴィルヘルム2世(在位1888〜1918年)が即位。

彼は自分で政治を指導することにこだわり、宰相ビスマルクが築き上げた“フランスを孤立させる政策”を次々に否定した。

ロシア帝国との安全保障の条約(再保障条約)の更新に反対した。

また、ビスマルクの制定した「社会主義者鎮圧法」にも反対。労働者の支持を得たかったんだね。

1890年にビスマルクを辞職に追い込んだ。

イギリスの雑誌『パンチ』の風刺画。大事な水先案内人(=ビスマルク)が降りちゃうのを、ヴィルヘルム2世が「ふ〜ん」と見下ろしている。

なお、社会主義者鎮圧法の廃止により、社会民主党はそれ以降勢力を伸ばしていき、1912年には帝国議会第一党になる。「革命」によって資本主義社会を“ぶっこわす”と主張していたが、やがて党内には「議会で法律をつくることによってしだいに「改革」していけばいいでしょう」という「修正主義」と呼ばれたグループ(ベルンシュタインら(1850〜1932年))もあらわれるようになっていったよ。

ドイツの資本主義が急速に発展したことを背景に、ヴィルヘルム2世は強引な帝国主義政策を追求。

海軍をパワーアップさせようとイギリスをおびやかした。

市民層のあいだにも、国外のドイツ人をまとめて大帝国建設をめざす運動(パン=ゲルマン主義)運動が広がった。

ロシア

1890年代から、ロシア帝国の資本主義はフランスからの資本を導入することによって発展。

都市では大きな工場による機械生産も急速に発展していった。

でも工業や銀行の多くをにぎっていたのは外国の資本。

工場での労働条件もブラックだ。

国内のマーケットがせまいロシアでは、シベリア鉄道などの国家プロジェクトによって国内開発をすすめ、アジアやバルカン半島に進出する作戦へとチェンジ

20世紀初頭、それまではおだやかだった農村でも「農奴から解放されても、いつまでたっても地主から解放されない!」と講義する農民運動が激化。

工場の労働者のストライキもおこった。

知識人や社会主義者のなかから、専制体制の転換を求める声が高まり、マルクス主義をかかげるロシア社会民主労働党という政治グループが結成された。

この政党はしかし、創設直後に2つのグループに分裂。

レーニン(1870〜1924年)らの指導するボリシェヴィキというグループと、プレハーノフ(1856〜1918年)らの支配するメンシェヴィキというグループだ。ボリシェヴィキは多数派、メンシェヴィキは少数派という意味だけれど、両者ともに官憲の迫害によって分裂していたため、実態を反映しているわけではない。

一方、かつて農民たちを指導しようとしたグループ(ナロードニキ)の流れをくむ、社会革命党(社会主義者・革命家党、エスエル党)という政党も結成された。

「社会や政治を改革するべきではないか」という動きは、このようにさまざまな政党として現れたのだが、ボリシェヴィキ・メンシェヴィキ・エスエルは革命を目指す社会主義政党だったから議会にはそもそも向いていない。

西ヨーロッパでは、地主や起業家が先に政党をつくるのが普通だが、ロシアでは逆だ。大衆政党が先にでき、遅ればせながら大学教授や弁護士などの自由業者、改革派の貴族を中心とする有産層が政党をつくった。これが立憲民主党(カデット)だ。彼らがめざしたのは、イギリス流の議会政治と立憲君主制だった。

日露戦争の勃発とロシア第一革命

そんな中、急速に欧米型の国家改造を果たした日本との戦争(日露戦争)が勃発する。

戦況(せんきょう)が不利になる中、1905年1月22日(日)に、キリスト教の司祭(しさい)であるガポンさんに率いられた首都ペテルブルクの人々が、皇帝に「貧しい生活をどうにかしてください。平和をお願いします」とお願いするデモを起こした。

すると宮殿の警備隊が彼ら一般市民に対して発砲。

多数の死傷者を出したこの事件は「血の日曜日事件」と呼ばれ、「なんてひどいことをするんだ」と農民、労働者、それにロシア帝国各地でロシア人の支配に苦しむ民族たちが立ち上がった

モスクワでも、労働者たちが自分たちでソヴィエト(評議会)という組織が結成される。革命が成功したら、ソヴィエトを中心に “労働者による臨時の政府” を建設しようとした。

海軍でも反乱が起き、自由な政治・経済を求める起業家、改革をもとめる貴族や地主などのエリート層も議会と憲法の制定を求めると、いよいよ皇帝ニコライ2世(在位1894〜1917年)も「やばい」と判断し、譲歩することになる。

こうして1905年10月17日、「十月宣言」の中で、法をつくる権限のある国会(ドゥーマ)を設置することや、人々の自由を認め、自由主義者であるウィッテ(1849〜1915年(在任1905〜06年))を首相にすることで、批判を交わそうとした。

しかしニコライ2世の思惑は、あくまで「専制政治」を続けることにあった。

せっかく設置された国会(ドゥーマ)の立法権は限定的で、選挙の制度も不平等だった。法律が成立するためには皇帝と両院の合意が必要とされたし、上院(国家評議会)の議員の半数は皇帝が選んだ。実際、皇帝は最初の選挙により開かれた国会(ドゥーマ)をたったの数ヶ月で解散している。

1906年に首相となったストルイピン(1862〜1911年(在任1906〜11年))は強権を発動し、1907年に再びドゥーマを解散し、民衆の政治参加を防ぐ目的で選挙法を改正した。この結果召集された3度目の議会のもと、皇帝に従順な政府ができあがる。

またストルイピンは、皇帝中心の政治の支持層を拡大させようと、農村の改革にも乗り出した。

当時の農村では、農奴から解放されても自分の土地を経営できない貧しい農民であふれていた。

彼らが貧しいのは、その土地が農村共同体(ミール)のものでありつづけたからだ。農村共同体は、放っておくと一致団結して地主に対抗する危険な勢力でもある。農民を農村共同体から開放し個人農にすることで、独立して自分で経営することができる富農を育てれば、皇帝の支持基盤になるし、農村共同体の力も削ぐことができる。

ストルイピンはそのように考えたのだ。

しかし、この計画は挫折。これまでの農村共同体がなくなってしまったおかげで、農村社会はかえって動揺してしまったのだ。

結局、ストルイピンは議会との対立が深まる中、1911年に暗殺されてしまった。

国民の注意をそらそうとするとき、政府がとりがちな政策は大抵決まっている。国の外に“敵”をつくり、悪いことの責任を外に押し付ける政策だ。

こうしてロシア帝国はそれ以降、バルカン半島方面に南下する政策を強めることに。

ロシアの進出に対し、ヨーロッパの強国が警戒する事態となっていく。

***

アメリカ合衆国

19世紀末に世界で一番の工業国になっていたアメリカ合衆国。

巨大企業がマーケットを独占したせいで、自由な競争がおこなわれず、さまざまな社会問題が発生するようになっていた。

政治的に不安定な東ヨーロッパや南ヨーロッパからはひっきりなしに移民がやってきて、アメリカ社会の底辺を支えることとなった。

20世紀初めの政権は、これら「独占」や「労働問題」を解決するため、国が積極的に経済に口出しする「革新主義」(プログレッシヴィズム)と呼ばれる改革を実施。

さらに国民の注意をそらすため、海外への進出をめざす帝国主義政策もとられるようになっていく。

まず共和党のマッキンリー大統領(1843〜1901年(在任1897〜1901年))の業績から見ていこう。

彼はカリブ海のキューバで、ホセ・マルティ(1853〜95)らによってスペインからの独立運動が起きると、独立グループ側を支援するとして介入。

ホセ・マルティは1895年に戦死。のち、キューバ革命の指導者カストロが、1962年にホセ・マルティをたたえる演説をしている(上掲動画)。

1898年に一方的な“口実”をつくって、スペインと開戦した。

これをアメリカ=スペイン(米西)戦争という。

勝利した合衆国は、東南アジアのフィリピン、グアム、カリブ海のプエルトリコなど、太平洋やカリブ海あるスペイン領の植民地をゲットした。

「北半球を覆う猛々しいワシ—いうまでもなく米国の象徴—の翼の左右の先端が、カリブ海のプエルトリコから太平洋を大きく横切ってフィリピンにまで達している。…画面右下には比較のために小さく、北米大陸だけを覆う100年前のワシが描かれているから、この間にいかに勢力が拡大したかを誇示しているかのようでもある。それゆえ、こうした漫画は、見方によっては逆に、アメリカの帝国主義的な野望をむしろたたえているようにも受け取れなくはない。風刺画にもやはりあいまいさは残るのだ。」(岡田温司『反戦と西洋美術』ちくま新書、2023年、44ページ)

さらにキューバに対しては、アメリカが財政・外交に口出しすることを可能とする「プラット条項」という条文を押し付けることで、コントロール化に成功した(キューバの保護国化)。

キューバとアメリカ合衆国間の“悪い関係”のルーツは、ここに始まるんだよ。

こうした海外植民地を増やそうとする政策には反対意見もあってね、1899年に国務長官ジョン=ヘイが、中国で勢力を拡大しているヨーロッパの強国と日本の動きに対し「オープンドアーポリシー」(門戸開放政策)を提唱したように、「経済的な進出を進めていくべきだ」という政策も登場。

そんな中、1901年にマッキンリーは暗殺されてしまった。

代わって大統領に就任したのは共和党のセオドア=ローズヴェルト(1858〜1919年(在任1901〜09年))。

彼はカリブ海に面する中央アメリカの諸国政治に、武力で“口出し”。「棍棒外交」(こんぼうがいこう)と称される、積極的な「カリブ海政策」だ。

さらに次のタフト(1857〜1930年(在任1909〜13年))は、中央アメリカや中国にさかんに投資をおこなっていく。

1913年に大統領となった民主党のウィルソン(1856〜1924年(在任1913〜21年))は「新しい自由」(ニュー・フリーダム)を掲げ、大企業をコントロールするための政策を次々におこなった。

具体的には、大企業同士の合併(トラスト)に制限をかける法(反トラスト法)や、外国からの製品にかける関税の引き下げ、労働者を保護するための制度などだ。

また、対外的には「アメリカがここまで素晴らしくなったのは、民主主義という制度が素晴らしかったからだ。世界で起きている問題を解決するために「民主主義」の考え方を広めよう」という姿勢をとった。これを「宣教師」みたいに「民主主義」を布教するようなので、「宣教師外交」という。

具体的には、内戦状態にあったメキシコに軍事介入している。

1914年には大西洋と太平洋を水路で結ぶ「パナマ運河」を完成させ、その管理権をゲット。

パナマにあるのに、アメリカ軍が駐留することとなった。

こうして20世紀初頭までに、アメリカ合衆国はいつのまにか中央アメリカやカリブ海エリアでの覇権を確立したわけだ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊