【ニッポンの世界史】#26 テクノロジーと精神文化:マクニールの世界史は、何が新しかったのか?

世界は3つの文化圏でできている?

さて、ここで視点をいったん”公式”世界史の動向に戻しましょう。

1970年度の学習指導要領改訂では、前近代には三大文化圏(ヨーロッパ、イスラム、中国)に分けて学習していく文化圏学習が導入されたのでしたね。

しかしこの分け方に対しては当時から批判もありました。

・ヨーロッパは多数派を占めた宗教の名前から「キリスト教文化圏」といわないのに、なぜイスラム文化圏と呼ぶのか?

・「イスラム文化圏」はアフリカ、中東だけでなく中央アジアやインドも含みますが、それら”落選”した地域は重要じゃないということなのか? アラブとイランの違いもあるのに、「イスラム」というくくりで単純化してよいのだろうか?

というものや、

・アフリカや南北アメリカ大陸、太平洋地域は、なぜ独立した文化圏としてリストアップされないのか?

といった批判です。

もちろん学習指導要領はほかの文化圏を立ててはいけないといっているわけではありません。

各社の教科書も学習指導要領そのままの構成をとっていたわけではありません。章構成などについて、執筆者には工夫の余地もありました。”公式”世界史に批判的な執筆者のなかには、検定に通る内容をおさえつつも、編集の妙により世界史の可能性を追求しようとした人たちもいました(そのうち三省堂の執筆者である土井正興については、のちに取り上げます)。

しかし、三大文化圏をあつかうという基本軸から大きく踏み外してしまったら、検定には通りません。

とはいえヨーロッパ、イスラム、中国だけを特権的に扱うのか、しっかりとした根拠があるわけでもない。

そうした問題点を踏まえ、別の構成を考えたり、そこから抜け落ちる部分をとらえようとしたりする動きもみられました。

ある教員の世界史構想より

たとえば、文部省の改訂関係者や高校教員の論集『高校教科指導全集—世界史』にある九里幾久雄の報告をみてみます。

九里の報告は、まず当初の世界史の構想からはじまります。

これではあまりに「粗雑」だということで、各社の教科書構成を参考にしながらアレンジを加えたものが次の図です。

先ほどとの違いは、

「オリエント・地中海文化」が、いちおう「ヨーロッパ文化圏の発展」と切り離されて独立している点にあります。

とはいえ、これでは「オリエント・地中海文化」が「インド・イラン文化」や「イスラム文化圏」と遠く離れてしまう点がまずいと感じたのでしょう。

そこでより「タテ割り」的な要素をなくすため、各地域を伸び縮みするものととらえ、しかも各文化圏をつなぐものとして騎馬遊牧民の活動をさしはさむことで、より立体的、流動的な世界史の構成をこころみたものが次の図となります。

点線で流動的に表現されているのが「遊牧世界」ですね。

これなら三大文化圏という枠組みを一応保ちつつ、よりダイナミックな世界史像が描けそうです。

2010年代のマクニールの『世界史』の流行

では、この教員が3つ目の世界史の構成に至るまでに何を参考にしたのか、参考文献欄を見てみると、これがあります。

いわゆる「マクニールの世界史」です。

いまから10年ほど前、大学生協のランキング上位に入ったということでマスコミにも取り上げられ、話題となった本ですね。

マクニールが試みた新しい試みは、アメリカで「世界史」のテキストとして広く採用され、邦訳された日本においても当時の「ニッポンの世界史」の構成やその考え方にも影響を与えます。

しかし、東大生協で流行することになる2010年代初頭には、お世辞にも新しい見方とはいえないものとなっていました。まさに世界史界の「消えゆく媒介者」というべき存在であったわけですが、それを「新しいもの」として大学生や大人の読者が受け取ってしまう状況には、「不動の知識」「受験の暗記事項」「単なる情報」、「エピソードの束」としてしか語られず、それが「どのように語られるか」は意に介されぬまま、とにかく視野の大きな「大きな物語」に注目の集まる現状は、まさに「ニッポンの世界史」の一つの現在地であるともいえます。

とはいえ、受験勉強でせっせと暗記事項を詰めこんだ大学生や、かつて世界史を学んだ大人たちが、世界史を「同時代横切り」の巨視的な見方で描くマクニールの世界史に「こんなふうに教えてもらいたかった」と新鮮さを感じるのも自然なことでしょう。

マクニールの世界史の新しさと古さ

とはいえ、ページをめくってみればわかるように、本文は格調高く、上下巻を通読するのはけっこう骨が折れるはず。

初版(邦訳)が刊行されたのが1971年(原著は1967年に初版)のことでした。

マクニールの『世界史』には、新しさと古さの両面があります。

古さのほうから言えば、ヨーロッパ中心主義的な見方が抜けきっていないところ。

通底している見方にはマクニールが参考文献に挙げているトインビーの影響も大きいでしょう。

他方、マクニールの新しさは、騎馬遊牧民の動向を評価する点、これまでの世界史構成でことさら取り上げられることのなかった「技術(テクノロジー)」の同時代的な広がりに着目していた点でしょう。

「蛮族」というものものしい表現はいまでは使われない言葉です。農耕定住民の世界に侵入してくる遊牧民のことですね。

しかしこの「蛮族」の動きこそが、「オイクメネ世界」(人類の居住地域)を拡大し、思想・宗教のような精神文化や統治の技術、経済交流を発達させていったとみるのです。

トインビーは文明の世代交替(一次文明〜三次文明)によって世界史を描いたわけですが、マクニールはトインビー(古くはシュペングラー)のようなテーマ的な枠組みを捨て、時系列的な総合によって世界史を組み立てなおした。

これが彼の世界史の革新的な点でした。

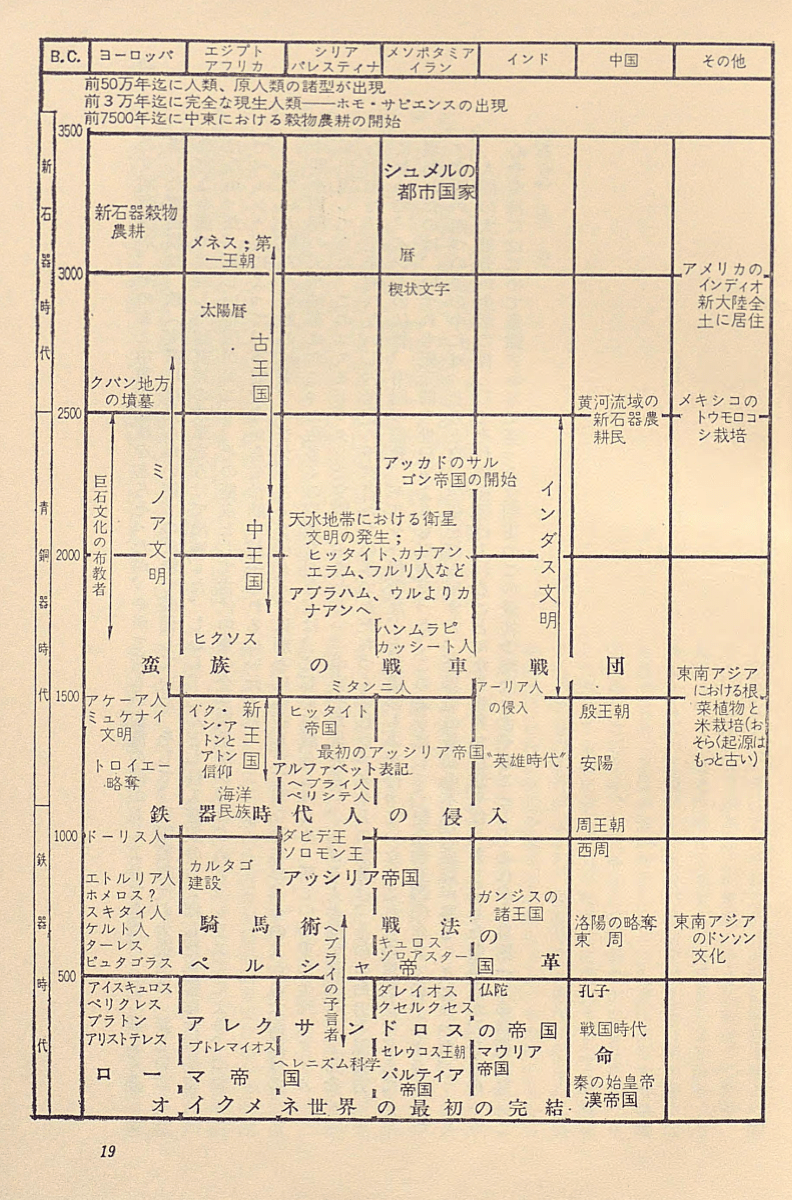

年表には戦車(チャリオット)や鉄器、騎馬戦法が同時代的に影響を与えた点が記されていますが、これらを左列の「年代」という共通尺度によって同一の舞台で展開させたわけです。

ただ、先ほど「古さ」として挙げたヨーロッパ中心主義的な見方がマクニールには残されています。

世界史を「ヨーロッパ拡大の歴史」として描く前提があることから、近代(1500年)以降の歴史は、どうしてもヨーロッパがヨーロッパ以外の地域を組み込んでいく視点から強くなってしまう。そこで先に「進歩」を遂げるヨーロッパのペースがを、非ヨーロッパよりも早める必要がでてくるため、両者の時期区分の設定にはズレがもうけられることにもつながりました(下の構成図を参照)。

精神文化や技術(テクノロジー)への注目

とはいえ、マクニールに先行する分野横断的な諸研究(カール・ヤスパース、ジョージ・ピーター・マードック、カール・ポランニー、エリック・ウィリアムズ、フランスアナール学派など)の成果を踏まえ、「大国」の政治史のみならず、交易や民族、さらに技術や宗教などの文化的な要素にも注目し、相互の影響関係にも目を配った点は、当時の日本の世界史教育者・歴史学者に大きな影響を与えたといえます。

とくに私は、マクニールの世界史のなかでも、1970年代の「ニッポンの世界史」にとりわけ大きな影響を与えたキーワードは「精神文化」と「技術」の2点であったと考えています。

それはなぜか?

次は「人類の進歩と調和」を掲げた万博を後景に置きつつ、「精神文化」と「技術」への注目が、「ニッポンの世界史」をどのように変えていったのか。

これを詳しく考えてみることにしましょう。

参考文献

パトリック・マニング『世界史をナビゲートする:地球大の歴史を求めて』南塚信吾・渡邊昭子共監訳(彩流社、2016年)

(続く)

この記事が参加している募集

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊