SDGsは、誰がどうやって決めたのか? 【SDGsとは一体、何だったのか?】第4回

●この連載について

今から筆者がお話しするのは、SDGsを世界史の中に位置づけてみようとする試みだ。だが、なぜわざわざそんなことをしようとするのか?

現在すでにSDGs終了後の次期開発目標(ポストSDGs)にかんする議論が動き出している。だが、日本の現状はどうだろうか? SDGsに対する「記号」的なイメージばかりが先行し、開発の最前線の議論や実践と、市井の印象のあいだのギャップも開いている。すでに初期段階から普及段階に移行し、日常に溶け込んでいるという評価もできようが、一時に比べれば人々の関心は薄れ、2021年頃からは冷笑的な反応とそれに対する対抗言説も目立つようになった。

誤解のないように付け加えると、筆者は、SD(持続可能な開発)は必要であると考えている。だが現場や専門的な知見のみならず、そもそも「開発」や「援助」に関する話題は必ずしも一般に共有されているとは限らない。他方で、経緯を踏まえない印象論や陰謀論と結びついた言説も目立つようになっている現状がある。

この国で、「お祭り」が単に忘れ去られていくのはいつものことだ。現状の日本における受容のあり方には問題がある。だが、それどころか人類史にとって「SD」とは何かという根幹までもが、不信と懐疑の対象になってしまうのだとしたら問題だ。

この連載の狙いはそこにある。筆者の関心は、手放しの称賛や冷笑よりも、まずもってなぜこのような状況になったのかを世界史の文脈のなかにたどることにある。そこでこの連載では、「SDGs」がどのような経緯のなかから生まれたものなのか、世界史のなかに文脈づけてみようと思う。

SDGsは「欧米の白人たち」が決めた?

「SDGsは "欧米の白人" が決めたもの」という言説がある。

それって、本当なのだろうか?

今回は「SDGsは、誰がどうやって決めたのか?」という3つ目の問いについて、策定時の経緯をふりかえりながら考えていくことにしよう。

とくにクローズアップするのは、OWG(オープンワーキンググループ)と、政府間交渉の過程だ。

両者のなかでどのような議論がもちあがったのかをみることで、SDGsへの理解を深めていきたい。

策定のプロセス

では初めに、SDGsがどのようなプロセスで採択に至ったのかを改めて確認しておこう。ざっくり言えば、次のような3つのフェーズ(筆者による区分)に分かれる。

2012年〜2014年半ば頃:SDGsとMDGsが並立していた時期

2014年半ば頃〜2014年12月:MDGs側がSDGsに歩み寄って行った時期

2015年〜:政府間交渉という最終関門を経て採択に至る時期

http://geforum.net/wp-content/uploads/2015/07/SDGs%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88201503.pdfを改変

順番に確認していこう(そこまで詳しく知る必要はないという方は、これからしばらく続く説明は読み飛ばして、目次から「オープンワーキンググループではどんなことが議論されたのか?」を探して、そちらに移っていただいてもかまいません)。

***

連載第3回でみたように、そもそも2001年から2015年までの15年間、ミレニアム開発目標(MDGs)という開発目標が実施されていた。

このMDGsの実施期間が終わった後の開発目標について2010年9月にMDGs国連首脳会合が開かれ、MDGsの後継目標を策定するプロセスが始まった。

国連システムは複雑だし、国連加盟国のなかには複数の国家をまたぐアドホックなグループもいくつも存在する。たった2つの路線で経過を描くのはいささか乱暴であることは承知の上、次の図3で全体像をつかんでおこう。

http://geforum.net/wp-content/uploads/2015/07/SDGs%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88201503.pdfを改変

図3の中にある①のMDGs路線。これに対し、前回みたように2012年のリオ+20において途上国や新興国が難色を示し、上図3の②のSDGs路線が並行して動き出す形となる。

まずはフェーズ1から見ていこう。

***

フェーズ1:MDGs路線とSDGs路線の並行期

まずはMDGsの路線から。

国連はMDGsの成果ととりこぼした課題を踏まえた上で、次の開発目標を決めていこうとした。

もちろん以前のやりかたをそのまま踏襲するわけではなく、地球システムや気候変動、グッド・ガバナンス(よい統治)やウェルビーイング(簡単にいえば「健康で幸福であること」)のあり方をめぐる専門家による最新の知見をとりいれた新目標が模索されている。途上国の開発統計についても実態を多角的にとらえることのできる指標(たとえば多次元貧困指数(MPI)や、気候変動など自然環境との相関関係も考慮したプラネタリー圧力調整済み人間開発指数など)へのニーズも高まっていた。

↓

2013年5月 国連のハイレベルパネル報告書が提出される(図3:①)

パネルは、2010年MDGサミットで事務総長に委任された2015年以降に向けた取り組みの一環として設置されたものです。加盟国は国連システムに加え、市民社会、民間企業、学術界、そして世界各地の研究機関も交えたオープンでかつ包括的な協議を通じ、2015年以降の開発アジェンダへの取り組みを進めるよう求めています。

パネルの活動は、達成された成果と改善の余地がある分野という両面で、MDGsの実施を通じて得られた経験を土台としながら、新たな開発課題も反映するものとなります。

↓

2013年7月 国連事務総長報告書(図3:①)

しかし図3:①の動きと並行して、図3:②のSDGsのプロセスも動き出す。

地域間のバランスに配慮して3か国1グループにまとめられたグループに、世界各国の市民組織やNGOなども参加する形で「オープンワーキンググループ」(OWG)方式の議論が始まったのだ。

2013年3月〜2014年7月 持続可能な開発目標に関する政府間オープンワーキンググループ(図3:②)

このようにオープン・ワーキング・グループの議論が進められている中、2013年9月25日に国連総会MDGs特別イベントが開かれる。共同進行役はアイルランド(ドナヒュー大使)と南アフリカの大使(ママボロ大使)に任命され、MDGsの進捗状況の確認と後継目標策定の方針が決められた。

ここでは、

2015年までにMDGsを完全に達成することの緊急性

「取り残された人々」(LDCs、LLDCs、SIDS、アフリカ諸国、紛争国、ポスト紛争期を迎えた諸国、外国の占領下で暮らす人々)に対する関心・支援の緊急性

人権、良い統治、法の支配、透明性、説明責任の推進(のちに主に目標16に結実する)

MDGsによって築かれた基礎の上にやり残した課題を完了させ、強力なポスト2015年開発アジェンダを策定すること

「共通だが差異ある責任」に関し、1992年地球サミットのリオ宣言の第7原則(「先進諸国は、彼らの社会が地球環境にもたらす圧力及び彼らが支配する技術及び財源の観点から、持続可能な開発の国際的な追及において負う責任を認識する」)の再確認

貧困撲滅と持続可能な開発の関係性を認識し、各国の事情を踏まえながら普遍的な枠組みを構想する必要性

これらが合意され、その上で、2014年9月から「次期目標」のための政府間交渉をはじめ、その報告書をもとに2015年9月の首脳会議で採択するというスケジュールについても合意が成った。

しかし、この時点ではまだ、別に進んでいる②のSDGsの動きと①のMDGsの後継版の動きの関係性は定まっていない。

つまり、MDGsとは別にSDGsを立てるのか、それともどちらかがどちらかを吸収するのか、いまだ不透明だったのだ。

***

フェーズ2:MDGs路線のSDGs路線に対する歩み寄り

しかし、次第にMDGs路線(図3:①)もSDGs路線(図3:②)の動きを無視することはできなくなり、歩み寄りを見せるようになる。

この時期がフェーズ2だ。

ここでは箇条書きにとどめるが、関連文書のリンクを貼っておくので、個々の詳細は確認されたい。

2014年2〜9月 国連総会議長主催のテーマ別討議ハイレベルイベント(図3:①)

↓

2014年7月 SDGsオープンワーキンググループの閉幕

→SDGs報告書(総会決議66/288に基づいて確立された持続可能な発展に関するオープンワーキンググループ報告書)を発表(図3:②)

↓

2014年12月 国連事務総長報告書(2030までの尊厳への道:貧困に終止符を打ち、全ての人の生活を変 容させ地球を保護すること)(図3:①) この「事務総長報告書」のなかに事務総長は次のような文言を挿入している。

59. 国際連合の事務総長として、私はオープン・ワーキング・グループにより作成された成果を歓迎する(…)。私は、指導者とこの革新的な作業に参加した全ての人に祝辞を述べる。ワーキング・グループの提案がポスト2015年の政府間プロセスの主要な基礎となる総会の決定を肯定的に留意する。

また、オープンワーキンググループにおいても、途上国を中心に「MDGsのやり残したこと」がSDGsのなかに組み込まれていった。貧困、飢餓、保健、教育、ジェンダー平等、衛生的な水とトイレといった人間開発に関する目標がそれである。

かくして①のプロセスと②のプロセスは事実上合流することとなった。

しかし、あくまでオープンワーキンググループは国連総会の決定に留意するという文言によって釘を刺されている。

新興国・途上国の色の濃いオープンワーキンググループでの決定が、政府間交渉においても留意されるとは限らない(法的拘束力はない)こととなったのも無視できない点だ。

***

フェーズ3:政府間交渉から採択へ

2015年1月〜 政府間交渉

政府間交渉のなかではオープンワーキンググループでの議論をどの程度生かすかをめぐって、熾烈な議論が交わされた。

なにせ各国代表は国際社会の問題解決という野心とともに、それぞれの国益を背負って参加しているわけである。難航するのも当然だ。

↓

2015年9月〜 首脳会議、国連総会決議によりアジェンダ2030(SDGs)採択

SDGsの採択は、概ねこのような経過をたどった。新興国・途上国と先進国との "対立" の存在が背後にあることは事実だが、そこに冒頭に挙げたような「SDGsは欧米の白人によるもの」と読み解くのは、いささか過剰な推量であるというべきだ。

オープンワーキンググループではどんなことが議論されたのか?

オープンワーキンググループは、当初2014 年7月までに 13 回の会合が予定され、2014 年秋までに国連総会に向けた報告書を提出することが定められていた。

https://sustainabledevelopment.un.org/owg13.html

このうち、第1回〜8回会合(2013 年3月〜2014年2月)までは加盟国、専門家だけでなく市民組織やNGO、グローバル企業などの関係者(これを、国会外のさまざまな主体を含むというニュアンスから「ステークホルダー」と呼ぶ)を招き、論点の整理をおこなうのが第1フェーズ。

この段階においては論点として、貧困削減、食料安全保障と栄養、保健と人口動態、教育、ジェンダーの平等と女性のエンパワーメント、水と衛生、エネルギー、経済成長、工業化、 インフラストラクチャー、雇用と尊厳ある仕事(ディーセント・ワーク)の確保、格差の是正、持続可能な都市と居 住、持続可能な消費と生産、気候、海洋資源、生態系と生物多様性、実施方法、平和かつ非暴力な社会・効果的な公的機関の19 分野が示されていた。

そして第9〜13会合までは報告書準備のための詰めの期間(第2フェーズ)と位置付けられた。

ここで最終的なすり合わせがおこなわれ、SDGsの原型が国連に提出されることとなったのである。

しかし、先ほども述べたように、参加国がこの議論を通してすんなりと合意に至ったわけではもちろんない。

開始前早々、代表の決め方でもめる

まず議論となったのは、オープンワーキンググループのメンバー30名の選出方法だ。

世界にはさまざまな立場の国がある。

先進国、新興国、途上国、特に貧しい途上国、小さな島国(小島嶼国)…

イスラーム諸国やローマ・カトリック(ローマ教皇庁)…

産油国と非産油国…

選出メンバーに偏りがあれば、当然決定もそれに左右される。結果的に国連の5つの地域区分(アジア、アフリカ、東 ヨーロッパ、ラテンアメリカ・カリブ海、西ヨーロッパ・その他)に従えば、アフリカやアジアの数が多くなるのだから途上国寄りの意見になってしまうという、先進国からの反対意見もあった。

当初はリオ・サミットと同年の2012年9月、国連総会からスタートするはずだったオープンワーキンググループは、この地域選定をめぐってなかなか決着がつかず、スタートは半年遅れの 2013 年3月にもつれこむことになった。

ともあれ最終的な割り当てはこうなった。

アフリカ、アジア・太平洋にはそれぞれ7議席。ラテンアメリカ・カリブ海地域に6、西ヨーロッパおよびその他(WEOG)に5、東ヨーロッパに5議席がそれぞれ当てはめられることとなった。

参加の立候補数が予想を大きく上回ったため、3か国で1議席を共有することも可能となり、たとえば日本はネパールとイランともに異色のグループを形成している。

議長はハンガリー人とケニア人

取りまとめ役となる議長の選定にも注意が払われた。

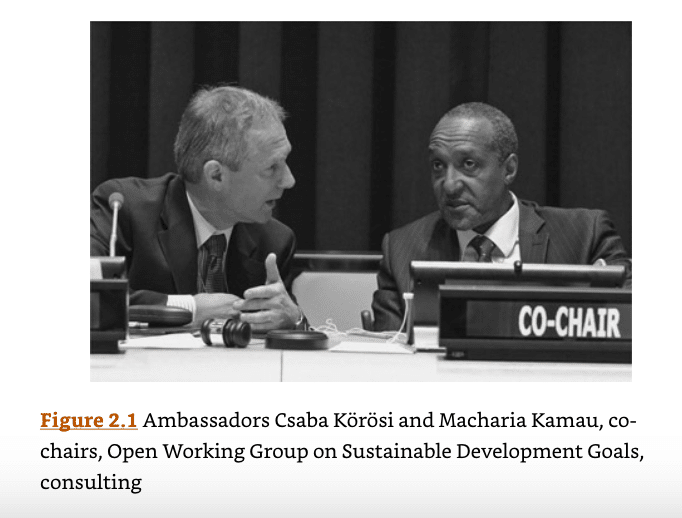

2013年2月20日、ハンガリーのチャバ・クールシ国連大使と、ケニアのマチャリア・カマウ国連大使が選ばれた。

先進国と途上国から1か国ずつというバランスの取り方だ。

オープンワーキンググループにおける論点

では、実際にオープンワーキンググループではどのような議論が展開されたのだろうか?

ここですべてを確認するのは大変なので、フェーズ2の最終会合である第13会合の議論の中からいくつか重要な論点をピックアップして紹介することとしよう。

(Dodds 2016より)。

論点例1:「法の支配」に関する問題

「法の支配」という文言を目標に含めてなにが悪いのかと思われるかもしれない。

しかしこの言葉は、しばしば欧米諸国による途上国に対する援助の際にいわば「踏み絵」として使われる言葉として、途上国サイドからとらえられるものなのだ。

つまり、欧米諸国が「良い」と認めた法制度を備えている途上国には、援助をする。悪い統治をしている場合には、条件を下げたり、援助を継続しない。

このように、「政策介入+援助」をワンパッケージにする欧米諸国(「伝統ドナー」と呼ばれる)に対し、どんな支配をしていようがかまわないというのが中国やロシアをはじめとする「新興ドナー」の特徴だ。自国の政治に細かな注文をしてこない新興ドナーのほうが荷が軽いとみる途上国も少なくない。

論点例2:性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ)に関する問題

もめに揉めたのはこれである。

具体的には避妊や中絶を含む家族計画を含む。

このリプロダクティブ・ライツは、古くは1960年代後半に「途上国の人口が増えすぎると地球の資源が枯渇する」という言説のなかで生まれた。開発の文脈においては、地球規模の新マルサス主義といっていい。

それが1980年代にかけて、女性の自己決定権や健康に生きる権利に引き付けられるようになっていくことになる。

第13回会合で、これを留保することを明言したのは、第4回世界女性会議 行動綱領など同様の国際文書にも留保を示すローマ教皇庁だ。「ジェンダーとは男性または女性のみを意味する」と述べている。

ローマ教皇庁は、この論点以外にもSDGsの採択に際して、大きな存在感を示している。ヴァチカンだけでは人口はわずかだが、世界中にいるカトリック信徒の数を考えれば、教皇の発言力には並々ならぬものがある。

同様に留保を示したのはイスラーム教徒人口の多い諸国だ。たとえばリビアは「「家庭内」という語句を「家族」に関連して定義されたものとして理解する」「ジェンダーを男性または女性のみを意味し、慣習的かつ一般的な用法以外の意味を持たない」と発言。

このように、この権利をSDGsに文言として含めるかいなかは、宗教上の規定との相違から大きな問題となったのだ。

論点例3:共通だが差異ある責任(CBRD)の扱い

これは前回ふれたように地球サミットで採用された原則だったが、途上国はこれをすべての目標に適用させようと考えていた。

また、先進国と途上国で異なる目標を設定しようという案もあった。

特にフェーズ2で議論の的となったのは、持続可能な消費と生産に関する目標(SDGsでは最終的に目標12となる)だ。

日本では「フードロス」とか「3R」といった標語とともに、「自分たちにもできることをしよう」と、生活改善運動的に取り組まれることが多い目標12。

だがSDGsの策定過程においては、大量の資源を過剰消費し、地球に負荷をかけ、途上国に対してもツケを残している先進国に対し、途上国が責任を果たすよう要求する意味合いが強いものだった。

論点例4:産業やインフラに関する目標を入れるかどうか

目標9は、日本においては生産性を上げようとか、イノベーションを起こそうとか、はたまた地域の伝統産業を保存しようなどといった、もともと別のところから予算が出ていたであろう事柄に対して、単に「SDGs」という根拠づけを与えるような使われ方がなされる便利で万能な目標である。

しかし、オープンワーキンググループの議論において、この「産業やインフラの開発」に関する目標を、積極的に要求したのはどの地域の人々だと思われるだろうか?

じつはアフリカの代表団だったのだ。

産業における技術には特許がつきものだ。

特許は大事であるが、途上国の技術援助にあたっては、円滑な技術移転の障害ともなる。

また、MDGs時代から、新興国を中心に世界的にインフラ供給不足が指摘されていた。

経済発展への足がかりをつかみたいアフリカにとっては、インフラ整備と先進国からの技術移転の充実は、ぜひともSDGsに盛り込みたい項目であったのだ(特許権の円滑化にもっとも強く反対したのはアメリカ合衆国だ。これについては次回ふれる)。

最終報告書にこぎつける

これら以外にも、国際海洋法の兼ね合いや、パレスチナにおける「外国の占領」の文言との兼ね合いについても、議論がおこり、その多くは持ち越されることとなったが、論争的な部分については「玉虫色」にとどめながら、ともかく大枠は定まった。このようになんとか決着をみたのは、共同議長の手腕によるものが大きい。

国連に提出された報告書は以下の通りだ。

持続可能な開発目標 オープン・ワーキング・グループ 報告書

目標1. あらゆる場所であらゆる形態の貧困をなくす。

目標2. 飢餓をなくし、食料安全保障と栄養改善を達成し、持続可能な農業を推進する。

目標3. あらゆる年齢層のすべての人々の健康的な生活を確保し、幸福を促進する。

目標4. 包摂的で公平な質の高い教育を確保し、すべての人の生涯学習の機会を促進する。

目標5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性と女児をエンパワーする。

目標6. すべての人が水と衛生設備を利用できるようにし、その持続可能な管理を確保する。

目標7. すべての人々のために、安価で信頼でき、持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

目標8. すべての人のために、持続可能で包摂的かつ持続可能な経済成長、完全かつ生産的な雇用、ディーセント・ワークを促進する。

目標9. 強靭なインフラを構築し、包摂的で持続可能な産業化を推進し、イノベーションを促進する。

目標10. 国内および国家間の不平等を削減する。

目標11. 包摂的で安全、強靭かつ持続可能な都市と居住地を実現する。

目標12. 持続可能な消費と生産パターンを確保する。

目標13. 気候変動とその影響に対処するための緊急行動をとる*。

*国連気候変動枠組条約が、気候変動に対する世界的な対応を交渉するための主要な国際的な政府間フォーラムであることを認識する。

目標14 持続可能な開発のために、海、海洋および海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

目標15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、森林の持続可能な管理、砂漠化との格闘、土地の劣化の阻止と回復、生物多様性の損失の阻止を行う。

目標16. 持続可能な開発のため、平和的で包摂的な社会を促進し、すべての人に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任を果たし、包摂的な制度を構築する。

目標17. 実施手段を強化し、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを活性化する。

ほぼ2015年に採択されたSDGsと変わらない内容であることがわかるだろう。しかし、次期開発目標がどれだけOWGの成果を盛り込むかは、OWG終了時にはいまだ不透明だった。OWGの議論をMDGsの後継目標にどのように位置付けるか、そしてOWGで表面化した論点を、いかに後継目標に文言として落とし込むか。

これらを議論する場が「政府間交渉」となった。

政府間交渉ではどんなことが議論されたのか?

OWG(オープンワーキンググループ)の成果をめぐる対立

政府間交渉の直前、2014年12月4日には、パン・ギムン(潘基文)国連事務総長が統合報告書(2030までの尊厳への道:貧困に終止符を打ち、全ての人の生活を変容させ地球を保護すること)を発表し、ここに次のような文言を含めた。

63. 加盟国は、オープン・ワーキング・グループにより定められたアジェンダが、ポスト2015年の政府間プロセスの主要な基礎となることに同意した。我々は今では普遍的かつ変容するアジェンダという望みを反映した方法において目標を形成する機会にある。私はとりわけ、17の目標を維持する可能性と、必要な世界的な意識と国レベルでの実施を可能とする、集中的かつ明確な方法において再整理することに留意する。

次期開発目標が、単に8つの目標を掲げたMDGsの後継版で済ませるべきでないことが、事務総長によって後押しされることとなったのだ。

こうして環境保全、経済成長、そして人間の尊厳に関する問題は「持続可能な開発」という概念によって束ねられていく。

58. 人間の尊厳と地球の持続可能性は、単純な公式にまとめることはできず、構成要素は非常に相互に依存しており、持続可能な開発は複雑な現象であるので、オープン・ワーキング・グループによるこのような広範囲な一連の目標の提案は、ますます複雑化する世界的なアジェンダへの効果的な解決に向けた国際社会の探求における多大な前進として歓迎される。

その理論的背景として、ヨハン・ロックストロームにより2009年に発表されていた「プラネタリー・バウンダリー(惑星的限界)」が注目をもちだされる機会も増えていた。

残る対立の数々

しかし、先進国の対応も一枚岩とはいえない。

石油や天然ガスなどの化石燃料の産出・生産国であるアメリカと、「脱炭素」や新環境基準を掲げ、21世紀の新しいグローバル・スタンダードを提唱したいヨーロッパ諸国の思惑もぶつかり合う。化石燃料の使用の制限については、新興国・途上国からの難色もある。

EUやカナダ、その他のOWG参加国は事務総長による統合報告書を強く支持したが、G77(中国+77)と呼ばれる途上国グループは、おおむねOWGの議論に立脚するべきだとして、統合報告書を政府間交渉の基盤とすることには反対だった。

今や化石燃料にもとづく「工業化」は、ひとり先進国によるものではない。持続不可能な開発は、「惑星」的な問題のはずだ。しかしその背後には、地政学リスクや経済的な思惑も渦巻く。

さまざまな対立軸を含む一枚岩ではない各国やステークホルダーの対立をまとめる共同進行役に任命されたのは、アイルランドのドナヒュー大使とケニアのマチャリア・カマウ大使だった。

ドナヒューは2013年9月25日に国連総会MDGs特別イベントの共同進行役を、そしてカマウはOWGの共同進行役をそれぞれ務めていた。

この人選そのものに、MDGs路線とSDGs路線を、それぞれ先進国と途上国の大使が「統合」する意味合いが感じられよう。

だが政府間交渉においては、具体的に次のような対立点が浮かび上がった。

実施手段(資金調達手段)をどうするか

OWGの最終文書では、SDGsの目標17として「実施手段を強化し、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを活性化する。」という目標が加えられた。

ようするに、実施手段(どうやって目標を達成するか)についても、独立した1個の目標を立てたわけだ。

この背景にはMDGsを掲げながら、開発援助の十分な責務を果たさなかった先進国に対する、途上国側の不信感がある。

どんなに意欲的な目標を掲げても、実施手段、すなわち資金調達手段がなければ意味がない。

2015年1月にはじまる政府間交渉と並行して、2015年7月にはエチオピアのアディスアベバで開かれる第3回開発資金国際会議(FfD)をSDGsの目標達成手段と緊密に結びつけるべきことはすでに合意され、2015年4月には政府間交渉と開発資金国際会議の合同会議も開催された。

途上国グループ(G77)も一枚岩ではなかったが、先進国が資金調達手段をうやむやにすることのないよう要求する(途上国と先進国(アメリカや日本)の間で特に揉めたのは「技術円滑化システム」に関するものだった)。

結果的にどのような落とし所が探られたのか。

その成果はSDGsのなかでも、最も正確に理解されているとはいえない「目標17 パートナーシップで目標を達成しよう」に結実する。これについては次回確認していくことにしよう。

わかりやすい目標にするにはどうするか

MDGsの目標が8つだったのに対し、OWGの提出したSDGs案は17個の目標と169個のターゲットに及ぶ。

これに対しては多すぎるのではないかという指摘がOWG内でも挙がっていた。

2015年2月17日〜20日に行われたセッションでは、のちに「アジェンダ2030」の形に結実することとなる宣言文をめぐって、議論が重ねられることとなった。

共同議長らはディスカッションペーパーを配布し、わかりやすいアジェンダにするために宣言文に序文をつける案を提唱している。加盟国からも宣言文はもっとわかりやすいものであるべきで、「13歳の子どもでも理解できるようなものにするために、若者に校正してもらってはどうか」と提案するグループもあった。

1980年代の「持続可能な開発」では、生産・消費スタイルの転換は先進国に求められるものだった。

だが21世紀初頭にあって「地球の限界」(プラネタリーバウンダリー)を考慮しながら開発を進めるためには、先進国のみならず、経済成長を遂げる新興国も含めた一人ひとりのライフスタイルへの変容が必要とされる。啓発活動に便利なSDGsのわかりやすい視覚的なデザインがつくられたのにも、そうした動機が関わっていよう。

「誰一人として取り残さない」をめぐって

そのなかで、「誰一人として取り残さない」という考え方に、加盟国、特に途上国の支持が集まった。

次期開発目標において、先進国の援助が減ってしまうのではないかとの懸念もあったのだ。

しかしなかにはこのフレーズが、「取り残さない / 取り残されない」という序列を想起させるとして難色を示すG77メンバーもいた。

それに具体的に、どのようなグループが「取り残されない」対象となるのかをめぐっても、意見の相違が生まれた。

開発の著しく遅れたLDCs(後発開発途上国)——とくにサハラ以南のアフリカや南アジアに多い——なのか、LDCsのなかでも開発の困難な内陸国(LLDCs)なのか。

アフリカばかりに目が向きがちだが、太平洋やカリブ海の小さな島国(SIDS、小島嶼開発途上国)は含まれているのか。

国だけでなく、移民や先住民、外国の占領下にある人々は射程に入っているのか、等々である。

5つのPをめぐって

また、SDGsにはのちに「5つのP」と呼ばれる理念がある。

この発想も政府間交渉の段階でもちだされたもので、何を理念とすべきかをめぐっても思惑の相違がみられた。

すでに2014年12月国連事務総長の統合報告書のなかで「持続可能な開発目標を遂行する6つの必須要素」が挙げられていた。

・尊厳 : 貧困を終わらせ不平等と闘う

Dignity: to end poverty and fight inequalities

・人間 : 健全な生活、知識並びに女性と子どもの包摂

People: to ensure healthy lives, knowledge and the inclusion of women and children

・繁栄 : 強力で包摂的かつ変容可能な経済を成長させる

Prosperity: to grow a strong, inclusive and transformative economy

・地球 : 全ての社会と我々の子孫のために生態系を保護する

Planet: to protect our ecosystems for all societies and our children

・正義 : 安全かつ平和な社会と強力な制度を促す

Justice: to promote safe and peaceful societies and strong institutions

・協力関係 : 持続可能な開発のための世界的な連帯をもたらす

Partnership: to catalyse global solidarity for sustainable development

これに対し、G77のメンバーから「尊厳」と「正義」を削除し、「4つのP」とすべきとの提案があった。

単に尊厳・正義の頭文字はDとJだから語呂がわるいということもあっただろうが、別の思惑もあったと考えられる。

「(人間の)尊厳」は、OWGにも参加していたローマ教皇庁が、家族計画を含むリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツへの反対の文脈で打ち出されるフレーズであり、「正義」は先進国が「良い統治」やグローバル・スタンダードを押し付けることにつながるのではないかとの懸念があったとみられる。

とりわけ、人権、法の支配、良い支配を、宣言文にどの程度盛り込むかをめぐる議論は、2015年7月下旬の交渉最終日までもつれこんでいる。

「ゼロ草案」(ゼロドラフト)

ともあれ2015年9月の国連総会に間に合わせるために、6月1日には成果文書の「ゼロ草案(ゼロドラフト)」がつくられた。

「2030年までに世界を変革する—グローバルな行動のための新アジェンダ(TRANSFORMING OUR WORLD BY 2030: A NEW AGENDA FOR GLOBAL ACTION)」と題され、ここに宣言草案が提示された。

この前文では、政府間交渉のなかで異論の出た国連事務総長の「6つの必須要素」について、「4つのP」案にさらに1つ「平和(Peace)」のPを足した「5つのP」理念、さらに「誰一人取り残さない」(No One Left Behind)の理念が掲げられている。

そのほか、OWGや政府間交渉で議論を呼んだ論点が、慎重な文言が選べらながら幅広く盛り込まれ、特に「誰一人取り残さない」は途上国グループからおおむね高い評価を得たが、「共通だが差異ある原則」や「実施手段の強化」をもっと打ち出すべきだとの途上国の主張も依然としてみられた。途上国側は、7月に始まる第3回開発資金国際会議(FfD)で先進国が満足のいく資金拠出をしてくれるのかどうか、途上国側の納得のいく制度となるのか、依然として不安だったのだ。

そこで途上国側は「資金会議の結果が、すでに合意されている実施手段に取って代わるものではない」と主張するのだが、先進国側は「資金拠出についてはアジスアベバの資金国際会議がすべて」と応戦する。特に後発開発途上国(LDCs)は、もし資金国際会議の結果がかんばしいものでなかったら、もう一度議論を政府間交渉に戻すべきだとも主張している。

資金をどこから拠出するのか。この時点では、SDGsの屋台骨でもある重大な懸念としてなおも残り続けたのだ。

「ゼロ草案」に対するさまざまな注文

共同議長はあくまでSDGsはシンプルな目標でなければならないとし、各国の代表団がこれ以上付け加えることのないように釘を刺す。

しかし「ゼロ草案」に対し、さまざまな関係者の注文はやまなかった。たとえば、依然として「性と生殖に関する健康と権利」に関する対立も続けられた。

また、児童労働、移民労働の搾取、現代の奴隷制とも呼ばれる人身売買の廃絶に関する条項の挿入は、教皇庁のフランシスコの仲介によるものだという。

SDGs ターゲット8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。

また、前文の最後のほうにある「フォローアップとレビュー」に対する途上国グループの難色もあった。

これはSDGsがどれだけ達成されているかを測る指標に関するものだ。

SDGs自体には法的拘束力はない。

その代わり、各国・各ステークホルダーが競い合うように達成に向け努力する形での「グローバル・ガバナンス」が、その推進力として期待されている。

開発がどれだけ達成されたかについて指標で図るアプローチはOECDのIDGs以降の開発目標において重視されてきた(第3回前編)。また、冒頭に挙げたように、90年代の人間開発指数以降、多次元貧困指数のような新指標の開発も進展していった。

他方、統計の透明性を国際機関が求めることを嫌う向きもある。とくに新興国・途上国が難色を示したのはこの点にある(もちろん貧困に関する公的指標のない日本のような先進国も例外ではない。実際に採択された前文はこちらの47・48項を参照)。

ゼロ草案の改訂とローマ教皇

これら再検討を経て、2015年7月8日に第2版(英語原文)が配布される。

タイトルは略語(「2030アジェンダ」)としやすいように「我々の世界を変革する:グローバルな行動のための2030アジェンダ」に微修正された。

また、序文には先ほどから何度も登場するローマ教皇フランシスコが6月に発表したばかりの回勅「ラウダート・シ」(ヴァチカンによる日本語訳)にある言葉「人間の尊厳」が加えられている。

こうしてみるとSDGsにとってローマ教皇は、無視できないアクターといえる。イスラーム諸国の難色もこうした点を踏まえて理解する必要があるが、誤解してはならないのは、イスラーム諸国がSDGsの理念に相容れない姿勢を示しているわけではない点だ(たとえばイスラーム気候会議やESG債をとりあつかうイスラーム金融への注目)。21世紀初頭において宗教と開発は真っ向から対立する概念ではなく、宗教の開発への役割への期待は、再宗教化ともいわれる状況のなかでむしろ高まりをみせているのだ。

ゼロ草案第3版の話に戻ろう。

経済的側面に関するパラグラフでは「再配分を目的とする漸進的政策」の必要性がもりこまれた。

これは、「先進国から途上国に向けてのグローバルな再配分」の根拠となりうる文言であり、当然ながら先進国は難色を示した。

***

SDGsについてここまでわかったこと

このように国際条約文言をめぐって細かな点にいたる政府間交渉がくりひろげられるのは珍しいことではない。「2030アジェンダ」のような総会決議も、その例外ではないということだ。

SDGsについて「みんなで協力して」つくったんだというイメージを重ねることがいけないわけではないが、そうやって牧歌的にとらえすぎたり、単に少数の "高意識" の人たちだけがやっているのだととらえたりすることは、どちらも21世紀初頭を生きるわれわれの置かれた実相を見誤ってしまうことになる。

何をめぐって、どのような立場の違いが現に存在しているのか。

それは歴史的にどのような事情から生まれてきたものなのか。

日本のSDGs受容に欠けているのは、そのような視点ではないか。

世界の風景はMDGs(ミレニアム開発目標)採択時とはずいぶんと様変わりした。これまで見てきたように「開発」も、かつての途上国に対するものというイメージから、より惑星的な問題、人間開発的な視点から再定義された「持続可能な開発」へと変化を遂げている。

そんな中、SDGsの画期性がOWG(オープンワーキンググループ)にあった点は間違いない。国連加盟国や国以外の多くの主体が集まって、より惑星的な問題、人間開発的な視点から再定義された「持続可能な開発」の実現のために議論を深めたことには、世界史的な意義があると評価すべきだ。

にもかかわらず、日本ではSDGsがこれまでの途上国に対する開発目標の延長線上であるという意識は薄いし、2015年以降に突如として降って湧いたようなイメージが先行している。生活を犠牲にする「エコ」や、伝統に対立する "欧米的" な価値観を広めるための目標ととらえる向きすらある。未来を見据えた新しい取り組みや技術開発に対する視線も、一概に温かなものとはいえない。

現在、多くの学校教育の現場では大学にいたるまで「SDGs」を意識した教育活動が推進され、複数の教科にまたがり教科書にも記載されている。だが、どんなに「SDGs」という文言が使われていても、それが単なる外来語、いわゆる "テンプレ" として使用されれば、子供たちも鋭敏にそれ(大人たちもまたそれを記号として使用していること)を見透かすものだ。ちょうど今これを書く前に拝見した鳥羽和久氏の記事にある言葉を借りて言えば、「名前の歴史性が隠蔽され」てしまう。

次回は、17の目標の中でももっとも理解の難しい「目標17」をとりあげながら、あともう少しSDGsについて考えるべきなのに一般にあまり広く考えられていない部分について考えていくことにしたい。

(続く)

これまでの連載の一覧

▼第1回 はじめに

https://note.com/sekaishi/n/n015403474ac7…

いまや日本のSDGsは、空虚な「記号」である/ポストSDGsにただよう暗雲/うごめくSDGs批判/推進側も批判側も、SDGsを記号化していないだろうか/SDGsはどのように語られてきたか/最初は関心の薄かったSDGs/やはりここで、SDGsとは何なのか、いったん整理してみる必要があるのではないか?/連載の流れ/参考資料

▼第2回「持続可能な開発」概念のルーツはどこにある? https://note.com/sekaishi/n/nb2b5e270917d…

SDGsから何を連想する?/『ブルントラント報告書』に見る「SD」の定義/豊かな国と貧しい国の差を生んだ植民地支配/先進国が途上国の「開発」を「援助」するようになった/環境問題と南北問題という2つの「犠牲」/途上国出身者が貢献した「開発」のとらえ直し/「環境」と「開発」をめぐる初の本格的国際会議/石油危機が変えた世界の構造/持続可能な開発の源流 : 「ココヨク宣言」/「エコロジー的近代化論」の登場/"3階建て" の世界——NIEsと産油国の躍進/「持続可能な開発」概念の練り上げ/「持続可能な開発」概念のあいまいさ/ 奇妙な「SDGsは欧米社会の「押し付け」」論

▼第3回 MDGsは、SDGsと本当はどういう関係にあるのか?

(前編)https://note.com/sekaishi/n/n6a9d03e9ca02…

MDGsとは何か/開発の規範は、振り子のように揺れ動いてきた/開発規範のうつりかわり

(中編)https://note.com/sekaishi/n/n984f6b34d302…

貧困撲滅のための「ビッグプッシュ」/MDGsにもあった「持続可能な開発」/「持続可能な開発」をめぐる先進・途上国間のズレ/新興国の台頭と「発展の権利」/地位がずるずる低下する先進国/再定義を迫られた「持続可能な開発」概念/MDGsからSDGsへ/なぜSDGsの提唱国はコロンビアだったのか?

(後編)https://note.com/sekaishi/n/nde69868aeee7…

コロンビアはなぜSDGsを提唱したか/「持続可能な開発」の惑星的な再定義/カバジェロの考えていたこと/リオ+20の成果文書「我々が望む未来」に採用されたSDGs案/「我々が望む未来」の骨子/「SDGs」は日本ではどう報道されたのか/MDGsの延長線上にSDGsがあるわけではない

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊