MDGsは、SDGsと本当はどういう関係にあるのか? 【SDGsとは一体、何だったのか?】第3回・後編

●この連載について

今から筆者がお話しするのは、SDGsを世界史の中に位置づけてみようとする試みだ。だが、なぜわざわざそんなことをしようとするのか?

現在すでにSDGs終了後の次期開発目標(ポストSDGs)にかんする議論が動き出している。だが、日本の現状はどうだろうか? SDGsに対する「記号」的なイメージばかりが先行し、開発の最前線の議論や実践と、市井の印象のあいだのギャップも開いている。すでに初期段階から普及段階に移行し、日常に溶け込んでいるという評価もできようが、一時に比べれば人々の関心は薄れ、2021年頃からは冷笑的な反応とそれに対する対抗言説も目立つようになった。

誤解のないように付け加えると、筆者は、SD(持続可能な開発)は必要であると考えている。だが現場や専門的な知見のみならず、そもそも「開発」や「援助」に関する話題は必ずしも一般に共有されているとは限らない。他方で、経緯を踏まえない印象論や陰謀論と結びついた言説も目立つようになっている現状がある。

この国で、「お祭り」が単に忘れ去られていくのはいつものことだ。現状の日本における受容のあり方には問題がある。だが、それどころか人類史にとって「SD」とは何かという根幹までもが、不信と懐疑の対象になってしまうのだとしたら問題だ。

この連載の狙いはそこにある。筆者の関心は、手放しの称賛や冷笑よりも、まずもってなぜこのような状況になったのかを世界史の文脈のなかにたどることにある。そこでこの連載では、「SDGs」がどのような経緯のなかから生まれたものなのか、世界史のなかに文脈づけてみようと思う。

コロンビアはなぜSDGsを提唱したか

前回紹介したように、SDGsを提唱したのはコロンビアの外交官、ポーラ・カバジェロだ。

ことの始まりは2010年にさかのぼる。

国連がMDGsの時期開発目標を策定するため、リオ+20(国連持続可能な開発会議)という国際会議を2012年6月に開催することを決めた。

その準備のため2010年秋、各国政府に国連調査団がおくられた。これに対応するため、コロンビア政府が外務省経済社会環境局の新局長に任命したのが、カバジェロだった。彼女は「持続可能な開発」をすべての国に適用するSDGsの策定を主張しており、当時の外務副大臣も、彼女と同様に長年の紛争のイメージが色濃く残る新興国コロンビアの国際社会における貢献を望んでいた。

これまで開発といえば、

先進国が途上国を指導する

先進国の専門家が策定し、途上国が実施を受け入れる

という上下関係があるのが当たり前だった。

もちろん現地のニーズをとらえた参加型開発の導入や現地化の取り組みがなかったわけではない。だが、MDGsが国連の一部の専門家によって決められたトップダウンの施策だとか、サハラ以南アフリカの債務危機は新植民地主義だといった言説が、途上国側にくすぶっていたのは事実だ。同時多発テロ後「貧困はテロの温床」とみたアメリカがODAを増額したように、開発援助には政治性もある。

なお、MDGsにも環境保全に関する目標は存在した。だが、それはあくまで途上国における開発にともなう持続可能性に関する議論にとどまっていた。

こうした課題がある中、途上国のみならず先進国も持続可能な開発を進める主体とするというのだから、抜本的な見直しが求められる。

まず2011年3月末、カバジェロは、コロンビア代表部に20人の代表を集めてSDGsの初会合を開いた。反応は思わしくなかった。

その後2011年7月、コロンビア政府はインドネシア・ソロで開かれた非公式会合で、SDGsのひな形を初めて提案する。これを最初に支持したのはグアテマラだった。

リオ+20の議長国ブラジルも含め、これら3か国にはいくつもの共通点がある。いずれも熱帯圏であり、植民地支配の経験がある。多数の先住民を抱え、環境問題とともに市民運動との対立と協調の歴史もあった。グアテマラとコロンビアは深刻な内戦も経験し、コロンビアとブラジルは新興国としての存在感を強めようとしていた。

ただ、コロンビアの提案に対しては当初「MDGsがあるじゃないか」とか「そんなの無理だ」という反応がほとんどだったという。

途上国政府にとっては、MDGsへの反発はあるものの「持続可能な開発」が自国の今後の開発にとって障害になるのではないかという懸念もあった。また先進国政府にとっても、途上国側が開発政策の主導権をもつことへの反発もある。

だが、貧しい国の開発と、それが巡り巡って引き起こす環境問題。環境問題がひきおこす貧困や飢饉、あるいは健康上のリスクといった問題は、「先進国が途上国を指導する」という伝統的な開発援助のパラダイムでは、もは解決不能の代物だ。

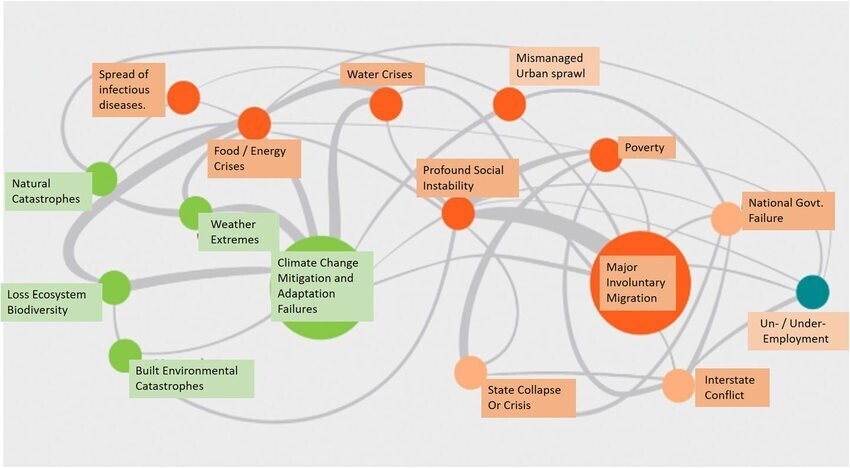

WEFグローバル・リスク・レポート2016のグローバル・リスク相互関連性マップ2016より。緑色:環境リスク、赤:社会的リスク、オレンジ:地政学的リスク、青:経済リスク

「持続可能な開発」の惑星的な再定義

これまでみてきたように、1970年代以降、国際社会で共有されていった「持続可能な開発」概念は、もともと次のようなものだった。

(1)途上国の人々の基本的ニーズを満たすこと

(2)先進国の大量生産・消費を地球の収容力以下におさえること。

しかし今や生活水準を急速に高めた新興国では、多くのエネルギーや食糧、鉱産資源が大量生産・消費されている現実がある。かといって新興国の人々が「発展する権利」を止める権利がないことは、1980年代以降、国連でも確認されてきた。そこから当然の道行きとして、むしろ先進国の側も、生産や消費のスタイルを変更すべきところがあるのではないか、という議論が生まれる。

だからといって、途上国の側も、かつて先進国がおこなってきた形をなぞった形で経済成長を続ければ、地球システムが不調をきたし、生存基盤が脅かされるおそれも現実化しつつある。たとえばそれは飢餓や貧困、低い平均余命や疾患のような経済的・社会的な問題が、地球システムと切っても切れない関係にあるということでもある(プラネタリーヘルス)。

以上の点をかんがみれば、もはや「持続可能な開発」は、先進国/途上国という国家間の問題ではなく、地球全体の惑星的視点からみるべきものではないかということになる。新たに惑星的な概念として再定義する必要に迫られていた。

カバジェロの考えていたこと

だが当然ながら現実の国際社会には複雑な対立と利害関係が渦巻いている。特に論争の種だったのは、欧州の推進していた「グリーン経済」なる概念だ(第3回・中編)。

カバジェロは2019年のインタビューで次のように答えている。

国連は、いわゆる第1回地球サミットの20年後に何をすべきかというアジェンダを持っていました。しかし、それは誰をも鼓舞するような代物ではなかったのです。焦点はグリーン経済という概念に当たっていたのですが、その概念については多くの論争があり、それが何を意味するのかについての無意味な議論や争いもありました。

環境技術をめぐる競争が起きること自体には、持続可能性を生み出すイノベーションを促す利点もあるだろう。ただ、途上国の懸念は、そのことによって生まれる新たな技術格差だ。「発展する権利」を阻害されるのではないかという懸念もあった。

そのような利害対立を「無意味」とみるカバジェロの考えはこうだ。

私は、MDGsは機能していると考えていました。なぜならMDGsに触れ、それを感じることはできる。でもMDGsは、例えば経済や環境とは何の接点もありません。

そこで私は考えました。本当のアジェンダ、つまりすべての人のためにやらなければならないことをすべて盛り込んだ大きなアジェンダを提案してはどうかと。最初の会議で、私たちは暫定的に「地球環境目標」と名付けていました。でもパティ(外務副大臣)にこのアイデアを提案した後、私たちはSDGsに変えた方がいいと思ったのです。

そのような課題を前にしてコロンビアだからこそ果たせた役割は、小国と大国、途上国と先進国の "つなぎ役" という点にあった。

カバジェロは2011年6月のインドネシア・ソロでの会合の「コロンビア・グアテマラ提案」に続き、各国代表に対して意見表明と取り込みの努力を続けた。

同年 9 月の国連総会、さらに11月には米国も含めた40以上の国の代表、700以上の派遣団を集めた非公式会議(会場はコロンビアの首都ボゴタ)で議論を進めていった(ここまでの過程については、南博・稲葉雅紀 2020 『SDGs』岩波書店、37頁。植木安弘 2018 『国際連合』日本評論社、182頁。Dodds, Felix. et al. 2017, p.6. 、畑惠子・浦部浩之編 2021 『ラテンアメリカ 地球規模課題の実践』新評論などを参照)。

当時の様子について彼女は次のように述べている。

カバジェロ:最初の反応のほとんどが、おかしなアイディアだというものでした。

MDGsはすでにある。次のリオ会議のアジェンダは国連決議で決まっている。それを変えることはできない。みんなのためってどういうこと? すべての国のため? 先進国にはこのような問題はない。

また、人々が聞いてきたもののなかで最も重要なことは、なぜコロンビアなのか? なぜコロンビアがグローバル・アジェンダを提案するのか? というものでした。

SDGsが発展途上国から生まれたという事実は、どのように重要だったのでしょうか?

カバジェロ:とても重要なことです。旧来のMDGsは、先進国が資金を提供し、途上国が行動を起こすという、非常にトップダウン的なアプローチでした。でもグローバル化した世界では、例えば過剰消費など、すべての人が引き起こす大きな問題があります。にもかかわらず、開発は先進国には起こらないことだと理解されていました。それは非常に家父長的な考え方です。グローバルな開発アジェンダの提案は、なかなかなじむものではなかったし、このパラダイム・シフトに賛成する準備は、当初誰にもなかったのです。

こうした発言からもわかるように、カバジェロらは「持続可能な開発」を、国家間対立とは別の、もっと高い位置からとらえていた。

「基本的ニーズが満たされていない」人々は途上国に限らないこと

大量生産・消費を地球の収容力以下に抑えるべきは、先進国のみの課題ではないこと

この2点である。

開発に参画しうる主体はなにも、国家だけではない。市民組織、民間セクター、そして地方自治体にも及ぶのだ。

その意味で、コロンビアは、旧来型の意味での「持続可能性」を唱える途上国の側に立っているわけではない。「持続可能性のアジェンダを共有せず、地球の危機と戦っていない政府が世界中にたくさんある」状況のなかで、新しいパラダイムを立ち上げようとしていたわけだ。

リオ+20の成果文書「我々が望む未来」に採用されたSDGs案

2011年11〜12月のCOP17を挟み、翌2012年1月にニューヨークで成果文書の叩き台(ゼロドラフト)をつくるための事前交渉が開かれた。

1月10日に発表されたこのゼロドラフトには、すでにSDGs(持続可能な開発目標)という文言がみられる。コロンビア政府の思惑が叶ったのだ。

だが、この時点では参加国内の意見の隔たりが大きく、具体的な実施については取り決められていない。その後も事務レベルの交渉の場は計4回もたれたが、各国の意見が追加され、当初19ページの草案は一時250ページにふくれあがった。

そのような経緯を経て、リオ+20本会合直前にあたる6月16日には、議長国であるブラジル政府による提案文書の協議が始まった。

ここでも先進国と新興国・途上国の間の隔たりは大きく、議事は難航する。結局ここで合意されたのは草案の4割だった。

このため議長国ブラジルが合意しやすいよう、結局19日朝に再提案文書を提示、それが12時に再協議を経ることなく成果文書案となり、20〜22日の本会合で「我々が望む未来(The Future We Want)」として採択されることとなった。議長国ブラジルの手腕によるものである。

「我々が望む未来」の骨子

その骨子は以下のようなものだ。

過去20年間で様々な国・地域が持続可能な開発に関与するようになった。「共通だが差異ある責任」を再確認。

グリーン経済は持続可能な開発を達成する上で重要な手段。国ごとに適切な取り組みを進める。

→先進国が目指した「すべての国が移行を目指す」という文言は明記できなかった。2013年9月までに持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラムを開催。

国連環境計画(UNEP)の強化・格上げ。

15年以降の「持続可能な開発目標(SDGs)」の策定に合意。政府間交渉プロセスを立ち上げ。

→いつまでの目標とするか、どんな中身にするかはまったく決められなかった。途上国への資金援助の重要性を認識。技術移転の重要性を強調。

結果的に先進国の推していた「グリーン経済」構想はおさえられ、SDGsの具体的内容にどのような目標を組み込んでいくか、その方針については踏み込んだものとはならなかったことがわかるだろう。

この背景には先ほどから説明するように、「グリーン経済を掲げる先進国の関心が、アジェンダ21(1992年)やMDGsで重視されていた貧困削減から逸れてしまうのではないか」という、中国を中心とする途上国グループ(「中国+77」という)からの懸念があった(小野田真二・沖村理史 2013 「国連持続可能な開発会議(リオ+20)交渉と地球環境ガバナンス―グリーン経済の議論を中心に」、『総合政策論叢』25、9-30頁)。

「SDGs」は日本ではどう報道されたのか

なお、当時リオ+20については、事前協議の時点から日本のメディアでも報道はなされていた。いくつか取り上げてみよう。

事前協議についての報道

まず毎日新聞が4月16日付朝刊で次のように報じている。2002年のヨハネスブルク・サミット以来の文脈にもふれているのが特徴だ。

●「リオ+20:成果文書案が難航 先進国と途上国、意見隔たり」

「(前略)外務省によると、ブラジル政府が07年に開催を提案した時点では、先進国の間では「セレモニー的な会合になる」ととらえられていた。南アフリカ・ヨハネスブルクで開かれた02年の「環境・開発サミット」で、先進国は、途上国に環境問題の責任の一端を担わせたいとの思惑があったが、関心は開発に集まり、「国際会議では環境問題で目立った成果が得られない」との認識が強くなったからだ。」

読売新聞は6月初旬に、「成果文書を巡る事前交渉が難航している」ことを伝えている。

●「「環境と経済」で対立 事前交渉難航:両立巡り、途上国と先進国」読売新聞2012年6月5日朝刊【ニューヨーク=柳沢亨之】

「ブラジル・リオデジャネイロで20〜22日に開かれる「国連持続可能な開発会議」(リオ+20)の成果文書を巡る事前交渉が難航している。環境と経済を両立させる「グリーン経済」の条件や、貧困削減の新指標となる「持続可能な開発目標」(SDGs)の適用を巡り、途上国・中国グループと日米など先進国が激しく対立する構図が描けないためだ。(以下略)」

先進国の提唱した「グリーン経済」(環境保全と社会的公正が経済成長を生み出す経済)に対し、途上国と中国(=新興国)が、その実現の「代償として、政府開発援助(ODA)の拡充など先進国側の責任を明示するよう求めた」とし、SDGsについては「途上国側は、各国の経済発展の度合いに応じて目標に「差」をつけるよう要求しているのに対し、先進国側は反対の姿勢を崩していない」と、交渉を巡る対立構図を描いている。

SDGsは「貧困削減に向けた今後の数値目標」と限定的に説明している点は、ちょっとミスリードだ。

コロンビアの立ち位置や思惑を踏まえれば、この構図はいささか単純化されたものであることがわかるだろう。

会議直前の成果文書案について伝えたのは共同通信である。

●「開発目標"骨抜き" 途上国と先進国対立:リオ+20採択文書案」(共同通信配信、6/19各社朝刊

「ブラジル・リオデジャネイロで20〜22日に開かれる国連持続可能な開発会議(リオ+20)で議長国ブラジルが採択に向け各国に示した新たな成果文書案が18日判明した。「持続可能な開発目標(SDGs)」など多くのテーマで具体的内容への言及を見送っており、採択文書は抽象的なものにとどまる可能性が濃厚になった。

共同通信が50ページの新文書案を入手した。途上国と先進国の対立を背景に、国連に新たに設置する委員会に議論を委ねるなど骨抜きになっている。

事前協議では貧困撲滅と環境保全の実現に向けたSDGsを設定することで合意していたが、文書案では再生可能エネルギー目標などの具体例への言及を削除。国連に30人の専門家からなる委員会を新たに設置し「委員会がSDGsの案などを国連総会に提出する」として、目標の内容に関わる議論を先送りした。エネルギーや水の保全をめぐって各国に努力を促す文言も当初より弱い内容となり、途上国側が提案した環境対策への基金設立も削除された。国連内に閣僚級が参加する「ハイレベルの政府間政治フォーラムを設立する」と明記した。(共同)」

成果文書に関する報道

その後の成果文書については、日本の新聞でも軒並み報じられている。ただ、対立点について突っ込んで伝える記事は決して多くはない。

たとえば日本経済新聞2012年6月23日付夕刊「環境と成長、両立で一致:「リオ+20」閉幕、具体策踏み込めず」【リオデジャネイロ=宮本英威】では、「欧州はグリーン経済について世界で共通の工程表を作るよう主張した。ただ、欧州債務危機などを抱える先進国側は資金面で譲歩する余裕がなく、振興・途上国も経済成長を阻害しかねないとして強く反発した。このため合意を優先した成果文書は抽象的な内容にとどまり、大きく後退した形で決着した」している。先進国の首脳がほぼ参加しなかった点に関する言及はない。

一方、読売新聞7月1日付朝刊「リオ+20「開発と環境」少ない実り 先進国 関心低く=特集」は、かなり鋭い視点から報道をしている点が注目される。

まず、フランスのオランド大統領を除き、先進国の首脳が参加しなかったことにも触れる(直前までメキシコでG20が開かれていたにもかかわらずである)。

これとは対照的に、開幕直後、最初に演説台に立ちUNEPへの600万ドル拠出、島嶼国・後発途上国の気候変動対策費用2億元(3年間)拠出を打ち出したのは中国の温家宝首相。このことに象徴されるように、ブラジル政府の配慮もあって「会議の主役は先進国ではなく、高成長を続ける中国など新興国」だった。

また、エクアドルのコレア大統領の「なぜ銀行は救うのに地球は救わないのか」との訴えや、本会議場以外の会議場における交渉・イベント、公園におけるパビリオンにも言及し、「地球の限界」という見出しをつけている(新聞では言及されていないが、米国のシアトルで開かれたWTO閣僚会議における激しい反グローバリズム・デモのような活動がみられなかった点も、SDGsの提唱する「包摂性」を象徴する一面だ)。

さまよえる次期開発目標

このように、リオ+20は日本では「定期的に開催される環境に関する国際会議」以上の意味付けはなされなかったといってよいだろう。

だが、当時の状況からみて、それも無理はない。

このときの成果文書に現れた「SDGs」が、3年後にMDGsを代替する開発目標そのものになるとは、一般にはまさか思われないことだった。

そもそもリオ+20の合意では「今後政府間交渉のプロセスを立ち上げ、再協議していくことに合意する」ということになっていたが、詳細については未知数だった。

以下は、その後SDGs(アジェンダ2030)に至る道筋を図示した小林邦彦氏の図だ。複雑なプロセスなので、筆者が注記を加えてある。

後からふりかえってみても、じつにややこしいプロセスである。

わかりやすく言えば、MDGsの次の開発目標は、当初は右半分のプロセスを経て「MDGs2」に移行する見込みだった。

しかし、リオ+20を契機に「SDGs」という別の理念にもとづく開発目標への道が探られることになった。

だが、開催直後は具体的にどうするか決まっていない。

MDGsとは別にSDGsがあるのか、SDGsがMDGsに統合されるのか、まったくもって不透明だった。政府間交渉に至るプロセスすら決まっていない。たった3年後にMDGsは終わりを迎えるにもかかわらず、である。

たとえばリオ+20を伝える外務省の広報を見てみても、MDGsという語句すらみられない。

「持続可能な開発に関するSDGsが、2000年から2015年までの国際開発目標として定められたミレニアム開発目標(MDGs)に統合されることに合意されました」と、いささかミスリードな説明もしている。

【図】リオ+20に関する外務省ウェブサイトの図解。このなかにはMDGsの文言は全くみられない。

現在は外務省ウェブサイトから削除。国立国会図書館ウェブ・アーカイブ・プロジェクト(https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13120379/www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol91/index.html)に保存記事がある。

MDGsの延長線上にSDGsがあるわけではない

このように見てみると、多くのSDGsに関する解説が簡単に述べるような「MDGsはSDGsの前身である」という説明では、SDGsがなぜ生まれたのかという側面が抜け落ちてしまうことがわかるだろう。

SDGsは、MDGs路線に対抗する、もう一つの路線として誕生したのである。

しかもそれは、途上国 対 先進国 といった、伝統的な対立軸だけで理解できるものではなかった。

これが今回確認しておきたい点だ。

リオ+20を契機として、MDGs路線(=上図の①)は弱まり、SDGs路線(=上図②)へと重心が移動していくことになるが、MDGs路線もまったく消え去ってしまったわけではない。国連事務総長や国連機関は、その後も規定のプロセスを進めていくことになる。MDGsを推進する側にしても、「一枚岩」であるわけでもない。

途上国と先進国。新興国と先進国。国家と非国家主体——国際社会は、かつてのような単純な構図では描ききれなくなった、そんな国際社会の中で、その後どのような経緯を経て「SDGs」は実を結ぶこととなるのか。

次回見ていくこととしよう。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊