#12.3 「DXの本質」 横から見るか、上から見るか、ただそれだけで、物事は一変する:DXを実現する無重力な組織へ(組織の変革)

世の中、「視点を変える」だけで、物事が大きく変わる可能性があります。

社会はデジタル化していきます。コロナショックは、そのスピードを加速させています。

社会環境・事業環境を素早く「感知」し、危機を機会として「捕捉」し、資産・資源とうを俊敏に再構成・再利用・再構築して「変革」するような、ダイナミック・ケイパビリティが企業で常態化するには、組織もスピーディーに対応する必要があります。

日本でも、ここ最近「DX」の実現に向けた取り組みが盛んになっています。

「DX」実現の重要な要素となるのが、新たな価値を素早く継続的に提供できる「アジャイル型組織」と言われています。「アジャイル型組織」とは、新たな価値を素早く継続的に提供するために、迅速な意思決定や開発サイクルを可能にした組織理論です。

「DX」は、デジタル・テクノロジーを活用した企業変革です。

そして、企業変革を行うには、人的資本とその資本を有効活用するための組織は重要なのです。では、この環境変化のスピードが速く、混沌とした時代において、どのような組織が理想なのかを考えてみたいと思います。

多くの企業は、階層型の組織が多く採用されていることと思います。トップダウンで強力にマネジメントできるのであれば、それは問題はないでしょう。しかし、多くの企業は意思の伝達に問題や課題を抱えているのではないでしょうか。トップは、伝えたつもりになっているだけかもしれません。そのトップの意思はどのようにすれば伝わり、全ての従業員がその意思を持って行動を起こすにはどうしたら良いでしょうか?

ここでも、サイモンシネック氏のゴールデンサークル理論は有効です。

「Whyから始めよ」ということです。

しかし、Whyから始めたとしても、そのWhyがキチンと伝わる仕組みや構造っができていなければ意味がないですよね…。

そこで考えられる組織が、アジャイル型の組織があげられます。特に、DX時代においては、アジャイル型組織が重要視されています。では、アジャイル型の組織とはどのようなものでしょうか。

「アジャイル」には、俊敏な、素早いと言う意味があります。「ピラミッド型の組織」では、権限がトップにあり、組織に上下関係が明確に存在します。情報の伝達に時間がかかり、柔軟性に欠け意思決定も遅れるといった、典型的な大企業病です。

「アジャイル型組織」は、フラットで風通しがよく、各レイヤーや個人に権限が委譲されます。そのため、意思決定までの時間が短く、素早く行動することが可能となります。「アジャイル型組織」とは、新たな価値を素早く継続的に提供するために、迅速な意思決定や開発サイクルを可能にした組織理論なのです。

アジャイル型組織に似て呼び方が異なるもので、「ホラクラシー」だとか、「ティール」だとか...。いろいろな書籍やメディアや事例として取り上げられていますね〜。とっても魅力的に見えます。

「他人の芝生は青く見えるのです」

ただ、自社の組織をこのようなティール型やホラクラシー型に変えることが現実的に可能でしょうか?難しいですよね…。

では、フラットな組織にすれば良いのでしょうか?

ただ組織の構造をフラットにするだけではダメなのです。

逆に、組織自体は階層型であったとしも、意思伝達、情報伝達の仕組みがフラットであれば良いのです。

そのような組織を、個人的には、「無重力組織」と呼んでいます。

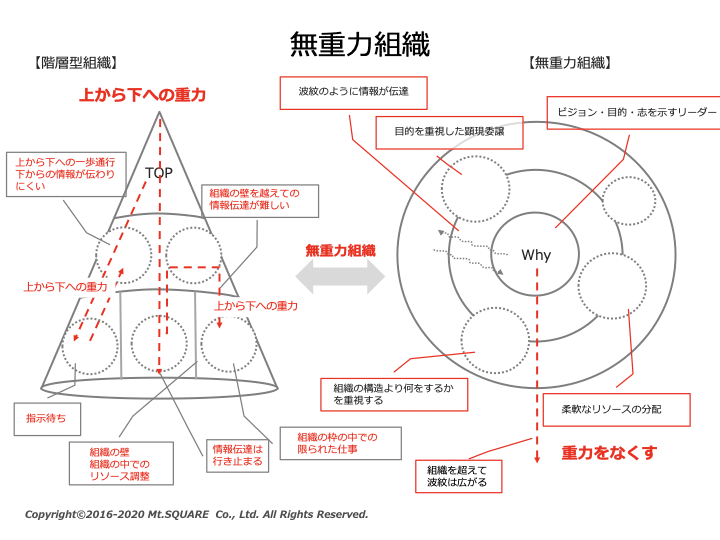

「無重力組織」とはどのようなものか考えてみます。階層構造の組織図のピラミッドを円錐に見立ててみます。ここで、円錐を縦に割った断面図と円錐を横からみた断面図、横から見るか、上から見るか、ただそれだけで、物事は一変する。

この円錐モデルについては、「Whyから始めよ」でも登場しますが、ここで言いたいことは、それとは少し異なります。

ここで重要なのは、「重力のある組織」と「無重力な組織」の切替です。

フラットな組織とは?「無重力」である必要があると考えています。

逆に「無重力な組織」であれば構造は階層構造でも良いのです。

組織構造は、階層型の組織であったとしても、組織の運営や情報伝達、権限の委譲を「無重力組織」でオペレーションするという考え方です。

無重力とはどういうことか?

世の中の構造は、複雑で市場や顧客のニーズは常に変化しています。その変化に対応するために柔軟な組織を構築するということが重要です。

では、そのような組織はつくれるでしょうか…。

もし、その時に最適な組織ができたとしても、その時点から組織の陳腐化は始まっていきます。複雑で変化の激しい不確実性の時代において、複雑なものは複雑なまま認識しましょうということです。未来を想定した組織など作れないであれば、運用方法だけでも柔軟にしましょうと。

それが、「無重力組織」です。

階層構造の組織はそのままで、組織の運営を「無重力組織」で行うということです。ここに簡潔に説明します。

【情報伝達の拡散と集約】

Why(リーダー)を中心に上から下への情報伝達ではなく、水の波紋のように全体に広がる構造です。情報が満遍なく、伝言ゲームにならず、フィルターなしに伝わります。無重力な構造なため、組織間の壁もなく、情報が横にも中央にも広がります。

【意思決定の層の分散化】

階層的な構造のハコから飛び出し、「何をするか」を重視します。そのため、「Why」を意識しつつ、その仮想的な無重量な組織で、素早く意思決定できるように権限を委譲します。各チームで意思決定された内容についても無重力なため、情報や状況が共有されます。

【壁の撤廃】

「無重力な組織」では、組織間の壁も撤廃します。壁を撤廃することによって、セクショナリズムもなくなります。一度、上にあげてから別の部署と連携をとるような重力がなくなり、企業内の取引コストが削減できます。

【情報共有の範囲】

情報共有の範囲が広がります。階層的な組織では情報の伝達は、社内にしか伝わりません。(社外に発信するには、別の経路で発信します。)

無重力な組織では、中央のリーダーから波紋のように情報が伝達し、組織の外にも広げることが可能です。その情報は誰もが認知されていてオープンです。

資本主義の限界がささやかれる中で、CSVやESG、SDGsといった社会貢献の価値が高まっています。社内も社外も企業に関わる全てのステークホルダーに対して情報発信することも重要です。このような全てのステークホルダーとの接点を持つことにより、イノベーションの種が生まれます。その種をデジタルテクノロジーを活用してビジネスモデルにのせる。そのような組織体系を作っていくことです。

構造的な組織に対して、無重力なバーチャル組織で運用することです。無重力な組織にすることで、「近くの知を結合するだけでもイノベーションは起こる」かもしれません。「灯台元暗し」です。

これが無重力化された組織「無重力組織」です。でも「実際の組織の構造がある限り、そのようなオペレーションは難しいのではないか???」 と思われるかと…。その際もゾーンマネジメントのフレームワークを活用することは有効です。

既存の事業領域については、階層型組織で実施します。今までは、階層型組織の中で、タスクフォース等が設けられていたが、ここでは、明確に無重力組織と分割してオペレーションします。そうすることによって、既存の事業に影響は受けません。

しかし、そのようなリソースはいない、いたとしても既存の事業の影響を受けてしまうこともあると思います。その時に前述している情報伝達の拡張です。社外にまで情報伝達を拡張し、オープンイノベーションを実現していき、新しいビジネスエコシステムを想像するのです。

明確にオペレーションを無重力組織の考え方に当てはめることによって柔軟な組織構造が描けるのではないでしょうか?

「横から見るか、上から見るか、ただそれだけで、物事は一変する」のです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?