連接車を追いかけて

五日市駅前のネットカフェで宿泊した…というか、夜を越した時には身体の節々、関節の関節が痛かった。

あまりにも壮絶な待ち時間の中、ようやく開いたカラオケルームにて雑魚寝し、翌朝起きてそのまま宮島線の廿日市方面への電車に乗車した。

写真は、そんな中の廿日市にて。

予てより撮影したかった、日本赤十字社ラッピングの3900形だ。

純白の姿を纏う3両の連節車体の車両は、すっかり『ぐりーんらいなー』という愛称を捨て去って救急の機能を備えている車両のように見える。

広島電鉄の中に『日赤病院前』という電停がある事の縁だろうが、何故宮島線の車両にラッピングしているのだろう…

そうした話は置いておいて。

この廿日市付近には宮島線で有数の有名撮影地がある。

実は自分の中でこの『宮島線の編成撮影』をするのは1つの『やってみたい事』だったのである。

今回、それがようやく叶った。

乗車したのは廿日市止まりの電車だったので、撮影地に移動する為に再び電車に乗車する。

廿日市市役所前に到着し、いよいよ撮影地への移動だ。

移動には少し困惑したが、しっかり道を辿れば5分程度で到着する手軽な撮影地である。

宮内〜廿日市市役所前の撮影地にて。

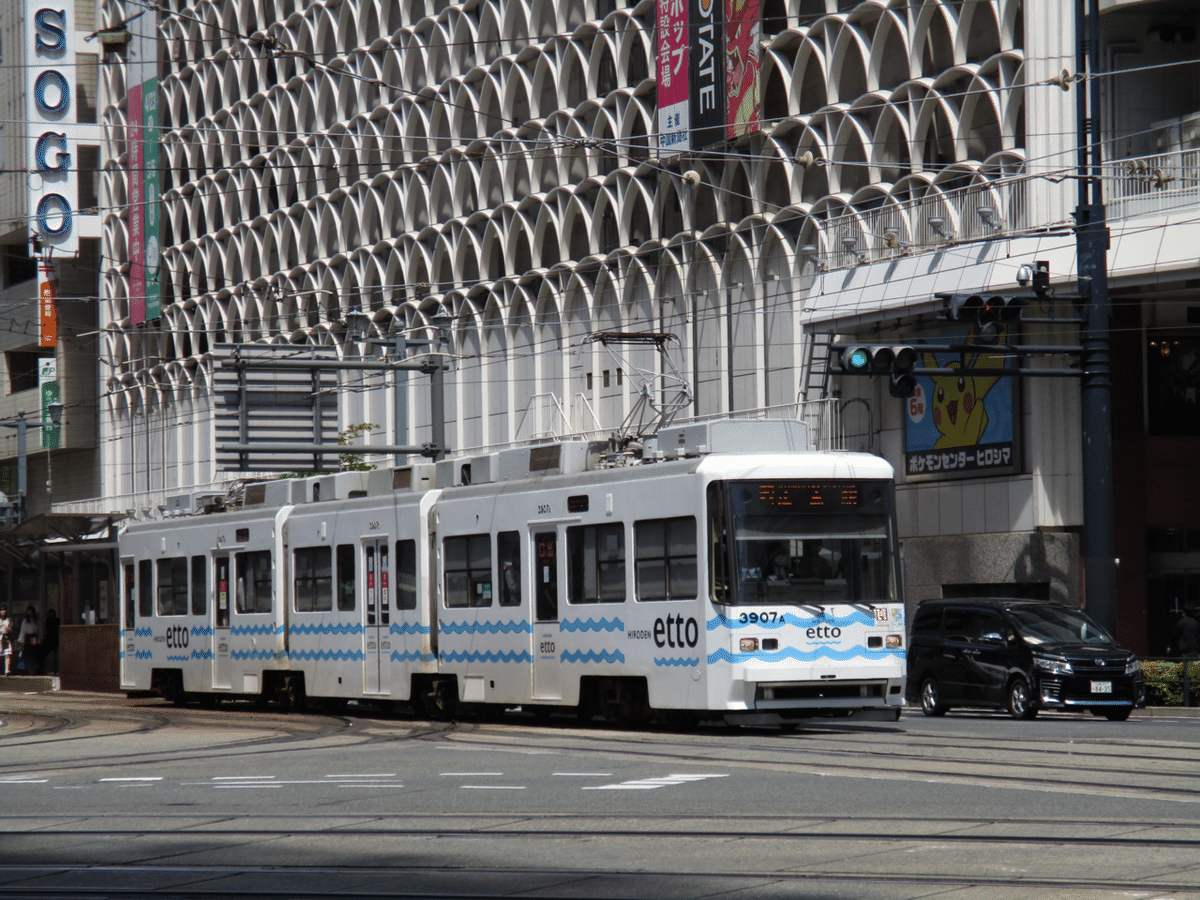

最初にやって来たのは3900形のラッピング車両。

宮島口駅の駅前にある商業施設、宮島ettoの宣伝をする為のラッピングを施した車両である。

この車両を撮影したのはもう何回めになるだろうか。

自分としてはかなり見慣れているハズの車両だったが、こうして鉄道区間で眺めるのは不思議と新鮮に思えるのであった。

通常の広島電鉄の路線で撮影していると、道路上の時間に慣れきってしまい、列車のやってくる感覚に多少なりの違和感を覚えてしまう感も否めない。

そうした中で、太陽が燦々と照っている中を1時間近くの滞在をする事にした。

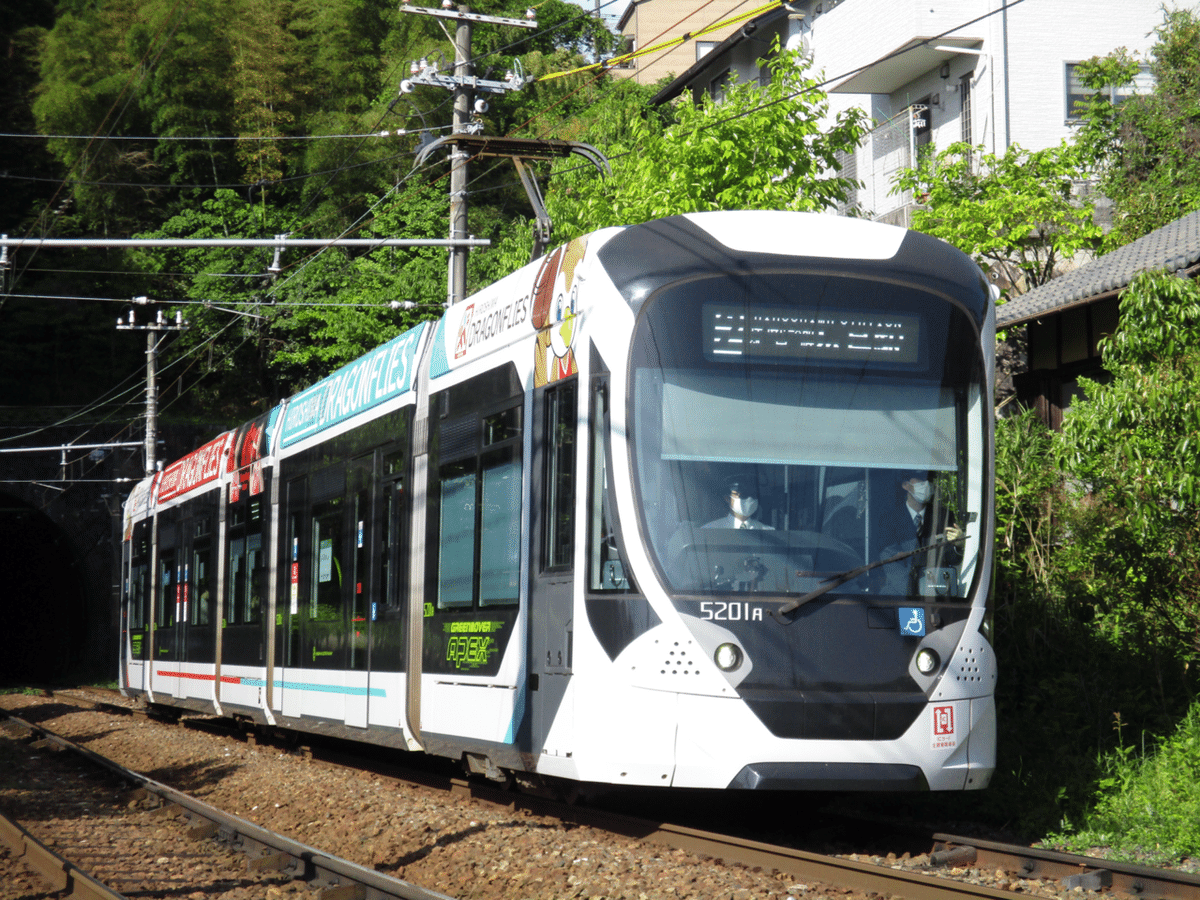

と、そうした決意で撮影地に足を固めた頃合いにやって来たのが宮島線。そして広島電鉄の最新鋭車両、5200形『グリーンムーバーAPEX』である。

如何にも近未来の車両といった感覚であり、全体的なデザインも一段、二段と進化した様子が感じられる。

勿論、広島電鉄の御家芸とすっかりなった感触のある『国産100%低床車』として導入されており、車内に段差は殆どないのが自慢の車両だ。

カタンっ、カタンっ、タタタン…

と連接車両ならではの絶妙なジョイントサウンドを奏でて走り去っていった。

次にやってきた車両。

これまた時代を感じさせる車両である。

車両の形式は3700形。

昭和59年以降に誕生し、現在は運用を離脱している3500形の血を引く『軽快電車』の一族の車両だ。

この車両を宮島線で見かけると、自分の中では若干にテンションの上がる車両だ。

この顔の車両…如何にも路面電車然としている姿なのでどうしても併用軌道で車両の良さを演出したくなるのだが、宮島線を主戦場にしている車両としてはやはりこうした場所で撮影するのも1つの手なのかもしれない。

編成内に酷く影が入る事もなく、自分の中では気に入っている記録として収められた。

但し、自分のお気に入りの車両…

であるこの3700形であるが、この撮影時間では1編成しかやって来なかった。

元々世帯数の少ない車両ではあるが、あまりに姿を見かけないのも少々残念なモノだ。

次にやって来たのは3900形。

先ほどの日本赤十字社・宮島ettoのラッピングをしている車両の実際の塗装である。

このようにして緑色を基調としており、少しパステルの味を足して落ち着いた塗装を演出している。

宮島線の中でも自分お気に入りの車両であり、この車両の記録が捗って居る時は非常に気分が良い。

平成2年以降、平成8年まで少しづつ順を追って誕生した広島電鉄の初期製造のVVVFインバータ搭載車両である。

この車両に関してはそのVVVFインバータを用いた加速サウンドに影響され、大好きになったと言っても過言ではない存在だ。

次にやって来たのは5200形、『グリーンムーバーAPEX』である。

車両に施されている広告以外、何が異なるという訳でもないのだが間髪を入れずにやって来ると何かテンションに影響を与えるというか。

しかし車両に影は大半かかっていないので、その点に関しては良しとしようか…

この車両は練習カウントの要員として自分の中で数えつつ、宮島線の仲間たちの記録に励んでいく。

そして、この車両の記録で気づいたのだがこの車両。『5201』の番号を冠している。

つまり、この車両はトップナンバー。

1番最初に製造された車両である。

次にやって来たのは3900形。

影を引っ掛けて失敗してしまう…のだが、次々とやってくる形式だ。凹まずにそのまま自分の腕を磨いていこう。

平日朝こそ面白い車両たちの闊歩している宮島線だが、土休日となると車両のバリエーションはいつも通りの面々だらけだ。

関西地方の自分としては多少の新鮮さを感じるとはいえ、折角なら次は平日に訪問をしたいところである。

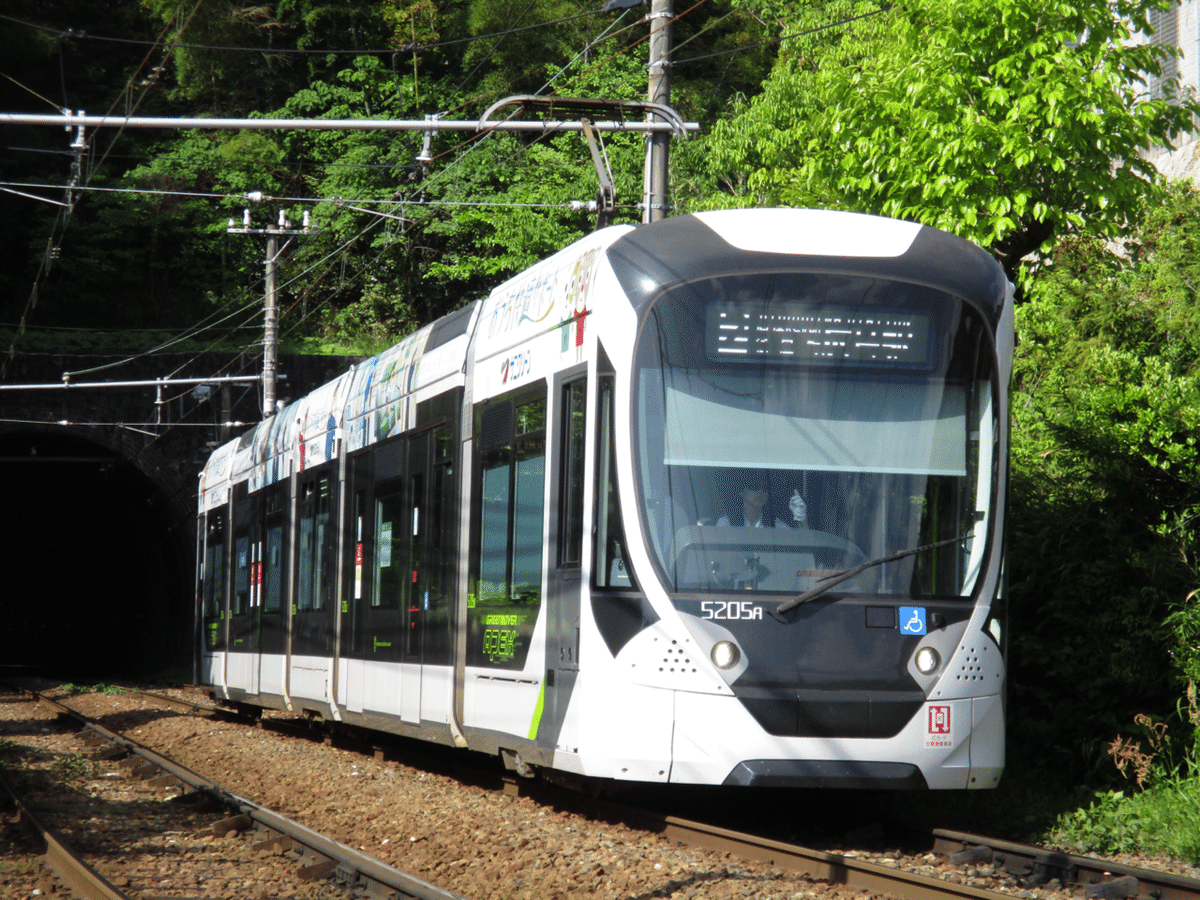

再びやって来たのは、5200形『グリーンムーバーAPEX』。

本当にこの車両の数が多く、自分としては若干飽きも感じるという具合であった。

しかしこうして眺めると車両の印象も変化するだろう…と自分に念じながらも撮影を継続していく。

道路に出ていく一応は『路面電車』の宮島線。

そうそう車両の波が絶える事はない。

ようやく異なる車両がやってきた。

3950形である。

平成9年から製造され始めた車両で、従来からの『ぐりーんらいなー』一族から大きな変化を付けた車両である。

これまでと同じくして車両の核である走行装置にVVVFインバータを用いてはいるものの、塗装に窓形状も含めてその姿は近代的に一新されていった。

すっかり『国産完全低床車両』が広島電鉄内で席巻する現在の状態に於いては、この車両から『平成らしさ』を感じるのだが、これも時代の風に大きく影響された結果だろう。

3950形は平成11年度に『サインデザイン賞』を受賞している。

撮影した成果を見てみると、影が…

どうしてもイッパツ切りしている為、少しでもズレてしまうと途端にミスショットになってしまう。

再び、『グリーンムーバーAPEX』の5200形。

この車両は肩部の広告にそこまでの主張がなく、車両の基本的な塗装である白色を極力キープしているように感じられる。

少しだけ影の気配は感じるが、現状そこまで大きな及第点を申し出る程ではないと思う。(自分的には)

またまた、5200形『グリーンムーバーAPEX』である。

正直

「同じのばっかりやな…」

と感じるかと思ったが、練習カウントとして割り切って望めば試行錯誤にもそう躊躇する事はなく様々な撮影方法を試す事が出来るのであった。

この車両の広告は自動車メーカーの『アウディ』。

「路面電車が敵となる(実際どうなんだ)自動車の広告を纏ってええんかいな…」

と毎回ツッコミを入れたくなる恒例の車両だった。

少し切る位置を変えたので、幸いにも影からは逃げ切る事が出来たのであった。

ここでようやく異なる車両が顔を見せる。

5100形、『グリーンムーバーMAX』によるフルラッピングの『サンフレッチェ広島』号である。

車体の色は全体にかけてサンフレッチェのチームカラーである紫を塗装し、車両にはサンフレッチェ広島のキャラクターである『サンチェ』・『フレッチェ』が描かれている。

この『サンチェ』・『フレッチェ』は中国山地に生息する『ツキノワグマ』がモチーフとなっているようだ。

このサンフレッチェ広島のフルラッピング車両に関してはいつか撮影したいと思っていただけに、奇跡の出会いであった。

宮島線の順光線撮影地の中にて遭遇できるとは。

この場所で狙ってみたい車両はもう何編成かあったのだが、結局はこの編成でタイムアップする事に。

社会人に進出してからというものの、どんな状況でもシャッターを1時間制限時間キッカリまで切り続けて撮影地に残るスタイルは今日まで続いている。

丁度この電車を撮影した時点で、その1時間になったのだった。

最後の車両は、3900形。

車両の番号、『3901』が示しているようにこの電車は『3900形最初の編成』である。

まさか最後にこんな嬉しい出会いがあるとは。

丁度キリの良い喜びと一緒に撮影地を離脱した。

この後、廿日市市役所方面に移動したのだがまさかの回り道を発見。

最初にこの道を見つけていれば、困惑する事なくすんなり行けたはずなのに。

廿日市市役所前に戻る。

何分か待機したのちにやって来たのは、広島電鉄の低床化の時代を切り開いていく事になるドイツ製の車両、グリーンムーバーだ。

京都でずっと図鑑や鉄道書籍を読み耽った自分にとって、この車両は生まれてはじめて触れた広島電鉄の車両と言っても過言ではない。

しかし自分が成長して広島を訪問した際には、『ドイツ製』という車両の厄介なプロフィールによって部品調達が困難になり、中々稼働していない車両になってしまった。

そんなグリーンムーバーだが、今回の遠征でようやく乗車が叶った。

この電車まで撮影地に留まるか悩んだが、今回は乗車経験がなかったので目的の駅まで道を託していこう。

JR山陽本線の新井口横、商工センター入口まで乗車する。

乗車した時間帯、車内はそこまで混雑している感じではなかった。

しかし座席の少なさから見るに、やはりこの車両に決定的な短所があるとすれば『座席配置と収容力の少なさ』だろう。

宮島線を中心に広島の街を駆け巡っている、連節台車独特の走行サウンドを耳に入れながら、ようやく憧れの電車に乗車できた感慨を握り締めて朝の時間を揺られていた。

途中、3900形や3800形といった段差のある宮島線の仲間とすれ違う。

この時にはこの5000形・グリーンムーバーの低床ぶりを感じてしまうのだった。

「えぇ??こんなに低かったっけ??」

と脳が衝撃を受ける。

ホームから段差のない状態。そしてホームからナチュラルにサラッと乗車できるこの低床な電車の底力には目を疑ってしまった。

商工センター入口まで乗車し、そのまま草津の車庫に移動する。

乗車したグリーンムーバーはここで乗務員交代を実施し、車掌と運転士が入れ替わった。

車掌が交代する様子を見届け、はじめてのグリーンムーバーの旅路をここで終了させる。

特殊な事情のある欧州製の車両…として現在は遭遇できる確率はかなり低くなってしまったが、今後も乗車機会に恵まれると嬉しい。

写真はJR山陽本線の線路沿いを移動して、草津の車庫に到着した様子。

ここには宮島線の車両たちが休息を取り、そして時には検査も受ける荒手車庫がある。

今回は広島市内で絶賛開催中のフラワーフェスティバルの開催に伴って臨時の電車が増便されていた。

荒手車庫を見下ろせる場所に立ち、ぐりーんらいなー同士の共演を撮影する。

これから出庫しようとする3800形の横を掠めて広島駅に走っていく、3950形の姿。

共に宮島線を支える連接車両のエースだ。

3950形と並んだ姿を撮影した後に、縦撮影でもう1枚を記録。

乗務員同士のやり取り、何かジオラマにありそうな感じで良いなって個人的には思うところで。

縦で撮影して、少し思った事。

荒手車庫で眠ってる面子が中々濃いんだなって事です。そう、改めて。

写真の左側に見えているのは、5000形グリーンムーバー。

ドイツ製という海外出身なプロフィールがネックになり、順次部品の確保にと動けなくなった車両たち。検査に回せない車両たちが休車している。

その数はかなりの規模に上り、商工センター入口から車庫を除けば大量に休んでいるグリーンムーバーが見えるのだ。

そして背後。

緑色の電車が見える。(分かるだろうか?)

少し古めかしい車両だが、この車両は宮島線のレジェンド車両である3100形。

平日の朝しか出庫せず、他にその時間帯以外で走行するなら検査時の試運転や訓練、イベントなどに限定される。宮島線では吊りかけ駆動を装備している古き路面電車の風格を残した車両で、現在でも宮島線不動の人気を堅持している。

そしてその編成の後方。

赤みがかった車両が映っている。(屋根しか見えないと思うけど)

この車両も、3100形だ。

今から2年ほど前に宮島線の開業100周年を祝して登場時の。宮島線の旧来の塗装であった直通色。こと『オリエント・ピーチ色』に戻された編成なのだ。

と、そんな情報の過多な荒手車庫を颯爽とフラワーフェスティバルに賑わう広島市街へ繰り出そうとする3800形。

この写真を撮影した後には、『ぐりーんらいなー』シリーズのお馴染みであるVVVFインバータの音色を残して渡り線に入っていった。

その後は徒歩にて草津の駅に移動した。

途中、線路沿いの様々なヶ所や施設を見ながら歩き、さながら散歩のような感覚で移動した。

草津駅に移動して少しだったろうか。

電車が互いにやってきた。

丁度駅構内で並び、国産完全低床車両の並びを記録する。

5100形と5200形。

宮島線の今を担うグリーンムーバーの2本である。

顔の輪郭はよく似ているが、互いを見てみると全然異なった表情に仕上がっているのが分かる。

5100形には丸みと優しさを。5200形には精悍さを感じる。

互いに道路を自動車たちの波と一緒に加速と停止をゆっくり繰り返して走行する車両だが、こうして整備された線路の上で見てしまうとどうも違和感が拭えないところだ。

折角なので…と撮影の時間を作ってもう1本。

西広島方面のカーブを曲がる姿を記録した。

先ほど、宮内からのトンネルを出たカーブで記録した車両が帰ってきたようである。

車両前面、『5201』の番号で分かった。

もう既に宮島線が路面電車然とした車両で運用され、そして国産完全低床車両の波及した時代になってしまったものの、どうしても宮島線の空間に低床車両がやって来ると面白さと違和感が勝る。

ローカル線ばりの整地された線路を走行する低床車、コレはコレで撮影してみると面白い。

そして紙屋町周辺に出た。

宮島線で活躍している連接車は、ここでもう1つの本業である『路面電車』の役割に映る。

写真は1系統…広島駅と広島港を結ぶ系統の仕事に就業している5100形『グリーンムーバーMAX』。

午前中に宮内周辺のトンネルから出てきたサンフレッチェ電車と同じ車両だ。

ガチガチに固められた線路の上を爆走していた車両がこうして自動車やバイクなどと一緒に道路を走行している姿を見かけると驚いてしまう。

宮島線の車両は、こうしたギャップを楽しむのが一興なのだ。

広島そごうをバックに走行する3900形。

宮島ettoのラッピングがなされている。

このラッピングを見て、

「朝に撮影した車両がもう帰ってきたのか」

と距離の感覚というのか、時間のラグに驚いた。

同じ車両を、異なった条件で撮影するのは何処か不思議な感じがする。

順光線の中、純白の車体が日差しを跳ね返して輝いていた。

少しだけだが、電停の中に入って撮影する事にした。

その中で、折り返して宮島に向かって走る5000形『グリーンムーバー』を撮影する。

廿日市市役所前で撮影した車両がもう再び宮島方面に向かって走行しているのだから、宮島線というのは意外に早くサイクルが回っているのかもしれない。

道路の上を走行する姿は、やはり低床車両としての風格を感じる。

自動車に混じって走行するのは、この車両の本業に相応しい何かを感じさせてくるのであった。

それにしても電停には人が溢れ、日差しもかなり突き刺さる中なのであまり小刻みには動けない。

軽く何枚か撮影して、再び併用軌道の横に出た。

宮島から再び道路上に戻り、広島駅を目指して走行する5200形『グリーンムーバーAPEX』。

撮影した時は連休の真っ只中で人通りに加えて自動車の通行量も凄まじい数だったので、それを避けて車両を記録するのは大変であった。

何枚かは成功したが、既に消去してしまった中には自動車と派手に被ったり失敗しているモノも多数。

早く動画用のカメラを入れてこうした事象から少し離れたいようなそうでもないような…

しかし宮島線車両は道路を走っても、線路を走っても綺麗に似合うのだから面白いものである。

同じ場所から、今度は車両の編成撮りのようにして引きで1枚。

3900形『ぐりーんらいなー』である。

パステル調の明るい車両に、広々と確保された窓の連なりが非常に美しい。

車両が登場したのは昭和と平成の狭間の頃であるが現代にも十分に通用する車両のセンスをしている。

重低音のVVVFインバータサウンドを掻き鳴らして道路上を自動車と一緒に走行していった。

カメラの記録用SDカードを購入する為、近くのエディオンに立ち寄った後だったと思う。

軽快電車からの流れを汲み、角張ったデザインで現在も活躍する3700形を撮影した。

少し3900形と比較すると、腰が低くなったように感じる。

こちらの方が3900形と比較すると先輩に当たる存在なのだが、若干車高の違いや車両の小さいヶ所の疑問など浮かぶ点は多い。

宮島線を走行する車両の中では数少なくなった方向幕式の行き先表示器を採用している点も、この車両の面白く好感度を高める点であろう。

路面電車の新たなスタートを切った時期の独特な質感の中に、一定の近代的なエッセンスとノスタルジックな姿は自分の『鉄オタ心』をくすぐらせる。

普段は宮島線で走行する同車だが、この日は何回も記しているように『フラワーフェスティバル』の開催に伴って臨時の行き先が設定されていた。

この2日間ではかなり路線での滞在時間が長かったので、宮島線定番の行き先である『広島駅前行き』・『宮島口行き』以外にも『廿日市行き』などを見る事ができた。

写真の『広電前行き』もその1つである。

宮島口からおそらく設定されているのだろうが、宮島口から広電本社前までの便は休日ダイヤで存在しただろうか。

おそらくフラワーフェスティバルに関連した

板が挿されているので臨時に運転されているものと思うが、、珍しかったので記録してしまった。

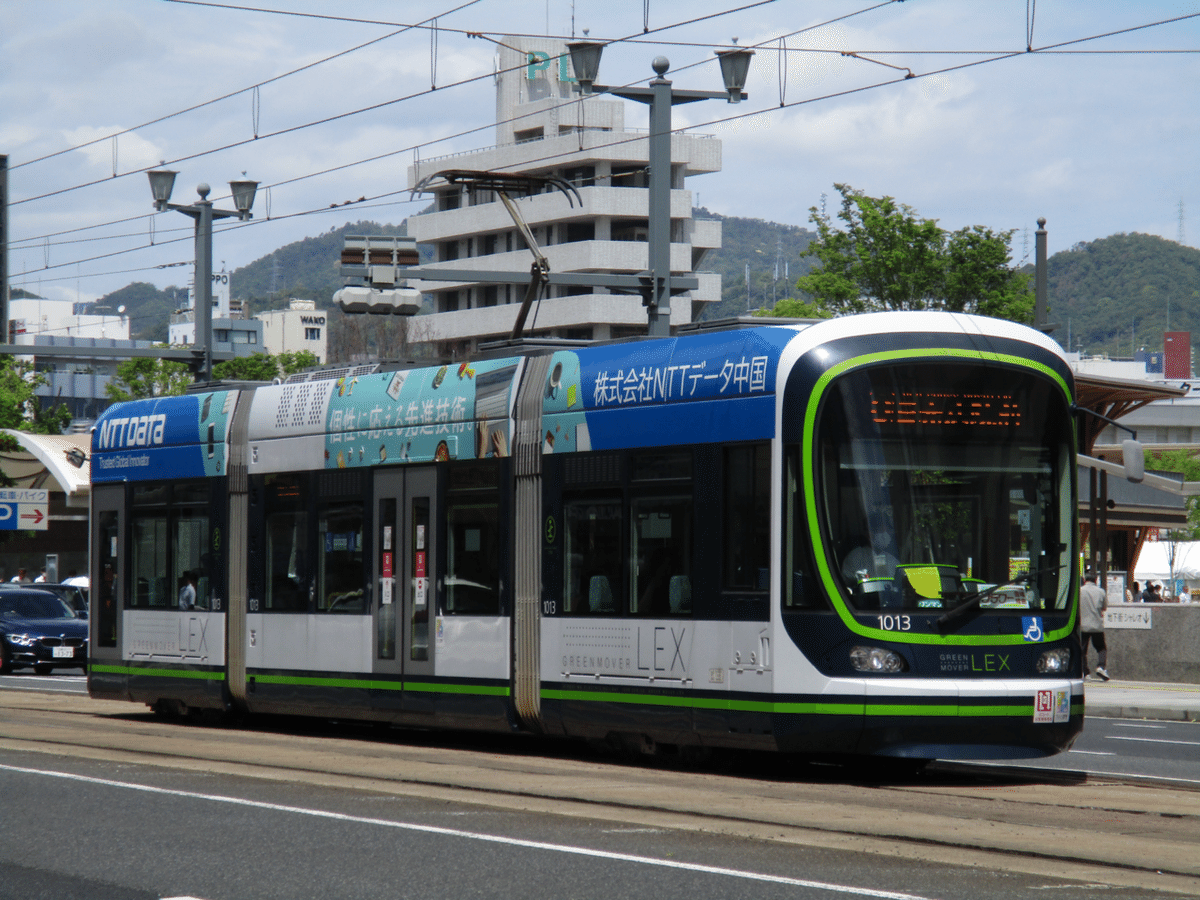

近いような場所から撮影したもう1枚の記録。

この車両は、5100形からの流れを汲んで誕生した1000形という『国産完全低床車両』のもう1つの派生形式であり、形式を『1000形』という。

この車両は車体のロゴにあるように『グリーンムーバー』の一族であり、『グリーンムーバーLEX』の名称が振られている。

最後にオマケ感覚で載せたこの車両だが、個人的にはこの車両を

『グリーンムーバーの兄弟』

とあまり感じた事はなく、オマケに宮島線にも乗り入れないのでこの車両に一貫した名称を振っているのはどうかと思う次第だ。

そこまで考えるものでもないが、やはり『グリーンムーバー』と名乗っている車両は宮島線と併用軌道…道路を走行する機能を両立してこそだと思ってしまう。

という感じで今回分は終了。

京都市電の活躍を記しておくつもりが、

(前・中・後)と広島の路面電車撮影録のようになってしまった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?