ACT.20『九州グランドスラム 0.5 天神と特殊制度に初体験』

先の感謝を皆様へ

先ずはこの記事を進行させるにあたりまして、読者…ひいてはブラウザを開けてくださった皆様に感謝のお言葉を申し上げたく思いまして。

なんとかではありますが連載記事の数が20回に到達いたしましたとさ。しかも、記事の開始と同じく20回目の場所も九州。今回は福岡県を覗いていく感じ…にはなりますが、だいぶ苦労しつつも馴染んで結構空気の抜けた旅をしております。何卒。(なにそつと読んでほしい気持ちが5割)

今後共々、かんてんの旅路を宜しくお願い申し上げまして。

初心に帰る体験

小倉から休息を兼ねて乗車したソニックを下車して待っていた列車は、久大本線を走る観光特急、ゆふいんの森だった。Nゲージ…ひいてはプラレールでの製品化もされており、多くの男性には見慣れた姿かもしれない。

実は自分にとって九州初上陸の際に体験して1番大きな感情として襲いかかってきたのが、

『図鑑で見た事のある花形列車たち、プラレールで遊び親しんだ花形の車両たちが多くいる』

という感想だった。

この「ゆふいんの森」もその列車の1つに入り、プラレールのベストセラーだっただけに京都に帰ってから

「ゆふいんの森見たよ」

と母に写真付きで思い出を話していると

「良かったやん」

と喜ばれる事があり、鉄道に関心のない人…というか母親・父親の感動を動かす何かが存在している列車と言っても良い気がする。

昨今の架空系・未来形な列車たちばかりのプラレール市場に於いてはあまりこうした感情を将来的に抱く事も、少年たちはないのではないだろうか。

自分達の世代の独特の体験だと思ってしまうと、歯がゆい気持ちにならざるを得ない。

ゆふいんの森、の行先表示は幕式になっておりしかもハイデッカーな車体になっている事が相まってか車体で表現すると「腰」の部分に装着されているのが特徴だ。

このような位置に行先の側面表示を搭載した列車も珍しいかもしれない。世代の観光列車…には斬新な意欲を持ってして開発された列車たちが多いイメージがあるが、眺めているとその機構や位置の独特さに改めて心酔する。

そして、国鉄の特殊なフォントが素晴らしい。JR九州的な表現を用いるのであれば、この「ゆふいんの森」も観光特急の独自な会社呼びである「D&S」の仲間入りをしてしまうのだろうが、自分にはそんな現代的な名前は似合わないとつくづく感じてしまうものがある。

この車両はこの列車として、「観光特急」と呼ばれていた方が素晴らしい気がするし箔も付くというモノだろう。

停車中には、九州新幹線の800系つばめと並ぶ様子も撮影できた。

今や800系つばめの存在もN700系たちの九州普及でその立場が薄くなっている存在に感じるが、撮影で直面すると『九州らしさ』を感じられる新幹線だと思う。

この並びを撮影している際にも、鉄道ファンではなさそうな男女の旅行客が800系新幹線を撮影していた。JR九州のデザインは、何か鉄道ファンだけではなく旅行客の心を動かし揺さぶる何かを保持しているような感覚にさせられる。800系新幹線のデザインは特にそうかもしれない。撮影している男女の楽しそうな姿を見ていると、改めて魂を動かすデザインの淵に触れた気分にさせられる。

結局、800系新幹線とのツーショットを撮影している間に「ゆふいん」単体はこの写真しか撮影できずに発車の時間となってしまった。

あまりにも停車時間が長時間であり。そして

そのユーモラスなデザインを眺めていると、あっという間に時間がやってくる。何かドームのようなハイデッカーの構造は、現代にも伝わる素晴らしい意匠が感じられ最近の特急列車にはない刺激を放っている。

名鉄・パノラマスーパーもその1つになるが、こうした「運転士の上に立って眺める眺望性」を現代に語り継ぎ、親子ないし男児諸君の心を揺さぶえる車両。そして旅人や生活の刺激となる鉄道車両については、1日1年でも永い活躍を祈らざるを得なくなる。

追記になるが、記事の作成中に前頭部に装着されたエンブレムを眺めていると何か「クラシックカー」のようにも見えてくるから不思議だ。この車両のデザインを開発した頃のような刺激は、今の日本特急車両開発に再び戻る事はあるのだろうか。

ゆふいんの森、発車。ここから久大本線を目指し、一路は温泉の大地別府まで向かう観光の旅が始まった。

ハイデッカーの窓に向けて、手を振る。

「自分に乗れるチャンスなどあるのだろうか…」

という眼差しで眺めつつ見ていたが、あっという間に消えていった。

福北ゆたか線の813系に別れを告げ、大都市を去っていく。

そして、この車両が去って行った時にある真実を思い出してしまった。教育に悪い真実を。勝手に悪いとオタクが決めているだけだろう

この車両のエンジンはDMH17系列のエンジン(知らない人はサッパリなので調べてほしい)をそのまま登場時から使用しているので、車両の走行機関としてはなんと国鉄時代の朱色の車両と全く同じものを採用しているのだ。

高床式のハイデッカー、ユーモラスな観光特急、と先ほどから感心している最中に夢を打ち砕くような事を言っているかもしれないが、車両の足回りは全く古い状態のママなのだ。車体こそ新製ドッキングしているものの、走行機器は50年以上の年季が入った仕上がりになっている。実際知った時、友人に

「ホンマかぁ!?」

を連呼した経験は割と自分の中で思い出だったりするのだが…

一応、夢を壊しかねない参考の画像も掲載しておく事に…

あのユーモラスな車両の足回りはこの車両と「同じ」モノを使っているのだという証拠でありまして。

話の訳が分からない方、そのスジではないというあなた。先へ進みましょう。(早めるスタイル)

妙な商売と初訪問の街

今回は「0.5」の名の下に…ではないのだが、まだ九州の本格的な旅路はスタートしていない。この日の夜には先述の記事、別連載にはなるがオリックスのソフトバンクとの福岡初ビジター戦がPayPayドームで開催され、その観戦に参加という事で自分は西鉄遠征に回った。

しかし、この判断も後に大きな苦労をしてしまう。まぁまぁな話、勝っても負けても良いので後日談ではあるが計画や距離を計画し直して再度PayPay遠征をしたい…

とこんな感じで博多の地下へ入っていく。博多の地下も案外すぐ覚え、というかまだ不慣れな感覚はあるのだが、自分の契約している銀行のATMの場所や店舗のアレコレ…は軽く記憶した気がする。フワッと博多阪急方面へ向かって、エスカレーターを潜るとそんな記憶が蘇ってきた。

しかし。そんな博多の地下にも新しい勢力(そんな呼び方でなくても)が入ってきた。

七隈線延伸区間だ。

早くも経済効果は大きく表れているといい、博多天神付近に巻き起こした経済効果は絶大のようだ。今回は七隈線に絡む予定はなかった…が。

その延伸広告などの記事が打たれたり、場所が一部難易度が上がっていたりと少々の変化は地下に起こっていた。しかし、いつものように昭和〜平成情緒の漂う地下鉄空港線で向かう事にした。やはり初モノに乗る気は今はしない。

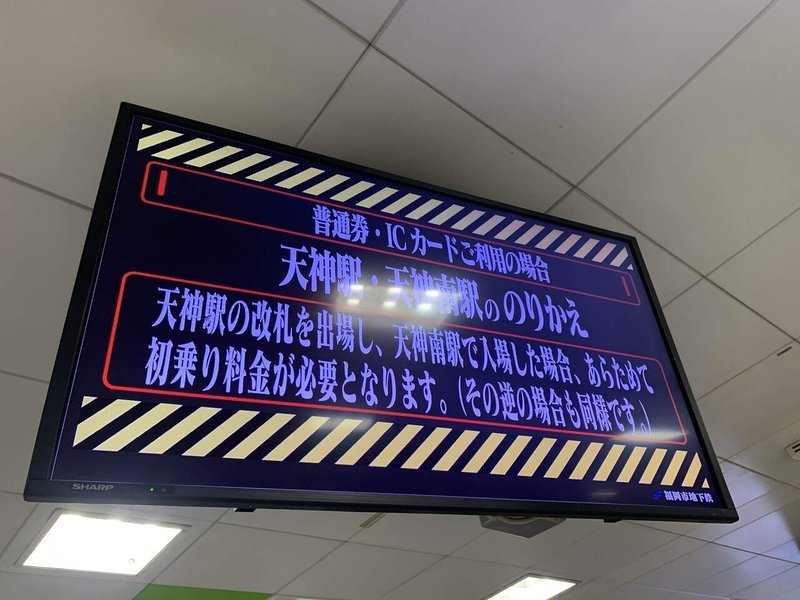

天神到着。エヴァ展開催と七隈線開業効果の強力な影響により、駅の広告画面が絶大な『不正乗車撲滅画面』になっていた。もしこの規約に違反しよう乗客が出現すれば、防犯ブザーの鳴動もやむなし…そして大勢の機動隊員によって包囲される未来しか見えない。あまりにもインパクトがあったので、写真をつい何枚撮影してしまった。

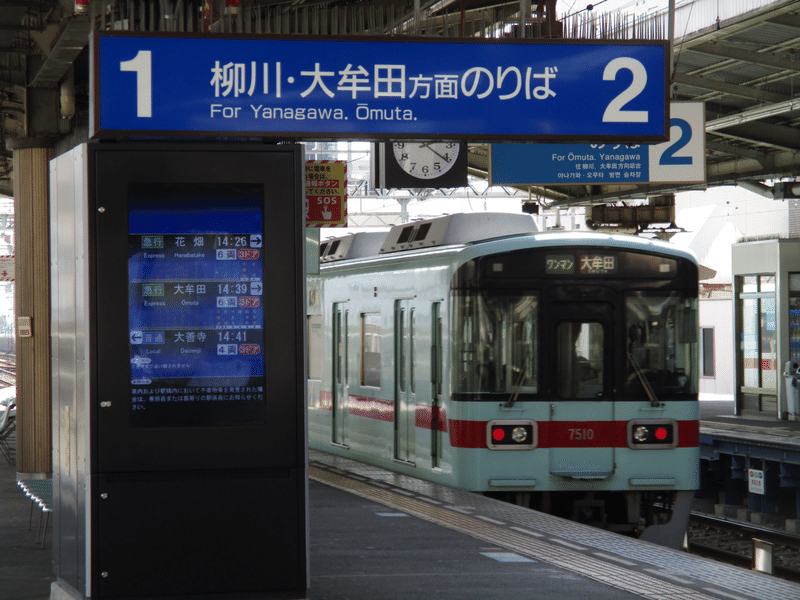

さて、JRと異なり西鉄のターミナルはこの天神からスタートするのである。規模の大きさでは博多の方が上だが、地域の住民たちの憩いの場としての機能なら天神で充分なのかなという程度の見聞で西鉄の駅に向かって進んでいく。

西鉄天神到着。この駅からは、JR九州とバッチバチの戦いが始まる九州鉄道決戦の地となる。JR側には何度も乗車してきたが、西鉄は初の乗車だ。

図鑑で見てきたその姿にようやく出会える。そして、ようやくではあるが大手私鉄制覇までの残りわずかなカウントを数え始めた。この西鉄に乗車すれば、残り1つは相鉄に乗車するだけだと。

特殊な感情の支配を感じつつ、乗車券カウンターに向かって1日切符の購入手筈を考え始めた。

西鉄天神の駅に到着し、乗車券カウンターは開いていなかった…ので案内窓口に向かった。

「西鉄の1日乗り降りができる乗車券を買いたいんですけど…」

この質問を、まず初見で問い合わせる。すると、返事はこうだ。

「バスに乗車されますか?」

「え?」

自分は既に鉄道の駅に立っている。それなのに、バスに乗車するとは一体何を質問されているのだろうか。どういう事なのかを更に追求してみる。

「電車だけ乗り降りしたいんです。だったらどうしましょうか…」

「電車だけだったら、そのまま切符をお買い求め頂いて御乗車ください。420円以上の切符だと途中の駅で下ろしてくれます。」

「無人の駅もありますよね?」

「はい。もちろん。西鉄は無人の駅もあります。コールセンターにその際は対応を回して下ろしてもらう形でしょうね。」

なるほど。よ、く?分からないが切符を直で買うべきらしい。そして、案内係の女性によると

・フリー乗車券を買うとバスの乗車も付属する

との事だった。それが原因だったようだ。なので、こんな会話も挟まれていた。

「今日はあとどちらへ行かれますか?」

(観光窓口だったので)

「きょうはPayPayで野球見ますね。」

「でしたらバスの乗車もつけます?」

「PayPayまでのバスって天神からも出てるんですか?」

「ありますけど時間はかかりますよ。地下鉄のが早いです。確実に間に合いたい、時間に厳しいなら地下鉄ですね。」(いや公式)

どうも乗車券制度に釈然としない。そして、このような互いに水を掛け合い自分もパキッと折れない最中で…動くことにした。そのまま切符を買って乗車する。

「この乗車券を買ったのですが、途中で降りられますよね?」

「大丈夫ですよ。…の駅でしたら…」

どうにかこの乗車券制度で大丈夫らしい。西鉄電車の旅が始まった。

ビビリくんの西鉄乗車記

さて。ここで改めて西鉄電車の乗車券規約(ここが他社大手私鉄と歴然に異なる)を解説しておくとしよう。

西鉄では、乗車券を購入した駅から【420円以上】の駅で途中下車の制度を可能にしている。

この場合は『紫』で370円。そして、紫の次駅である『朝倉街道』から420円区間が刻まれていくため、この場合は

・天神から朝倉街道以遠の切符を買うと途中下車が可能になる

という訳だ。

逆に、

・天神から紫以内までの切符を買って乗車するとその切符は駅員に回収

という形になってしまう。

このようにして西鉄の乗車券制度の特殊な方式は成立しており、今回は男女の駅職員に問い合わせた上で更に運賃表を撮影してから乗車というビビりにビビリな用意周到で西鉄の改札を潜った。

ファーストコンタクトの撮影となったのは、西鉄最大勢力の電車となっている「アイスグリーン」の車両だった。

鉄道ファンではない人にとってみれば、「チョコミント」や「ターコイズ」のように感じられるかもしれない塗装だと思う。この塗装を「アイスグリーン」と呼ぶのだと知ったのは、確か高校入学の時期だったような気がする。何か語感に響き渡る妙な言語だと思ったのを忘れていない。

少しだけ、アイスグリーンの電車を撮影してみる。西鉄の中では少しだけ廃車も発生している状況の電車ではあるが、現在でもその迫力は健在で天神の駅構内でカメラを回していると必然に遭遇してしまう。

しかし何か自分にはこう、「この時しか撮影できない」という感性が刺激されていたのだろうか。形式も何も知らない「青緑の電車」として、車両を撮影している自分が気付けばそこにいた。

撮影して画面もそんなに見ていなかったが、パッと眺めて

「おぉ、コレは何とも素晴らしい」

と一瞬で見回して撮影にまた戻っている辺り、この時の自分は相当な刺激に押されていた気がする。撮影欲はかなりの境地に達しており、小学生の頃に父親と入場したターミナル駅の時間をそれこそ帰って記事を書いてから思い出すものがある。

撮影している際にはあまり注視しても気が付かなかったが、西鉄の電車は意外にも「田窓」を採用しているのが個人的な驚きだった。

313形や8000形の速攻で保存を決めず廃車にしてしまうその動きを自分は未だ衝撃視しているのが影響しているのか、

「西鉄に古い設備がある」

事実にはまだ慣れない感覚がある。

この車両はどうやら「5000形」と呼ぶらしい。銘板を撮影してから気が付いた。

ここまで詳細に車体の外装に表記されているのを眺めると、自社の主流となっているバスの製造銘板に通じる何かを思ってしまう。如何にも武骨でこんなに引き寄せて来る勢いがあるとは思いもしなかった。

もしもキーホルダーや下敷きとしての同人・公式グッズ化がなされた暁には是非とも購入したい勢いである。割と衝撃を受けた鉄道の銘板かもしれない。

西鉄の車両のデザインといえば、やはりこの「左右非対称に分岐した車両の顔」だろうか。

自社電車最大勢力のアイスグリーン車両はこの顔で整っており、西鉄の象徴のようなモノにまでなっている。

余談には…なるかもしれないが、西鉄の特殊電車として現在もレストラン電車として全国にその設備を高らかに知らしめた「レールキッチン・チクゴ」や「検測電車・救援電車」としてお馴染みの黄色い存在・「900形」もこの左右非対称な顔になっている。アイスグリーンを飛び越え、西鉄標準の顔にまで飛躍した欠かせない会社の看板なのだ。

さて、この左に停車している電車は「5000形」である事が判明した。右のホームにも電車が入線して来るようだ。撮影をしてみると…こちらもアイスグリーンとの事で、早くも「西鉄」「らしい」並びの写真が撮影できた。

しかし、大牟田側に連結されている電車は唯一異なる形式の電車だ。それは後ほどに判明する…

先ずは切符の効力を確かめるべく、左に停車している急行電車に乗車していこう。そして、本当に途中下車が可能なのか効力も確かめなくては。

後付けになってしまったが、天神の駅ではこんな懐かしい出会いもした。

西鉄の最新鋭電車、9000形だ。

西鉄の旧塗装(もうかなり前の塗装になってしまう)をイメージさせる小豆の色に、銀色の地の色を効かせたシャープな角張った電車である。

パンタグラフが前寄りに配置されている謂わゆる

「前パン」な配置になっている事を除外すれば、この電車は何か個人的な主観で「京阪3000系」のように感じられるデザインのように思う。京阪3000系はもっと丸みを帯びたデザインなのでは…と感じられるかもしれないが、京阪3000系を厳しく叱りつけて冷凍保存し、そのまま10日間寝かしつけたらこんな顔になる…かもしれないと思った(どんな感想)

さて、先に進んでいこう。

????「駅の表示板がバリ回転しがち〜」

はい。んまぁどうにか先へ移動しまして。

先の急行で、大橋へと移動した。そして、後続の普通電車を待機した状態。普通電車は先ほどの9000形で、車両はそこまで真剣に撮影しなくても後で撮影が可能だった。

そして、撮影こそそんなにしていなかったもののここで画像掲載したのがこちら。

「西鉄にしかない(多分そう)回転する発車標」

だ。

西鉄を使っている人、西鉄経験者、福岡県民。あらゆる人がこの感触を経験した事があるだろう。

自分の場合はNHK・鉄オタ選手権にてネタでこの話が登場したので

「行ったら絶対撮影して帰る」

と決めたが、この発車標。驚くくらい、というか笑うくらいに回転している。

デジタルでもパタパタの技術を残したかったのだろうか、くらいに当初は考えて眺めていたが、途中からはそんな話がどうでも良くなるくらいに発車標の回転数に笑うようになってしまった。

是非とも西鉄に乗車の折には動画や回転の瞬間を写真撮影で楽しんでほしいと思う。

権利初行使

大橋から普通電車に乗車し、その先の「井尻」という駅で下車した。下車の際に

「途中下車したいのですが」

と有人改札で申請。

なんとか駅に駅員がいて良かった、という安堵と同時に、この制度が本当に存在していたという安心感で一杯だった。

「はい、また乗る時にはこの改札通ってくださいね」

との声で、改札を出る。

「ホンマにあったんやな…」

という気分でなんとか安心だった。

電車乗車中もこの「西鉄電車・途中下車制度」について調べていたが実際に使った鉄道ファンや旅人は多いようで中には企画乗車券である「旅名人の九州きっぷ」にもこの途中下車の証明がなされていた。

心置きなくできるという気持ちが固まった自分はコレで無限的に切符の乗車区間内まで撮影した運品表を眺めながらの旅をスタート。段階的にではあるが、旅への気持ちが本格的に定まった。

けんりであそぼ

思想が強そうなタイトルですね。さて。途中下車が可能というとんでもないサービスを知ってしまった自分の心は、最高潮にというか崩れそうで古びた橋を通過した気分になっていた。なんとか渡り切った気分である。

という事で、急行電車の車中で調査していた撮影ポイントへ向かう。井尻駅は急行電車も停車しない駅だが、今回は途中下車の回数を積む事。また、この周辺に撮影地があるという事で下車する事にした。

駅から徒歩で15分ほどはかかっただろうか。そんな場所で撮影を開始した。背後に映っている高架は山陽新幹線の高架だ。

まず最初の車両として、西鉄のアイスグリーン電車の主役格である電車の5000形電車がやって来た。片側3枚の扉。そして西鉄主流の赤帯が順光線によく映えている。

車両としては2000年以降に座席幅の拡幅工事を実施し、車両の通勤化を推し進めていくキッカケとなった電車である。静止形インバーターの採用など、車両技術の発展にも大きく寄与した。

再び、5000形。やはり西鉄の最大勢力の電車なだけの事はある。種別・行先は「普通・筑紫」行きだ。

先ほどの5000形は急行だったが、5000形は最大勢力であるが故にどのような運用でも均一に使用されているようだ。

そして、車両の標識灯はこの車両の場合上部に備わっているようだ。普通・筑紫と表示されている方向幕の左右にある小さな電球が消灯しているのがお分かりいただけるだろうか。(先ほどの花畑行き急行は点灯して走行)

アイスグリーンの電車ではなく、銀色の電車がやってきた。先ほど、天神のターミナルに停車していた9000形である。

こうして撮影した戦果の写真を眺めてみると、前パンではない方のフェイスは余計に京阪3000系のように形容されてしまう。ライトが点灯すると余計なのだろうか。

西鉄9000形の場合は標識灯が上部にあり、そして顔も丸と角の中間地点なので「若干」似ている状態で静止しているように感じ取れる。幌は抜きにして、あとはスカートの形状が京阪っぽさを引き出している気がしなくもない。

西鉄9000形は、車両としてのデザインに「縦ラインを取り入れて次世代性」を引き出しているのだという。しかし何かそれが余計に京阪っぽいのですが…

また、車内のデザインを白基調にして落ち着きのある清潔感の感じられる見通しの良い内装にしたのも特徴的だ。この車両に旅の最中、乗車したが非常に快適というか綺麗な電車だったのを感想として抱いている。

車体には銀地のイメージから感じるように耐食性の高いステンレス鋼を使用しているのだという。また、車両としての近代化に省メンテナンス化・省エネ化を図ったのが特徴だ。未来を背負う西鉄の看板電車である。

5000形?顔は同じだけど…

しかし、よくよく拡大して車番に接近すると千の桁が「6」から始まっている事がわかるだろうか。

そう。この電車は6000形なのである。また、先ほど天神の駅で乗車した電車と共演したアイスグリーンの君も、この電車だったのだ。天神での写真を見返して頂きたい。その際、大牟田側に小窓のない電車が連結されていたのがお分かりだろうか。小窓のない彼こそ、6000形なのである。

この6000形の特徴として、西鉄初の4枚扉を導入した事が挙げられる。また、連結器に密着式連結器を導入したのが5000形との差異だ。他にも、車椅子スペースの導入やマイコン空調装置、車内⇄運転台との双方向で通話可能な非常通報装置の設置…など、西鉄では意欲的な電車となった。

西鉄では、後述していく6050形と並んで6000形列として5000形と共に「アイスグリーン」の2大勢力となっている。

再び、違う電車がやって来た。自分が図鑑で知っているのはギリこの範囲までであり、それ以前は完全に8000や2000…と渋い車両たちが脳の中で未だに華を競っている様相だ。

この車両は、3000形という。西鉄の新たな特急・急行用車両だ。しかしそうは言ってもその「運用」がメインなだけであって、実際は写真のように「普通」列車の仕事も担当している。

車両としては西鉄初の意欲的な電車…のようで、西鉄の電車としてはじめてステンレスの車体で製造された電車だ。また、車体の製造時には日本初の技術となるが「車体構体組立の際にレーザー溶接技術を初採用」しているらしく、この技術を評価されて鉄道友の会から「ローレル賞」を受賞した。

車両の客室設備としては、先述のように主体的に急行・特急用に使用する電車の為。扉は3枚扉とし内装をクロスシート主体に設計。そして、車端部にロングシートを設置する謂わゆる・セミクロスシート配置を実施している。調べていてなんとなく感じたが、この車両はもしかすると何か8000形の後継的な含みもあるのかもしれない。

しかし、公式の車両紹介には700形の置換えを目的にこの車両を開発製造したとの記述もあり、何となく気持ちが乗らない。

3000形は観光列車の水都・旅都にも採用されている車両だ。次回の遠征で機会があれば撮影したい車両である。

3000形は急行・特急向けの電車…としての紹介が公式から成されているものの、こうして2両編成の増結編成も存在している。

この日はそんな2両編成の車両を3本組み合わせた6両編成の急行列車を撮影する事が出来た。シャッターのタイミングが合えば、パンタグラフが収まりよく纏まった筈である。なんとも悔やみが残った。

しかし、優等用車両とはいえこのように小回りが効く設計の短編成もあるのかと今更になり驚く。

どうやら公式の車両紹介を垣間見ると、鉄道友の会「ローレル賞」を受賞したキッカケにはこうした短編成でのオペレーションを効かせた運用面も評価されていたようである。

もう1本、5000形の普通列車が通過した。写真がどうも締まらない位置にギリギリ…である。

踏切警報機の音はすれど、矢印の方向はわからないので被りが予想できない。編成交わしなどをしていると、結局こうしてフレームをこじ開けるような記録になりがちだ。…自分の腕もあるけれど。

9000形の急行が通過した。この車両の行先表示LEDは何かと弱いようで、高速通過を想定して合わせた500以上のシャッター速度も粉砕してしまう結果に終わる。緑色だけが「急行」を示す証だ。

ここで思い出を明かしておく事にすると、自分自身の話としてだが高校生の時に西鉄9000形の車両製造の様子…と言っても落成が完了してあとは通電を待つのみというのを川崎の兵庫工場で見た事があった。

あの時は父を失った忌引の時だったか、少し記憶が混濁して覚えていないが高校生の時に西鉄の新型電車として川崎重工兵庫工場の通電ピット内にいる9000形を撮影した思い出が確かに残っている。現在の川崎重工兵庫工場は撮影禁止だが、当時は撮影が可能だった折の大らかな時代の話。もう5年以上前なのか…と思うと少し気分が遠ざかる感覚になった。

そして、当時は「西鉄の新型」だった9000形がこうして走行している姿を撮影できている事に今。自分は特別な思いを感じている。この編成写真は何気なくも運命的だった。

撮影地を何も用事がない時は1時間滞在で済ませる…のが自分の決めオチなので、今回も1時間で引き上げた。

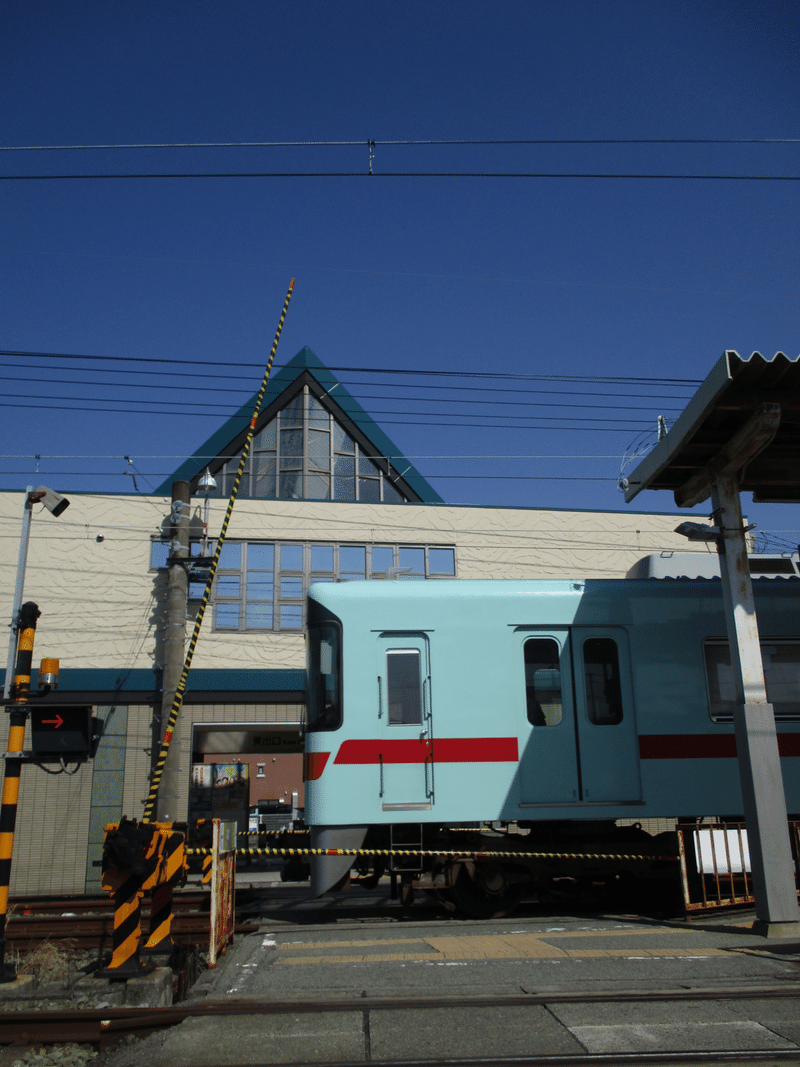

引き上げた瞬間に踏切警報機が鳴ったので待機していると、遠方からアイスグリーンの車体が見えたので流してみる事にした。6000形列の電車だった。

青い空にアイスグリーンの車体が見事に映えている。その後は井尻駅に向かって再び住宅街を闊歩し、暑さに耐え切れずイオン系スーパーでガリガリ君とプロ野球チップスを買うなど。こういう時もコレクション乞食を忘れない自分は我ながら素晴らしいと思う。

雑餉隈を初見で読めた人と俺は飯が食いたい

井尻駅付近での撮影が終了した。最初の途中下車の用事を終了させ、有人改札を突破する。

「電車乗るのでお願いします」

と駅員に告げてホームへ。

「はーい。」

駅員も慣れた手付きだ。九州の若者達はこうして遊びや交通の娯楽があるのだと思うと何か楽しそうに感じる。

さぁ、電車で次の駅に行こう。そろそろ腹が減った。時間は12時を回っている。

幾つかマップを回してみたが、店がありそうな駅がない。しかし、西鉄初見人間にとってはどの駅に降りれば食事が可能なのか分からない。とにかく電車に。

電車は改札に入ってそんなに待ち時間なく入ってきた気がする。車両は6050形だった。

撮影地で見かけた6000形電車と何が違うのか。調べてみると、車両の制御装置や足回り関係がVVVFインバーター装置に換装されていたり、誘導電動機を採用…と従来車両よりもアップデートした車両となっていた。しかし、この小さな差異が大きな変化を生み出しているようで西鉄には大きな影響を与えているらしい。以後の標準設計となったのだ。

この電車にそのまま乗車して、先を目指していく。大手私鉄とはいえ、東京や大阪から離れた都市で乗車する4枚扉の電車とは少し違和感を感じるというか通気性を感じてしまう。そのまま、春というか夏の新緑の日差しが車内に差し込んでくる。

そのまま乗車して、ある駅が近づいて来たのを思い出して下車する。雑餉隈駅だ。

この駅が最近上下線高架化されたというニュース(もう1年以上前かも)を思い出し、下車する事にした。この雑餉隈駅はJRでも国鉄時代に使われていた駅名だった。現在の南福岡駅であり、駅には改称前から壮大な鉄道の留置線や入換設備が整った博多付近の一台拠点となっている。

「そういやこの雑餉隈周辺は昔の映像資料で南福岡付近と見かけたな、南福岡には飲食の店も少なくは無かったから降りてみよう」

とJRでの経験と同じくして下車してみた。

ちなみにその映像資料は中学生の時に見たSL資料館である。NHKのかなり古い深夜の不気味そうな番組…だがまたいつかの折に話そう。

そして、この駅に到着した。今はまだ、この「雑餉隈」という難読にして難解な仰々しい漢字の正体は明かさずに話を継続していく。

上下高架線になった雑餉隈駅。JRの南福岡とは異なり、近代化した駅となった。両側を見渡せるガタイの素晴らしい高架橋の駅舎となり、咄嗟の通過案内が出てもズーム撮影でこのように綺麗な写真が撮影できた。

こちらは昼食後の写真になるが、雑餉隈駅の反対側。

駅の天神側はカーブを描いており、コレを大牟田側から撮影すると非常に映える写真が撮影出来たのだが大牟田側からそのまま天神方面を見渡すと坂を昇ってくるだけの構図になる。

コレは対向側に行かないと難しいな、と写真を見ながらにして今思ってしまうが、両線を高架にして撮影の幅は鉄オタ的に拡がったのではないだろうか。

この高架化工事によって、踏切がなくなった運転の恩恵と共に鉄オタ的な見栄えの良さもくっついてきた。

この高架の雰囲気、京成で寝ぼけ眼に見た気もするし阪神の何処かの駅にあったような。いや、高架の駅といえば阪神なのだが。

先ほどから何回も記述しているように、この駅は「地平だった駅を高架に切り替えた」高架化工事を施行した駅なのである。

その名残で、駅の通路がやたら遠く仮駅状態になっているのか通路が未だ整備されていないのか非常に長い道を歩いた。駆け込み乗車の乗客が居ようものなら間接的に殺せる距離である。この距離を肺活量で走らせれば、もう二度としないと誓えるのではないだろうか。

とそんな事を思っていると。地平仮ホーム?っだった時期に設置されていたであろう駅名標を発見した。この駅名標に、この難読駅名の正体が記されている。

この「雑餉隈」という駅名は「ざっしょのくま」という読み方をするのだ。

如何にも福岡県民、いや九州地方の人でも読めるかどうか分からないがルビなしで読むのは絶対に初見で至難のワザに違いない。

乗車していた際も車掌は普通に

「雑餉隈、ざっしょのくま、です」

と車内放送を読みあげているが降りて駅名標を確認、卒倒間違いなしだろう。

この駅にも当然駅員の配置はされていて、地上時代と変わらないように感じた。

「途中下車、お願いします」

「はいどうも」

2回目だが、精神の余裕はバッチリ。早くも染まり始めて来たぞ。

当初は「豚骨ラーメン」でも探すか…と考えたが、あまりにもJR寄りになってしまうのを懸念して結局駅付近で探した。

とすると、駅付近に「メニューのないお店」を発見した。このお店は曜日限定でランチを提供し、そのメニューはテーブルに着陸するまでわからないのだという。

「ホンマに大丈夫なんか?」

の気持ちで入店を試みたが、店内には男女比が3:7で明らか女性率高め。自分には何か場違いかも…と思ったが、こうして見つけたのは何かの縁だろう。

…と出て来たのはランチであり、ココナッツカレーと野菜サラダ。そしてピクルスにキムチ、ピリ辛ソースのかかった白味魚のフライだった。。この白味魚のフライの正体は分からなかった。結局何だったのだろう。

店内の座席はとにかく少なく、着座数が狭かったのだけは印象的だ。女性のホールとキッチン兼任スタッフが一生懸命に昼時を回していた。

そんな中、店内ではBSのテレビ放送でいすみ鉄道の旅路が放送している。

「自分が鉄道で旅して、後で形にするってんのにこうして人の旅路見てるんか俺は…」

と何かを思ってしまいずっと冷や水を啜る。

その際、いすみ鉄道沿線のスゴい人!としてクレヨン画家の柴崎さんが出て来た瞬間は水を吹くかと思ったが(驚きで)何とか堪えた。

NHKだったので、いすみ鉄道の旅路が終了すると週末シネマの恋愛モノに切り替わった。店内に穏やかな時間が流れる。

自分はそのままテレビを見ながらランチを食して店を出た。ランチについて知りたかったが、忙しそうな店に聞いている時間もなく今回はお預けだった。

退店時に店の看板を見てみたが、どうやらナイト営業のディナーでも「メニューのない」食事の提供をしているらしい。「シェフのおまかせ」料理店だったようだ。

おっとり行こうぜ

昼食の「シェフ特製ランチ」を食して旅を再開していく。天神方面には返さず、そのまま花畑方面に向かって行く事にした。ちなみにランチ、あの分量で700円だ。アジアンなカレーまで食せて安すぎる。

やって来たのは西鉄のワンマン対応電車7000形列。自分の中で、西鉄電車では最も大好きな電車だ。あああ会えて良かったですよ君い!

しかしこんな場所で初見の出会いとは運が良いのだろうか…。

車両の形式は後に調べて「7111」だったので7000形電車と判明した。撮影地で自分を出迎えてくれた5000形・6000形列の電車たちと異なるのは角張った左右対称の前面ガラスを採用している事にある。

そして、4枚扉と広々した空間を誘う室内なのに対してゆとりを感じる車内だ。座席の幅が450ミリと従来車よりも向上したらしい。そして、座席にはスタンションポールが境界設置されており定員着席を促すような設計にされている。この設計も7000形列が初採用だ。

記事を書く上で調べていると、台車には6050形にて一部車両で試験採用していたボルスタレス台車を本格採用し、以降の西鉄電車の標準設計台車になっていったそうだ。

連結器には6000形列との異形式併結運用も実現可能なように密自連の連結器を採用している。この連結器を採用する事で、車両の運用幅を拡大する事に成功したのだそうだ。

電車を筑紫駅で下車する。西鉄の車庫機能を保持した運輸規模状の要となる駅だ。

車両をこうして眺めていると、車両の妙味というか角張った姿の魅力を存分に感じる事が出来る。西鉄電車といえばアイスグリーンの左右非対称なクラシックのライトケース…とつい連想が浮かんでしまいがちかもしれないが、自分はやはりこの7000形列を非常に推したい。

角張った中にも丸型のライトが点灯し、顔のアクセントを添えているのが特徴ではないかとも思っている。

そして、スカート(排障器)の形状も何か関西私鉄にありそうな形状をしているのが自分の中では好印象を感じたのがこの電車の初見での感想だった。

発車していく7000形の普通列車を見送っていく。奥行きの方を見ていると、車庫駅らしく信号や架線柱が細々としているのが特徴だ。

時間があれば…そして体力さえ…と思ったが、ホークスの試合の予定を入れた自分。そして体力を春の熱波で吸われた自分には腰が重く、筑紫車庫へ向かう事はなかった。

結局、途中下車の証明印だけをもらって改札を出る。気がつけば自分の切符もスタンプ台紙のように変化していて、すっかりこの制度に慣れていた。

筑紫の駅から撮影した写真、としてコチラを。撮影地で各車両を撮影した記録にもあるように、この筑紫駅は折返しの駅となっている。その為なのか、空の状態で停車している電車を何本か見かけた。

そして、この写真は駅の階段から撮影したモノ。西鉄の車両はちょうど良い場所に「Nishitetsu」のロゴを入れている。その位置が、良い具合に「筑紫」の駅名標と交錯する瞬間を捉えて収めた。

この瞬間、自分は何か水を掛けられたかのようにアイスグリーンの電車に目覚めてしまい、折返しの特急電車で寝てしまうまで何回も妙な写真を撮影していく事になる。感電、という衝撃にも近いのだろうか。

筑紫駅の階段を撮影する。

こんな場所を撮影して喜んでいるのも自分くらいかもしれないが、駆け込み乗車の撲滅看板が妙に刺さるフォントをしていたので撮影してしまった。筑紫駅の少し暗い感じとよく似合っていたなと今でも思い返してしまう。

時代は今でも想像がつかないのだが、何となく考えればこの看板が寄り添う時代というのは女子高生がセーラー服で、男子高生がラフなボタンを外した格好でブラブラ歩く格好で…と何か昭和と平成の狭間を感じられるものだ。

しかし、記事を書いて思うのは「構内禁煙」の看板だけは近代的なものになっているのが気になった。一体ここの差は何なのだろうと思うのだが、見つからないようにヒッソリ今後もこの看板が啓蒙運動をしてくれたら嬉しいなと思った。

撮影しながら降りていると、そのまま接近放送が鳴動したのでホームに下る。電車が入って来たようだ。

オマケ程度に。

実は最新鋭の9000形にも2両編成の車両が存在している。写真はそんな2両編成の車両の後ろ姿を撮影した様子だ。

新型車両といえば、シャープな外装と誰もを惹きつける時代の先端を征く風雲児のような姿が…と浮かぶ事があるかもしれないが、この9000形2両編成についてはギャップを感じたので撮影をしてしまった。

パンタグラフが前寄りになっている「前パン」状態なのは勿論の事なのだが、この車両は幌の傾きに面白さを感じた。最新の車両といえば貫通幌は格納式で隠しているイメージすらあるが、ここまで堂々とパンタグラフと共に晒して走る姿を眺めていると何か阪神1000系の増結車がそのまま走っている雰囲気すら感じてしまう。

駅構内でも「西鉄電車をご利用ください!」と書かれて堂々宣伝の精悍な電車の裏の姿か、こうもラフな姿なのかと思うと面白かった。

そのままやってきた電車に乗車し…て、先に向かう事にする。

筑紫の車庫がこの車窓ではよく見えたが、噂の「レールキッチン・チクゴ」は見える事が無かった。しかし、ドクターイエローのような姿をしている900形救援・検測電車の姿は確認する事ができ

「これがあの黄色い西鉄電車か」

と思う事だけはできた。

筑紫を出ると、一気に開けた車窓が続いていく。電車は爽快にかっ飛ばして走り抜けていった。モーターもブンブン唸っている。

途中、天神から気になっていた西鉄5000形の車内を撮影してみる。何処かのタイミングで5000形の車内を撮影しておきたいと思っていたが、撮影するなら開けている今にしようと思い速攻でカメラを起動した。

少しすると、すれ違う際の電車風というのだろうか。バタバタバタバタバタン!!と強烈な音が車内を叩きつける。

その際に撮影した写真だ。

アイスグリーン同士の離合…を無事に収められた。しかし、西鉄5000形の車内はどれだけ乗車しても愛おしさを感じるのが不思議だ。普段乗車しないフィルターの影響もあるかもしれない。

車窓は緑に覆われた区間に突入していく。風をきって。住宅街を縫って走っていく。

春の空気が、5000形を包んだ。途中、無人駅らしき駅を何駅か通過した。

「あの駅に途中下車しなくて良かったな…」

とアホらしい考えすらしていたが、車内の中では漫画を暇つぶしに読書していた。ブンブン爽快に唸るモーターが気持ち良くページを進めてくれる。

筑紫から乗車した急行電車の旅が終了した。一旦、この「宮の陣」という駅で下車をする事にした。

この駅で自分の好きな7000形列の電車たちを待機する事にする。扉を閉め、また大牟田方面に加速していった。

おっとりした走りで、先ほどの7000形連結の普通電車が到着。

先ほどまでの撮影では床下が隠れた撮影しかしていなかったが、こうして眺めるとまた格好良さが格段に増してくる。

この電車のイメージ。そして普通電車中心の生活を西鉄でしている…事を思うと、何か幼少期や少年期の運動や勉強に鈍かった自分とリンクする部分すら感じてしまうから不思議だ。

そういった所も、7000形列を愛せる要因なのかもしれない。

7000形の普通は2編成を併結した4両編成で運転されていた。近鉄では時々、こうした短編成の車両同士を併結させて本線の運用に投じている。

この車両の場合はワンマン運用が可能という経歴も相まって、近鉄では南大阪・名古屋線での1201系や6600系の準急・普通列車の装いを他所ながら思ってしまう。こうしたところでは、九州ではなく他17社と同じく大手私鉄らしさを感じてしまうので不思議だ。

そのままおっとりとした走りで大牟田へ消えていった。

そのまま、逆光線ながらも9000形を撮影するなど宮の陣でも撮影に励む。

この駅では甘木線という西鉄のワンマン支線が分岐しており、その電車が入線してくるまでの時間を撮影に投じていた。

甘木線が入線してくるまでの暇時間を撮影に充てる…その2。

撮影したのは西鉄の急行・特急用車両3000形。今度は急行運用に充当されている姿を撮影する事が出来た。

車両自体は3枚扉ではあるが、「前パンタグラフ付きの丸フェイス」というのを見てしまうとこの車両の雰囲気は何か近鉄特急に似たような車両が居たような…という感覚になる。

だが、幌の剥き出し感が非常に堪らない。そして、アクセントに描いたブラックの曲線も素晴らしい。図鑑で見た時は西鉄らしくない電車だと思って見ていたが、実際に対面してみると想像以上に西鉄電車のエースという斬新な車両に感じる。

この周辺を走る近郊形の電車に、こういったインパクトを投じる電車が存在していないと自分で感じているからだろうか。

西鉄を旅する時はゲームを攻略すると思え

NHKでかなり前にO.Aされていた鉄道番組「鉄オタ選手権」にて、西鉄電車の路線は「兄弟のように」例えられていた。

その中では、

・長男 太宰府線 太宰府天満宮へと誘う人気者

・次男 天神大牟田線 頼れる働き者

・三男 甘木線 おっとり癒し系

・四男 海沿いを走るマイペースなオーシャンボーイ

と紹介されていた。

関西の乗車未経験な自分には「なるほど」と関心しかない話だったが、実際にこの機会に対面して、様々なキャラクター像が浮かんできた。

その為、西鉄二日市では途中に

「あぁ、ここで別れたらゲームの選択肢ルートみたいだな…」

と思ったりもした。

その中で、自分が宮の陣で下車した理由がこの「甘木線」を撮影する為にある。

この甘木線には7000形列である7000形と7050形が活躍しており、7000形の角張った顔がこの番組で映り込んだ際にはこの路線を撮影しなくてはと行くか分からない前提で決心を誓ったのである。

…と、こうして宮の陣。ファーストコンタクトで撮影したのがこの写真だ。

何か撮影して感じたが、関西の人間には既視感を感じるアングルではないだろうか。そう。このアングル、近鉄天理線・橿原線の平端駅のように見えるのである。お互いの距離は置いておいて。

甘木線のホームに移動してみる。

先ほどの近鉄平端のようなアングル築堤で撮影できる角度とは対称的に、ホームと駅の角度が非常に近いと思う。そして、通路がすごく唆る。(何に対してなんだ)通路から見かける電車の絵は非常に見ていて情緒を誘う構図になり、電車の車齢とも良い組み合わせになっていた。

逆に、甘木線のホームから天神・大牟田線の列車を撮影してみる。

コチラはコチラで街の中に電車が消えていく跨線橋から撮影したような写真が撮影できた。この写真を改札内から撮影したと思えば、お得なようで何か少し背徳感のようなモノも感じてしまう。

セブンイレブンの看板。そして「宮の陣駐車場」と記された看板の主張が街の誘いを示している。車の交通量も非常に自分の中で気に入っており、写真としては撮れ高のあるモノに仕上がったのではないだろうか。

そして、写真を見返し思う事もある。関西に居る時、西鉄の6050形(6000形だった?)の鉄道コレクションが販売された。

その際にも「どうせN化目当てなんだろうな」と需要をスルーしていたが、よく考えてみると

「こうした都会的なジオラマの作成に活用できる車両だな」

と思ってしまった。ある意味で、大手私鉄の編成に余裕のある電車をプラスチック模型にしてしまう需要はあるのかもしれないとこの写真で思ったのである。

西鉄三男の甘木線の電車といよいよ対面だ。この電車は7000形であり、先ほど2編成を組ませて4連の運用に就いていた電車と同じ形式だ。

普通を表示している種別幕部分には「ワンマン」の表示がされている。こうした部分も7000形が好きな証拠だ。「普通」と正統派に表示するのではなく、敢えて「ワンマン」で走るその意気が格好良い。

そして、2両編成のラフで四角いその姿はやはり関西で鉄道コレクションのオープン売りを見ていた時期から「実車も相当良い車両だろう」と思った見込みの通りの良さの電車だった。

築堤を駆け上がり、カーブしたホームに入る姿を順光線で撮影。格好良い写真が撮影できた。

天神・大牟田線のホームは普通の直線ホームになっているのだが甘木線のホームは曲線のホームになっており、小さい子どもや高齢の乗客には非常に危険なホームなのだ。

しかし、この警告表示すら何か文字に魅了された人間には「絵になる」モノを感じて撮影してしまう。「足もと」と未だに書いて警告をするホームを個人的な感想だが見た経験があまりない。

この先、甘木線にはもっと狭き駅があるそうだがまだこの駅は序の口のようだ。

そして、甘木線の特徴として車体にこのような掲示がされているのが特徴になっている。

窓越しに「ワンマン運転を実施中しています」との表示を観測できるのが、甘木線用のワンマン電車の魅力であり、写真に映り込んでいる「ワンマン」方向幕以外の特徴でもある。

そして、自分にとって意外だったのだがこの甘木線の電車はそのまま宮の陣から終点の大牟田まで車掌を乗せる事なくワンマンで大牟田まで走行してしまうようである。自分はその様子もきになったので、敢えてこの先は甘木線の電車に乗車して先に向かった。

そのまま、西鉄発展の大規模な駅である「西鉄久留米」まで乗車した。

JR側の久留米は何度も下車経験があるのだが、西鉄側の久留米は初下車である。そしてやたらとデカい。こんなに規模のある巨大な駅だとは思わず、下車してからは圧倒されてしまっている自分がいた。2両のワンマン電車から下車すると余計に感じてしまうのかもしれない。

そして、またここでもなにを思ったのか「バリ回転している発車標」との組合わせで電車を見送った。高架の規模が大きな駅に2両の電車はやはり寂しさの方が勝ってしまう気がした。

西鉄久留米を出入りする電車を撮影した。6000形の天神行き普通である。

甘木からのワンマン運用が宮の陣から合流しても、天神からの普通電車はそのまま走っているようでそこまでダイヤに左右されている感覚はないように思った。

先ほどの7000形を撮影してから見ると何か大きく見えてしまう。

余談だがこの形式は7000形との異形式併結が可能との話…になっているものの、自分が西鉄を離れた翌日に滅多にしないこの形式と7000形との異形式併結運転が実際に執行された模様で沿線は騒ぎになったらしい。

「あんた撮りに行ったか?」

といきなり連絡を翌日、九州の別の地で受けた際は流石に衝撃的でしかなかった。

久留米で西鉄電車を撮影…

JRと違ってカラフルな特急に貨物列車も来ないが、ココには大手私鉄ならではの味わいが詰まっている。

高架駅・待避線付き・横に商業施設・バスロータリーがある…と様々な条件を思いながらこの写真を撮影しながら、関西人としての既視感を探っていると、京阪の守口市に辿り着いた。いや、東海にも範囲を拡げるなら近鉄四日市かもしれない。

こうした既視感や感覚には大手私鉄の味を少しずつ混ぜている西鉄は、撮影していると妙な感覚に辿り着く。

しかし思うが、横にある「リベール」の看板の帯が西鉄電車の赤帯と色違いになっている面白さ。撮影していてその瞬間から感じていた。

5000形ならではのアングルで待避中の様子を撮影する。

こうした曲線で連続の田の字窓が輝くのもまた西鉄最大勢力、5000形の美でありフィルターがけをして撮影して誘う美しさではないかと思う。

何気ない1枚だったが、撮影して手応えを感じた記録だった。

西鉄久留米を急行電車で発つ事にする。

先述のように西鉄3000形はクロスシート車両として導入された為、車両の通路直上にLCDが導入されている。

関西では221系で、クロスシートに座りながら進行方向に対し眺める案内表示器があった…のを思い出すが、めっきりそんな電車は少なくなってしまったように思う。最近の電車はLCDを導入してもドアの真上の傾向が多く、座席に着座して進行方向から眺める事が出来る事というのがかなりレアケースのように感じた。

そんな中で、西鉄3000形のLCD。車両の登場した2010年代の空気感と車両番号のフォントから漂う会社らしさなどこの空間の中に個性がギッシリと凝縮されているように思う。「ボゴッ」と埋まった感じもまたステキだ。

ギャップしかない話

久留米の先に乗車し、下車したのは西鉄の運行上の要でもある大善寺という駅だった。行先表示でも撮影中、乗車中何回か見かけたので下車してその姿を確認しておきたいと思ったのである。

大善寺駅の構内踏切から撮影した記録がこの写真だ。

駅の空間的には久留米と全く異なり、列車運行の要であってもこの駅で列車の折り返し運転を行っている事実が不思議に感じるくらいの落差を感じた。2つの島式ホームに対して、待避線を2つ持っている駅。そして、この待避線と本線を使用して大牟田に向けダイヤを裁いていく…という結構静かな駅だった。

高架駅と地平の静かな駅がこうして間隔も近く並んでいる点に関しては、この路線はやはり近鉄名古屋線に近い空気感を感じてしまう。

余談ではあったのだが久留米駅は下車した際にバスの往来、そして下車した際の駅舎の大きさにその陣容…と何処か東海地区に縁がある自分には近鉄四日市を感じて仕方がなかった。

大善寺にて、西鉄電車と西鉄バスが並ぶ様子を撮影した。最早どちらがその看板を担っているか分からないブランド同士の写真…だが、大善寺の駅の距離感が道路と近い為こんな写真も楽々に撮影できる。バスもそれなりに高頻度で走っており、撮影には困らなかった。

大善寺の駅をもう少し細かく眺めてみよう。

大牟田に向かう甘木線の直通電車である。この周辺ののんびりした空気感に甘木線からの直通電車は非常に似合っており、NHKで「おっとりキャラ」と7000形が形容されるその理由もなんとなく分かるような気がした。

ワンマン運転なので、車掌は乗務しない。そういった点でも編成の見通しがスッキリ効いた写真が撮影できる…のは勿論、2両の電車がゆったり地平ホームに停車して休息する姿は名古屋線の姿を感じさせてくれる。撮影した戦績を見返し思うが、白塚駅などでも同じような構図で撮影できるのではないだろうか。

大善寺の駅を引いて眺める。完全にこうして見てみると、名古屋線の何処かでこんな駅を見たような記憶が…とオーバーするような感覚にさせられてしまう。

普通電車を下車し、久留米・天神方面に向けての優等列車を待つ乗客の姿も都市間私鉄らしく写真のアクセントになっている。

構内踏切を渡ってこの環境…なので、やはり通じてしまう気持ちは拭えない。早速だが比較の写真が撮りたくなった。

更に目線を電車から遠ざけて大善寺の駅を眺める。

この駅には駅員が配置されているものの、何かそこまで騒がしかったり賑やかだったりと大手私鉄の喧騒は存在していない。むしろ、地方私鉄の中心駅としての賑やかな感覚がそのまま取り残され列車を彩っている…ような気がする。

この改札付近に待合室もあったが、地元の高齢者が何人か出入りしたりするのみで本当に静かな環境だった。

自分は撮影もしつつこの駅で運賃表を

眺めたり時刻表に触れたりして、天神から距離を思ったり運行の形態について考えたりと様々に思念していた。

思えばもう少し撮影したり記録したりすれば良かったかもしれない。ここで本格的にPayPayドームでのビジター戦が気になり始める。

「天神から先は遠いですよぉ」

と案内の女性の声が脳でハウリングし、自分を刺激した。

大善寺の駅は、東口と西口(そうだったか)が存在している。自分が下車したのは「東口」の方で、バスが出入りしたりする事はない静かな改札だった。

しかし、東口と西口では駅舎の空気感が違ったりと様々な差異があったようで、今となっては東から降りて逆から入れば良かったのだろうかという気持ちにもさせられる。

そんな中、構内踏切の警報音が鳴ったので構えてみる事に。5000形が通って行った。9000形が通過するギャップあるシーンも撮影してみたかったが、次回に回すか。

訪問日は平日だったので、小学校の下校時間と被っていた。もうそんな時間だったか。

ランドセルを背負った少年たちが、甘木線直通電車の前を歩いてゆく。図書館や書店でよく見聞する昭和の写真集では、人の息吹が灯った写真を垣間見ている…というか濃いものを感じるが、この写真が大善寺で自分の手で残せた時は鉄道と人の、ノスタルジックな昭和の写真に1歩近づいたという手応えを感じ嬉しくなった。

旅先でしか最近はカメラを動かさなくなってしまったが、またこうした生活や人の空気を感じる写真を残せたら嬉しいと思ってしまう。

甘木線からの直通電車が入線してきた。7000形だ。7050形もこの形式には存在しいているというが、結局自分の撮影した7000形の写真には7000形しか映っていなかった。

編成で見てみると小柄でゆったりしたキャラクターだなと思う。急行・特急の瞬足ぶりにも負けず、我が物顔で自分の仕事を全うしているその姿は正に「マイペースなおっとり」電車なのだろう。

大善寺東口の駅舎と構内踏切の様子を、先ほどの7000形と同じく撮影してみる事にした。

青々と広がる空がアイスグリーンを輝かせているのは勿論、7000形の小柄な車体がノスタルジックな駅舎によく似合っている。おっとりとした走りで待避線に向かい、急行電車に道を譲る為の休息に入った。

このタイミングで柳川まで行く事を決め、更に先へと進む。7000形の走りを体感したい気持ちもあったのだが、普通電車で時間を浪費するにもいかず先は急行電車に託した。

アイスグリーン同士が並ぶ。

結局、ビジター観戦をしに行く…とはいえかなり西鉄で遊んだ気持ちが残ってしまう。振り返ってみると、要所要所で下車して見るべき場所は見ているし次回はもっとこの途中下車制度で遊んでも良いのかなという気持ちになっていた。

そろそろ「ヤバいかなぁ…」という気持ちにはなっていたが、ピンポンダッシュ感覚で柳川にい行くのを自分はこの時決意していた。

生かすところは次回に活かして

柳川の駅に到着した。この駅の周辺は「福岡水の都」と語られている西鉄沿線の観光地だ。

個人的には都市圏の駅という感覚より、観光地の駅に下車した感覚が近かった。改札を出ると藤棚が出迎えてくれる。美しくついこの部分だけ駅舎を見る時間が無くても撮影してしまった。

本当に柳川滞在はピンポンダッシュに近く、全然駅舎を眺めていないし改札外に居た時間も短いモノだった。もう少し、次回は途中下車で遊ぼうと決意して行先をPayPayドームへ折返したのである。

柳川の駅を跨線橋から眺める。観光地な出迎えの駅…とはいえ、駅の周辺は住宅街や生活集落のようなモノが多かった。逆に住宅街と生活圏が共存していると考えても良いかもしれない。

そして、柳川駅は工事の真っ最中だった。ホームの拡幅か安全対策か分からなく終わったが、駅の周辺はバタバタと足場や現場の工事された足場のようなモノがあり非常に賑わっていた。次回の変貌が楽しみである。

柳川を折返す時間がやってきた。

急行の時間がそろそろ終了し、ここから特急の時間になっていく。急行が混ざっている時間も…という感じはあるが、殆どの優等列車は特急に交代しているイメージを感じた。

個人的にココで思うのは西鉄の特急というのは大手私鉄で考える快速急行のような立ち位置にあるのかと思っており、停車駅やその運行時間などが自分に大きく引っ掛かっている。

甘木線直通に挟まれた天神ゆき特急で、そのままPayPayドームに行こう。Twitterなどでは選手の福岡入りの情報やPayPayでの練習などの様子が流れており早速だが観戦の気合が高まる。

この時、ソフトバンク側が「ちいかわホークス」なるイベントを構えている事を知る。

「負けてたまるかっ…!」

という妙な闘志が芽生えたのは秘密だ。

カメラでは撮影していなかった、西鉄の特急電車。

主に3000形が充当されているのだろうか。8000形亡き西鉄のイメージが想像付かなかったが、この車両がクロスと知っただけで何か大きな安心感すらある。

柳川からは大勢の乗客が乗車し、座席は殆どが埋まった。自分は通路側に座り、巨大な荷物を預けて睡眠時間の不足分を全て特急に捧げて天神まで爆睡。起きたら薬院付近で多くの立ち客だらけになっており、西鉄の大手具合と福岡での存在や要として働く重要性の高さを改めて突きつけられた。

天神に到着する。

特急は折り返して急行になるようで、特急表示を撮影しよう…と回り込んだものの撮影ができなかった。

撮影して思ったが、平日夕方なので非常に多くの乗客が吐き出されている。そして中にはホークスユニの乗客もおり、皆一同に目指す先は同じといった雰囲気だった。

今回の西鉄遠征、振り返って思うのは途中下車制度の活かし方だった。この制度を活かせば、自分の好きなように自分「らしい」電車の道が彩れる、そんな鉄道だったと思った。所用などがない限りは今後、西鉄に乗車する際は420円以上の切符でそのまま改札に入って下車を何回も繰り返してみようと思った。JRの青春18で下車印を集めている人には同じ感覚を味わえて楽しいかもしれない。

野球だ!!!!!

20,000字突破という異常な記事ですが、最後までご覧くださった方々に感謝。

天神からはそのまま地下鉄に乗車し、唐人町で下車した。ここから先PayPayドーム観戦についてはこのアカウントの「寒天白球血風録」をご覧いただければと思いまして。

地下鉄待ちの列に並ぶのも面倒…と思った矢先、こんな行先を見つけた。最近、福岡市営地下鉄に高頻度で乗車している自分でもあまり見た事のない「筑前深江」ゆき。この行き先は野球臨の関係で出ているのだろうか?その点が気になった。この部分は野球連載に掲載しなかったのでこちらで。

野球連載、「寒天白球血風録」では掲載していなかった話の追加。

PayPayドームではスイーツ半額イベントなどがあったにも関わらず自分が食したのはこの1つのみ。キャラメルポップコーンをカリカリ…。ま、ふうさんが可愛いからOK。あまりにも西鉄に使った時間が長すぎた事、そしてPayPayへの事前勉強がなかった事など様々にあった。

またドームを楽しむのはホークス対他チームで訪問した時にしようか…とまで思い始めた。

「PayPayの球場メシは美味いぞ!!!」

という言葉や

「ソフトバンクの本拠地めっちゃ楽しいわ」

という発言の殆どは自分の場合、応援に費やして消えてしまい何か勿体無いものすら感じた。京セラ大阪感覚でこの本拠地に向かうと確実に失敗する、とだけは皆さんに。

そしてチームの話では宮城の無失点投球や柳田との手に汗握る決戦、紅林のスーパー遊撃守備…と多くを数えていたが自分の場合はこの他に思い返すと翌日のホームランや切れない打撃の導火線になったと思われる

・中川圭太特大スライスファウル

そして、オリックスでこの時魔法がかかったかのようにチームを上位下位で支えた

・茶野の猛打攻撃

もあり、また内野で今はチームを支える

・頓宮の均衡を破った長打

もこの試合は見応えだった。

チームは負けたのでほーくすきんぺんは複雑な暗雲になっていたが、こちらが首位の独走に走り出したキッカケの試合をこの目で見れたのは非常に大きかった。現在の状況からはどう這い上がってくるのだろう…

最後に

長い記事でしたが、皆さまありがとうございました。ホンマに感謝でしかないです。

と同時に。初っ端にも記しましたが、20回もこの連載を飽きずに書けたのは何か特別な気持ちがあってこそのなのかなぁと思ったり思わなかったり。これからも皆さんに制服旅の一部や自分の気持ちを発信できる場にしたいなぁと思ったりしていたりしとります。

自分は何度かダンス公演やギャラリーの個展に行くのですがダンサーやコンテンポラリーアートの方に出会うたびに

「何かやってるの?」「モノづくりしてるの?」

と言われて答えられないのが歯痒く、その原動力がある意味で支えになったのかもしれないです。

この連載を続けていく事によって

「連載をnoteでやってるんです」

と言える指針が出来、また働き先や不意に見せた先では

「本格的やねぇ」

と言われたりも。

皆さんにこれからも読んでもらえたらな〜と思ったり、暇な時間を埋めるツールになれば幸いです。

毎回10回目の記事でこんな振り返るわけではないですが、またキリ良くなったらしようかなと。

最後になりましたが、記事のカウントで「ACT」と使っているのは記事の作成主・かんてんが極度のアニメ・(漫画)頭文字D(いにしゃるでぃ)のファンだからです。

…どうでも良いですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?