経済原論概説 番外編 置塩経済学における利潤率低下論+20世紀前後の欧米経済

はじめに

利潤率低下論とは、イギリスで発展した古典派の経済学、とりわけデイビット・リカードウ及びジョン・シュチュワート・ミルという人物の経済理論を支える支柱となっている。リカードウによって提唱された利潤率低下論は、「人口(生物個体数)の増加率は食糧の増加率を上回る」というトマス・ロバート・マルサスが『人口論』で展開した考えに強い影響を受けたミルによって継承された。

置塩経済学とは、置塩信雄というマルクス経済学の研究者として名高い日本の経済学者の名前に由来する。彼の理論の中でも、利潤率低下論の「利潤率は0になるまで低下を続ける」という部分に対する反駁は、古典派経済学の論考並びに新たな経済学の体系樹立において非常に重要なものである。今回は利潤率低下論の理論背景と置塩による論理展開を解説する。さらに、置塩経済学の中で重要なポイントとなる産業構造の高度化と景気循環について、73年恐慌から暗黒の木曜日の到来までの欧米経済史の概略を掲載している。

なおこの記事は当方制作のマガジン『経済原論概説』の知識を前提としている。無料で公開しているので、ぜひともお読み頂きたい。

利潤率低下論の理論背景

前提として、土地の生産力は耕作を続けることによって低下するという考え(土地収穫逓減法則)を根底としており、技術力が向上しても増大する人口を養うだけの農業生産を実現するのは困難であると考えられていた。資本家の利潤は総売上から生産費と賃金を差し引いたものであると考える。そして、労働者の賃金は穀物の値段に左右される。なぜならば、生活に必要な賃金を支払うことができなければ、労働者は働こうとしないからだ。これは、経済原論の「必要労働」を想起するとよりわかりやすいだろう。第一次産業革命当時のイギリスにおいて、この前提は妥当なものであろう。

リカードウの差額地代説

リカードウは地代を(俗っぽい言い回しをすると)「良い土地の利用料」であると解釈した。彼は土地を「優等地(肥えた土地、作物が良く実る)」と「劣等地(やせた土地、生産性が低い)」に分けて考えた。優等地を耕す農民は、同じ労働で劣等地を耕す農民よりも多くの作物を生産することができる。リカードウにとって地代とは、農民が生産した生産物から、同じ労働で最も生産性の低い劣等地で生産した場合に収穫される農作物を差し引いたもの(すなわち差額)であった。最もやせた土地で生産される農作物を超えた作物は、労働ではなくて土地によってもたらされたと考えられ、土地の貸し手である地主がその農作に所有権を有すると考えた。しかし、(土地収穫逓減法則によって)人口の増加は食糧生産よりも速く、従って優等地は経済の発展・人口の増加と共に減少していく。すると劣等地が増加し、地代が減少していく。すると、地主は利潤を上げることが困難になっていく。

リカードウの利潤率低下論

穀物(食糧)の生産量が増加した人口に対して減少していけば、当然穀物価格は高騰する。穀物の価格が上がれば労働者の生活費は上昇し、支払わなければならない賃金が上昇するからだ。労働賃金は必然的に高くなる。労働賃金が高騰を続ければ、工業生産も利潤率が低下すると考えた。リカードウはそれを外国貿易によって解決しようと考えた(関連記事)。

ミルの利潤率低下論

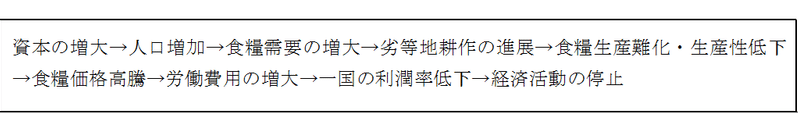

生産活動には労働者が必要であるが、人口増加は生産性の上昇が人口の増加ペースを上回っていない限り資本家の利潤を逼迫し、経済はやがて成長することができなくなるというのがミルの考えであった。この時、利潤率はゼロである。この理論をまとめると、以下のようになる。

ミルは物質的な豊かさを追求し続ければ利潤率がゼロになる社会が自然必然的に到来すると考えた。劣等地耕作が進展しているため生産性が非常に低く、増加した人口を賄うための食糧生産も困難な状態、貧しい中で飢餓によって人口が減少していく状態である(ミルの理論を詳述した記事はこちら)。

置塩経済学の理論前提

ここから先は

¥ 100

サポートを頂けると幸甚であります。頂いたサポートは主に記事のクオリティ向上のための書籍購入等に使用する予定です。お力添えをお願いいたします。