【『逃げ上手の若君』全力応援!】(119)古典『太平記』に見る利根川渡河…北畠顕家が率いた武士たちの勇姿! そして、斯波家長は本性剥き出しで時行の首を仲間の三周忌の供物として狙う!?

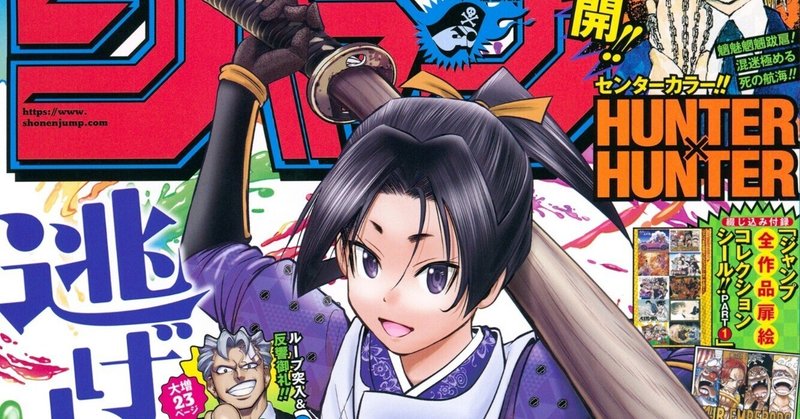

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。

鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……?

〔以下の本文は、2023年7月29日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

過激なまでのSっぷりに度肝を抜かれながらも、〝さもありなん〟と思わせる「まつげバサバサ」「化粧キメキメ」の北畠顕家に見入ってしまった第119話でした。ところが私はですね、伊豆に現れた時から思っていたのですが、時々すごい顔している顕家が好きです。第119話だと、渡河中に白目剝いているのがツボでした。

そんな顕家を冷たい目つきで見つめる斯波家長。

「北畠顕家 皆の三周忌はおまえの首を供物にしよう」

そうです、家長は中先代の乱で「仲間の仇をこの手で取る事はできなかった」と、ずっと悔やんでいるのですね。ところがそこに、「自害し」たと思っていた時行が現れます。「まさかここで北条とは!」と驚く上杉憲顕ですが、彼みたいな反応が普通だと思います。ところが、家長は違います。ーー「家長殿!?」と呼びかける憲顕ですが、家長にはどうやらその声すら聞こえていないようです。

「時行… 生きていたのか!」

ラストのコマの家長ですが、顕家の顔の崩れっぷりなど比較にならない憎悪の表情に圧倒されて、何度も見返してしまいました(すみません、悪趣味で……)。これまでのクールなふるまいはどこにいっちゃったの!?ですよね。

いや、でも、これでこそ家長なんです。孫二郎時代の彼の感情の起伏の激しさが気になることついてはかつてこのシリーズで触れました。

直義に懐柔されてしまってがっかりだった私ですが、こうした異常事態にこそ人間は本性丸出しになってしまい、やっぱり孫二郎は孫二郎のままなんだと感じました(松井先生の人間洞察と家長のキャラ作り込みの巧みさにも同時に気づかされるのですが)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「前日の雨で増水している極寒の大河 敵の前で渡るのなど誰でも嫌がる」

「京の公家の突撃命令など聞くのだろうか」

鈴木由美氏の『中先代の乱』によれば、「後醍醐天皇に許された後の時行の動向は、しばらく『太平記』でしか追えなくなる。」とあります。

「戸祢川の合戦」として描かれているその直後には、時行が登場しており、「先亡の余類相模次郎時行も、すでに吉野殿より勅免を蒙つてければ、伊豆国より起こつて五千余騎、足柄、箱根に陣を取つて、相共に鎌倉を攻むべき由、国司へ牒せらる。」と『太平記』では語られています。

※先亡(せんぼう)の余類相模次郎時行…亡んだ先代(北条氏)の残党、北条時行。

※吉野殿…後醍醐帝。

※国司…ここでは北畠顕家のこと。

※牒(ちょう)…文書で通告すること。

「伊豆より起こつて」が、簡潔ながら、時行の状況をよく言い表していると思いました。「起こる」には、「大勢の人が集団をなして立ち上がる。大挙する。」「穏やかな状態のところに、それをさわがせるような物事や状態が生じる。」〔日本国語大辞典〕という意味があり、場面は違えども、「背後からの奇襲」で名乗りを上げる第119話の時行に重なりました。

話を顕家軍の利根川渡河に戻すと、『太平記』では、長井斎藤別当実永という武士が顕家の前に進み出て、「たとひ水増さりて日来より深くとも、この川、宇治、勢多、藤戸、富士川にまさるまではよもあらじ。」と言って、渡河を提案します。

※宇治、勢多、藤戸、富士川…いずれも源平合戦の古戦場。

これに対して顕家は「合戦の道をば、勇士に任するに如かず。ともかくも計らふべし」とそれを許可します。

※合戦の道をば、勇士に任するに如かず。…合戦の仕方は、勇士にまかせるのが何よりだ。

このあとなのですが、渡河を提案した長井斎藤別当実永と弟の豊後次郎に先駆けしようとした人間が現れ、長井兄弟はそれに対して「ともに腹を立てて、これより三町ばかり上なる瀬を、ただ二騎渡しけるが、岩波高くして、逆巻く波に巻き入れられて、馬人ともにまたも見えず、底に沈んで失せにけり。」と、名誉の死を遂げます(「万人の感ぜし」として、『太平記』の語り手も、兄弟がとった「先祖のを名さへぞ揚げたりける」行いを讃えています)。

長井は、越前出身の武蔵国の武士ということですが、彼らに先駆けしようとした武士たちは、まさに奥州武士であったようです。『逃げ上手の若君』の顕家が、「川で凍えて溺れ死ぬなど恐くないか!」と問いかけて「おう!」と答えるような武士たちを束ねていたのは、確かのようですね。

古典『太平記』の顕家の登場場面では、顕家の一挙手一投足が詳しく述べられてはいないのですが、松井先生による顕家のキャラ設定の〝さもありなん〟度数が登場ごとに強まっていくのを楽しみにしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

利根川の戦いは、『逃げ上手の若君』の家長にとっては特別なものという位置付けがなされてますが、第119話をよく読み返すと、自分にとって大事な人(たち)の死の受け止めとその弔いという主題が垣間見られます。

家長は、時行に対して怒りと憎悪を剝き出しにしましたが、時行はどうでしょうか。ーー弧次郎が明かしています。

「その日の涙が枯れる度に 親を巣立った武将の顔になっていった」

時行は、穏やかに最期を迎えた諏訪頼重の思いを時間をかけて受け入れていったのがわかります。

関東庇番衆の最期を思い返した時、家長は何か誤りを犯してはいないかと私は思ってしまうのです(あ、でも、実のところ自分の気持ちに正直な、そんな家長のことは嫌いではありません……)。

〔鈴木由美『中先代の乱』(中公新書)、『太平記』(岩波文庫)を参照しています。〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?