【『逃げ上手の若君』全力応援!】⑧戦の神・諏訪大社と思い出してね!諏訪頼重の初登場シーン

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。

鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……?

〔以下の本文は、2021年3月20日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

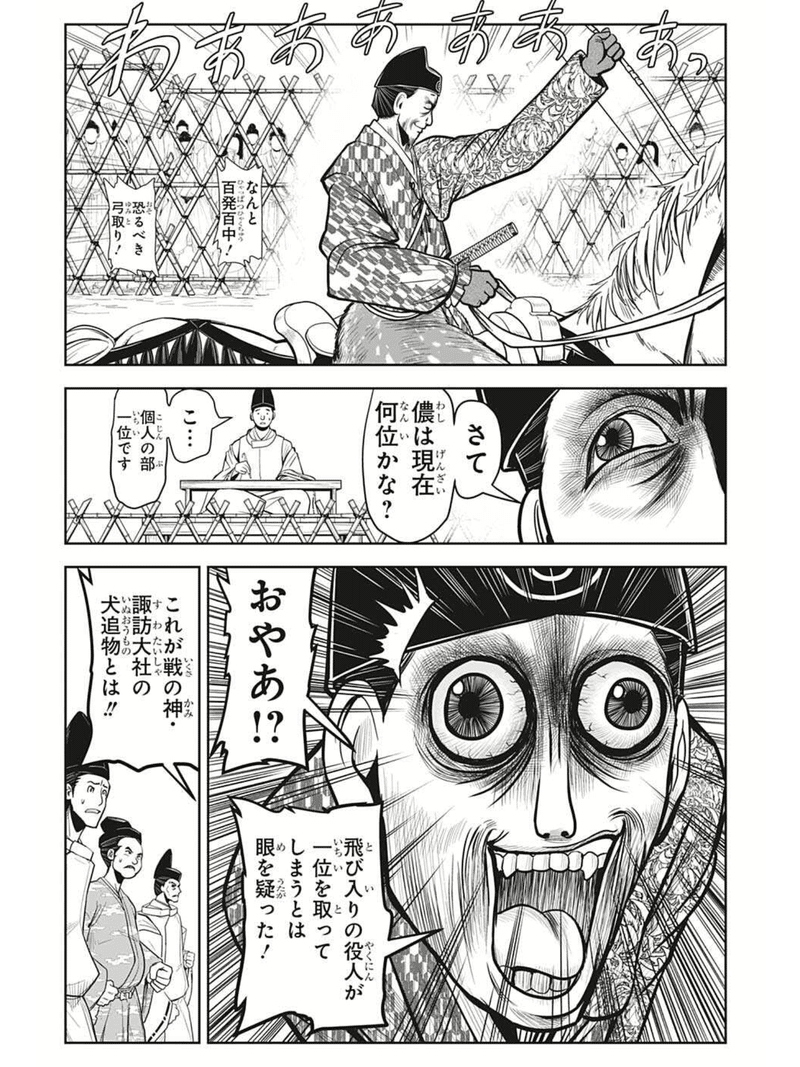

信濃守護として敵地に乗り込む小笠原貞宗とそれを迎える諏訪頼重の駆け引きが、『逃げ上手の若君』第8話の見ものです。

(わざとらしい貞宗。

でも「目を疑った!」のセリフがハマりすぎで爆笑。)

「これが戦の神・諏訪大社の犬追物(いぬおうもの)とは!!」

許可なく飛び入り参加をした小笠原貞宗が、諏訪頼重を挑発します。自慢の弓で頼重をこてんぱんにやっつけようというのが貞宗の魂胆なのですが、頼重はそんなことでは動じません。無理やり時行を引っ張り出して対決させることで、貞宗を逆挑発し、時行も成長させようという、なかなかの曲者ぶりです。

さて、今回は上記の貞宗のセリフと、それに端を発した頼重と貞宗の2人のやり取りについて調べたり、考えたりしたことを紹介します。

**********************************

第5話では、頼重の娘の雫が「諏訪明神は狩りの神様でもあるんです」と述べていて、それは現在ではオフィシャルな発表ではないけれども、事実であることをこのシリーズでもお話ししました。その際に引用した『神道事典』の「諏訪信仰」の項目をここでまた示します。

諏訪神社に対する信仰。長野県の諏訪湖をはさんで鎮座する諏訪大社を中心として全国に広まった信仰のこと。風水神、軍神、鍛冶神(かじしん)などの信仰をもつ。

「軍神」というのが、漫画の中で貞宗が使った「戦の神」の語に相当するわけです。現代の諏訪大社の信仰と相違していません。

再び『神道事典』によれば、諏訪大社の祭神は建御名方神(たけみなかた)神と八坂刀売(やさかとめ)神と記してあります。

建御名方神は大国主(おおくにぬし)神の子ですが、『古事記』では建御雷(たけみかづち)神(天照大神の使者)に攻め追われ、諏訪湖で服従を誓ったことが記されていること、八坂刀売神はその妃神で、十三柱の御子神とともに信濃国開拓にあたり、湖畔の聖地を永久の神居として鎮座したという言い伝えがあるとされています。

※「柱」とは、神や霊を数えるのに用いる語です。

戸矢学氏の『諏訪の神』には、その違和感がストレートに記されています。

諏訪社は全国に五〇〇〇社以上もの多くが勧請されており(建御雷神の鹿島神宮分祀は約七五〇社)、建御名方神は〝軍神〟として多くの武人(もののふ)たちに崇敬されている。初代の征夷大将軍である坂上田村麻呂を始め、源頼朝、武田信玄、徳川家康に至るまで、まるで彼らは『古事記』を知らず、別の伝承によって建御名方神の勇猛さを確信していたかのようではないか。

※「勧請(かんじょう)」「分祀」とは、神や仏を分霊してまつることを言います。

『古事記』のストーリー展開からすれば、「圧倒的な強さを誇示している建御雷神」の方が「いいところなしでやられ放題の建御名方神」よりも「軍神に相応しい」という主張です。

※戸矢氏はこのあと、諏訪大社の信仰について、「『古事記』が流布されるより以前に建御名方神への崇敬・信仰ができ上っていたことは明らか」という仮説に基づき興味深い論を展開していくのですが、今回はここまでにしておきます(あくまで本シリーズは、『逃げ上手の若君』のストーリーに従って進めていきたいと思っています)。

戸矢氏の違和感はもっともだと思いました。

「諏訪社は全国に五〇〇〇社以上もの多くが勧請されており」というのは、私のこのシリーズの5回目でも書いたとおり、諏訪社を勧請すれば仏教の教えによって禁じられている狩りができる(狩りは軍事訓練の要素を持ちます)という側面から説明することはできると思います。しかしながら、出雲から諏訪まで追い詰められて諏訪を出ないと誓った建御名方と軍神のイメージは、確かに結びつきません。

さてここで、『逃げ上手の若君』の第4話で、頼重が諏訪に来た時行に「見せたいもの」があると言って、雨の中集まった「諏訪神党」を披露した時の、諏訪氏の説明を思い出してください。

「諏訪氏は武将と神官と「神」の役割を兼ね備えた…極めて特異な大名であり」「頼重もまた諏訪明神をその身に宿した現人神としてこの地において絶大な崇拝を集めていた」

この信仰の形態は、先にこのシリーズでも記したとおり、諏訪氏が北条氏のバックアップも受けながら成立させたものですが、それらには古事記・日本書紀の要素はまったく見られないということです。

諏訪大社と諏訪信仰、私にはハードルが高いというのは、こうした〝ねじれ〟のようなものが存在するからです。しかも、諏訪大社は『神道事典』によると、「創祀は古く、いつ頃か明らかではない」とあり、その〝ねじれ〟がいつどこでどのくらい起きたかが皆目見当もつかないからでもあります。

**********************************

とはいえ、諏訪大社と諏訪信仰同様に、〝ねじれ〟を覚えて興味が尽きないのは諏訪氏です。

諏訪領内では自らを「神」と名乗る諏訪頼重の『逃げ上手の若君』初登場シーンを思い出してください。

「信濃国の神官 諏訪頼重と申しまする!!」

諏訪氏のオフィシャルな立ち位置は「神官」なのですね(確かに、頼重は神官(現代の神主さんのような)の出で立ちをしていますものね。第7話で諏訪の領民たちも、神官の格好らしき人が多く描かれていたのを感じました)。これは古典『太平記』でも諏訪氏とその一族を「諏訪の祝(ほうり)」「神家(じんけ)一族」と称して、他の武将たちとは区別していることからもわかりますし、諏訪一族の末裔の方が自らを〝神官の家系〟と言っていたことからも納得できます。

※「祝」とは、神に仕えるのを職とする者を意味します。

目に見える型の美しさを重視して身体的なシンクロニシティによってまとまる小笠原の一族と、目には見えない神を原点にして神人一体の存在や教義や物語をつくって思想的に結束をはかる諏訪の一族……って、あまりにもねえ……違いすぎますね。

諏訪氏は北条氏に対する忠義を貫くところなどは武士だなと思いますが、死は選ばないというところがやはり武士っぽくない、どちらかというと〝頭脳派〟ではないかと直感します(今回の本郷和人先生の『解説上手の若君』に「武士は頭が良くない」とありますが、〝諏訪氏はそれなら例外でしょう〟って思いました)。古典『太平記』での諏訪盛高の鎌倉脱出では、時行の母たち女の口から事が露見することをおそれた盛高は偽りを言ったのですが、よく瞬時に判断したなと、この場面を何度読んでもぞくっとします。

南北朝時代を楽しむ会の例会で、諏訪VS小笠原がドロドロに対立を深めていくことを知りました。徹底的にやり合うのがわかっていて、小笠原を信濃に送り込んだとしたら、足利尊氏ってやはりただものではないですね。しかしながらなんといっても、漫画として、キャラクターの雰囲気やセリフ、ストーリー上でそれらを表現する松井先生……本当に尊敬します。

(さりげなく(?)先に貞宗のとった卑劣な行為を非難する頼重。

貞宗に負けない顔面の壊れっぷりながら、なかなかにクレバー。)

そしてもうひとつ、『逃げ上手の若君』で敵役として登場した小笠原貞宗。上にも記した通り史実でももちろん、私の押しキャラ頼重と諏訪氏の宿敵なのですが、松井先生の手にかかると〝憎めないキャラ〟に大変貌(頼重のキャラも今のところインチキ感ハンパないですしね……)。かつていがみあっていた両氏のご先祖様たちに〝いい時代になりましたよ。どうぞお互い笑ってやってください……〟とか思わず語りかけたくなります。

〔國學院大學日本文化研究所編『神道事典』(弘文館)、戸矢学『諏訪の神』(河出書房新社)、および井原今朝男氏の研究論文を参照しています。〕

私が所属している「南北朝時代を楽しむ会」では、時行の生きた時代のことを、仲間と〝楽しく〟学ぶことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?