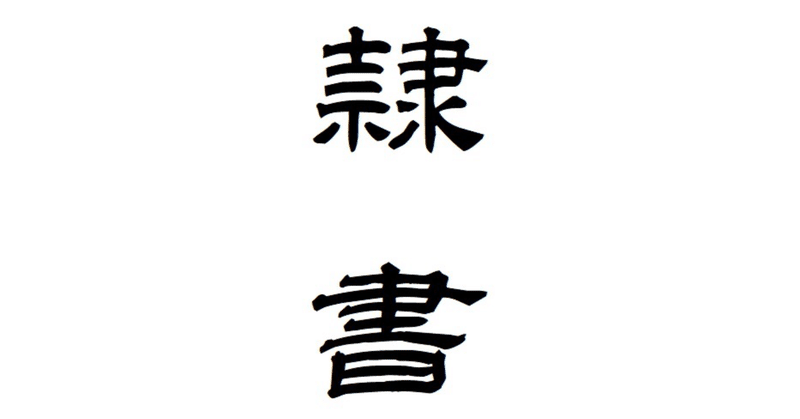

隷書とリテラシー・スタディーズ(2014)

隷書とリテラシー・スタディーズ

Saven Satow

May, 25, 2014

「達筆すぎて読めない」。

「美しい隷書─中国と日本─」展が2014年7月13日までの予定で東京の台東区立書道博物館において開催されている。隷書(れいしょ)は書体の一種である。書体は個々の字ではなく、ある体系として把握できる文字のデザインを意味する。隷書は方正で左右対称、横画の払いに特徴がある。特定の個人や地域、時代に共通して見られるデザインの特徴を書風と呼び、書体の下位に位置づけられている。書風がスタイルとすれば、書体はパターンである。

他の書体としては楷書や篆書(てんしょ)などがある。前者は今日最も一般的な書体で、後漢時代に成立し、縦長でやや右肩上がりの崩さないものである。他方、後者は秦代以前の古代の書体で、縦長であるが、曲線が多用されるものだ。また、それぞれの書体には派生形が存在する。楷書体における明朝体がその一例である。特定の書体が正式の場面で使用されると認められた場合、それは正書体とされる。隷書の正書体の「八分(はっぷ)」はその一例である。

ところが、「美しい隷書」展で、先に述べた隷書の特徴とずれる作品も展示されている。14年5月14日付『朝日新聞夕刊』の美術欄で紹介されている作者不詳の『張遷碑』がその一例である。後漢の186年の作品とされるが、文字は武骨で、歪んでいる。隷書のパンクといった感じだ。書画にある程度通じている人は、これを目にした際、理解と評価に苦しむだろう。隷書と言えば、八分の手本として後漢の『曹全碑』が重んじられており、扁平な結構と直線的な筆画、横画と斜画の収筆を跳ね上げる波磔(はたく)という特徴があるからだ。

けれども、書画をリテラシーから体系的に理解しているなら、このような驚きを感じることはない。こうした反応は書画に親しんでいても、その歴史的展開をよく知らないために起きている。隷書は秦代に生まれ、後漢代に完成する。その誕生は古代文字の終焉と秦による文字統一という歴史的大転換に基づいている。隷書の形成過程で、『張遷碑』のような野性味のある作品も生まれている。

秦は当時の文化の中心である中原ではなく、辺境に出自を持っている。使用している文字は全般的に古形を残している。一方、秦は、天下統一した際に、統治原理を法家に求めている。それに伴い、書記は大量の文書を処理しなければならなくなり、速く書く必要に迫られる。秦の文字は保守的でありながら、単純化や省略化などが進む。隷書は速写の必要性から篆書を簡略化した書体として誕生している。この簡略化にもさまざまな種類があり、体系的・経済的合理性から分類できる。隷書において古代文字の持っていた象形性が薄れ、代わりに部首の考えが確立してくる。

秦による文字統一は天下統一の前221年をもって始まったわけではない。秦の領土が拡大していくと同時に、その文字の支配も広まっていく。しかし、新たに占領された国は概して先進地域である。文字の簡略化が進んでいる。被支配地域の文字が隷書の成立の際に影響を与えたのではないかという説もある。

隷書は、本来、隷人、すなわち罪人の文字という意味である。秦ではある時期、軽犯罪者の史、すなわち下級役人を「史隷」として書記の業務に当たらせていたたことがあり、隷書の名称はそれに由来する。秦代の書記が隷書を自称していたとは考えにくい。前漢期に、隷書テキストで学説を唱える今文学派と新たに発見されたそれ以前の古文テキストへの回帰を唱える古文学派との間で理論闘争があり、後者が前者を揶揄するために用いられて定着したとされている。

許慎の『説文解字』に隷書の発明者を程邈(ていばく)と記されているが、これはおそらく伝説であろう。篆書が長時間を経て漸進的に変化してきたのに対し、隷書は短期間のうちに急進的に変わっている。このエピソードは隷書の変化速度に人為性が認められると人々が認知してきたと理解すべきだ。伝説には社会的意味があり、それを読み取るのも研究である。

始皇帝は隷書の使用を強制している。しかし、秦の書記には隷書以外の文字の知識も必要とされている。石碑や印鑑などでは篆書が用いられるからだ。けれども、時を経るにつれ、隷書も八分などの正書体を派生し、書記にも古文の知識が不要になっていく。

簡略化と正書化の進展過程で、さまざまな変化が生じている。現存する隷書史料だけでもその多様さに驚かされる。なぜそのような違いが生まれたのかを考察するのも興味深い作業である。正書体と完全に認められた後、儀礼で用いるなら、波磔の装飾性を強調する場合もある。また、書き手が書風を強く出そうとしている場合もある。さらに、温故知新ということで、古いものを参考に新しさを生み出す場合もある。その対象から時代的・社会的・個人的背景が読み取れる。

「美しい隷書」展は隷書の歴史を提示する試みである。今抱かれている一般的イメージに至るまで隷書には紆余曲折の過程がある。その対象を理解・評価するには、隷書の歴史の中に位置付ける必要がある。

もっとも、隷書どころか、書画を見ても、いかに理解・評価していいのかわからない人も少なくないだろう。字の読み書きは毎日行っている。けれども、書画をどう鑑賞していいのかさえ知らない人も多いに違いない。

対象に接しても、それが属する分野についてのイメージとかけ離れている場合は歴史を知ることで理解の手掛かりがつかめる。しかし、分野自体に関する認識が乏しい場合には別の発想が求められる。

とっかかりがわからないなら、全体を把握する見方が必要だろう。全体を認識した上で、個々の対象を鑑賞すれば、どう見ればいいのかは理解できる。

全体を把握するために重要なのが分野の定義である。こうした主張をすると、そう簡単に言い合わせるものではないとか、頭で理解するのでなく心で感じるものだとか、変化するものに枠をはめてしまうことだとかなどと反論が沸き起こる。それは分野を暗黙知としてのみ認知していると言っているだけだ。明示知にして全体像を把握し、自らの認識を相対化することをしていない。

定義を理解していないと、直観や感性に依存していたり、既有知識や自説によって解釈したりして、恣意と強弁に覆われた意見になることが少なくない。それは分野に関する断片的な理解を思いこみや思いつきによって拡大してしまう曲解・誤解であって、余計わからなくさせるか、わかったつもりにさせてしまう。

書画は美術に含まれる。美術は実用性以上の造形の組織化である。実用性は対象の直接的利用を指し、時代や社会によってその対応範囲は変わる。絵画や書画は線と形によって構成される造形である。ただ、書画は文字を扱う。

文字は抽象的概念の字形があるだけで、事物として実在しない。けれども、実際に書かれると、具体的・個別的なものとして現実化する。筆画が太いか細いか、丸いか四角いか、縦長か横長か、右上がりか左上がりかなど書き癖や時々の筆致によって形に違いがある。これを捨象して個々の文字を規格化したものが字体である。なお、筆画の多寡や画数の違いもこの範疇に含まれる。一つの語に対して複数の字がある場合、それを異体字として扱う。そのうち、ある特定の字が公的な場で多用されるなら、それを正字体、通俗の場であれば、俗字体とする。

書画はこれらを踏まえた書体と書風によって表現される。先に述べた隷書をめぐる歴史的検討もこの体系的認識の上にある。書画の構成には文字同士や行、背景との関係も含まれる。個々の文字の出来よりも、全体の調和が評価する際に重要なポイントとなる。なお、筆記用具や書き方、姿勢も時代・社会によって異なり、それが書体や書風に影響を及ぼすこともつけ加えておこう。現在では一画一筆が原則だが、調和のためであれば、筆を複数回入れてかまわないという規則の時代も日本ではある。そもそも筆画や画数が明確化されるのは楷書の定着以後のことである。画引き字書の登場は13世紀に金で作成された『音篇海』を待たねばならない。

佐藤清文という批評家は、子どもの頃、近所の和尚にどうしたら字がうまく書けるん尾かと聞くと、記さなければならない文字をそのスペースに収めるには、そのような構成にすればいいかを考えなさいと教えられている。

その分野には定義から生じる概念や方法、理論など固有の共通基盤、すなわち文法がある。これを「リテラシー」と呼ぶ。と言うのも、その分野で読み書きをするには、それを不可欠とするからである。このリテラシーに着目して考察するのがリテラシー・スタディーズである。定義によって全体像を把握することを不可欠とするため、初心者から熟達者まで利活用することができる。

こうした見方は東アジアの書道だけでなく、アラブ書道やレタリングにも適用できる。ただ、文字や道具、文化などの違いにより理解・評価に修正・捕捉が必要である。のみならず、書画以外の分野・ジャンルにも利活用できる。マンガは線とコマによって構成されている。また、音楽は実用性以上の音の組織化である。それに属するポップ音楽は、クラシックと違ってリズムが解放されているから、リズムの音楽である。ほんの一例であったが、もちろん、このアプローチは芸術や文学、芸能、娯楽に限らない。スポーツや学問、技能など人間が共通基盤を必要とする活動に適用できる。

分野が進展していく中で、リテラシーが形成・蓄積される。古典を理解するためには、歴史的に蓄積されてきた規範・知識を必要とする。敷居の高い閉じられた領域だというわけだ。それは過去のものであるから、あるいはあらかじめの準備なしで味わえるものがいいからといった理由で拒絶されることも少なくない。

その拒否が新たな分野・ジャンルを生み出すこともある。行き詰まりの打破や時代離れの解消を掲げて、過激な解体や多ジャンルとのコラボレーションに挑戦する創作者も登場する。しかし、継承を軽視しているのだから、その企ては自らの感性に依存し、共有できずに、際物で終わってしまうことが多い。ネットの普及した現在なら、感性の合う人が集うことは難しくなく、瞬間的爆発力は大きいだろうが、廃れるのも急速だ。もちろん、生き残る場合もあるけれども、それもまた時を経ると共に古典化する。

リテラシー学習の意義は自身を相対化である。それによって自分が見える。リテラシーに通じた上で、それを効果的に使ったり、形成されてきた歴史を再構成したりする。それが新たな発想を提示する。

〈了〉

参照文献

大西克也他、『アジアと漢字文化』、放送大学教育振興会、2009年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?