全国自然博物館の旅㊲豊田ホタルの里ミュージアム

5月下旬から6月上旬はホタルの発光観察のメインシーズン。すでにホタル観察に出かけられた方は多いのではないでしょうか。

幻想的なホタルの光を見るのなら、やはり名所に行くのがベスト。この度は、ホタル観察の聖地・山口県の豊田町に立つ自然博物館に行って参りました。

天然記念物の地でホタルが舞う!

山口県の下関市が擁する豊田町。この地は、国内屈指のホタル観察の聖地です。木屋川流域のゲンジボタルの生息地は国の天然記念物に指定されており、豊田町ではホタル観察シーズンになるとホタル祭が開催され、さらに夜間にはホタル舟が運行されます。

「ホタルのまち」という強みは、各所で最大限に活かされています。ホタルの里ミュージアムに加えて、当地の道の駅「蛍街西ノ市」でもホタルゆかりの観光を味わうことができます。

筆者は温泉施設「蛍の湯」で温まった後、地元ボランティアの方々からホタルの観察スポットについて教えていただきました。ワクワクは最高潮、ホタルスポットへ出発です。

20時過ぎになって、筆者は一ノ俣温泉の近くのホタルの観察スポットへ車で向かいました。生物観察に限らず、山の中での夜間運転はゆっくり安全に行いましょう。動物が路上に出てくることも多々ありますので、他の車がどんなにスピードを出していても、安全速度を保って着実に目的地に辿り着きましょう。

観察スポットでは、多くの人々がホタルを見にやってきていました。夜の水辺は、ゲンジボタルたちの淡い生体発光によって幻想的な雰囲気に包まれています。夜の闇に舞う優しい光はとても愛おしく、ホタルの生態についての強い関心が芽生えてきます。

夜が明けたら、ホタルへの憧れと好奇心を抱いて、いよいよホタルの里ミュージアムへと向かいます。奇跡の昆虫・ホタルの秘密と、地域自然の生態系をとことん学びたいと思います。

ホタルと地域環境の謎に迫る究極の自然博物館

不思議が満ちあふれるホタルの世界へ

好奇心とテンションMAXで入館。エントランスホールでは、入口から受付窓口まで無料の展示エリアが続いています。この区画の展示は、無料にするのがもったいないほど素晴らしいです!

豊田町の自然資料が満載で、地域環境についての理解が一気に深まります。初めて訪れる土地の自然を学ぶのは、本当に楽しいですね。

無料エリアで生き物好きの人々が特に感激するのは、博物館スタッフによって作られた下関の生物・化石図鑑だと思います。マニアが血眼になって読み耽るほどコアな内容であり、カニムシやザトウムシなどの生物群についても専門書レベルの知識が豪華に綴られています。あまりに素晴らしい資料なので、ぜひとも書籍化して販売してほしいと思いました。

無料エリアだけでも、かなり濃密な自然科学の学習ができました。

本番はここからです! 満を持して、メインの展示エリアへと入っていきます。ホタルが豊かに棲む下関市の自然環境とは、いったいどのような世界なのでしょうか。

では、不思議に満ちたホタルの世界へ飛び込んでみたいと思います。本館の体験展示として、拡大模型を用いた大型ジオラマがあります。ミクロ化したと心地になって、思いきり展示を楽しみましょう。ホタルの視点に立って、身近な自然の中を冒険してみてください。

ホタルの生態に関しても、拡大模型と標本展示で詳しく解説されています。あまり知られていませんが、成虫だけでなく幼虫やサナギも発光します。本館では、驚異と神秘でいっぱいのホタルの実像を、五感で楽しみながら学ぶことができるのです。

あらゆる生命が多様に息づく下関の大自然

大型ジオラマゾーンを抜けると、下関市の自然科学について、さらに深い学習が始まります。ここからは生体展示のオンパレード! ホタルを取り巻く多種多様な生命が登場します。

昆虫マニアにとっては超嬉しいことに、かっこいい水生昆虫が出まくります。

水生昆虫の次は、淡水魚の水族展示。魚マニア・水族館好きの人々が大興奮すること必至です。ホタルが棲むほど清廉な水環境には、魚たちもたくさん暮らしています。豊田町の河川生態系について、体系的に理解を深めましょう。

そして、水棲生物と聞いたらお察しの方もいらっしゃると思いますが、ホタルの幼虫も水生昆虫です。彼らはカワニナという貝類を主食としており、ホタルの棲む川にはカワニナの生息が絶対条件となっています。

すごいことに、本館にはホタルとカワニナを飼育する生態水槽があります。「生態水槽」とは、文字通り自然の生態系を再現した水槽であり、水質を浄化する水草・死骸を食べるエビなどの働きによって、ほとんど人の手を加えなくてもバランスが保たれている飼育空間なのです。

生態水槽を観察しながら、ホタルが棲む世界をイメージしてみてください。ホタルたちを保全するにはどういった環境が必要なのか、重要なヒントを得られるはずです。

魚や水生昆虫と同様に淡水生態系を構成しているのは甲殻類。どの子も学術的に興味深いうえに、食べられる種類が多いのが素晴らしいところです(笑)。清流に棲むエビとカニの姿を、本館の展示で覗いてみましょう。

これほど水棲生物の展示が豪華だと、次に期待するのは両生類です。山口県の両生類と聞いて、ぜひとも会いたいと思うのがナガトサンショウウオ。山口と九州の限られた地域にしか生息していない希少種なので、対面したときは超ハイテンションになりました(笑)。

もちろん、ナガトサンショウウオだけでなく、美しい両生類たちがたくさん展示されていますので、ぜひ全ての子たちと顔を合わせてください。

展示ホールの壁面を見て驚かされるのは、すさまじい数の貝類の標本です。これは下関市に生息する陸産・淡水産貝類の網羅的な実物図版であり、大小問わず陸域と淡水域に棲む貝類の殻が一様に展示されています。その桁外れの種数は圧巻の極みであり、本館のスタッフさんたちの筆舌に尽くしがたい努力が伝わってきます。

極めて資料性の高いコレクション、しっかりと見て学びたいと思います。

昆虫好きの方々はとても気になっておられると思いますが、もちろん本館では下関市の昆虫の標本が豊富に展示されています。また、当地の昆虫たちに加えて、世界の魅力的な虫たちも多数登場。どの子もかっこよく、マニアの視線は釘づけです。

極めつけは、化石展示です。山口県は化石の大産地であり、その中でも豊田町の豊浦層群はアジア屈指のアンモナイトの発掘スポットとなっています。さらに、下関市においては恐竜の化石が産出しています。これからますますヒートアップしていく山口県の古生物学に注目です!

生態も進化も徹底研究! ホタルマスターを目指せ!!

本館は究極のホタル専門博物館であり、ホタル研究においては天下無双の施設だと思います。なぜなら、他の誰も真似できないほど徹底的に深くホタルが研究・分析されているからです。

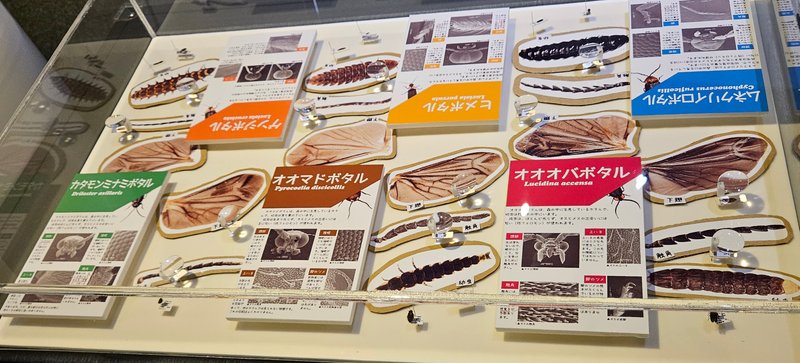

すごすぎることに、ホタルの脳・内臓・生殖器についての研究成果を展示で解説してくれています。本館の展示内容を理解すれば、間違いなくマスター級の知識が身につきます。

体内の臓器のみならず、ホタルの体の様々な器官についても濃密に学習できます。情報量満載のキャプションと精巧な拡大模型により、理解がスムーズに進みます。ホタルの形態の精緻さを知ることで、彼らがあらゆる意味で美しい存在なのだと実感します。

生物の採集者にとって、強く関心を抱く展示は、ホタルの飼育方法の解説でしょう。なんと、本館では展示解説にてホタル飼育のノウハウを伝授してくれます。たくさんのホタルを育ててきた本館ならではのプロの技と知見、この機会にしっかりと吸収しておきたいと思います。

これまで主に2種類のホタルの秘密について見てきましたが、ホタルは決してゲンジボタルとヘイケボタルだけではありません。日本国内のホタルは50種7亜種にも及び、豊田町でも9種類のホタルが確認されています。

次なる学びは、ホタルの多様性です。国内外のユニークなホタルたちに会いに行きましょう。

これまでホタルについてたくさんの秘密を学んできましたが、いよいよホタル博物学のメインテーマに切り込みたいと思います。それは、「ホタルは光でどうやって会話しているのか?」という謎の解明です。

光を放つ驚異の昆虫・ホタル。その神秘的なミステリーも、本館の調査研究により、確実に解き明かされ続けています。ホタルの光輝を科学の目で分析すると、生命の不思議が強く感じられます。

フィナーレはホタルが生み出す優しく暖かなイルミネーションです。展示ホール中央部には、ゲンジボタルとヘイケボタルが暗所にて生体飼育されています。

黒いカーテンをくぐれば、そこは愛おしい闇。ホタルたちの淡い光が尊く輝いています。自然界の不思議を感じられる素敵な展示ですので、心ゆくまでじっくりホタルたちと一緒に過ごしましょう。

ホタルの聖地に立つ自然博物館、筆者の予想をはるかに超える超絶ハイクオリティな学術展示施設です。超濃密なホタルの学術展示を味わえるうえに、下関の自然環境について網羅的な知識を得られるという、素晴らしい体験ができました。

これほど素敵な博物館が生まれる理由は何なのでしょうか。一流のスタッフさんがいることはもちろん、当地の自然環境と人との関わりの深さが関係しているのではないかと思います。ホタルの棲む環境を守り続け、舞い踊るホタルを愛でる豊田町の人々の尊い意思が、自然科学を飛躍的に発展させていくのだと感じました。

豊田ホタルの里ミュージアム 総合レビュー

所在地:山口県下関市豊田町中村50-3

強み:生態学・進化学・解剖学などあらゆる側面から徹底的に深掘りされたホタル研究の圧倒的な知見、大型ジオラマや発光行動の観察などホタルの魅力を五感で感じられる体験展示、網羅的に展示された下関地域の膨大な生物標本・化石標本展示

アクセス面:自家用車かレンタカーがベストです。複数の駅から豊田西市まで路線バスが出ていますが、来館日(もしくは前日)に野生のホタルを観察しに行くのなら、絶対に車が必要となります。下関の街から車で走れば1時間以内にアクセスできますので、スムーズなドライブとなるはずです。この機会を最大限活かすために、ホタルの里ミュージアムの来館と合わせて豊田町の自然スポットを車で巡ってみましょう。

展示内容は豪華かつ超々濃密であり、地域環境の自然博物館としては最強クラスだと思います。ひとたび入館すれば、生物マニアは徹頭徹尾エキサイティングな心地で学習に没頭することでしょう。生体展示も標本展示も大ボリュームかつ濃密な内容であり、すさまじい量の学術情報を得られます。

主役であるホタルの展示トピック・展示様式は多岐に亘っていて、ホタル研究では間違いなく全国トップの学術施設と言えます。本館ではホタルの秘密の解明に対して生態学的・解剖学的・遺伝学的にアプローチされており、展示を通して極めて高度なホタルの知見に触れられます。さらに、生体展示で実現されたホタルの発光観察は極めて幻想的で、本館を訪れれば、とても強いホタル愛が湧いてくることでしょう。

めちゃめちゃ素晴らしい施設なので、声を大きくして言います。

ホタルの学術展示をはじめ、何もかもが最高です。生き物好きの人は、ぜひとも本館を訪れてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?