#2000字のドラマ 青い声

「あ、あ~今日もバイトだ」

大学から帰るバスの中で、私は憂鬱になっていた。手には汗をかき、お腹も痛い。

私がこんな風になるには理由があって、バイトの内容が、私に向いていないから。

それは、接客。

小学生の頃、ハンバーガー1個頼むのにも顔が赤くなり、しどろもどろになって、ようやく買ったチーズバーガーも、涙しながら噛んでいた私なのだ。接客など向いているはずもない。なのに私は今、ハンバーガー屋でアルバイトをしている。なぜなのか。

それは、世間を知るためだ。あまりにも、ひっこみじあんの内弁慶なので、これから世に出て行くためには、社会勉強しなければ。そう思った。だから向いていないのは、はじめからわかっていた。

案の定、私はミスを連発した。注文をうまく取れない。取れても、調理場にきちんと伝えられない。お客さんとのやりとりに焦り、会計を間違える。すべてが不得意。

仕事終わり、私はいつも連絡ノートに今日一日のミスを書き綴った。他の人の楽しげな文章とは違い、毎回が「すみません」のオンパレード。それを書くことで許されたかったのに、罪悪感は、より深く私に刻み込まれた。

そう。罪悪感。店長はどうして、こんなできそこないの私を、雇い続けてくれるのだろう。私の社会勉強に付き合わされて、損ばかりしている。店長には、感謝しかない。いつもそう思っていたのに。

ガチャンと音がして、お皿が割れた。それは、さっきまで私が持っていたお盆の上に乗っていた。またやった……。なぜか私の手からは、皿がよく滑り落ちる。けれど、いつもとはわけが違った。それは、店長が大切にしていた、スペシャルバーガー用の赤い皿だったのだ。

それは、他の食器とは別に、いつも大事に飾られていた。だからしまう時も、そうっと、しまっていた。

今度こそ、もうだめだ。

けれども、店長は怒らなかった。私が必死で謝るのを、じっと聞いていた。私が去るとき、店長のため息が、小さく聞こえた気がした。

私はまた、連絡ノートに綴った。「すみません」「申し訳ありません」「気を付けます」どんな言葉を並べたって、割れたものは、もう帰ってこない。

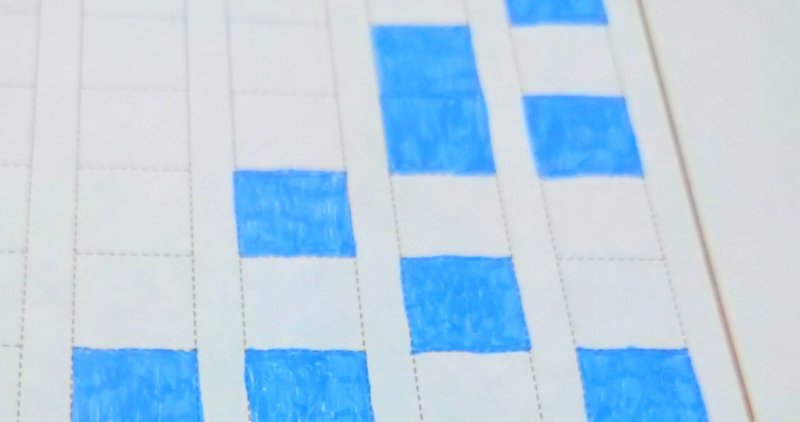

夜9時。私はアーケードの中を歩いて帰った。今日の失敗が、ぞろぞろと思い浮かんで来る。そのたびに、胸が苦しくなる。アーケードの中の地面は、タイル状になっていた。色のついている所と、ついていない所がある。どういう規則で並んでいるんだ。

「なんでこんなに自分は、何もできないんだろう……」

遠くから、ストリートミュージシャンの声が聞こえる。それは、不思議な声だった。心の奥がほぐれるような。顔を上げてみると、その人は、楽器も持たず、ただ座って歌っていた。初めて見る人だ。私は通り過ぎながら、その歌をこっそり聞いた。

君の一番欲しいものは、何?

お金じゃないのはわかってる。

愛なんて贅沢品。

僕に教えて。

ああ、わかった、僕もそうなんだ。

君の欲しいものは、そう……

歌詞は、ここまでしか聞き取れなかった。

アーケードを抜けると、私の大好きな、24時間営業の文房具店があった。私は迷わず、その中に入った。

店内は異常なほど明るい。ペンコーナーに行くと、見たことのない、青いペンをみつけた。インクの色は、雲一つない青空のような青。私はそれで、試し書き用メモの一ページを、丸ごと青に塗ってみたい衝動にかられた。けれど、それはさすがにマナー違反だろう。何か、文字を書いてみよう。

私はまず、「自信」と書いてみた。でもすぐにそれを、ぐしゃぐしゃっとぬりつぶし、その横に「安心」と書いた。ああ、これだ。その青いペンの色は、とてもきれいだった。あの歌声みたいに。

次の日も、バイトだった。私は、今日もたんまり失敗をした。帰り道、アーケードの中を歩きながら、今日の失敗を思い出していた。お客さんに、新作のわくわくポテトについて質問された私は、わからなくて結局、もごもごと何か答えた。そんな私を見ていた店長は、後で私にこう言った。「わからないことは、はっきり、わからないと言った方が良い」その言葉は、私の胸に突き刺さった。ごまかそうとしていた自分が情けなかった。けれどもそれと同時に、ほんの少しの希望みたいなものが、私の中に生まれた。

「そっか。わからないって、言っていいんだ」

昨日の歌声が、また聞こえてきた。私は、その人を気にしていないふりをして、わざと反対側にあるカレー屋さんを見ながら歩いた。歌声は、徐々に近づいてくる。

君の一番欲しいものは、何?

お金じゃないのはわかってる。

愛なんて贅沢品。

僕に教えて。

ああ、わかった、僕もそうなんだ。

君の欲しいものは、そう……安心。

「え?」と言って、私は思わず振り向いてしまった。バチッと、その人と目が合った。

「教えてくれたでしょ?」そう言って、その人は笑った。