娘の発明品を買取る「おこづかい制度」を1年実施して気づいた可能性と面白さ

我が家には6歳の娘(ゆら)がいます。

ちょうど1年位前の5歳の時に100円ショップでおもちゃを買いたいと言われ、そろそろ佐藤家のお小遣い制度を考えようと思ったのが最初のキッカケでした。

大量生産型の知識型教育ではなく、クリエイティブな思考型教育で家族みんながワクワクして面白いと思える「お小遣い制度」はないかとかなり考えました。

そこでひらめいたのが、娘の発明品をパパが査定して金額を付けて買取るという「おこづかい制度」

これを1年間実施し改めて気づいた可能性と面白さについてのお話しです。

ますは、家族みんなで考えることを習慣化

ゼロからイチを生み出す発明というのは、子供でも大人でも考えることが習慣化していないと発明のキッカケが生まれません。

つまり、まずは考えることを習慣化されるには、どうしたら良いかを考えました。しかも家族みんなで一緒に頭を使って考えることがテーマ。

当時、5歳の娘に対して同じ目線で大人も一緒に考えることができることは何か。

毎晩の夕食で4つのことを発表することにしました

考えることを習慣化させ、その後クリエイティブにゼロからイチを子供自身で発明できるような仕組み。しかも面白くて笑えるようなものは何か?

これを調べたり色々な人に会って話しを聞く中でオランダの面白い起業文化を知りました。

オランダにはユニークな起業文化があり下記の3点が根付いているとのこと。

・Learning by doing(やりながら、学んでいく)

・Playful(遊び心のある)

・World's 1st(世界初/自称でも良い)

これは、いままでの日本の教育文化(大量生産型の知識型教育)とは真逆の視点だと感じました。真逆ということは、つまりクリエイティブな思考型教育のキッカケになるのでは?と思いました。

そこで僕がひらめいたのが、下記4点を①~④まで順番通りに毎晩夕食で家族一人一人で発表するというアイデア。

これを習慣化されば家族みんなで毎日考えるキッカケを作れるのではと思い1年間、毎日習慣化させました。

①今日の何でだろう?と思ったこと

(①の目的:課題を発見することで解決策が発明のキッカケになる?)

②今日の楽しかったこと

(②の目的:遊び心の延長線に発明のキッカケがある?)

③今日の失敗したこと

(③の目的:失敗がゴールで良い。やりながら考えることが発明のキッカケになる?)

④これからやってみたいこと

(④の目的:①~③の発表後に頭の中に見えるものこそ発明のキッカケに一番近いのでは?)

という流れを毎晩、必ず発表することにした。

その結果、娘は恐ろしいほど考えるようになった

発表は今でも続いていて家族みんなで習慣化して約1年経過。

実は、子供は大人よりも考えることが上手で思考が深いことが分かりビックリしました。

今日の我が家の何でだろう発表で娘からの質問。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) August 3, 2020

何故、車のブレーキは足で踏むのか。ボタンでは無いのかと。僕は考えた末、答えられなかった… pic.twitter.com/QVaWeYWNFv

僕はこの夕食の発表で娘からの何でだろうにひどく傷がつくこともあった。

けど、習慣化させるために続けた。

今日の6歳の娘からの何でだろうか攻撃。しかも最近はノートにまとめてる。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) August 8, 2020

今日は「何でママが飲んだコップは飲めるのにパパが飲んだコップは飲めないんだろう。パパを嫌いじゃないのに」と。

僕は言葉を失ったのと同時にノートを見たら「パパのよだれ」と書いてある…

返す言葉が無く夕食が終わった… pic.twitter.com/W0wXf3PBcb

そして真面目に答えればこの通り。

回答には遊びココロが求められるという難易度の高さ。

我が家で毎晩ディスカッションする「今日の何でだろう発表会」娘から何でスノーボードは色々な形があるのか?という問いが…

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) October 9, 2020

ようやく得意分野と思い完璧に答えたら娘から「面白くない」と。人生は非常に難しい。 pic.twitter.com/0BfoGpPsUD

そして娘は、おこずかい欲しさに我が家の発明家になった。

考えることが習慣化され課題解決型、不要なものを再利用型等を含めて今、思うと1年前の最初の頃は可愛かった。これが1年後に娘がどんでもないことを言い出す。時系列で共有します。

まずは、ママの皿洗いが恐らく大変だと思って発明したアイテム。

娘が発明したハヤハヤグローブ。このグローブをつけると皿洗いが速くなるらしい。買取価格5円とします。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) November 11, 2019

僕の大切にしていたテムレスが逝った… pic.twitter.com/xE3DSsXSzy

その後、ママの皿洗いを見て早く洗えないことに気づき考え「ハヤハヤグローブ2」を発明。

ちなみに買取価格10円の場合、10円玉1枚より1円玉10枚の方が喜ぶという。この頃はまだ可愛い発明だった。

佐藤家のお小遣いシステムは、ママを楽にさせる発明品を作りパパが買い取るシステム。今回は、皿洗いが早くなるハヤハヤ手袋2

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) April 20, 2020

1の時と違い使ってみると意外と使える。買取価格10円としました。

ようやく発明品の対価で1600円くらい貯まったみたい。 pic.twitter.com/GPU9EFNxxD

下記はゴミとして捨てる予定だったものを再度拾ってきてゴミを出さない発明をすると言っていたのが印象的だった。

FLUXの空箱の再利用方法…

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) March 5, 2020

世の中で捨てる物も想像力で遊べることを教えてあげました…笑

この持ち運び可能な発明品にパパは買取額150円とした娘に渡しました。

150円で今より立派なペンを買うんだよ。付加価値の勉強。分かったかな…笑 pic.twitter.com/Yvcn7Vnx0g

コロナで騒がれた初期の頃に発明したマスク。

マスクが売っていないという言葉から考えてひらめいたと思われる。

このあたりから実用的になってきて買取額が急激にあがる。このマスクは50円。

コロナでマスクが売ってないと言ったら娘が紙でマスクを製作してパパに買取して欲しいと。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) April 12, 2020

いつから商売人になったのか。しかし意外とクオリティーが高くてビックリ。査定買取額50円。 pic.twitter.com/hzWQr5nStl

そして6歳になってから発明の様子がおかしくなる

我が家の夕食の発表は毎晩楽しく続いた。6歳になったユラは日に日に脳みそが成長しているのが分かる。発表することにも慣れたようで毎晩盛り上がった。時には大人が、なかなか答えられないこともでてきた。

この頃から急激に発明品の様子が変わる。

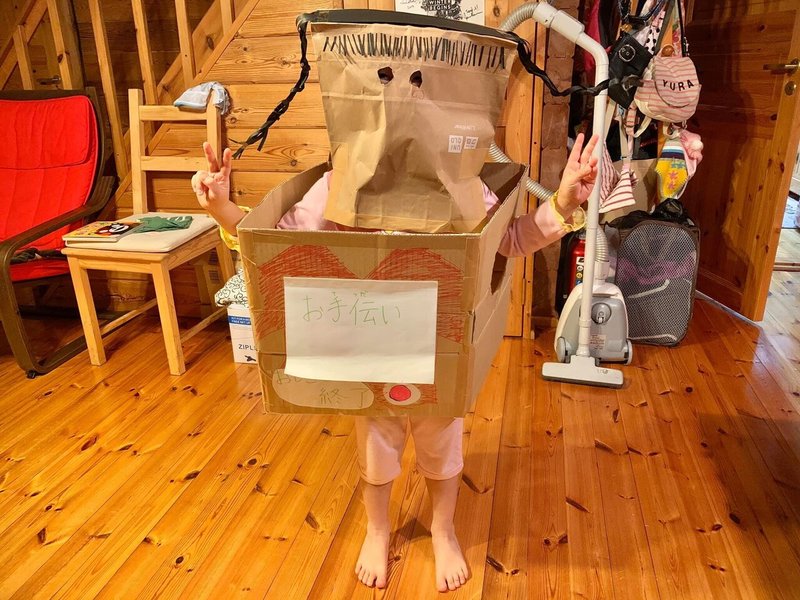

下記、ユラッパー。一言でいうとユラ自身がロボットになっているだけという謎の発明。

ボタンで動く発想は面白く何回かボタンを押したけど目の部分の穴が小さくてお手つだいとは程遠い発明品。

しかしパパは、査定を付けなくてはいけない。なぜこの時に1,000円もつけてしまったのか今でも後悔している。

佐藤家の娘へのお小遣いは、ママを楽にさせるための発明品を作りパパが査定して現金で買取るシシテム。今回の発明はその名もpepper君ではなくユラッパー。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) January 20, 2020

ユニクロの袋を利用し4つのボタンでロボットを動かせる。これは面白いので過去最高額の査定額1000円で買取。5歳の娘は大喜びで楽しそうだった笑 pic.twitter.com/1ieFYKun82

そして娘(ゆら)の発明品を買取る「おこづかい制度」にして1年位。

ある日、僕は衝撃をうけた。そう、HOW TO を発明するようになる。

つまり情報商材屋になってしまった瞬間。

僕はこの制度にして失敗したか。と落胆した。

佐藤家のお小遣いシステムは、娘が発明した物をパパが査定して買取する制度なんだけど、今日は折り紙の作り方の本を査定して欲しいと。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) September 18, 2020

今まで物だったけど、いよいよHOW TOを売るようになってしまった。恐るべし。

買取額は19円にしました。 pic.twitter.com/MnyGeAwE59

そして、この頃が急激に発明品に変化が。

なんかお花を作っているのでママにあげるお花を査定してほしいと言われるのかと思い待っていると作るのに非常に時間がかかっている。

完成後、査定してくれと娘に言われ何を査定すれば良いのか発表してほしいと伝える。そうしたら娘から衝撃は一言が。。。

「花屋を作ったからお店ごと査定して」と。

つまり事業売却という高等手段にでてきた。

パパだってそんなことしたことないぞ。と心で思いながら1,100円も付けてしまった。このままでは佐藤家がお小遣いで破産してしまう。

1年前から佐藤家のお小遣いシステムは、面白いものを発明→パパが査定→査定額をお小遣いとして渡す仕組みなんだけど今回は花屋ができたと。

— 佐藤 敦俊@白馬村 Monster Cliff (@otoshi_s) July 20, 2020

花の指輪を査定していたら違うと。花屋さん全体を査定しろと。いつから事業売却を覚えたんだ。想定外の発明でどうしようと悩む。 pic.twitter.com/wqpo74QnwP

まとめ:クリエイティブな思考型教育の面白さ

今回は、娘の発明品を買取る「おこづかい制度」を1年実施した結果のお話しでした。もちろん今でもまだ続いています。

思考型教育を通じて実は大人の方が考えさせられることが多かった。

・教えるとは、詰め込むことではなく引き出すこと。

・学ぶとは、覚えることではなく考えること。

・子供は育てるのではなく大人が想像以上に育つということ。

・子供は子供でいる権利を尊重する

この部分にクリエイティブな思考型教育の無限な可能性があるのではと思ったのが本音です。子育ての何かの参考になればと思い記事にしました。

ー終わりー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?