2021.9.18 チベット法王「21世紀は日本の時代」

3兆個の細胞が役割分担をして赤ちゃんを形作る

遺伝子の世界を覗くと、その霊妙な働きに驚かされます。

<一個の受精卵が二個に、二個が四個に、四個が八個に、八個が十六個に……と細胞が次々に分裂を繰り返し、途中からは、

「おまえは手になれ」

「おまえは足になれ」

「俺は脳にいく」

「俺は肝臓になる」

と、それぞれ手分けして母親の体内でどんどん分裂を続けて、十月十日で出産、細胞数約三兆個の赤ちゃんの姿になってこの世に誕生する、というわけです。>

3兆といえば、日本の総人口1.27億人の2万4千倍ほどです。

それだけの数の細胞が役割分担して、手や足、脳や肝臓の細胞となって、一人の赤ちゃんを形作るのです。

その設計図となっているのが遺伝子です。

細胞1個1個の中には、手にも足にも脳にも肝臓にもなれるよう、全ての情報が書き込まれた遺伝子があり、これを本にすると1000ページの本1000冊分の情報量になります。

これだけ精巧な生命の設計図をいったいだれがどのようにして書いたのか

<さらに驚異的なのは、これら遺伝子の構造と原理は、全ての生物に共通していることです。現在、地球上には200万種以上の生物がいるといわれていますが、カビも大腸菌も植物も動物も人間も全て同じ原理。ということは、あらゆる生物が同じ起源をもつことを示しているように思われます。>

チンパンジーと人間の遺伝子は98.8%が同じだと言います。

両者は見た目も知能水準も全く違いますが、わずか1.2%の遺伝子の違いがそれを生んでいるのです。

また稲と人間の間でも、遺伝子は約40%が同じと言われています。

<人間の遺伝子のなかには、昔の魚や、爬虫類などの遺伝子も入っており、受精してから誕生するまでに、胎児は母親の胎内で過去の進化の歴史をもう一度大急ぎで再現するのです。これは遺伝子のなかに進化の歴史が全部インプットされているためと思われます...>

遺伝子というと、親から子への遺伝を司るものというイメージが一般的ですが、実はその生物が生きている限り、1分1秒も休みなく働いています。

例えば、人間の赤血球は一日に数千億個も壊れ、新たに作り直されます。

その1個1個の赤血球を形成する際に、遺伝子の情報が使われているのです。

<ヒトの遺伝情報を読んでいて、不思議な気持ちにさせられることが少なくありません。これだけ精巧な生命の設計図を、いったいだれがどのようにして書いたのか>

今回は、分子生物学者として世界的に著名な筑波大学の故・村上和雄名誉教授を偲び、氏の言葉を転用して、人間とは、日本人とはどういうものなのかについて書いていこうと思います。

村上名誉教授は今年4月13日に逝去されましたが、

“これだけ精巧な生命の設計図”を書いた存在を

「サムシング・グレート(偉大なる何者か)」

と呼び、探求を続けてこられました。

サムシング・グレートの3つの望み

村上教授が考察された中に、1本のトマトの苗から1万数千個の実が付いた事例があります。

これは遺伝子を操作した結果ではありません。

普段は20個から30個の実しか付けない普通の種です。

違いは土を使わず、太陽光と栄養を含んだ水だけで育てられた事です。

すなわち、普通のトマトにも1万数千個もの実を付ける潜在能力があります。

しかし、土の中に植えられて他の植物と共に生きていると、その潜在能力は発現しないのです。

これを村上教授は『つつしみ』だと考えられました。

それぞれのトマトが、潜在能力をフルに生かして1万数千個も実を付けようとしたら、地上は激烈な生存競争の場になってしまいます。

それぞれの生物の遺伝子が、潜在能力を制限して生きている。

それはサムシング・グレートが各生物に与えた『つつしみ』なのでしょう。

しかし、人類はどうでしょうか?

石炭でも石油でも好きなだけ掘り出し、必要なだけ燃やしてエネルギーを得ています。

他の生物を隅に追いやり、また人間どうしも欲に駆られて戦争が絶えません。

サムシング・グレートが与えた『つつしみ』の心を、人類は忘れ去ってしまい、それがために自分自身をも不幸にしているのではないでしょうか。

『つつしみ』と共に、サムシング・グレートは生物に利他心も与えたようです。

そして遺伝子には、利他的な働きをするものもあるようです。

<毒をもったある種の蛾の場合は、産卵を終えるとじっとして、わざと外敵に食べられる機会を増やす。わざと食べられて「まずい」ことを覚えさせることで、若い蛾が襲われる機会を減らす努力をしているといいます。>

こうした利他的な行動によって、自分は犠牲になっても種としての生き残りの可能性は高まります。

逆に各自が利己心ばかり発揮していたら、お互いの足の引っ張り合いになって、種としての存続は難しくなってしまいます。

各個体が利他心をもって種の存続と繁栄のために行動する、それがサムシング・グレートの期待のようです。

さらにサムシング・グレートは人間が明るく、楽しく生きる事を望んでいるようです。

村上名誉教授は、笑いと糖尿病の関係を実験で調べた事があります。

25人の糖尿病の患者に、昼食後にベテラン漫才師の漫才で大いに笑ってもらい、その後の血糖値の変化を測定しました。

普段は食後に血糖値は急激に上昇するのですが、大笑いした後では、上昇が緩やかになっていました。

これは統計学的な誤差を遥かに超えた、意味のある違いでした。

この結果はアメリカ糖尿病学会誌に掲載され、ロイター通信によって全世界に発信されました。

人間の遺伝子の中には、笑いによって働きが大きく変化するものが見つかっており、それが人間を本来の健康状態に近づけるようです。

わが国では古来から「病は気から」と言って、笑いのない、陰気な心持ちでいると病気がちになり、逆に明るく前向きに生きていると病気とは縁遠くなると考えられてきました。

人間の心理が遺伝子に影響し、それによって身体も影響を受けるということが、最新科学によって明らかにされつつあります。

サムシング・グレートは愚直な人間を応援する

つつしみ深く、他者のことを思い、明るく前向きに生きていく。

それは宮沢賢治が『雨にも負けず』で描いた生き方ではないか、と村上教授は指摘します。

<雨にも負けず風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けない

丈夫な体を持ち 欲はなく決して怒らず いつも静かに笑っている

1日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ あらゆることを自分を勘定に入れず・・・

東に病気の子供がいれば 行って看病してやり

西に疲れた母がいれば 行ってその稲の束を背負い・・・>

サムシング・グレートは、そんな愚直な生き方をしている人を求めていているのではないか、と村上名誉教授は考えます。

村上名誉教授自身の生き方も愚直そのものでした。

教授が世界的に有名になったのは、高血圧を引き起こす原因となる酵素『ヒト・レニン』の遺伝子解読に成功したことですが、その方法自体が愚直でした。

わずか0.5グラムの純化レニンを抽出するために、3万5千頭の牛の脳下垂体を食肉センターから貰ってきて、一つずつ皮むきしていくという作業をしたのです。

頭のいい人たちからは、

「素人くさくてスマートじゃない」

と陰ロも叩かれたようですが、そういうバカみたいな粘り強さや愚鈍な方法でしか手にできない成果もあると、強く信じて続けた結果でした。

愚直な人間だけが、サムシング・グレートが与えてくれる大きなチャンスを生かせるようです。

日本語に籠もる畏敬と感謝の念

こういう愚直な精神性は、

「ありがとう」

「いただきます」

「もったいない」

「おかげさま」

といった日本語の中に残っている、と村上名誉教授は指摘されています。

例えば、「ありがとう」は、「有り」「難い」、有り得ないものがあることに対しての深い畏敬と感謝の念から生まれてきた言葉だと言います。

生命現象そのものが「有り難い」ものです。

<どれくらい「有り、難い」のかといえば、進化生物学者の木村資生(もとお)さんによれば、この宇宙に生命細胞が一個偶然に生まれる確率は宝くじを買って、一億円が百万回連続で当たるくらいのとんでもない希少さなのだそうです。人間は一人につき、その細胞を六十兆個ももっている。私たちの存在はそれほど「ありがたい」ものなのですが、長く自然と共存してきた日本人の精神の中には、そのありがたさが無意識のうちにもしみとおっているのです。>

「いただきます」は、その有り難い食材の「いのち」を食事として頂く際の感謝の言葉です。

「おかげさま」の「お陰」は光で、太陽の日の光で我々が生かされている、その感謝の思いです。

「もったいない」は「物体(もったい)ない」で、物本来の姿が失われることへの申し訳ないという感情です。

せっかく食べ物として頂いた命を食べ残したら、それはその食材のいのちを全うさせてやれなかった、という申し訳ないことなのです。

21世紀は日本の出番ですよ

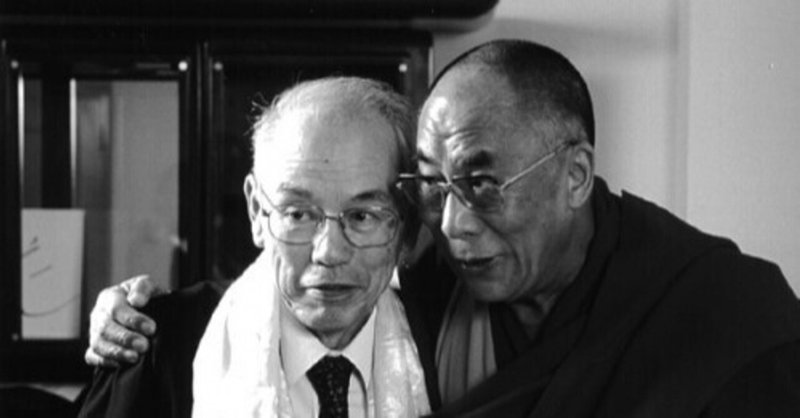

村上名誉教授がダライ・ラマ法王とお会いされた時、法王は教授の手をとって、

「21世紀は日本の出番ですよ」

と言われたそうです。

<日本の何が出番かといえば、高い経済力や科学技術力をもちながら、欧米のように自然を敵対や克服の対象とはせず、むしろ自然を敬い、その中に溶け込むようにして自然とともに何千年も暮らしてきた日本人のおだやかで調和的な精神や文化。それこそが、この混乱と不安に満ちた世界に必要だと法王はいうのです。>

現在、SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)が世界中で叫ばれているのも、人類が自分の利益だけを利己的に追求してきたが故に、世界の環境がもはや持続可能性を失いつつある、という危機感からでしょう。

とすれば、現在の人類が必要としているのは、まさに「ありがとう」「いただきます」「もったいない」「おかげさま」という『つつしみ』の精神です。

人間は自然に生かされているという『つつしみ』の自然観を

しかし、日本の古代人はどうしてこういう『つつしみ』の精神を持っていたのでしょう?

我々の古代の先人たちは、万物を神の「分け命」だと見ていました。

その世界観は、現代科学が全ての生物が同じ遺伝子の構造と原理を持つと見出した生命観に極めて近いものです。

しかし、そういう世界観をもっていたのは、古代日本人だけではありません。

キリスト教が広まる前からヨーロッパに住んでいたゲルマン人やケルト人も、同様の世界観を抱いていたようです。

農耕や牧畜が始まる前の豊かな自然の中で、人間が自然に生かされていると感じるのは、ごく素直な感情だと思われます。

しかし、農耕と牧畜を始めると、人間は「自力」で食糧を得たことに自信を持ち、『つつしみ』の心を忘れていくようです。

そして、

「人間が世界を支配し、自らの欲望を満たすために好きなように使って良い」

という世界観を持ち始めるのでしょう。

例えば、下の旧約聖書の一節は、その世界観を表しています。

<神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」>(『旧約聖書』創世記)

人間だけが神にかたどられて作られた特別な存在であり、すべての生物を治めるべき役割を持っているという傲慢な世界観です。

この自然観を持った西洋文明が近代物質文明を生み出し、地球を好きなように使って、現在、持続可能性の危機が訴えられるまでになっているのです。

この危機を打開するには、人類は再び、自らを自然の一員と見做す『つつしみ』の自然観を取り戻さなければなりません。

SDGsは17の目標からなりますが、皆さんにはどれを取り組まれるにしても、西洋の後追いではなく、是非『つつしみ』の自然観からオリジナルな提案をして頂きたいと思います。

最後までお読み頂きまして、有り難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?