2021.10.18 “おんな北斎”と呼ばれた天才絵師

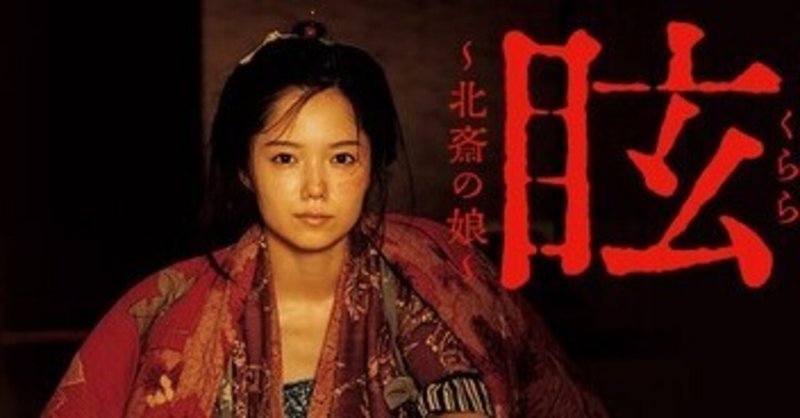

『眩~北斎の娘~』という特集ドラマが、4年程前にNHKで放送されていたのを皆さんはご存知でしょうか?

宮﨑あおいさんが主演で、かの葛飾北斎の娘『応為』を題材にしたストーリー。

『浮世絵』や『葛飾北斎』と言えば、皆さんもある程度知っているでしょうが、その娘の『応為』となると、ほとんど知らないのではないでしょうか。

私も応為については、このドラマで知ったのが初めてでしたので、色々と調べている内に、彼女自身にも非常に面白いエピソードが眠っていることを知りました。

ということで今回は、北斎以上の才能を持っていたとも言われる江戸唯一の女絵師、『葛飾応為』の歴史をいつもよりゆる〜く紐解いて行こうと思います。

①身上

応為は1800年、北斎の2人目の妻『こと』との間にできた三女として生まれます。

ちなみに『応為』というのは雅号であり、本名は『お栄と言います。

彼女は、まるで「北斎を女にした」かのような人物で、酒やタバコが大好き、口が悪く態度がでかい。

そして、料理ができず、掃除もしない。

江戸時代はまだまだ

「女はお淑やかで、男を立てる」

という文化が色濃く残る時代。

一度だけ、南沢等明という画家に嫁入りしたのですが、家事を一切せず、挙げ句の果てには旦那の絵を鼻で笑う応為に愛想を尽かしたのか、すぐに離縁されてしまいます。

そんな北斎のDNAを受け継いだ娘ですが、もちろん受け継いだのは破天荒な性格だけでなく、絵師としての才能もピカイチでした。

②絵師として

「余の美人画はお栄(応為)に及ばざるなり」

これは、北斎が残した言葉であり、娘の応為の才能を認めていたことが分かります。

ちなみに、北斎は応為のことを「アゴ」と読んでいたらしいです。

これは彼女の「アゴが出ていたから」らしいですが…。

娘とはいえ、北斎は何とも辛辣な父親ですね…。

離縁後はすぐに実家に戻り、北斎の助手として本格的に画業に打ち込むこととなった応為。

江戸唯一の女絵師として、独特な陰影の使い方、女性の描き方は北斎のみならず、町中の人々を驚かせました。

ですがこの時代、女絵師が生きていくのは相当に苦しかったようです。

北斎は、生涯に3万を超える絵を残しましたが、応為が残した絵はたったの10数点…。

江戸の世においては、

「女が描いた絵などいらぬ」

と、ほとんど見向きもされない時代。

父親の雅号を使えば、絵は飛ぶように売れるため、たとえ、ほとんど応為が手を入れた絵であっても、「北斎」の名を入れることが多かったと言われています。

諸説ありますが、北斎が80歳を超えた頃の肉筆画は、彩色が若々しく精緻に過ぎる作品がたびたび見られ、こうした作品が『応為作』ではないかとする意見もあります。

では、実際に応為がどのような絵を描いたのか見ていきましょう。

③絵の実力

上の絵は、『吉原格子先之図』といわれ、吉原遊郭の和泉屋を舞台に、格子越しの花魁と遊女、手前の禿と客を描いた作品です。

この作品は、北斎がオランダ人から依頼された物と紙のサイズが一致していることから、1818年頃~1844年の間に描かれたといわれています。

日本で最初に影を描いたのは、平賀源内の一党でしたが、この絵ほどの完成度ではありませんでした。

また、遊女のいる大行灯の明るい部屋は、遠近法を用いられ、格子も立体的に構成されています。

これは、応為の作品で最も評価されており、応為の真骨頂とも言える“光の表現”が、惜しみなく発揮された作品と言えるでしょう。

この上の絵の春夜美人図(別名:夜桜美人図)は、灯篭の明かりを頼りに短冊に筆を走らせる女性が描かれており、仄暗い夜の中に広がる陰影を見事に表現しています。

カメラや写真を参考にできない時代、これだけの明暗を描き分けられたのは驚異とも言えます。

ちなみに、陰影による表現は西洋画によく見られる技法。

応為はなぜその技を知っていたのでしょうか。

実は、この裏にこんなエピソードがあります。

当時、ドイツ人医師であるシーボルトは、こっそりと北斎に絵を依頼。

絵に『北斎』の雅号は入っていませんが、シーボルトの記録に

<北斎に絵を依頼した>

とあり、こういった関係から、北斎は密かに西洋画に触れていた可能性が高いのです。

江戸時代、画業は一つの流派を極めていくというのが常識でしたが、北斎が貪欲に国内外問わず、さまざまな画法を学んでいたことで、応為もその恩恵を受けていたのかもしれません。

江戸で最高峰の腕を持ちながら、女というだけで歴史の表舞台になかなか現れてこなかった『応為』…。

実は彼女、葛飾北斎が90歳で亡くなった後、49歳以降の記録がほとんど残っていません。

映画にしろ、演劇にしろ、歴史物は確たる証拠が残っていないからこそ、作家の想像力や演出が色濃く出て、ロマンに溢れた物が多いように感じます。

緊急事態宣言が明けて半月が経ちましたが、コロナ禍も徐々に終息に向かいつつあります。

芸術の秋でもあるので、この機会に是非皆さんも美術館や映画館、お芝居の観劇などに足を運んでみては如何でしょうか?

今回も最後までお読み頂きまして有り難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?