2022.6.22 日本人が忘れかけている偉人

【投げ銭記事:無料で最後まで読めます】

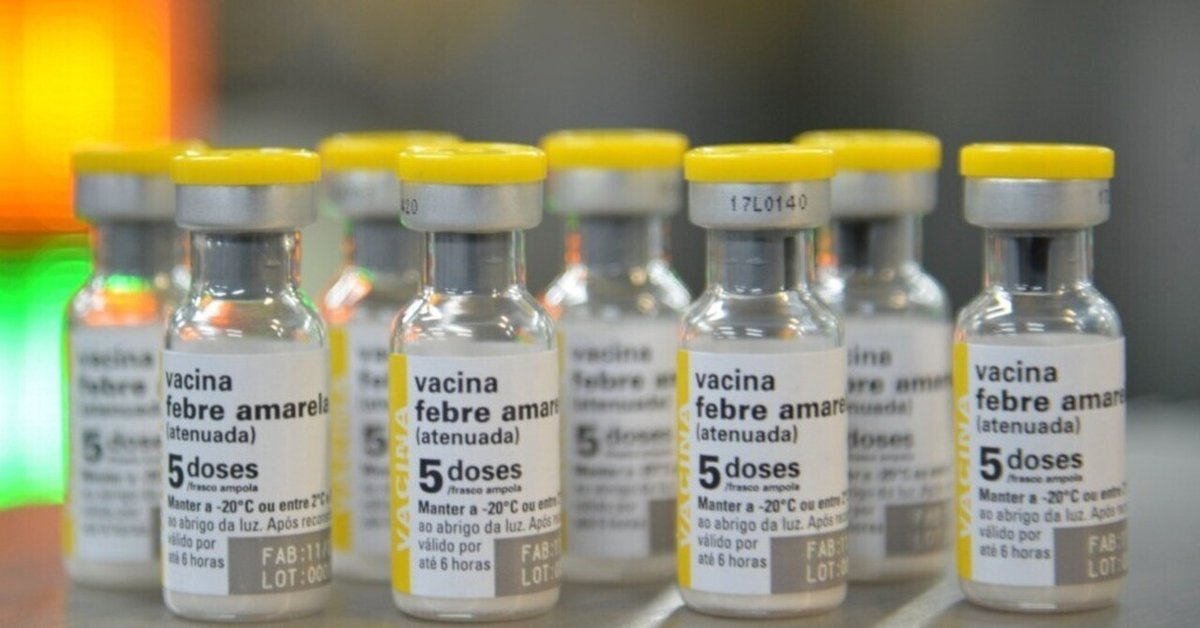

世界中に知られる日本人として有名なのが、『黄熱病』を研究し、今の千円札の顔にもなっている野口英世ですね。

ですが、野口が黄熱病の流行する現地にどのように赴き、現地の人に感謝されていたのかを知っている方は少ないかと思います。

そこで、今回は野口英世と黄熱病を題材にして書き綴っていこうと思います。

恐らく最後までお読み頂ければ、きっと同じ日本人だけでなく、日本人と同じ心を持つかたであれば誇らしい気持ちになると思います。

ノグチ博士来る

1918(大正7)年7月15日、南米大陸の北端、ほぼ赤道直下にあるエクアドルの港町グアヤキルに野口英世は上陸した。

助手として看護婦たち、医療機器の技術者、薬剤師などを従えていました。

同時に臨床医学機器11箱、薬品類4箱、実験用のウサギやモルモットなどが陸揚げされた。

すでに米国ロックフェラー医学研究所の代表的な医学者として名をなしていた野口のことは、到着以前からグアヤキルの新聞で報道されていたので、出迎えで黒山の人だかりとなった。

騒ぎを大きくしたもう一つの理由は、同じ船に乗っていたオペラ歌手のマリア・エバントス一行が、グアヤキルで黄熱病が流行し、町の通りで死ぬ者がいると聞いて上陸を拒否し、出演契約を破棄すると言い出したことだった。

グアヤキルはほぼ赤道直下にあり、海抜5m。

高温多湿で、黄熱病の他にマラリア、ペスト、赤痢、腸チフスなどの感染症の温床で『蚊が多く汚い港町』と言われていた。

公衆衛生対策も整わず、オペラ歌手たちが怖がるのも無理からぬことだった。

身長わずか153cmの野口は、当時の東洋人としても小柄だった。

その野口が真っ白のスーツ姿にゲートルを巻いた猛獣ハンターのような奇抜な格好をして現れた。

翌日の現地の新聞の第一面には、その写真が大きく掲載された。

新聞記者には、

「ゲートルを巻けば蚊が防げるから、足の方には神経を使わないで研究に専念できるでしょう」

と答えている。

さらに新聞は、

<ノグチが他の博士たちと異なるのはスペイン語を話すことだ>

とも報じた。

野口は上陸第一声を現地の人々に直接伝わるようスペイン語で語ったことが、彼等の興味をさらにそそった。

その一週間前に米国ロックフェラー財団が組織した黄熱病委員会調査団の野口以外のメンバーが到着していたが、彼ら米国人はスペイン語を学ぶことなど念頭になかっただろう。

もっとも、野口がスペイン語を勉強し始めたのは、わずか1年ほど前に過ぎない。

英語、ドイツ語、フランス語、デンマーク語を話す野口は、外国に溶け込むには、その国の言葉を学ばなければならないと考えていた。

ロックフェラー医学研究所でも、

「野口英世は眠らない」

との伝説を生むほど研究に打ち込んでいたが、その勢いでスペイン語も習得したのだろう。

優秀でファイトのある医者はいないか

野口がグアヤキルに来たきっかけは、その4年前の1914年8月に開通したパナマ運河だった。

パナマ運河建設に最初に取り組んだのはフランスのパナマ運河会社だったが、その足を掬ったのが黄熱病だった。

通常、黄熱病は突然発症し、頭と腰が痛む。

発病の日から吐き気を催し、白眼が黄色みを帯び、黄疸が身体中に広まる。

発病後5,6日で死亡するのが普通だが、7日目になっても死ななければ助かるチャンスもある。

この黄熱病で、大勢の建設労働者やフランス人工事関係者が死んでいった。

それが一因となって、同社は破産して工事は頓挫する。

運河建設事業を引き継いだアメリカは、黄熱病対策に取り組んだ。

「黄熱病は蚊が媒介する」

という説に基づいて、4000人もの人員を投入して、近隣地区のゴミを焼却し、ドブを浚って徹底的に清掃を行った。

これが奏功して、黄熱病発症の数も減少し、運河建設は成功した。

しかし、運河を通る船が寄港するグアヤキルなどで黄熱病対策を講じなければ、パナマもすぐ元の状態に戻ると考えられた。

そして、この地から黄熱病を一掃できればメキシコ、ブラジル、ペルーなどの保健衛生問題は容易だろうと米国は考えた。

米西戦争でスペインを破ったアメリカは、中南米諸国に覇権を伸ばそうと狙っており、その一環として『黄熱病撲滅』が必要だった。

まずはエクアドルの黄熱病を叩かねばならない。

危険な現地に赴いて、その病原菌を解明できるような優秀でファイトのある医者はいないかとの問い合わせに浮かび上がったのが、ロックフェラー医学研究所のドクター・ヒデヨ・ノグチだった。

自分達を苦しめている伝染病と戦ってくれる『義人』

エクアドルに来る時点で、『ドクター・ヒデヨ・ノグチ』の名前は、梅毒スピロヘータの純粋培養、小児麻痺と狂犬病の病原体の発見などの業績で、世界的に広まっていた。

ロックフェラー医学研究所の4人しかいない正式メンバーの一人であり、血清学会の会長にも選出されていた。

その‟医学界への貢献”に対してスペイン、デンマーク、スウェーデン政府から勲章を授与されていた。

1914年にはノーベル医学生理学賞の候補にも挙げられたが、第一次大戦の勃発で受賞そのものが中止となった。

グアヤキルの人々から見れば、世界的に著名な医学者が危険をものともせずに熱帯の僻地までやってきて、自分達を苦しめている病気と闘ってくれる。

しかも、自分達の言葉まで覚えて。

そんな野口の姿は、現地の人々には『義人』と映ったようだ。

野口が現地に滞在した約3ヶ月半の間に、グアヤキルのエル・テレグラホ紙は43日間、平均すれば週に3回ほどのペースで、ドクトル・ノグチと黄熱病関連の記事を掲載し続けた。

人間発電機

到着の翌日から黄熱病検疫所の2階の1室を借りて仕事を開始し、深夜まで研究室に留まって実験を繰り返す野口は、現地の人々から‟人間発電機”と呼ばれた。

野口を中心とするロックフェラー医学研究所の黄熱病委員会調査団のアーサー・ケンダル団長は、野口の仕事ぶりについて、次のように手紙に書いている。

<彼の熱意たるや恐るべきもので、今日まで彼の要求には全然ついていけたことがない。

・・・野口は思いつくとすぐに指示を発する。

私はありとあらゆるかたちの要望を受けた。

・・・そのため私は寸秒も落ち着くひまがなかった。

私の扱っている会計はめちゃくちゃになった。>

野口の研究を助けたのは、検疫医師のレオポルト・イスキエタ・ペレスとウォンセスラオ・パレハ博士の二人だった。

彼らも野口に猛烈に鍛えられたのだろう。

やがて、エクアドル医学界の指導者になった。

野口が研究のためにエクアドルの小動物について知りたがっているという噂が広まると、子供たちがイモリやヒキガエル、亀などを持って研究所にやってくるようになった。

その度に野口は仕事の手を休めて、子供たちの相手をした。

小動物のどれかが、黄熱病の病原体を保有しているかもしれないと考えていた。

<ロックフェラー黄熱病委員会 黄熱病の病原体を発見>

パレハ博士は、黄熱病の疑いのある患者を毎日診察して、その結果を野口に報告していた。

彼が診察した先住民の娘は間もなく死亡したが、その血液の培養結果を見た野口は、

「やったぞ。これは黄熱病の病原体に違いない」

と小躍りして喜んで、臨床実験を夜遅くまで続けた。

グアヤキルに到着してわずか9日目のことだった。

そして黄熱病と診断された27名の患者のうち、6名から同じ微生物が発見された。

7月27日付けのエル・テレグラホ紙の第一面に、

<ロックフェラー黄熱病委員会 黄熱病の病原体を発見>

という大見出しの記事が掲載された。

最終的な検証が行われる前に新聞に公表されたのは、ロックフェラー医学研究所が、その成果をいち早く国際的にアピールしようとした思惑からだった。

アーサー・ケンダル団長は、エクアドルの首都キトに赴き、厚生大臣(後の大統領)イシドロ・アヨラに報告。

エクアドル政府が彼の報告を受け入れたので、調査団は9月10日に帰国することにした。

業績のPRさえできれば、後は一日も早くアメリカに帰りたいと願っていたかのようである。

しかし、野口は一人残って黄熱病のワクチンを開発しようとした。

病原菌の発見だけでは、学問的成果ではあっても人々は救われない。

ワクチンを作って成果を上げてこそ、人を救う医学である。

ワクチンで多くの陸軍兵士が救われた

野口はロックフェラー医学研究所の所長サイモン・フレキシナー博士に次のように報告している。

<動物実験をしたところワクチンに効果があったようです。

私の実験は秘密にしておくことはできずにおります。

段階を追った臨床実験の正式の公表はありませんが、当地の医者たちにはわかっています。

パケリソ大統領の要請で山岳地帯の兵士に予防注射をうちに首都のキトに赴きました。>

9月16日、パレハ博士に伴われて、野口は汽車で首都キト市を訪れた。

そこには山岳地帯の陸軍の兵士たちが、ワクチンの実験のために集められていた。

9月19日付けのエル・テレグラホ紙は、野口と陸軍兵士を登場させた風刺漫画で、次のような会話を載せた。

<私のワクチンがよい結果を出すためには、注射の前に石鹸を用いて入浴する必要がある。

えっ! やめてください。黄熱の方がましです。>

熱の出るワクチンを恐れ、慣れない入浴を兵士が嫌がっていた様子が風刺されている。

それはともかく、野口の製造したワクチンで多くの陸軍兵士の命が救われた。

グラシアス、ドクトル・ノグチ!

野口の開発したワクチンが、効果を発揮したことを知ったエクアドル国民は大喜びした。

グアヤキル大学では教授会で、‟ドクトル・ノグチに医学部名誉教授の称号を授与し、肖像をメダルに彫って大学の会議室に飾ること”を満場一致で議決。

その後、首都のキト大学、クエンカ大学も名誉教授の称号を贈った。

エクアドル陸軍は、野口を陸軍名誉大佐並びに名誉軍医総監とし、軍服一式と剣を贈呈した。

これらは現在、福島県猪苗代町の野口英世記念館に陳列されている。

10月23日の夜、帰国を前にした野口のための謝恩送別会がグアヤキル市のオルメド劇場で開催された。

政府、軍、市、医学界などの代表者が集まり、円形のオペラハウスは3階まで満席となった。

エル・テレグラホ紙の社主が、次のような演説をしたことが、翌日の同紙第一面で報じられている。

<なにとぞ全国民の感謝の声をお聴き下さい。

これは過去の悲劇のために恐怖のうちに生活を営んでいた国民の声であります。

あなたの業績のおかげで平野は沃土となり、国は富み栄えることでしょう。

・・・「ドクトル・ヒデヨ・ノグチ」の名がエクアドルから消えることは断じてありません。>

野口は英語とスペイン語で答辞を述べた。

そして、その最後に

「もし、お国が私を必要とするとき、私は誰よりも先に馳せ参じましょう」

と結んだ。

会場を埋めた人々は立ち上がって、

「グラシアス、ドクトル・ノグチ!(野口博士、ありがとう)」

と叫びながら拍手を送った。

10月27日、野口は中央桟橋からランチに乗り、英国船に乗り込んだ。

大勢の人々がランチで見送る。

汽笛一声、船が動き出すと、人々は、

「ビバ、ドクトル・ノグチ(野口博士、万歳)」

とランチから叫び、帽子やハンカチを大きく振った。

エスクエラ・フィスカル・ヒデヨ・ノグチ

グアヤキルは今や人口500万人の大都市に変貌し、野口が研究した黄熱病検疫所は国立公衆衛生研究所となり、文化財建築に指定されている。

そこには野口の肖像付きのプレートが飾られ、ここで

<野口英世が黄熱病の病原体を発見した>

という碑文が掲げられている。

その右側にもう一枚のプレートがあり、

<左に記した野口の発見は誤りであり、のちに修正が加えられた>

ことを告げている。

野口が発見したのは、黄熱病とよく似た症状を起こすワイル病の病原体であったようだ。

黄熱病の病原体はウイルスであり、野口が使っていた光学顕微鏡では見ることができなかった。

その発見には、この15年ほど後の電子顕微鏡の発達を待たなければならなかった。

学問的に野口の発見が黄熱病の病原体ではなく、ワイル病であったとしても、彼が危険を冒して現地に乗り込み、その地の多くの人々を救い、またそこで後の医学界のリーダーを育てたという功績に対する人々の感謝は変わらない。

グアヤキルの2枚のプレートは、同地の人々の自然な気持ちだろう。

野口を首都キトで迎えた厚生大臣イシドロ・アヨラは後に大統領となってから、キトの北東にある野口が立ち寄った小学校を『エスクエラ・フィスカル・ヒデヨ・ノグチ(野口英世小学校)』と命名した。

あちこちに野口の写真が飾られ、学校行事のある時にはエクアドル国旗、キト市の旗と共に日章旗が飾られる。

野口はエクアドルの後も、黄熱病の研究でメキシコ、ペルー、ブラジルと10年間、中南米を回って、各地で後継者を育成し、同様に胸像、レリーフ、あるいは『ノグチ通り』という名称で顕彰された。

そして最後は、1928(昭和3)年5月21日、アフリカ・ガーナのアクラで、自ら黄熱病に罹って亡くなった。

最後まで危険をものともせず、医学で人々を救おうという志は変わらなかった…。

改めて千円札を見て頂きたいのですが、そこに使われている野口英世の肖像は、エクアドルに出かけた時のものだといいます。

気負いも衒いもなく、穏やかに真っ直ぐに見つめる眼差しは、ただ人々に対する慈愛が籠もっているように感じられます。

ここから先は

¥ 165

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?