【短編小説】君のフォント

「好きなタイプだ」

一目見てすぐにそう思った。

五時間目。

英語の授業が終わる間際に先生が言った。

「月曜日に宿題にしてたプリント、みんなやってきたかー? 今日、提出日だからな! いちばん後ろの席の奴、集めてこーい!」

いちばん後ろの席の奴であるわたしは、自分のプリントを持って立ち上がった。

前の席へと一歩ずつ歩みを進めながら、この列の生徒のプリントを集める。

自分のプリントの上に、回収したプリントを一枚一枚重ねながら静々と歩くその姿は、きっとバージンロードを歩く花嫁のように違いない。

あと二人で終わり、というところで、うっとりしながら歩いていた花嫁の息が止まりそうになった。

差し出されたプリントに目が釘付けになる。

日本語も英語も、たまらなく自分好みの文字だったのだ。

「わたしの好きなタイプだ」

そう思った。

その文字の持ち主は、クラスメイトの倉科くんだった。

今年、高ニの四月に初めて同じクラスになってからすでに九ヶ月が経つけど、わたしとはまるっきり交流のない男子だった。

けれど、仲のいい友達数人と休み時間に席に集まって笑いながら話している姿は見たことがある。

規則や先生の言うことをきちんと守る、いたって普通の男子。誰に対しても物腰のやわらかなところから、家族に大切に育てられてきた感じがして好感は持っていた。特別な感情はなかったけど。

彼は先週の席替えで、わたしと同じ列の、前から二番目の席になった。

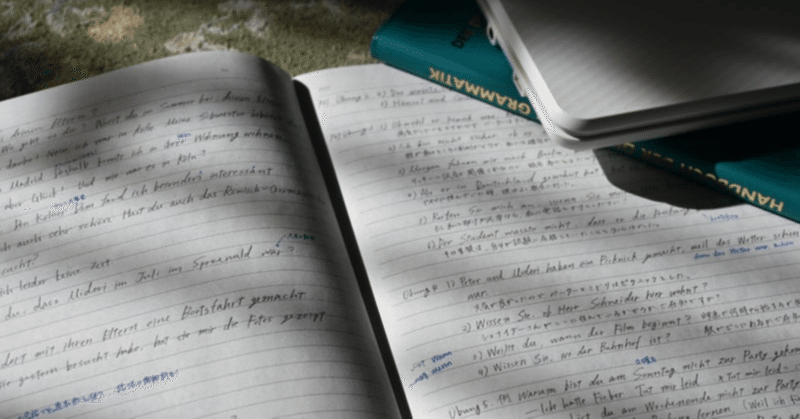

プリントの文字を見て以来、わたしは彼の文字に注目するようになった。

心もち右上がりだけど細かな部分まで丁寧に書かれた文字。一見、女子が書いたのかと思うような、心をくすぐる書体。

彼の世界のルールによって書かれたひらがな、カタカナ、漢字、数字、記号、アルファベットは、まるで希少価値のある芸術作品のように思えた。

わたしは彼の文字を「倉科フォント」とこっそり名付け、プリントを集めるたびに目に焼き付けた。いちばん後ろの席の特権だ。

たとえば彼があの文字を書いたらどんなふうになるのだろう。この文字は?

などと、次第に妄想をふくらませていった。

「おばちゃーん、ノートありがと」

普段、教室でよくいっしょにいる理香子が国語のノートを差し出した。

わたしのノートが見やすいらしく、理香子はいつも授業中に板書をとらずにわたしのノートをコピーしている。わたしは理香子からノートを受け取った。

「あのさぁ、おばちゃんはやめてくれるかなぁ」

頬杖をつき口をとがらせると、理香子が言った。

「いいじゃん、小幡優里なんだから。それに発音はいわゆる大阪の「おばちゃん」じゃなくて、サザエさんの「タラちゃん」と同じく最初の”お”にアクセント置いてるんだからいいでしょ。気にしない、気にしない!」

理香子が豪快に笑う。

そうなのだ。

わたしは小学生の頃から、友達にもその保護者にも「やけに落ち着いている」と言われ、名字もちょうど小幡だったことから「おばちゃん」と呼ばれるようになった。ステキ女子にはほど遠い。

「どうしよー!」

そのとき、突然甲高い女子の声が教室の前方から聞こえた。

倉科くんのとなりの席の西野さんだ。

「どうしたの?」

友達の女子一名が声をかけている。西野さんの席の周りに立って話しているので、西野さんの表情がここからでもよく見える。

「昨日の授業中寝ちゃって、国語の板書とってなかったのー」

アイドル歌手のように小柄でかわいらしく、容姿端麗、文武両道でクラスナンバーワンの人気女子。

そんな彼女でさえも授業中寝ちゃうことがあるんだなぁ、そう思いながら様子をみていた。

「ねぇねぇ、昨日のノートとった?」

「ごめん、実はあたしも寝ててさぁ……」

友達女子が頭をかく仕草をしながら答えている。

ナンバーワン女子が困っているようだ。

声をかけるチャンスじゃないか!

うちのクラスの男子はいったい何をやってるんだ!

図らずも、近所のおせっかいなおばちゃんみたいな立ち位置で、クラス中の男子に心の中で圧をかける。

「もうすぐ期末なのにどうしよー!」

ナンバーワン女子が、ムンクの叫びのような形相になりかけた時、声がした。

「あの……僕のでよかったら貸そうか?」

倉科くんだった。

となりの席だからいちばん耳に入ったのだろう。

「えっ、ほんと?!」

西野さんに驚きの表情が広がったあと、笑顔が発生しそうになる。

その瞬間、わたしはダッシュで西野さんに駆け寄った。

「西野さん、よかったらわたしのノート使って! いつ返してくれてもいいから」

わたしは国語のノートを西野さんに差し出した。

西野さんがきょとんとしている。

そりゃそうだろう。

わたしは、西野さんとは普段ほとんど話したことがないのだから。

「あ……、うん。ありがとう!小幡さん。倉科くんもありがとう、今日は小幡さんに借りるね」

西野さんが受け取って、笑顔をわたしと倉科くんに向ける。

ごめん、倉科くん。

圧をかけておきながら申し訳ない。

そう思いながらわたしは席に戻った。

「どしたの、急に西野さんのとこなんか行って。おばちゃん仲良かったっけ?」

理香子が不思議そうにわたしを見ている。

ここで西野さんが倉科くんのノートを借りて倉科フォントを目にしたら、きっと西野さんは倉科くんに好感を持ってしまう。

ノートなんてプリント以上の破壊力があるに違いない。

そうなったら、ナンバーワン女子になんて、おばちゃんのわたしには太刀打ちできない。だから阻止したのだ。

ん?

なんでわたし阻止してるんだ?

なんで西野さんが倉科くんに好感を持つことを恐れているんだ?

わたしが好きなのは倉科フォント。

ただそれだけなのに。

一晩考えたもののスッキリせず、モヤモヤした気分で翌朝登校すると、下駄箱で西野さんが駆け寄ってきた。

「小幡さん、ノートありがとう!」

西野さんが、うつむきながらわたしのノートを目の前に両手で差し出した。

「あ、ううん、全然平気」

わたしがノートを受け取ると、西野さんが顔をあげた。

その途端、表情が明るくなる。きゅるるん、という効果音がどこからか聞こえてきそうだ。

「ん?」

わたしが首を傾げると西野さんが言った。

「あのね! 実はわたし、前から小幡さんに憧れてたの!」

あまりの唐突さに、わたしは一瞬ひるんだ。

「小幡さん、スラッと背が高くて、ストレートロングの黒髪もかっこよくてモデルさんみたいだし! 口数少なくて落ち着いた雰囲気も、どの男子よりもかっこいいと思うの!!」

なにが起こったのだろうか。

ナンバーワン女子が、わたしに憧れていたなんて。クラス中の男子に恨まれそうだ。

「あ、そうなんだ、……ありがと」

彼女なりの精一杯の告白を終え、西野さんは笑顔を見せてから、一時間目の体育のために更衣室へ向かって走っていった。

衝撃の告白を朝っぱらから受け、少々動揺していたわたしは、今日、自分が日直だということをすっかり忘れていた。

一・二時間目の体育が終わり、更衣室で着替えて教室に戻ると、机の上に学級日誌が置かれていた。日誌を手に取ると、その下から一枚の青い付箋紙が現れた。

「小幡さん」

聞きなれない声がした。

わたしが顔をあげると、目の前には倉科くんが立っていた。

「はい……」

突然の事態に驚きを隠しながら返答すると倉科くんが言った。

「日誌、日直に渡すように先生に頼まれたから僕が机に置いたんだ。声かけられなかった時のために付箋にもメッセージ書いて貼ってたんだけど要らなかったね。これは捨てておくね」

倉科くんが日誌の下の付箋紙を持ち、机からはがそうとした。

「あっ、ダメ!!」

わたしが思わず大きな声を出したので、一瞬クラス中から注目を浴びた。

けれど、みんなすぐにそれまでの自分の世界に戻り、わたしへの注目は三秒ほどで解散となった。

「でも、もういらないでしょ。直接伝えたし」

「ううん、いるの! 絶対いるの!」

わたしは付箋紙をはがして自分の手の中におさめた。なぜか顔の温度が上がったのを感じた。

「そう? うん、じゃあ、そういうことで」

倉科くんがなにごともなかったかのように微笑んで、自分の席へ戻るために一歩踏み出した。だが、すぐに振り返った。

「あっ、そうだ」

「え?」

「小幡さんの国語のノート、西野さんが見せてくれたよ」

「……は?」

なんでそんなことに?

いつのまに二人はノートを見せるくらい仲良しになったのだろうか。

「小幡さんからノートを借りたことがすごく嬉しかったみたいで、周りの席の奴らみんなに見せてた」

西野さん……

本当に嬉しかったんだなぁ。

なんだかわたしも心がほんのりあたたかくなった。

「小幡さんの文字、見やすくていいなって思ったよ」

倉科くんを見たまま息がとまった。

こんなことがあっていいのだろうか。

すぐに息をふきかえして、わたしは前のめりになって言った。

「待って待って!それはこっちのセリフだよ。わたしの理想は倉科フォントなんだから!」

そう言ったところで「しまった」と思い、両手で口をおさえた。

「倉科フォント? 僕の書体? なにそれ。面白い」

倉科くんが笑う。

ひそかに注目してたことがバレて、異様に恥ずかしくなった。うつむき加減で視線を斜め右にずらす。

「あとさぁ、全然関係ないんだけど……」

言葉を選ぶみたいに倉科くんが言った。

「困ってる人にとっさにノートを貸してあげられるの、かっこいいと思ったよ。僕も見習わないとね。じゃあね」

そんな置き土産を残して、倉科くんは自分の席に戻っていった。

呆然としたまま彼を見送った。

そのあと、わたしは手の中の付箋紙を見た。

たとえば彼があの文字を書いたらどんな感じになるのだろう。この文字は?

これまで妄想をふくらませてきた文字が、いま手のひらの中にある。

『小幡さんへ

先生から日誌あずかりました。

倉科』

倉科くんが書いたわたしの名前。

ずっと見たいと思っていたものを見ることができた。

次は名字だけじゃなくて下の名前も見たい。

ゆくゆくは彼のフォントをいつでもどこでも見られるようになりたい。

新たな目標ができたわたしは、手のひらの中の付箋紙を国語のノートの最終ページに貼り付けた。

そして、赤くなった顔が誰にも見えないように机の上に伏せて、次の授業が始まるのを待った。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?