労務管理士公開認定講座を受けて学んだ内容。資格取得は必要ない?

労務管理士という民間資格があります。

私は雇われ社員ですが、一社員として学んでおけば役に立つと考え、労務管理士の公開認定講座を受講してきました。

今回はそこで学んだ内容をまとめております。

結論:労務管理士公開認定講座で学べるのは最低限の知識。資格取得は不要と判断

本記事の結論ですが、私は労務管理士公開認定講座で得られる『2級労務管理士資格』は不要と判断しました。

理由は、企業にあらぬ誤解をさせたくなかったから。

私が受講した目的は雇用契約の知識を学ぶことと、転職の際に企業への強みとしてアピールするためでした。

しかし、労務管理に関する知識は膨大で、約2時間の公開認定講座で扱うのは本当に最小限の知識のみ。触りの部分しか知らない状態で資格を得ても、企業へ変な誤解をさせると判断して資格取得は見送りました。

後述しますが、資格として取得するなら国家資格であり独占業務なども行える、社会保険労務士を目指そうと考えています。

労務管理士とは?

労務管理士とは労働基準法や労務管理に関する専門的知識を習得し、適正な職場環境の構築を行うことができる人材を育成することを目的とした民間資格です。

学んだ内容を整理する前に、労務管理士資格についてまとめておきます。

労務管理士は民間資格になりますが、資格を取得することで労務管理を行うにあたって必要な「労働関係法規」を理解していると証明できます。

また、資格取得と同時に入会が必要な会員になることで、より詳細な内容の研修を受けたり労務管理に関する質問が出来るそうです。

労務管理士になるためには?

労務管理士になるためには、以下4つの方法があります。

公開認定講座での「資格取得」

通信講座による「資格取得」

書類審査による「資格取得」

Web資格認定講座による「資格取得」

今回は1の公開認定講座を受講しました。

この記事は公開認定講座で学んだ内容をまとめているとご認識ください。

受講料や資格認定にかかる費用

労務管理士は約2時間ほどの授業を受講し、最後に15分ほどの簡単なテストで合格すれば、2級労務管理士として資格登録が認められます。

登録諸費用を納入することにより、資格登録手続きが完了し、登録證、認定書、身分証明書、バッジの交付を受けることが出来ます。

1.登録料 20,000円

2.月会費 1,000円

(但し、年払い(12ヶ月分)にて会費を一括で支払った者は10,000円とする)

しかし、合格するだけではだめで、登録には諸費用が必要。

講座の受講で1万円が必要なので最低でも31,000円が必要になるということですね……。

通信研修費(25,000円)を納入し、実力養成を目的に労働基準法を機軸とした、労働基準法の基礎・基本を中心とした研修問題(全30回=期間1年)の履修により専門知識の習得に努める事が出来ます。 (※資格取得者には上記通信研修費において会員割引が適用されています)

さらに知識をつけるには、研修費用として25,000円が必要になります……。

今回は費用の面でも資格取得は見送りました。

社会保険労務士との違いについて

似た分野で社会保険労務士という資格があります。

違いは上図の通りですが、最も大きな違いとしては下記2点。

国家資格と民間資格。

社会保険労務士にしかできない独占業務がある。

この違いだけを見ても資格として全く異なることがわかります。

労務管理士公開認定講座で学んだ内容

それでは、労務管理士公開認定講座で学んだ内容をまとめていきます。

今回の講座では主に上図の教材を利用しました。どちらも2023年9月23日に渡されたものです。

労働基準法のテキストに関しては、令和5年7月1日発行のものになります。

上記の資料をもとに進めた講座であることを、始めにご留意ください。

働く上でのルールと強制力について

②就業規則

10名以上の社員を雇う場合は作成義務あり。内容は下記引用の通り。

労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについ て定めた職場における規則集です。

③会社ごと作られる個別の契約

まず、働く上では様々なルールが定められていますが、上記の順番通り

法律 > 就業規則 > 会社ごとの個別の契約

の順で効力の強さに違いがあるのはご存知でしょうか?

つまり、就業規則に書いてあっても法律上違反であれば無効になるということですね。

この大前提を抑えつつ、話を進めさせていただきます。

働く上での自分の立場について

①労働者

使用されていて、かつ、賃金をもらっているもの。

※メモ※

フリーランスは、依頼を受けるか受けないかなどを選択する権利があり、使用者は作業時間を縛らないので労働者ではないようです。

②使用者

事業主、経営担当、労務管理など「労働者」を使用する行為をするもの。

※メモ※

企業で働いている労働者でも、アルバイトの勤怠管理などを行っている場合は、使用者として扱われる場合もあるとのこと。

③労働場

あまり馴染みはありませんが、各支店などに対して法律が適用される場合もあるようです。

働く上で様々なルールが存在するという話でしたが、職場においてどの立場の存在かどうかで適用される内容が異なります。

多くの人は「労働者」に当てはまるでしょう。

そして、労働基準法は「労働者」のための法律であり、「使用者」に対して反映される法律になんです。

簡単に言えば、労働者を守ってくれるものというわけですね。

労働基準法違反の最も重い罰則

第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処する。

では、そのルールを破るとどうなるか……。

労働基準法の最も重い罰則は、第5条「強制労働の禁止」を違反すると適用される、第117条の罰則です。

このあとの有給取得についてでも書きますが、「使用者」は絶対に強制して「労働者」を働かせてはいけません。

時間外労働について

1週間あたり40時間。

1日あたり8時間※休憩時間は除く。

労働基準法は労働者のための法律。

では、そんな労働者にとって最も大きな問題点になるのが労働時間です。

労働基準法第32条では労働時間が上記で定められており、それ以上の労働は時間外労働になります。(会社から元々伝えられていた勤務時間を超えた場合でも8時間内であれば時間外労働にはならない。その場合は時間外労働ではなく残業。)

しかし、多くの人がこの時間内で収まっていないのが現実。それでは、超えて働かせている会社はすべて法律違反になるのでしょうか?

結論として法律違反ではなく、多くの場合は労働基準法第36条(通称36協定)により、制限内の時間外労働を許可されています。

【 36協定の原則 】

1ヶ月あたり+で45時間まで追加追加可能。

1年あたりでは360時間まで追加可能。

【 36協定の特別条項(※年6回まで) 】

1か月で+100時間まで追加可能。

複数月の平均が+80時間になるまで追加可能。

年間で+720時間まで追加可能。

上記の通り、36協定を結べば時間外労働をしてもらうことが法律上可能になるんです。

※メモ※

時間外労働の上限規制は一部の職種(医師・建設・運送)に対しては適用されておりません。しかし、2024年の法改正で適用されるため、人不足やこれまで通りの生活が保たれるのかが問題になっているようです。

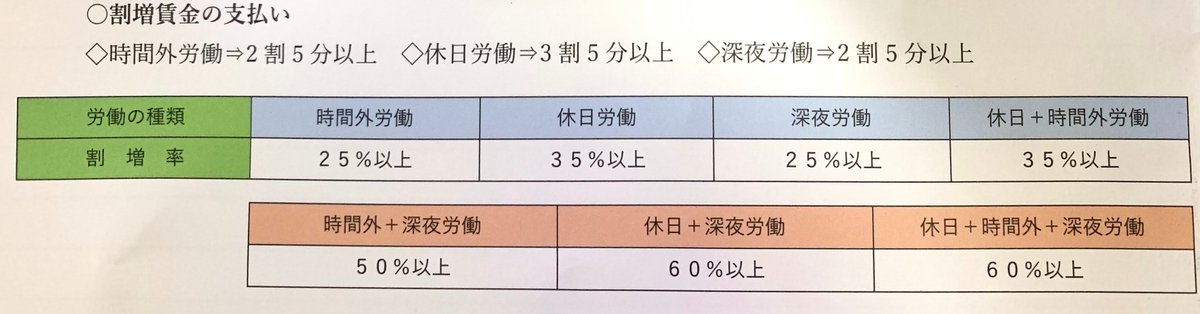

時間外労働の割増賃金について

しかし、無制約に時間外労働が許可されているわけではありません。

労働基準法第37条では割増賃金に関する内容が記載されています。

8時間を超えて働いた分の時間外労働に対して+25%。月60時間を超えた時間に対しては50%以上。

法定休日(後述)に働くと+35%。

22時から午前5時までの深夜労働には+25%。

上記の通り、法定労働時間を超えて働いた分には給料を上乗せする必要があります。

※メモ※

8時間を超えたうえで、深夜まで勤務を行うと25%+25%で50%分の割増賃金を支払わなければいけない。

※メモ2※

これは複業の場合にも有効。たとえばAの会社で5時間働いてBの会社で6時間働いた場合は、法定労働時間の8時間を超えた分の時間外労働を支払わなければならない。現在はあまり払っている事例がない。

休憩時間について

6時間以下の勤務の場合は休憩時間は0分で問題ない。

6時間を超えて8時間以下の勤務時間の場合は45分以上の休憩が必要。

8時間を超えて働く場合は60分以上の休憩が必要。

【 休憩の3原則 】

休憩時間は一斉付与(免除されている業種もある)。

途中で付与(始業していきなり休憩はなし)。

自由に利用可能(電話番などで自由を奪われた場合は休憩として認められない)。

もう一点、労働者にとって大事なのが休憩時間。

労働基準法第34条では上記のように休憩時間が定められおり、細かいルールも定められています。

電話番などは意外と担当している方がいるかもしれませんが、あまりにストレスを感じている場合は法律を盾に相談してみるといいかもしれません。

休日について

毎週少なくとも1回の休日が必要。

4週間で4日以上の休日でも問題ない。

休日も労働者にとって無視することはできません。

休日については労働基準法第35条で上記のように定められております。

多くの場合は週休二日制かと思いますが、法律上は週に1日の休みでも問題ないようです。

※メモ※

週休二日制の場合、1日に関しては各企業が定めた所定休日になり、もう1日が法定休日になるとのこと。土日どちらかを法定休日として定める必要はなく、柔軟に変えられるような契約になっていることが多いようです。前述した休日出勤の割増料金も所定休日の出勤では払う必要がない

休日の取得について

出勤率算定率は育児休暇などのやむを得ない事情の場合は出勤としてカウントされ、有給の取得日数には影響しない。

有給は2年で消滅する。

労働者は好きに取得が可能で、使用者は拒否することは出来ない。しかし、やむを得ない状況では変更する権利はある。

年に5日の取得義務。

有給の買取は禁止。しかし、法定以上の有休を付与している会社や消滅分があまりにも多い場合、退職する際などは買取を行っている会社もある。

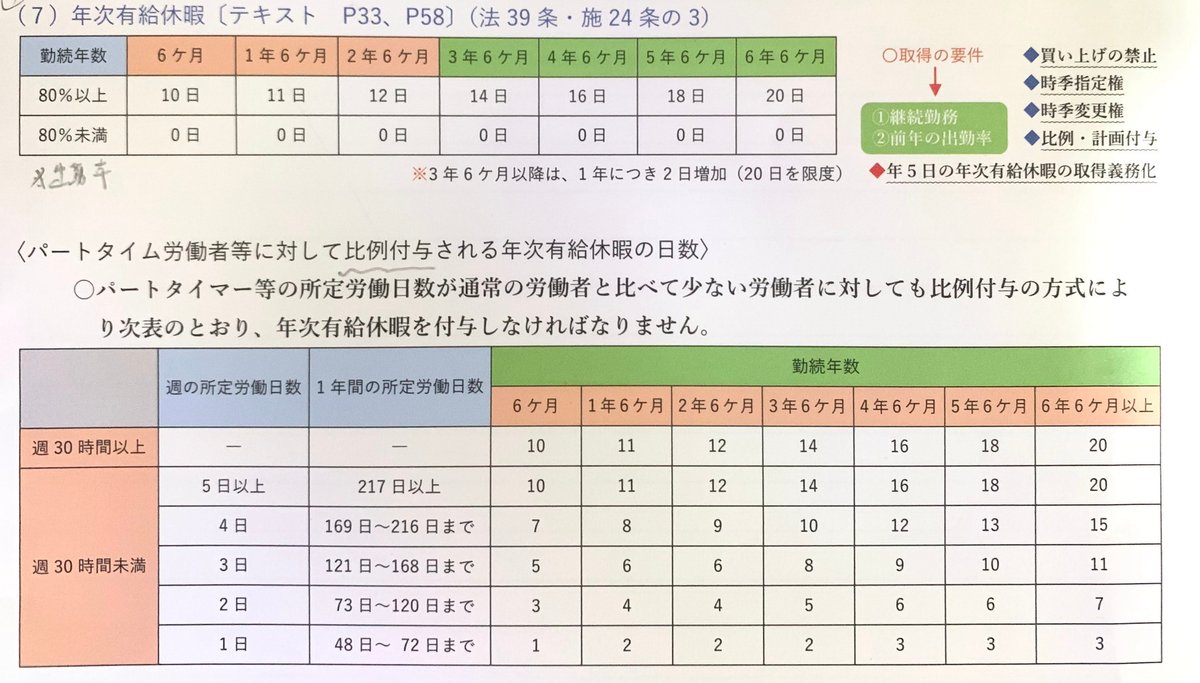

ここまで基本的な労働時間や休日についてまとめましたが、労働者には給料をもらったうえでの休日、年次有給休暇が労働基準法第39条で認められています。

上記の通り、勤続年数・出勤率を鑑みて付与される形となっており、これは正社員でもパートタイム労働者でも、すべての労働者に対して与えられるもの。

自分には有給がないと判断せずに、一度確認してみましょう。

賃金の支払いについて

通貨で支払うこと。

直接支払いを行うこと。

全額を支払うこと。

毎月支払うこと(年棒の場合も分割で支払う)。

一定期日支払い(毎月バラバラで支払わない)。

次に労働者にとって気になるのが賃金。

賃金について学んだのは上記の支払いに関する5原則です。

関連して下記の法律があるようですが、今回の授業では深く学ばなかったので概要をまとめさせていただきます。

★未払賃金立替制度★

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

★賃金の非常時払い★

「賃金の非常時払い」とは、使用者は、非常の出費(後述します)を必要とした労働者から賃金の支払いを請求された場合は、支払期日を繰り上げ、既になされた労働に対する賃金の支払いをしなければならないとする制度です(労基法25条)。

★最低賃金★

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

労働契約と解雇について

労働契約は口頭で成立(言った言わない問題になるので書面にて労働契約を結ぶことが多い)。

労働条件は書面で明示しなければならない(労働条件通知書または就業規則に労働条件が記載されている場合もある)。

【 解雇の原則 】

30日以上前に予告すること(口頭でも問題ないが実際は予告通知書を利用する)。

直近3ヶ月の平均賃金(解雇予告手当)を支払った日数分短縮可能。この制度を利用すると実質即日の解雇が可能になる。

【 解雇の例外 】

産休中や業務上の負傷の場合は解雇を制限される。

労働者の責(横領などの犯罪)や天災などのやむを得ない事情による倒産の場合は予告不要で解雇可能。

最後に学んだのが労働契約と解雇についてです。労働契約を結ぶ際と解雇時の特筆事項は上記の通り。

主に労働基準法の19条と20条で明記されております。

解雇可能との書き方をしましたが、使用者はよっぽどのことがない限り解雇ができません。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

上記の内容が労働契約法に書かれています。ここでの合理的な理由は本当によっぽどのことでないといけないようで、例えば寝坊や遅刻などではダメなようです……。

解雇したいという相談をしても法律上どうにもならないので、苦手な仕事をさせたり居心地を悪くして自ら退職させる……というのが一般的な使用者の戦略になるみたいですね。

労務知識は労働者こそ知っておきたい

今回のまとめ記事は以上です。

結論として書いた通り、資格取得は見送りましたが労務知識を学ぶいいきっかけにはなりました。

自分の身を守るためにも、労務管理者だけではなく、労働者である私自身がもっと色々知っておかなければ……と痛感しております。

この記事以外でも、仕事に関連した内容をnoteで発信しています。

自身が障害を発症した経緯から、無理せず働くための情報をまとめていますので、よかったら他の記事も読んでみてください。

それでは!

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?