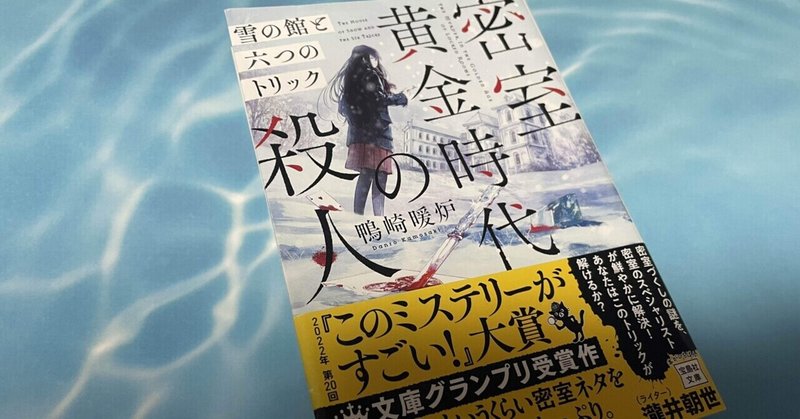

【ミステリーレビュー】密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック/鴨崎暖炉(2022)

密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック/鴨崎暖炉

第20回「このミステリーがすごい! 」大賞にて文庫グランプリを受賞した鴨崎暖炉のデビュー作。

あらすじ

「密室の不解証明は、現場の不在証明と同等の価値がある」との判例により、現場が密室である限りは無罪であることが担保された日本では、密室殺人事件が激増していた。

そんな中、葛白香澄は、幼馴染の夜月に誘われ、著名なミステリー作家が遺したホテル「雪白館」に宿泊することに。

かつて、その作家が考案したという未解決の密室トリックに挑む葛白だが、その余興と同じ状況の密室で、本当の殺人事件が発生する。

概要/感想(ネタバレなし)

ミステリーの世界では既にこすられ尽くした"密室殺人"。

現代作家は、いかに自然に"密室殺人"を物語に登場させるかに頭を悩ませているのだと思うが、本作は、"密室の不解証明は、現場の不在証明と同等の価値がある"との判例を設定に加えたことによって、そのジレンマを見事に解消してしまった。

要するに、明らかに犯人であると推定されても、密室の謎が解かれない限りは無罪になるということ。

殺人事件の現場が密室である理由を、極めてシンプルに解釈できるようにしたのだ。

もちろん、だからといって密室殺人が頻発し、解決の専門組織が作られたり、密室作りのアドバイザーが誕生したり、という世界設定は極端すぎるのだけれど、密室の必要性についてメタ視点であれこれ思いを巡らせる必要がなくなったので、実はこれ、発明なのではないかと。

"館"にて余興通りの殺人事件が発生。

そこに繋がる唯一の橋が落とされクローズドサークルに、という展開はお約束的なのだが、とにもかくにも密室殺人の大盤振る舞い。

過去の事件も含めて、手を変え品を変え、合計6つの密室トリックが繰り出されるため、もはやお約束を通り越して、他に例のないぶっ飛んだ作品に昇華したと言えるだろう。

犯人は誰か、というロングパスは後半まで残しておきつつ、偶然再会した葛白のかつての部活仲間・蜜村漆璃が、探偵役として小気味よく密室トリックを解明していくので、テンポ感は良し。

長編だからこその濃密さと、短編のようなサクサク謎を解きながら読み進められる感覚の美味しいとこどり、といったところで、読んでいて飽きることはなかった。

リアリティには欠けるのかもしれないが、本格ミステリーとてのエンタメ性に全振りしている痛快な1冊。

総評(ネタバレ強め)

安易なネーミングも含めて、登場人物のキャラ設定は極端。

だが、だからこそ、殺人をするのであれば密室を作るべし、という特殊な設定を受け入れやすい。

心理戦やサスペンス要素は極力排除し、とことんハウダニットにこだわったスピード感のある展開は、1周回って新鮮さを与えているのでは。

個人的には、主人公の幼馴染である夜月を、ずっとコマとして余らせていたのが上手かったと思う。

冒頭を読む限りでは、葛白&夜月のコンビで事件を解決するのかと思わせるが、実際は、もうひとりの昔馴染みである蜜村が探偵役として配置されるので、夜月はほとんど事件に絡まず、一方で強い存在感を放ち続けた。

ミステリーの王道である"一番怪しくない人が犯人"説を常に滲ませているのだ。

"殺し屋"の正体が判明し、最後の展開に移っていくタイミングで、犯人が女性であることを匂わせたのも、ミスリード。

直後に、蜜村により"叙述トリック"を否定させているので、その効果は絶大だった。

冷静に考えれば、その時点で医師の石川ぐらいしか男性キャラは残っていないので、事実上絞り込みには影響していないのだけれど、回想での、夜月との買い物中に密室の謎に憑りつかれた葛白が蜜村の後を追う場面は、いかにも夜月が究極の密室を作り出そうとする動機になり得るシーン。

犯人当ては本筋ではないとはいえ、このブラフが頁をめくるスピードの加速性を高めていたと思う。

また、密室のパターンを分解して解説したうえ、そのいずれにも属さないトリックを最後の謎に持ってきたのも、演出として効いていた。

究極の密室として煽られるトリック。

主観的に判断してしまうと、どんなトリックを用いようとも期待よりも地味に感じてしまうに違いない。

究極の定義を"既存パターンの外にあるもの"と明確化したことで相応の納得感を与えており、肩透かしな読後感になることを予防していたのでは。

軽めのタッチで、ツッコミどころも多いけれど、なんだかんだで面白く読めてしまう。

連続殺人にも関わらず悲壮感はなく、ベタな設定を、初心に帰って楽しむべきだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?