カタマリのぬくもり

カタマリ

猪の頭部を貰ったことがある。今も頭骨として家にある。

退勤ラッシュも緩みきらない帰りの電車の中で、私は二重にしたビニールへ無造作に入れた塊りを持って立っていた。持ち手を絞って手首に絡ませて掴む。ずしりと重い。頭の中では「もののけ姫」の上映が開始されていた。

周りの人々と自分の持ち物のギャップに動悸が激しくなる。今持ち物検査をされたらどうしよう。白いビニール越しに、頭部にぬめる血の赤が透けて見えやしないかと不安だった。

そのとき私が立っていたのは、たしかに現代都市的な日常を突き抜けた、彼方だった。

ジビエを出すラーメン屋のオヤジに連れられて、猪の解体を手伝ってきたのだ。手土産の一升瓶を抱えて嬉しそうな猟友会のオヤジは、罠の檻に二匹かかっているから、と早速案内してくれた。若い猪である。周知の四字熟語の通り、すさまじい勢いで檻にぶつかり続けている。何度もけたたましく音が響く。これが野生かと思わしめる躍動があった。

猟友会のオヤジはのんびりと空気銃を構え、キレイに脳天を撃ち抜いた。トタン、どさっと倒れて、猪は全く動かない。私は呆気にとられた。そしてすぐに、猪から、生きているということが幻の如く失われたことを感じた。

脚に結わえたロープを太い枝にかけ、軽トラで引いてつるし上げる。すぐさま解体が始まった。ひらかれた猪から血が噴き出す。湯気がたちこめる。それは失われたはずの生命力の確かな現れだった。野生の熱である。

ついさっきまで檻に挑み続けていた生き物がどんどんと違う在り様を見せるのに、私は戸惑っていた。そして何かが私を刺し貫いていくのを覚えた。命の形態は変わり続ける。

察しのいい方はもうお気づきだろう。私がこれから話すこと。まるきり変容して尚、確かな熱を帯び、次の形態へとすぐさま変わりいく、馴染み深いもの。それは私たちそのものとさえ、言ってみることが出来るだろう。そう、うんちである。

私においてのうんちの記憶は、遡ることn年前。年数が全く定かでないのは致しかたない。私はいまの自分の年齢からして定かでないのだ。

匂いと記憶

私の鼻は壊れている。といって、姿かたちも神経も無事である。あらゆる花粉に対するアレルギーだかなんだか、未だに知らないが、慢性的に副鼻腔炎を起こしている。

鼻汁の量も大したもので、すっきりしたくて鼻をかめば、必ずティッシュは破け、そこから汁がドッと垂れる。容易に人前でかめたものではない。しかし我慢していればいたで、咽へ落ちてくる。ボタッと落ちるので、これが大変苦しい。たまらず吐き出せば、鼻汁が噴き出すより好ましくない。

物心ついた頃には、既にそんな鼻であったから、私には匂い、特に香りなどという繊細なものは、なかなか共有し得ない。しかし私にも、鼻から飛び込んでくる世界はある。その最たるものが牛舎のにおいである。

千葉にある私の田舎は、今でこそ見事なベッドタウンだが、その昔はだだっ広い野原が続いているばかりだった。家から野原までは、右手から廻り込むと梨園、とうもろこし畑、ひまわりの一群。左手からは小さな林を通り、小さな墓地を抜けて行く。

どちらから廻りこんでもその角には、強烈な牛の匂いがたちこめている。あまり臭いので、鼻を摘まんで牛舎と反対に顔を向けて通るから、牛の姿は見たことがなかった。

野原が、新しい駅と国道を繋ぐ道路になってからも、その一角の景観はそのまま保持されていて、相変わらず見えない牛が存在感を放っている。開発の波に抗して残るその匂いは、幼少期からこれまでの私の変遷さえも貫いて、この土地で育ったことを保証してくれる気がする。今でも何かの折に通る際にはくさいくさいと思いつつ、もう少し嗅いでいたくなる。

先日姉の家族と、久しぶりにそこを通りがかると、八歳になる姪が「くさーい。でもいやじゃなーい」といって、牛舎の入口へ駆け寄って覗き込んだ。私は全くその通りだと笑って横に立ち、薄暗い牛舎を一緒に覗き込んで、初めてそこで牛を見た。

低い屋根に遮られた初夏の薄暗がりのなかで、大振りなモノクロの斑点がこっちを向いて立っていた。

その著作そのものよりも、今や脳神経科学の論文や書籍での引用で知られることの方が多いだろうプルーストの「失われた時を求めて」。匂いと記憶の結びつきの強さを語るのにうってつけなのだ。「プルースト効果」とまで呼ばれている。

匂いを感じとる鼻の最上部、嗅上皮のすぐ上は大脳底面である。その真ん中両脇が記憶の貯蔵庫で知られる海馬である。引用されるのはマドレーヌと紅茶の香りがもたらしたものの描写だ。追憶の彼方から幼少期のよもやまが想い起される。川㟢においてはその香りが、牛舎と牛糞であるだけのことである。

宇宙トンネル

想い起こされる幼少期のよもやまの筆頭は、やはり野グソだろう。

私の実家の前は公園である。庭のごとき扱いでよく遊んだ。キャンプが待ちきれないときには、テントを張りもした。

しかし、野グソは別に野営の最中の話ではない。

昼日中、かくれんぼをしていたときだったのじゃなかろうか。私は園児だった。青いスモッグを着ていたはずである。

好きな隠れ場所のひとつに、公園名の入った石の看板といおうか、ぬりかべの子どもみたいな、ゴワゴワした石だかコンクリートだかの塊りで出来ているものと、茂みに挟まれた空間があった。

ぬりかべの子どもの背面は土くれがむき出しになっている。そこから園内に向かってなだらかな起伏が続き、灌木が茂っている。その谷にしゃがみ込んで座っているのが好きだった。そこで便を出すのも好きだった。

適度にせまく挟まれた安心を左右に感じ、背中には抜け感よろしく公園の外縁が延びる。園名が刻まれている石板であるから、やはり入口があって、正面は幅広く傾斜になっている。その傾斜を越えた先には背の高い木々がうっそうとしていた。

自然と排便中の私の視線も高みへ移り、最後には空の青みへ通り抜けていく。尻からもナニカが通り抜けていく。まったくそれは宇宙と通じてしまう瞬間だった。とんでもなく気持ちがよい。自らが宇宙直結のトンネルとなり、世の中全ての矛盾が解決せんばかりだ。

マルタン・モネスティエの「図説排泄全書」* なるステキ極まりない書物のp24に“リズムと割合”という小見出しに配されて、こんな話が載っている。

ルターがある貴族とその奥方に関するエピソードの中で語っている。

奥方は夫に、私のことをどのくらい愛しているのかとたずねた。

「ちゃんとうんこができたときと同じくらい愛しているよ」

「奥方はこの答えに激怒した」とルターは言う。

翌日、くだんの貴族は妻を馬に乗せ、

一日中降りることを許さなかったので、

彼女はトイレに行けなかった。そこで彼女は言った。

「ああ、殿様! あなたがどれほど私を愛しているか

やっとわかりました。どうか私にも同じ思いをさせてください」

私はきっと「ねえ、私のこと、どれくらい好き?」と尋ねられようものなら「茂みで野グソをしたときと同じくらい」と答えるだろう。おしむらくは、恋人をのせていてくれる馬がおいそれとは見つからないことである。 ちなみに尿は、宇宙船から排出されて、瞬時に凍って砕けたダイヤモンドダストなきらめきが、宇宙の光を反射して数千のホタルが乱れ飛ぶ景色を生む、という話が私は一等好きである。

*マルタン・モネスティエ(1999)「図説排泄全書」,吉田春美・花輪照子訳,原書房

境界

「日本の厠は実に精神が安まるように出来ている」とは谷崎潤一郎の言だ。言わずと知れた「陰翳礼讃」*で述べられている。

曰く、奈良や京都の寺院を訪れた際、「それらは必ず母屋から離れて、青葉の匂いや苔の匂いのして来るような植え込みの陰に設けてあり、廊下を伝わって行くのであるが、そのうすぐらい光線の中にうずくまって、ほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想に耽り、または窓外の庭のけしきを眺める気持は、何とも云えない。漱石先生は毎朝便通に行かれることを楽しみの一つに数えられ、それは寧ろ生理的快感であると云われたそうだが、その快感を味わう上にも、閑寂な壁と、清楚な木目に囲まれて眼に青空や青葉の色を見ることのできる日本の厠ほど、格好な場所はあるまい」ということだ。

全く賛成である。園児の時分から、賛成である。

排便とはかようにも遠くを眺める心地にさせる。それは瞑想の眼であり、望郷の心である。家屋を建設するにおいて、便所の設計はいかに内部的な外部を設えるかという点にその意匠が集中される所以であろう。なにせ人の口腔から胃腸を経て、肛門に至るまでが、字義通り皮膚と地続きの「外」なのだ。「内臓」とは腸壁に吸収されて以降の話である。己を貫く円筒を想い、原初生命の形態を感じるのに排便以上のものはあるまい。

また、昨今の「ぱっと明るくて、おまけに四方が真っ白な壁だらけ」な便所については、「見える部分が清潔であるだけ見えない部分の連想を挑発させるようにもなる。やはりああ云う場所は、もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、何処から清浄になり、何処から不浄になるとも、けじめを朦朧とぼかして置いた方がよい」という。

宇宙と通じてしまう快感というものは、自己の輪郭、境界がとけることに同義だろう。見事に己を経たものが、まだそうではないものの中でキッパリと孤立するのは心苦しい。

*谷崎潤一郎 (1975)「陰翳礼讃 改版」中央文庫,中央公論新社

ぬくもり

野口三千三(みちぞう)に「原初生命体としての人間―野口体操の理論―」*¹ という著作がある。「からだの主体は脳ではなく、体液である」という彼は、その類稀なる内臓感覚をもってこう言う。

「私は、大便そのものが、生き物特有の親しみのある大変よい香りをもっていることや、柔軟性に富み、なめらかでボリュウムのある線や形、そして動きの美しいものである、というようなことを強調したい。今すぐ他の人に共感されるとは思っていないが、なぜそんなに不潔で嫌なものだと憎まなければならないのだろうか。私は、私の中からすんなり素直に新しく生まれでたものに対して、ほほえましく可愛いらしく思い、温かい愛情を感ずるのだが、そしてこれを変態的感覚とは思っていないのだが……、どうであろうか」(p110)

公衆衛生の近代的発展と共に、排泄物は都市から追いやられ、生活から覆い隠され、まったく現代の三島はその「仮面の告白」に糞尿汲み取り人に対する萌えの描きようがなくなってしまった。モダニズム建築の巨匠ル・コルビジェがいかにトイレを「産業の作り出した最も美しいものの一つ」と賛美しようとも、「タイル張りの小室内では、人間は只直腸の型抜きしたものを排泄するだけの存在であることが知らされる」*² のみなのだ。

都市がいくら多様性を謳っても、トイレのバリエーション、ましてその数となるとさして増えてはいない。みんな胃腸トンネルを出た先のことよりも、いかにして入っていくかに夢中なのだ。

実際あなたは、料理についてと同じだけの頻度や熱量で、糞尿について友人と話したことがあるだろうか。話題に出したときの友人の反応はどうだろう。しかめ面がほとんどである。まるで友好的ではない。まして如何にステキな消化管であろうとするか、に至ってはついぞ耳にしたことがない。

社会常識や通例、慣習、義務、権利に追われ、自然としての自らがないがしろになり、内外のバランスが取れないまま、経済的発展に引きずられて、ヨロヨロと生きている人は少なくない。栄養効率を求め、清潔清浄にヤッキとなれば、生きる場所がどんどんと限られていく。

せめて、と私は、料理研究家の土井善晴氏とNPO法人トイレ研究所の加藤篤氏とで、「暮らし」をテーマにした対談が行われるようなことを夢想する。是非、民藝館かTOTOの展示施設でやっていただきたい。その場に居合わせるだけで、どれほど心身が豊かになっていくことかと思う。

*1野口三千三(2003)「原初生命体としての人間―野口体操の理論―」,岩波現代文庫

*2稲垣足穂(1969)”Prostata~Rectum 機械学”「ヴァニラとマニラ」,仮面社

循環と区切り

息を吐く、吸う。肺は酸素と二酸化炭素を交換する。

脳は、人体内で一番酸素と糖を活用する。その分老廃物もたくさん出る。それは特に睡眠中に、髄液で押し流されるらしい。その髄液は脳室の脈絡叢で産生され、あちこちで吸収される。その循環は24時間で約500ml。1日に約3-4回は入れ替わる計算になるそうだ。

使いたいものを得て、活用後に出たものを排する。入ったら出る。出たら入る。肺や脳でこうである。一本の消化管としての、私たちを通り抜けていくものは何だろうか。

端的には、栄養である。

デイヴィッド・モントゴメリー+アン・ビクレーは、その著書「土と内臓」* で、「植物の根を、根圏も何もかも一緒に裏返したとすれば、それが消化管に似ていることに気づく」という。その共通点は「微生物との活発な伝達と交流」だ。

「私たちの腸は、植物の根のように、遭遇するさまざまな物質―飲んだり食べたりしたもの―をふるいにかけ、食べ物、敵、味方を区別しなければならない。腸とその内容物の、そして根と土壌の境目は、すべての栄養が越えなければならない、目に見えない境界線を引く。微生物は仲介者、地球上でもっとも小さい運送業者だ」

摂取・消化したものを腸内で吸収可能にさせてくれるのは、微生物の働きによるのだ。

ミクロでは、「大腸の横断面をよく見ると、細菌の細胞が自分自身の細胞と肩を並べていて、何処で一方が終わってもう一方が始まるのかはっきりしないことが分かる」という。

マクロでは、私たちは大きな循環の一部に過ぎないのだろう。

大きな循環とは何だろうか。食物連鎖だろうか。

生物は死ぬ。それは決定的な区切りである。産まれることもそうである。強烈だ。

その区切りの前後はどうであろうか。産まれる前、私たちはどうであったか。死んだ後、私たちはどうであったか。生きている最中、私たちはどうであるのか。それが本当に最大の区切りなのか。他に区切りようがないのか。「私」や「他人」はどういう区切り方を成されているのだろうか。何を活用し、何を排出して循環するのか。

愛だろうか。信頼だろうか。記憶だろうか。

服だろうか。家だろうか。街だろうか。

金銭だろうか。時間だろうか。言語だろうか。

それらを伝達してくれているのは何だろうか。その変化の境界線をどこに引き得るのか。あるいはそれが、いかに曖昧なものであるのかをどう知り得ようか。

先人たちに倣って、改めてここに提言しておこう。

私たちにはまず、やることがある。

床に新聞紙なり、広告なり丈夫な紙を敷いて、その上へ便を提供する。カタマリをよく観察し、その両手でしっかり握りたまえ。そのぬくもりは、あなたという生命の熱である。

そのカタマリが包まれて廃棄され、回収されていくのを見送るときには、何とも後ろ髪を引かれる思いに浸ってもらいたい。

「私」という循環活動は、そこから始まる。

*デイヴィッド・モントゴメリー+アン・ビクレー(2016)「土と内臓」,片岡夏実訳,築地書館

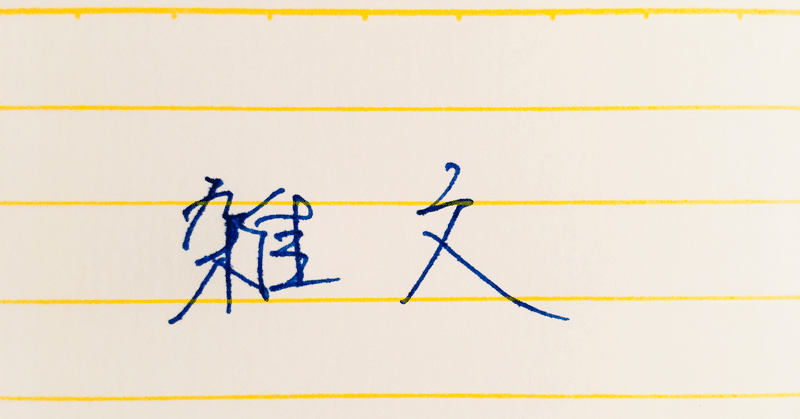

「生きろ。そなたは美しい」