大人がじっくり読める「字のない」絵本 ~何時間でも何度でも~

文字が一言も入っていない、絵だけで構成された絵本、けれども大人がたっぷり「読書」できる。そんな絵本があります。

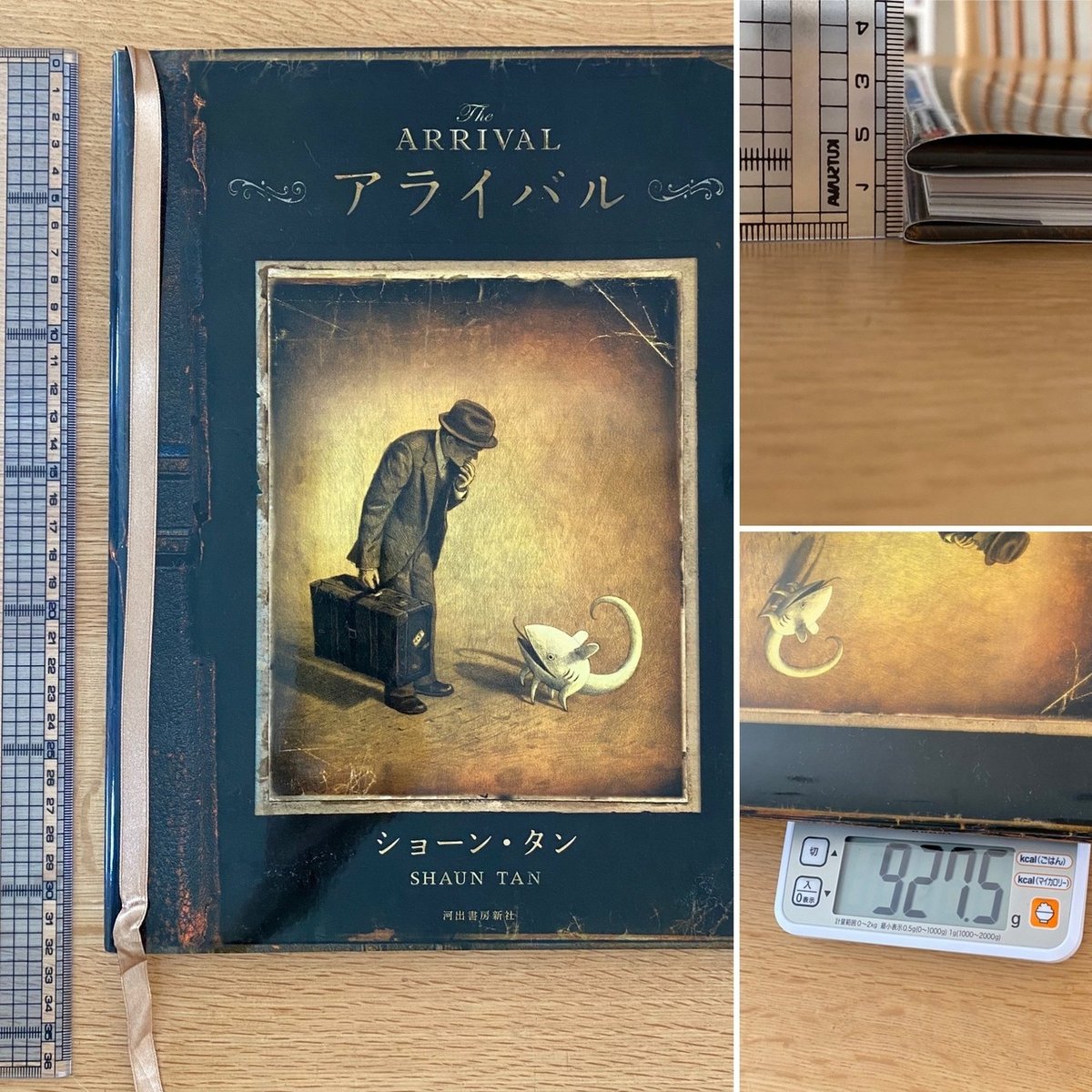

「アライバル」 ショーン・タン (著) 川出書房新社

2006年に出版されたオーストラリアの作家の絵本です。

大きくて(32cm×24cm)、厚くて(約1.5cm、内容も)、ついでに重い(ほぼ1kg!そして部分的に内容も)。絵本、ですが「本当に絵本だろうか」と思うくらい内容が濃いのです。文どころか文字一つない、絵だけの本なのに。

「到着(arrival)」というタイトルのこの絵本は、全編セピア色の、精密な絵だけで描かれています。

時にコマ割りで、時に見開きで(大きな本なので圧巻です)、時に寄りで、時に俯瞰で、まるで映画のカメラワークのように主人公(表紙の男性です)が故郷を離れ、新しい土地で暮らし始め、そして妻と幼い娘を呼び寄せその土地に根付いていくまでを丹念に描写しています。一言の文字も無しに。

でも船旅の日数さえ分かるのです。

イメージでいうと19世紀後半から20世紀初頭にかけて、タイタニックのような大型船の船底の安いチケットで、ヨーロッパからアメリカに大勢の移民が渡ったという感じでしょうか。

服装や船の描写は、そんな歴史を彷彿とさせるリアリティにあふれています。しかし移民した先の土地は、主人公にとっても私たちにとっても全く未知の世界。

船が到着した港の建造物、乗り物、街の様子、食べ物も文字も動物も植物も、主人公の故郷にも私たちの現実世界にも無いものであふれ、ファンタジーそのものです。

けれどその描写から伝わるのは「夢の国、おとぎの国にたどりついた」薔薇色感ではなく、全く文化の異なる「見ず知らずの国に来てしまった」とまどいです。

何もかも分からないことばかりで心許ない感覚を、まるで自分が体験しているかのように肌で感じさせてくれます。

反面そこが希望の地であり、移民たちを温かく受け入れてくれるだろうということも、不思議な港の描写から伝わってきます。

そのあたりの、ファンタジー世界の見ず知らず感と万人に分かる「記号」的な描写の織り交ぜ方が絶妙です。

例えば民族も服装も言葉も違う人々との、なかなかうまくいかないコミュニケーションの場面に握手が小さく一コマ挿入されます。

それは絵本の中でも、誰もがその意味を共有できる仕草です。

そしてその小さな一コマで、読んでいる私たちもホッとします。

本の世界の人々だけでなく、文字の一切ないこの絵本を「読んでいる」どこの国の私たちでも共有できる仕草。

主人公はそうやって新しい土地で歩み始めるのですが、もちろん何もかもうまくいくわけではありません。

言葉の問題、移民の手続き、馴染みのない暮らしぶり、住む場所、仕事・・・・

そこで奮闘する彼の一挙手一投足は、かなり具体的に、時に小さなコマに割られて時系列的に描かれます。

そしてその中で様々な人に出会います。その様子の描写はとても具体的で、ユーモラスで、見ていて楽しい。

どんな会話が交わされているのかも、文字が無くても想像できてしまいます。

そんなふうに絵の大半が、とてもリアリティがあって具体的なこの絵本で、逆に非常に抽象的な描かれ方の場面があります。

それは、「移民になった(ならざるを得なかった)原因」の描写です。

実は主人公が新しい土地で出会って会話を交わす人々の中には、何人か彼と同じような移民がいます。

そしてそれぞれが、自分がなぜ故郷を追われたのかを語り始めるのですが、その「故郷を追われる原因」の描き方だけがものすごく抽象的なのです。いったい何があったのか、私たちの想像力にゆだねられます。

彼らの回想のシーンでは、人物の様子や情景はとてもとても具体的に細かく描写されます。さらに回想の場面を縁取る枠は薄汚いグレーだったり真っ黒だったったりして、その回想を語る登場人物の心情さえもまざまざと伝えてきます。

しかし「原因」だけが非常に抽象的。

けれど、何番目かのある人物の「原因」は、抽象的とも「現実そのままを具体的に描いたもの」とも取れるような描き方がされています。

そこを読むと天地がぐるんとひっくり返ったような感覚に襲われます。「私たちは何なのか」という問いにまで行きつき、思わず哲学してしまいそうです。文字、無いのに。

でも色々な過去を経て今この地に暮らす人々や、彼らと巡り会った主人公には未来があります。

主人公が新天地で、戸惑ったり、失敗したり、助けられたりしながら徐々に根を下ろしていく様子は、何回でもじっくり楽しめます。

「読む」たび発見があり、ハラハラしたりクスッとしたり。

文字という型にはめられていない分、何度読んでも新鮮なのかもしれません。

時にははっきり出来事や会話を頭の中で言語化してみたり、時にはぼんやり「ああ、こんな感じだな」ぐらいに、形にする一歩手前で柔らかくもやもやのまま読み進めてみたり、その時々のコンディションや時間の有無で様々な味わい方ができるのも、文字が一切ないこの絵本の魅力だと思います。

記事のタイトルに「大人が」という言葉を入れることを少し迷いましたが、この本を本当に理解するためにはある程度の知識や年齢が必要だと感じます。

しかし何といっても文字が無いのですから、難しいことを抜きにして学齢期以上の子どもであれば楽しめるし、年齢が上がってもずっと付き合える一冊になるでしょう。

ヘッダーは本の見返しの画像です。

様々な移民の顔写真が卒業アルバムのように並べられ、まるで移民局の記録のようでもあり、歴史的資料のようでもあります。

本の扉も入国審査の書類のようになっていたり、章の変わり目や遊びの空白のページも、長い間持ち歩いている手紙や書類のようにしわやシミの印刷が施されていたりして、本文(?)だけでなく、本全体が移民の雰囲気を味わえる、遊び心たっぷりの一冊です。

私は空白のページに自分で本物の汚れを付けてしまったかと、思わず触って確認してしまいました。

折り紙が大事なアイテムだったり、建物の壁に漢字の落書きがあったりします。他にも私が気付いていないことがたくさんあるでしょう。

幅広のリボンのようなシルクのしおりもお気に入りです。

こんなリッチなしおりを見ると、やっぱり大人のための絵本かもしれません。

よければ皆さんも 「アライバル」 読んでみてください。

お読みいただきありがとうございます。楽しんでいただけたなら嬉しいです😆サポート、本と猫に使えたらいいなぁ、と思っています。もしよければよろしくお願いします❗️