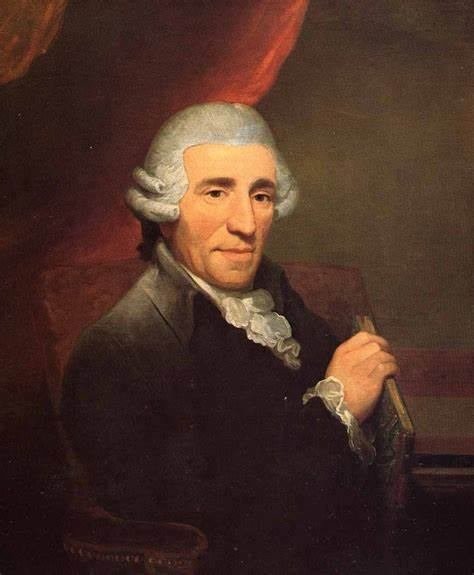

今日の1曲 ハイドン 交響曲第45番

今日の1曲は、ハイドン(1732~1809)の交響曲第45番嬰ヘ短調です。

この作品は1772年に作曲され、古典派時代としては珍しい嬰ヘ短調を採用しています。第3楽章では嬰ヘ長調になるので、この楽章のために嬰へ長のホルンを特注して作ったとされています。当時、ホルンはまだナチュラルホルンの時代だったので曲の調に合わせて替え管を用意していました。嬰へ長

の替え管というのはホルンの中でも異例な存在だったので、特注で作るしかなかったのです。また次の交響曲第46番も、これまた変わった調であるロ長調で書かれているので、この作品を演奏するためにロ調の替え管を特注で作ったとされています。

この時期のハイドンの作品は「疾風怒濤期(シュトゥルム・ウント・ドランク)」と呼ばれていて、短調の多用、対位法的書法などが目立つ時期として知られています。ハイドンの交響曲で短調の作品は全部で11作品(26、34、39、44、45、49、52、78、80、83、95)ありますが、8割がこの疾風怒濤期の時期に作られていたとされています。

シュトゥルム・ウント・ドランク(Sturm und Drang)は元々1760年後半から1780年初頭までに起こったドイツ文学における原初的なロマン主義運動のことです。

さて、この交響曲には『告別』という愛称がついています。この愛称がついた経緯にはこんなストーリーが関わっています。

当時エステルハージ家に楽長として勤めていたハイドンですが、主であるニコラウス・エステルハージ公と楽団員、従者と共にハンガリーにある離宮エステルハーザに滞在していました。しかし、この滞在が長引いたためになかなか帰れないと不満を漏らした楽団員たちは楽長であるハイドンに「なんとかしてくれ」と頼み込みます。ただ、主であるエステルハージ公に「帰らせてくれ」と直接言うのはやはり気が引けなかったようで、かわりに音楽を利用してこのメッセージを伝えようと考えました。そこでできた作品がこの交響曲第45番なのです。

フィナーレでは奏者が短いフレーズを演奏した後、譜面台に置かれたロウソクの火を消して順番に去っていき、最後は2人のヴァイオリン奏者のみが残ったとされています。エステルハージ公はここに込められたメッセージを汲み取ったようで、この演奏の翌日にアイゼンシュタットに帰っていった、というエピソードが残っています。

動画(20:56~)でも演奏者が去っていく演出が再現されており、ここでは指揮者も途中で退席します。こういったエピソード(信憑性があるかは微妙なものもある)が残されているのもハイドンの交響曲の特徴でもありますね。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。