国語の授業で活用できるボードゲーム7種類+おまけ7種類

中学・高校の国語科の授業でワード系のボードゲームを使っています。目的は生徒の言語力を上げるためと、クラスの人間関係を良くするためです。

今回は授業で使ったおすすめのボードゲームを7種紹介します。

おまけとして、まだ授業では試してはないけど、活用できそうなボードゲームも7種紹介してます。

ゲームはそれぞれ3つの観点に分け、★1~3で評価しています。★3が最高点です。観点は以下の通り。

簡単度→生徒にとって取り組みやすいか、またはルールが分かりやすいか。

楽しさ→生徒にとって楽しいか。

勉強度→生徒にとって勉強になるか。

国語科編

1、ボブジテン

(簡単度★★★ 楽しさ★★★ 勉強度★★☆)

カタカナ語を使わずにカタカナ語を説明するコミュニケーションゲーム。現時点で、最もおすすめしたいボードゲーム。説明する力がつく。ダウンタイムがないのも良い。また、学力低位層もとりあえず取り組める。

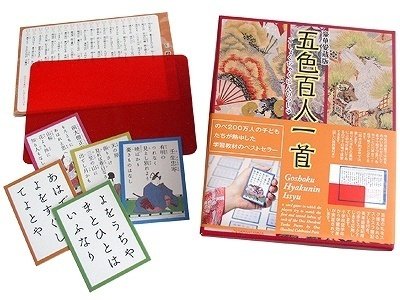

2、五色百人一首

(簡単度★★☆ 楽しさ★★☆ 勉強度★★★)

言わずと知れたキングオブボードゲーム(?)。100枚の札を20枚ずつの5色に分かれているため、短時間でも出来る。歴史的仮名遣いに慣れたり、和歌に親しみを持ったりすることを目的に行っている。

3、じゃれ本

(簡単度★☆☆ 楽しさ★★★ 勉強度★★☆)

リレー形式で小説を書くゲーム。説明も含めると、1ゲーム50分くらいかかる。楽しんで書き、知らぬまに400字くらい文章を書いてしまう。授業後も完成した物語をクラスメイトと読み合う姿が見られる。ただし、準備が大変。販売されている“じゃれ本”をコピーして使うのですが(著作権的に良くはないかも)印刷、ホチキス止めなど、かなり手間がかかる。イベント的な授業をやる際にはおすすめ。

4、熟語トランプ

(簡単度★★☆ 楽しさ★★☆ 勉強度★★☆)

漢字を使って熟語をつくるゲーム。初級と上級があるが、上級は高校生でも難しいため、初級がおすすめ。漢字学習というより、語彙を広げる学習に役立ちそう。

5、シャベリカ

(簡単度★★☆ 楽しさ★☆☆ 勉強度★★☆)

「あなたの憧れのスターと言えば」「今一番気になっていること」などトークテーマが書かれているカードを引き、スピーチをするゲーム。スピーチ能力がある程度高いほど、盛り上がる。あまりスピーチ力がない段階で使っても、面白くない様子。

6、ワードバスケット

(簡単度★☆☆ 楽しさ★★☆ 勉強度★☆☆)

しりとりのカードゲーム。ワード系のボードゲームとしては、ボブジテンと並び最も有名。楽しいのは間違いないが、苦手な生徒は苦手。言葉が全く浮かばない生徒も多い。3文字でしりとりをするルールを2文字にすると取り組みやすくなる。

しかし、このゲームでどんな言葉の力が付くかは不明(笑)

7,はぁって言うゲーム

(簡単度★★☆ 楽しさ★★☆ 勉強度★★☆)

「はぁ」や「なんで」などの一言を、声と表情だけで表現するゲーム。表現力が鍛えられる。演劇の練習でも使われることが多いとのこと。ただし、今はマスクをしている生徒が多いので、ゲームの難易度が自然に上がってしまうのが難点(笑)あとは、恥ずかしさを感じる生徒もいるので、実施に当たっては配慮も必要。

おまけ

ここからは、まだ授業では試してないけど、そのうち実施してみたいゲームを挙げています。国語科以外の場で使うゲームもあります。

1、カタルタ

「じつは」「もちろん」「言ってみれば」などの様々な“つなぎ言葉”が書かれたカードをもとにスピーチをするゲーム。シャベリカと同じで話す力を鍛えるに使えそう。

2、勇者ヌルポコ

「勇者の肩にとまっている妖精」「レベル1の回復呪文」などの名前を、カタカナを使って命名するファンタジーカードゲーム。日本語の(他言語でも同じかな)清音には「小さい」「軽い」「明るい」、濁音には「大きい」「重い」「暗い」といったイメージがあるので、それを利用している。言葉の響き・イメージを学ばせるには良いのかなと思う。

3、たったいま考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。

単語カードを組み合わせて、プロポーズの言葉を考えるゲーム。

比喩や体言止めなどのレトリックを使えるので、詩的な文章能力を上げる練習になりそう。

4、ショートショートnote

不思議なタイトルから、物語を作るゲーム。「じゃれ本」と同じ、小説家の田丸雅智さんが制作に関わっている。

200枚のお題カードから、5枚を引き、そのうち2枚を使い、物語のタイトルを作る。例えば「しまうま」「イライラする」などのお題を組み合わせて『イライラするしまうま』のような、ちょっと不思議なタイトルを作る。あとは制限時間を決めて、文章(物語)を書くという単純なルール。中高生がどこまで出来るかは未知数。

5、私の世界の見方

簡単に言うと大喜利。「風呂上がりの○○最高だね」のようなお題カードに、「とろけるプリン」「ナンバーワンホスト」「泣かせる話」などの様々な単語カードを当てはめて、楽しむゲーム。発想力や、語彙力を鍛えることが出来そうな気がする。

6、バンディド

こちらは国語科ではなく、クラスの仲を深めるのに使えそう。いわゆる協力ゲーム。

牢屋のならず者「バンディド」を逃がさないように、全員で相談をしながら1人ずつ通路カードを出し、すべての通路を行き止まりにする。これは、ボードゲームカフェで何度かやったことがあるのですが、かなり使えそうな気がする。ルールが簡単、かつ楽しい。適度な運要素があるため、勝負に負けても誰も責めないで出来そう。

7、ザ・マインド

こちらも「バンディド」同様、クラスの仲を深めるのに使えそうな協力ゲーム。1~100までの数字カードを各自が持ち、それらを小さい順に出し切ることを目指す。ただし、声を出してはいけない。これもボードゲームカフェでやったのですが、意外と難しい。声を出せないので、身振りや表情で、コミュニケーションを取ります。そのため、「バンディド」より難易度は高そう。

以上です。読まれた方で、こんなボードゲームを授業で使ってるよ、使えそうだ、という意見があったら教えていただきたいです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?