(2023/04/26/水)7号墳(生目古墳群)の入り口の模型と、儀式(葬送儀礼?)で使われた土器。

本日紹介します写真は、先週(2023/04/16/日)宮崎県宮崎市生目に有る国指定史跡・生目古墳群・遊古館(埋蔵文化財センター)に行った際に撮影した写真です。

撮影した写真を備忘録としてここに残して行きたいと思います。

本日の写真

7号墳の全体模型

この模型は遊古館(埋蔵文化財センター)の展示室に展示されている、7号墳の立体模型です。

現地に設置された案内看板によると、7号墳の周りには地下式横穴墓が有るとの事でしたが、模型を見ると確かに大量の地下式横穴墓が有る事が判ります。

発掘作業中の7号墳の写真がラミネート加工されて、立体模型の下の部分に張られていました。

この写真が撮影された当時には既に、後円部が削られていたようです。

いつ削られたんでしょうか?

7号墳の模型の下、中央部に解説文が書かれていました。

7号墳模型

生目古墳群では前方後円墳の周囲で地下式横穴墓が発見されます。

このことはお互いの墓に埋葬された人物同士に関係があったことを物語っています。

特に7号墳の後円部の下に大規模な玄室を作る18号地下式横穴墓は、作った場所、規模、造りの丁寧さなどから、前方後円墳の埋葬主体に地下式横穴墓を採用した可能性のある事例として注目されます。

又、解説文の右上には、子供用の解説プリントがカラフルなマスキングテープで貼られていました。

(使われているマスキングテープは、以前壺形埴輪で使われていたマスキングテープとは違う様です)

子どもさん向け解説ポイント

『生目7号墳』とそのまわりの『地下式横穴墓』のもけいだよ。

◆7号墳(前方後円墳:鍵穴型のカタチをした古墳)のまわりは地下式横穴墓がたくさん!とくに、くびれたところには、18号地下式横穴墓がつきささったようになっているんだ。

◆7号墳の主は、鍵穴型の●の部分ではなく、もしかしたらこの地下式横穴墓の中にいたのかも…?

7号墳入り口の模型

上記の7号墳立体模型の後には、黒いビニールマットが掛けられていた、発掘途中の7号墳に側面に造られた18号地下式横穴墓の入り口が再現されていました。

この入り口の模型の右上に、模型の解説文が有りました…

この入り口は、7号墳の後円部で発見された18号地下式横穴墓の羨門付近の原寸大模型です。

本来は入り口の奥に遺体を安置する玄室が造られます。

出入りの際はお気を付け下さい

7号墳の造り出し部(儀式を行った場所?)から出土したもの

この入り口の左右には、7号墳から発掘された大量の須恵器や陶質土器が展示されていました。

これらは造り出し(儀式の場?)から出土したものでしょうか。

7号墳に有った解説パネルの造り出し部から発掘された土器の写真の中に、左側にある背の高い須恵器の器台の脚の様なモノが映っている様ですが…

展示スペースの右下に、解説パネルが有りました…

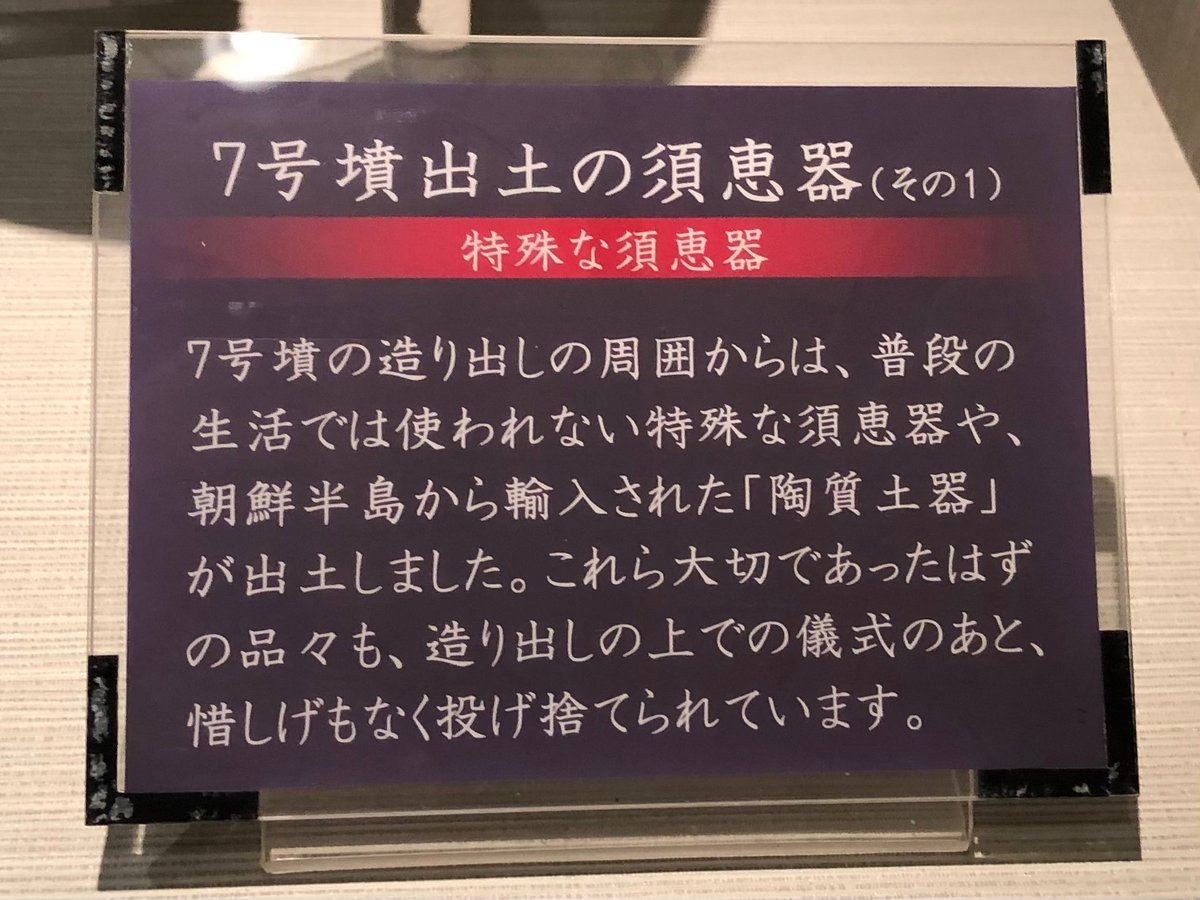

7号墳出土の須恵器(その1) 特殊な須恵器

7号墳の造り出しの周囲からは、普段の生活では使われない特殊な須恵器や、朝鮮半島から輸入された『陶質土器』が出土しました。

これら大切であったはずの品々も造り出しの上での儀式のあと、惜しげもなく投げ捨てられます。

なるほど。

やはり、ここに展示されている須恵器や陶質土器は、7号墳の造り出し周辺から発掘された物の様です。

この背の高い須恵器の器台も、7号墳前の解説パネル内の写真に写っている物なのかもしれません。

でも、三角形の形や間隔、バランス等が少し違う様な気がします…。

又、写真では判り辛いですが、器台の全面にかなり細かく密集した櫛描紋が施されていました。

その他、高坏や、蓋つきの壺、大きなボウル状の土器が沢山ありました。

須恵器の器台の横には、同じく脚の部分に三角形の透かしが施された蓋つきの壺が有りました。

こっちの壺の方が須恵器の器台より、写真に写っている物に近いでしょうか?

良く判りません…

この壺の横には、ボウル状の須恵器が展示されていました。

こちらの器にも櫛描紋が施されています。

かなり深くはっきりと櫛描紋が施されています。

上記の展示ケースの後ろを振り返ると、更に7号墳出土土器の展示が有りました。

展示ケース内手前には、違う解説パネルが設置されていました。

7号墳出土の須恵器(その2) 大規模な儀式だったのか?

5世紀頃の宮崎平野では、須恵器は大変貴重で、住居跡などからはほとんど出土しません。

しかし、7号墳では多数の須恵器が一度の儀式で使用されました。

この造り出し上で行われた儀式がいかに重要な物であったかがうかがえます。

なるほど。

確かに宮崎で発掘される須恵器や陶質土器は、以前調べた時に、大阪府堺市陶邑窯跡産の物や、愛媛県市場南組窯跡産の物等、遠くから運ばれてきているとの事だったので、かなり貴重な物だった様です。

(ここに展示されている須恵器や陶質土器の産地を聴き忘れました。今後調べてみたいと思います。)

それらの貴重な須恵器や陶質土器を、儀式の為に大量に集めた後、惜しげもなく打ち捨てる事ができたと言う事は、7号墳の被葬者は、相当力の有る権力者だったのかも知れません。

これらのボロボロの土器類は、当時の権力者の力を表している物の一部の様です。

感想

古く、巨大な古墳が乱立する生目古墳群ですが、現在、この生目古墳群に葬られた方々の出土物以外の情報は、あまり残されていない様です。

この様に一度栄えて衰退した人々の残した豪華な遺物や、荒廃した墓地(古墳)を見ると、平家物語の冒頭部分を思い出します。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

沙羅双樹の華の色、盛者必衰の理をあらわす。

おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。

猛き者も遂にはほろびぬ、ひとえに風の前の塵におなじ。

自分で訳してみました…。

(言葉を繋げただけですが…)

祇園精舎(古代インドの仏教寺院)の鐘の音は、諸行無常(世のすべてのものは、移り変わり、また生まれては消滅する運命を繰り返し、永遠に変わらないものはないということ。※三省堂 新明解四字熟語辞典)の響きがある。沙羅双樹(インド原産で、淡黄色の小さな花)の華の色は、盛者必衰(この世は無常であり、勢いの盛んな者もついには衰え滅びるということ。この世が無常であることをいう。※三省堂 新明解四字熟語辞典)をあらわしている。驕(おごれ)る(地位・権力・財産・才能などを誇って、思い上がった振る舞いをする。※デジタル大辞泉(小学館))人も長くは続かない。

まるで春の夜の夢のようだ。

勢いが有って盛んであっても最後には滅びる。

それは、風の前のちりと同じだ。

長年放置されて崩壊した立派な作りの古墳や、今は意味も伝わっていない何らかの祭祀や儀礼の為に使われた、精緻な作りの土器や遺物の数々を見ると、この平家物語冒頭部分ほど、ぴったりとはまる言葉は無い様な気がします。

2023/04/26/?~2119

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただきありがとうございます。 作品製作をしているので、サポートいただけたら創作活動に関する費用にしたいと思います。