押し型紋・櫛描紋・鋸歯紋(2023/02/04)

昨日は就寝前に頭痛とめまいがしていたのですが、朝には良くなっていました。

最近は私自身色々と有ったので疲れているのかも知れないと思い、今日は、今まで集めて来た資料等を見返したり、最近触っていなかった動画編集ソフトをちょっと触る等していました。

古代から有る紋様

今回は、昨日お世話になりました、市の埋蔵文化財センターで当時のデザインについて教えて頂いた事の一部を、メモ代わりにここに残しておこうと思います。

上記のデザインの元ネタは、縄文時代から弥生時代までの約1万年以上、土器の上に表現される事が多かった模様です。

しかし、見た目はほぼ同じでも、時代によって土器に模様を入れる技術が違う様で、その技術の違いから、デザインの意味する物は時代によって違のではないかと言われている模様だそうです。

押し型紋

縄文時代は、押し型紋と呼ばれる丸い棒状の物に彫を入れて、それを土器の上で転がす事で、連続紋を作る技法が使われていた様ですが…

櫛描紋

それが数千年後の弥生時代になると、模様の見た目は似ていても櫛描紋という、くしの様な道具を使う事で土器の表面に模様を書くようになった様です。(今でもこの技法を使う陶芸家の方は居る様です)

鋸歯紋

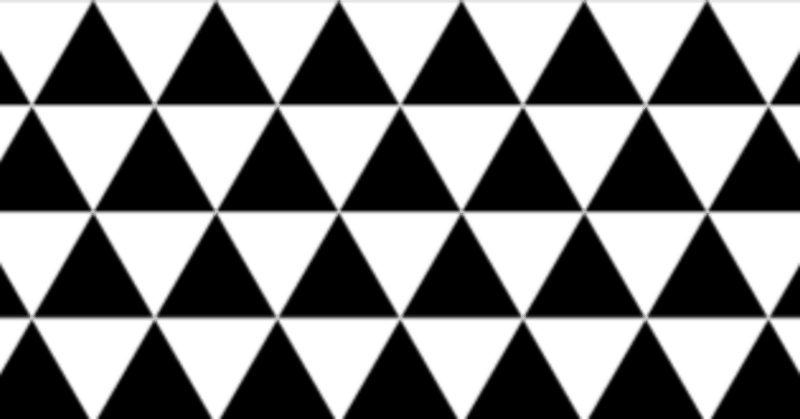

更に時代が下って古墳時代になると、少しテイストは違いますが、古墳の遺体を収めた石室の中に多くの三角形が描かれていたり、縁に鋸歯紋が刻まれた鏡を副葬品にしたり、三角模様のタスキを掛けたり、三角模様のイスに座った巫女の埴輪等が出土しています。

更に現代に近い、今から1200年ほど前まで使われていた隼人の盾にも、逆S字の渦巻き模様に三角形の鋸歯紋(土器に刻まれた押し型紋や櫛描紋の三角模様にも見える?)が使われていますが、こちらは文献が残っていて、当時の重要な儀礼(天皇の即位式や元旦、入朝儀礼等)で使われていたそうです。

模様の意味

『連続する三角形の模様を、当時の人は好きだったんだと思う。』

と考古学者の方に言われていたのですが、自分もそう思います。

又、模様の意味については、

『時代によって違うと思うが、盾や鏡にも同じような模様が有るので魔除けかも知れないが、正確な事は判らない。』

との回答を頂きました。

まとめ

この様に、何気ない土器の模様1つとっても、背景に様々な意味や技法の推移等が有って、知れば知るほど奥が深くて私は好きです。

更に多くの場所に足を運んで、自分の感性に響く何かしらのモノを探していこうと思います。

そして、この様な意味の有ると思われる遺物の模様や形。

又、その裏に有る儀礼、習俗、祭り、呪い等、可能な範囲で調べた上で、私の作品に何らかの意味を持った隠し味として混ぜ込んでいきたいと思っております。

追記

この記事を公開した当初の文章に納得がいかなかったので、朝の5時まで書き直し続けていました。

もっと文章力をつけようと思います。

※上の画像はデザイン途中の作品の一部です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。 作品製作をしているので、サポートいただけたら創作活動に関する費用にしたいと思います。