あくびの隨に 23話

前回

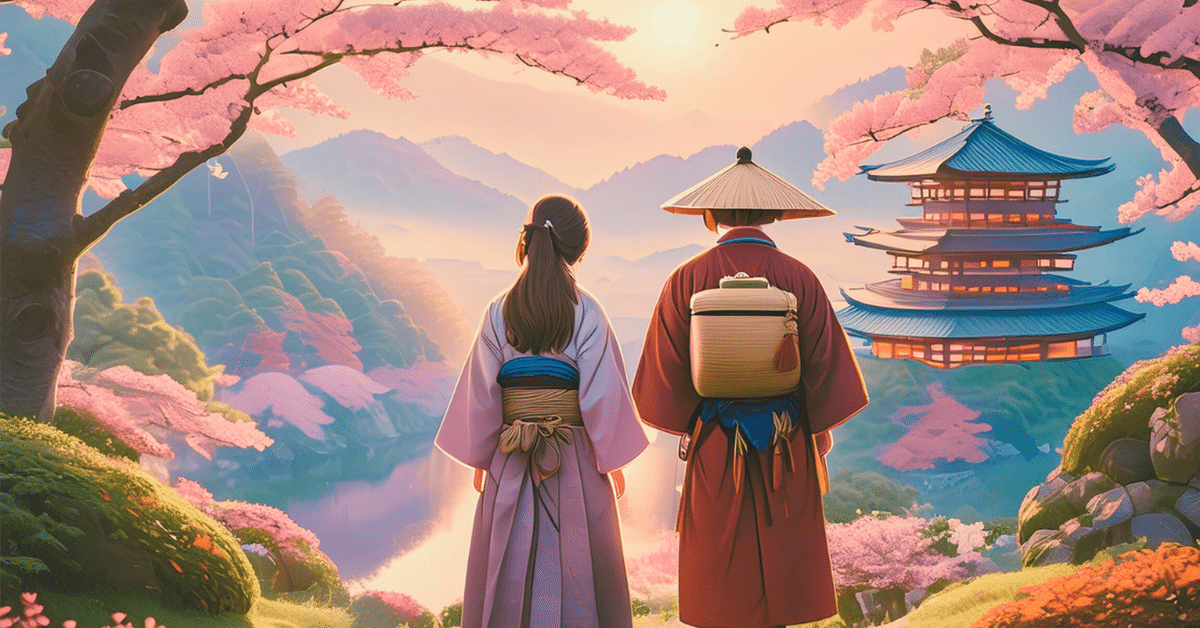

寝覚めの如き転換は、今回は胸苦しさとともにあった。

逸流の視界に広がる風景に、あくびを噛み殺す以前との同一性は残滓すらない。

隣に佇んでいた稲だけが心の拠り所だ。

けれど、今回ばかりは、彼女がいても安堵感を得られることはない。

眼前に待ち受けていた景色に対し、これをそういうものと見慣れることはあっても、決して受け入れることは不可能だった。

「ふむ。なんとも悪趣味な場所だな」

「……気持ち悪い」

逸流は双眸を細めて、顔を背けた。

そこはどこかの町の入り口だった。

周囲を山岳に囲まれた盆地の隙間に、すっぽり納まった場所。

これまで訪れた街と同様に、腐土の権現から安全を守るため、石ころを寄せ集めた簡素な石垣が築かれている。

しかしひと際目を惹かれるのは、番門の片隅に植えられた一本の木。元となる幹から伸びた枝から、細長い枝葉を地面に向けて垂らした独特の形。種類は柳の仲間だろう。

その根元に、首のない男が裸で寝転がされていたのだ。

野晒しにされて、二、三日が経過した死体。蠅がたかり、蛆が湧いて、鼠に荒らされたような形跡は見るに堪えなかった。

「どうしてこんな酷いこと……」

「魔除けの類やもしれん。刑に処した罪人を見せしめとし、新たなる罪人の出現や魑魅魍魎を避ける習わしだ」

「……そんな迷信のために、こんなことするのか」

たとえ罪人であろうと、人の死を辱める行いは忌避すべき外道の所業だった。

「ぬしよ。町には存外すんなり入れそうだ」

番門の入り口が僅かに開き、見張りが顔を覗かせている。

このような町に対して気分は滅入るが、五大光家を探す旅に停滞は許されない。

逸流は頭に手を当て、あまり顔を合わせないようにしながら稲と町に入って行く。

「……そういえば、この笠」

ふとして逸流は、自分が笠をかぶっている事実に気づいた。

数良にあげて浪人に真っ二つにされたはずだが、稲が再び作ってくれたのだろうか。

未知の連続で驚くことも忘れた逸流は、特に疑問も抱かずその町に侵入を果たした。

――――――――

空には灰色の雲が立ち込めてきた。山の天気は変わりやすいと言うが、まるで二人の来訪を拒絶するようである。

逸流と稲は、軒並みを眺めながら周辺を練り歩いた。

番門の外の光景と違い、人々の顔にはたしかな明るさが垣間見える。

魚や野菜を売り裁く店頭の親父も、水入り天秤棒を担いだすれ違う童子も、赤子を背負って買い物に勤しむ母も、密やかなる平和の中に身を置いていた。

柳の下の光景を平然と行う彼らがどういった心持ちで、この町に暮らしているのかは分からない。しかしそこに浮かぶ日常に、虚飾があるようには思えなかった。

「……思ってたよりも、ちゃんとした町なんだな」

「さて、油断はできぬが……」

逸流は少し拍子抜けしていたが、稲の警戒が外れることはない。

装いばかり安寧でも、その裏で暴君が糸を引いている可能性は否めないのだ。稲が気を張るのも当然であり、逸流も緩みかけた緊張を引き締めて散策に当たる。

しばらく町中を進んで行くと、あるとき通りの中心に人だかりが見えてきた。

何事だろうかと、逸流と稲は様子を窺いに向かう。

するとそこでは、予想だにしなかった場面と遭遇することになった。

「――一族の面汚しが」

唐突に響く、過激な台詞。

「なにゆえ表を出歩けるか。恥を忍ぶ気概があれば、疾く自害して果てよ」

「兄者の言い分は、小生、理解している。しかし素直に聞き入れる義理もなきゆえ、この不出来な弟めに構う暇があるのであれば、政務の一つもこなしては如何かな」

公共の場で言い合いをしている、二人の侍がいた。

一人は三十を超えた辺りの、侍として分相応な風体の男。片やもう一人は、周囲と一線を画す長身を持った青年だ。

まさかとは思って目を凝らしてみると、それは逸流が何度も見かけたことのある人物だった。

「あの男……名を司垂と言ったか?」

思い出すように、稲が男の名前を口ずさむ。

そのとき、ぴくりと司垂が顔を動かす様子が視界に映った。しかしこちらに意識を割くこともなく、兄と呼ぶ男と会話を続ける。

「或いは年老いた兄者には、筆をしたためる行いですら、すでに難儀であるか?」

「言わせておけば……」

男は腰の刀に手を伸ばしかける。

だが公衆の面前であることを思い出したのか、踏み留まるようにかぶりを振った。

「とかく、お前には謹慎を申し渡す。再びこれを破ることあらば、我が弟とはいえ斬首は免れ得ぬものと知れ」

「聞くに容易く、行うに難し。肝には銘じておきますが、全ては小生の一存にて決まる次第。そこに兄者も異論ありますまいな?」

「よかろう。なれば次にまみえたときこそ、お前の辞世と覚悟しておけ」

「二言はなしと。この耳しかと聞き届けますれば、双方ゆめ出会わぬことを願う所存と」

司垂の臆せぬ物言いに、男は鋭い眼差しを湛えながら去って行く。

兄弟喧嘩にしてはあまりにも物騒かつ、真に迫り過ぎていた。おそらく彼らが次に巡り会ったそのとき、殺伐とした概念が伴うことは避けられないだろう。

司垂の方も、妙に色めき立っていた野次馬をよそに、涼しい顔で町へと消えた。

「あの羽織の家紋……」

稲は何か引っかかるものがあるように、顎に指を当てた。

「ぬしよ、あの者を追う。私に着いて来い」

好奇に苛まれた猫の如く、稲は司垂の尾行を提案してくる。

「え? まあ……他に行く当てもないから良いけど……」

逸流も司垂の纏う雰囲気の違いに妙なものを感じて、稲の意見を受け入れた。

二人は気配を消しながら、静かに司垂のあとを追った。

【続】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?