日本語の真骨頂・・両義性、多義性

角川の『短歌』という短歌総合誌。1954年創刊。

万葉も古今も与謝野晶子のも和歌は大好きですが、今こういう短歌の発行誌があることを初めて知りました。

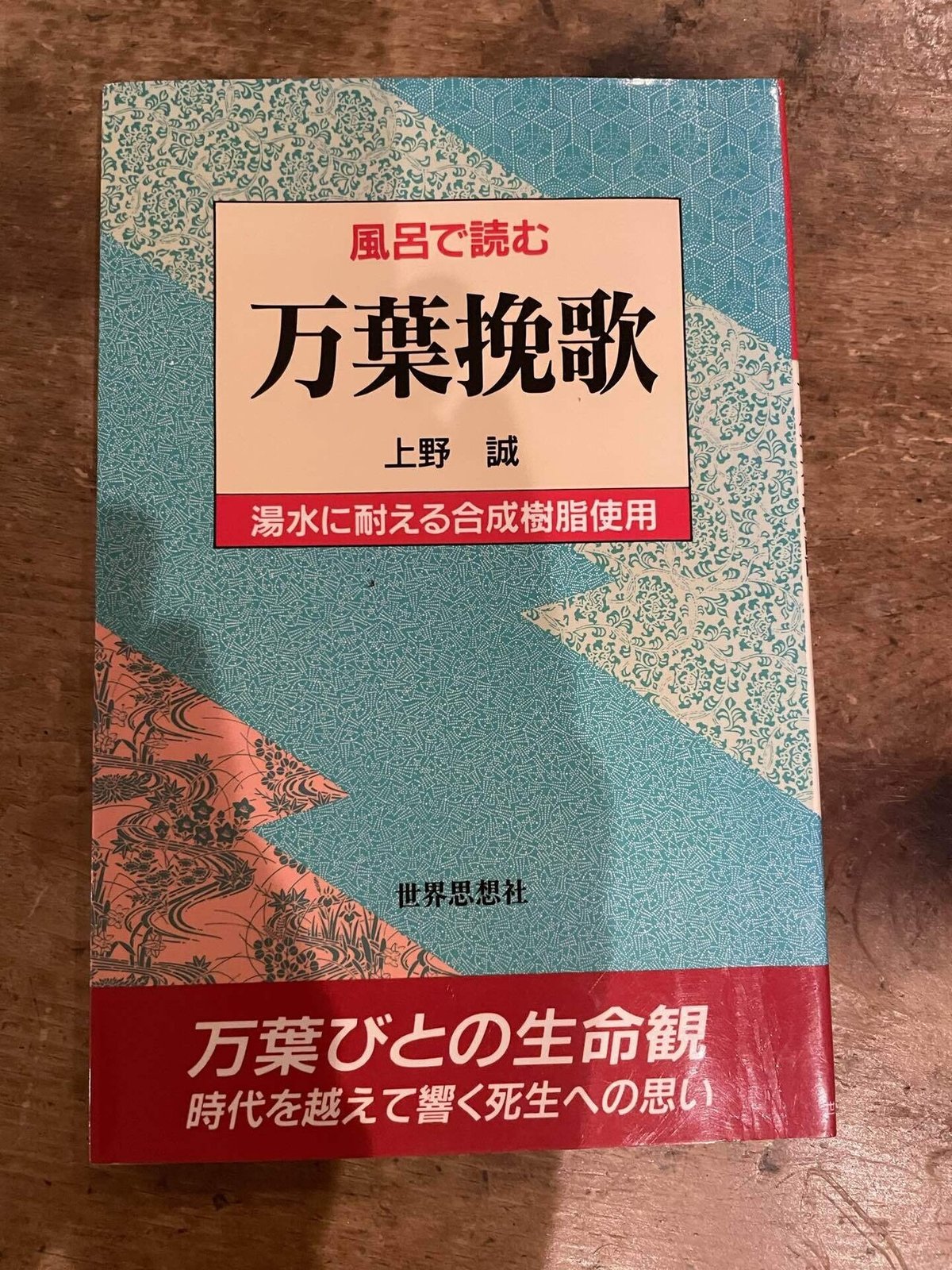

今日はゆっくりした土曜の午後でしたので、霞の空にもぬくい空気にも交じっていきそうな感じ。そんな気持ちでパラパラめくっていましたら、『風呂で読む 万葉挽歌』の上野誠さんのエッセイがあったり、中西進さんが監修されてこれから編まれる『令和万葉集』の応募締め切りの案内があったりしました。

ここには、今現在に生まれ続けて、今現在に生きている「やまとうた」の息づかいがリアルにあります。

作品七首『テリーヌの宇宙』 天野陽子(りとむ)

このページに掲載されている「テリーヌの宇宙」の歌は

先日知り合いになった女性が詠まれたもので

この七文字に「あぁ」と私の中で炸裂するものがありました。

日本語の真骨頂は両義性。多義性。

「テリーヌの宇宙」と聞けば、

テリーヌの中にある宇宙。でも

テリーヌという宇宙。でも

テリーヌの様な宇宙。でも

OKなのです。

どれというよりも、どれも。

だから、テリーヌと宇宙の両者のイメージが

同時に爆発して、

欲望と官能と荘厳と未知が混沌とします。

こういうのすごく好き。

こうして彼女の歌を一目で好きになりました。

(もしかしたら同じ族かもしれません)

その両義性、多義性の生み出している思考法が、

折口信夫が語った「類化性能」

『古代から来た未来人 折口信夫』中沢新一(ちくまフリマー新書)

「類化性能」では、おたがいに違っているように見えるものどうしの間に、何かの共通点が発見された時に、ふたつの異質なものを重ね合わせて、新しい詩的な意味が生まれてくるのであったが、この考えは、もっと深く宗教と文学の発生の根源に関わっている。(『古代から来た未来人 折口信夫』中沢新一 より)

古代にあっては、誰かに恋する恋歌も、死者を悼む挽歌も同じであったそう。

そこに共通するのは、今此処にいない人を「乞ふ」心。

『風呂で読む 万葉挽歌』上野 誠(世界思想社)

*お風呂でも読めるように合成樹脂の紙でできています。湯の音と一緒にどうぞ。

*