彫刻をアップデートする ー拡散し、派生していく彫刻ー

はじめに

はじめまして、彫刻家の萩原亮です。

私は東京藝術大学の彫刻科を2011年に卒業、同大学院を2013年に修了しました。

自身がデジタルネイティブ世代ということもあり、在学中から一貫して3DCGを彫刻制作に活用し、またモチーフとして扱ってきました。

2020年にはコロナ禍の緊急事態宣言をきっかけに制作に3Dプリント技術を導入し、DMM.makeなどのオンデマンド3Dプリントサービスを活用した「現地に行かなくても鑑賞できる彫刻のかたち」を模索したり、

コロナ禍の明けた2023年にはそれまでにやってきたものを活かしつつ実物の価値を見直すべく、

フィジカルな作品の制作と共に、3Dプリント可能な彫刻のデータの販売をはじめました。

この記事ではどういった考え方に基づいて制作をしているのか、

3Dプリントを導入した2020年以降の自身の制作を振り返りつつ、コンセプトについても改めて解説していければと思います。

彫刻をアップデートする

基本コンセプト

あらためて、2020年以降の自身の制作コンセプトについて言語化してみると「彫刻をアップデートする」という考えが根底にありました。

革命でなくアップデートとしたのは、従来の価値観を覆す全く新しい事をしていくのではなく、過去の彫刻と接続しつつ、新しい価値観や考え方を上乗せしていくという意味を込めています。

現代において彫刻について定義するのは難しく、あくまで自分の考えになりますが、絵画と比較した際の彫刻の特徴として、

「素材やプロセスが作品の形に大きく影響を与える」という点があると考えています。

彫刻は実際の空間に物体として作品を存在させるため、素材自体の硬さや柔らかさ、加工のしやすさ、耐候性など、石には石の、木には木の、粘土には粘土の、それぞれの素材による制約と、その特性を活かした表現があります。

鑑賞者においても、石なのに柔らかく見える、木の温かみを感じる、粘土の柔らかさを活かしているなどといったように、多かれ少なかれ作品の素材へ意識は向いています。

つまりよく言われる素材との対話、素材と向き合う事が彫刻の彫刻らしさと言えるのではないかと思います。

20世紀にフリオ・ゴンサレス(1876~1942)によって彫刻に鉄溶接が導入され、それまでの素材ではなし得なかった、空間の中のドローイングや、それによって区切られる事で示唆される虚のボリュームといった新しい表現や概念が生まれました。

私の現在制作している作品の最終的な素材は樹脂、陶、金属など多岐にわたりますが、あくまで3DCGを彫刻の素材(プロセス)としてとらえ、その特性を活かし、制約と向き合いながら制作することで、フリオ・ゴンサレスのように、新しい彫刻の形を生み出しうるのではと考えています。

彫刻素材としての3DCG

3DCG自体を素材として考えると、

・物質として存在しない

・複製が容易

といった特性は彫刻と相性が悪く思えますが、これらを制約として捉えたとき、どのような表現が可能か、形にどのような影響を及ぼすのかを考えました。

物質として存在しないという点については、逆に考えてみれば最終的に物質として出力する際の媒体を選択する余地があるとも捉えられます。

複製が容易であるという点については、むしろ複製を前提にすることが他の素材にはない特性として新しい表現につながると考えました。

ヴァルター・ベンヤミン(1892~1940)が『複製技術時代の芸術』において「印刷による文字の複製が文学にきわめて大きな変化をあたえた」と述べているように、彫刻もまたその複製技術の発展が何かしらの変化をもたらすのでは、と考えたのです。

モチーフについて

現在の私の作品は動物を主たるモチーフとしていますが、動物を選定した理由について述べていきます。

複製を前提とする=複製されなければ意味がない

という考えから、この時点で従来の彫刻とは違う、オンデマンド3Dプリントサービスやデータ販売といった流通の仕方を想定していたので、より多くの人に見てもらう必要を感じていました。

素材やプロセスが影響を与える「かたち」について、表面的な形態(Form)だけでなく、形式(Format)まで拡大して解釈したのです。

そして、より多く複製されるためにいくつかのクリアしなければいけない条件が浮かんできました。

・熱溶解積層方式で出力可能であること

・鑑賞者がモチーフを読み取るコストが低い

・意味性の排除

・造形としての魅力

・熱溶解積層方式で出力可能であること

2020年にはすでに特許が切れていた3Dプリンターは、価格競争による低価格化が進み一般にも徐々に浸透しており、主に光造形方式と熱溶解積層方式の2種類が普及していました。

私は比較的低価格で造形サイズの大きい熱溶解積層方式のものを導入しましたが、光造形方式と比較すると細やかな造形は少し苦手なので、それまでの自身の作品の特徴である「細い線を使った重さを感じさせない表現」とは相性が悪く、作風の変更を余儀なくされました。

・鑑賞者がモチーフを読み取るコストが低い

抽象的な作品にすると「何を表現しているのか?」という段階で鑑賞者がふるいにかけられてしまうと考えました。

抽象によってのみ可能な表現は当然ありますし、私も3Dプリンタ導入以前は抽象的な作品を主に制作していましたが、鑑賞者にとっては美術的な素養が要求される表現とも言えます。

今回の、多くの人に複製されるという目的においては「何を表現しているのか」がひと目で分かる具象表現である必要がありました。

・意味性の排除

例えば人間をモチーフに選ぶと、人種、性別、年齢や服装、そしてなぜ日本人の、男性の、30代の自分がそれを制作するのかに意味が生まれてしまうと考えました。そういった意味が生まれてしまうと、そこに共感できるか否かという要素が発生してしまいかねません。

また鑑賞者について考慮してもできる限り文化、社会、宗教、時代などといった背景によって捉えられ方が変わらないモチーフであることが望ましいと考えました。

この条件に関しては、美術作品の表面的なところだけでなくより深く鑑賞したい人を想定から除外するわけではなく、むしろコンセプトを読み取ってもらう上でのノイズを減らす意図もあります。

鉄彫刻の父フリオ・ゴンサレスの作品モチーフについて

ゴンサレスの主題は静物、マスク、頭部、女性など、すべて伝統的であると言って良いものばかりである。これはキュビズムの作家たちと同様、あくまでも造形上の問題に集中するために物語性や情緒性が発生する要素をできる限り抑制しようとした結果に違いない。

という考察がありますが、私の場合は造形自体よりも3DCGを活用している制作手法やその背景にあるコンセプトに目を向けてもらう為、モチーフ自体に意味が発生しない方が都合が良かったのです。

それらの条件に合致するものとして、

洞窟壁画にあるような、根源的かつ普遍的、それでいて特徴を表しやすいモチーフとして動物が相応しいと考えました。

造形について

・造形としての魅力

動物をモチーフとして選定しましたが、ただ動物を作るだけでは独創性に欠けます。魅力以前にまず独創性がなければいけません。

私の現在の造形の特徴を一言でいうと「根源的で普遍的な存在としての動物をモチーフに、3DCGの形式を取り入れた表現」と言えると思いますが、その成り立ちにはいくつかの背景があります。

ポリゴンモデリングでの基本的な造形は、面を的確に分割していくところから始めるのですが(その分割はトポロジーと呼ばれ、トポロジーがきれい、汚いという言い方もあります)、

これはデッサンや塑造において、制作の序盤に対象を捉える為に稜線を引いたり、面を大きく作るという感覚に近いものでした。

的確な稜線や面を作ると、細部まで表現しなくとも対象の佇まいや印象を再現できるというのは、私にとって造形表現に最も楽しさを感じる部分でもありました。

大学受験や美術予備校での勤務を通して培ってきた対象を捉える力と、ポリゴンモデリングにおける造形感覚を掛け合わせて作品に反映させることが独創性につながるという考えと、

造形表現の根源的な喜びが制作を継続していく上でのモチベーションにつながるという考えから、現在の表現に行き着きました。

岡倉天心(1863~1913)は『茶の本』の中で「真の美というものは不完全なものを前にして、それを心のなかで完全なものに仕上げようとする精神の動きにこそ見出される」と述べていますが、

私も対象の形態を省略し単純化して表現することで、それを補完しようとする鑑賞者の心の動きを期待し、それが魅力につながるのではと考えています。

また、3Dプリント技術は今後さらに高精細な表現が可能になるであろうことが予想されるため、3Dプリンタ自体の性能によって完成度が左右されない表現である必要を感じていました。

早い段階で制作した作品の完成度が、後から見返すと劣って見えるという事態を避けたかったのです。

つまり、繊細であったりデコラティブな表現は避ける必要があったという背景もあります。

これについては副次的ではありますが、データ販売をするようになった現在、購入者の環境に依らず一定のクオリティでの出力が可能というメリットにつながりました。

制作手法について

制作のプロセス

現在の私の制作手順については、

・ドローイングによるインプット(観察)

・ドローイングによるエスキース(下絵)

・粘土によるマケット制作(模型)→陶作品

・3Dスキャン

・スキャンデータをポリゴンでリトポロジー(再構成)→Templateシリーズ

・3Dプリントで拡大出力

・出力品に鉄線を貼り溶接(再構成)→Retopologyシリーズ

といった流れに落ち着きました。

3Dプリントを制作に導入した当初は、

将来にわたってアトリエを維持できないかもしれないという不安があり、「紙で制作したマケットを鋳造職人に渡してブロンズ作品にする」という制作手法をとっていた堀内正和(1911~2001)のようにアトリエを持たずに制作を続けられるようになるのではという目論見もあったんですが、

最近はむしろドローイングをしたり粘土でマケットを作ったり、いわば正統派な彫刻制作に回帰しました。

粘土によるマケットを3Dスキャンし、出力したものに手を加えて完成させるという工程は、紀元前からある彫刻の複製技術の星取法のオマージュにもなっています。

これについては2023年の個展『プロセスとかたち』において美術解説するぞーさんに書いていただいた批評文に詳しく記述されているので引用します。

彫刻の複製技術は意外にも古く、紀元前6世紀頃の星取り法に既に同様の原理による技術が見られる。原形の各方向の輪郭線を平面座標的に捉え、石材の表面に同比の点を打ちながら、彫り進めていく複製方法である。この手法が最盛期を迎えた19世紀には、ロダンが大型の作品を制作する際に使用したことでも知られるが、

− 粘土によるモデリング→星取り法で外形の座標化→助手によって荒どりされたカタチ −

これに作家が最終的な手直しや仕上げを行う彫刻プロセスを、萩原が現代的にオマージュしていると捉えると、長い彫刻の歴史や技術の進歩と同時に、人のカタチに対する認識の恒久性も読み取ることができる。

Retopologyシリーズ

そうして制作した鉄のユニークピース(一点もの)はRetopologyシリーズと題し、Templateシリーズのオリジナルと位置づけています。

3DCGでは3Dスキャンしたデータやスカルプトで制作したハイポリ(ポリゴン数の多い)データを扱いやすく(容量を軽くする)ためにポリゴンを張り直す工程をリトポロジー(再構成)といいますが、

3Dプリントしたものに鉄で面を張り直すことでその工程をフィジカルに再現しています。

素材として鉄を選択した理由としては、フリオ・ゴンサレスへのオマージュを込めつつ、3DCGにおいてポリゴン(面)を張ると表現するように、鉄板や鉄線を表面に張り込むという制作手法に親和性を感じたからです。

溶接痕をあえて残すことで、制作における時間の蓄積や、作者が対象を捉える視線を感じ取ってもらいたいという狙いがあります。

また、表面にマチエール(質感)が存在しないTemplateシリーズとの対比表現にもなっています。

Templateシリーズ

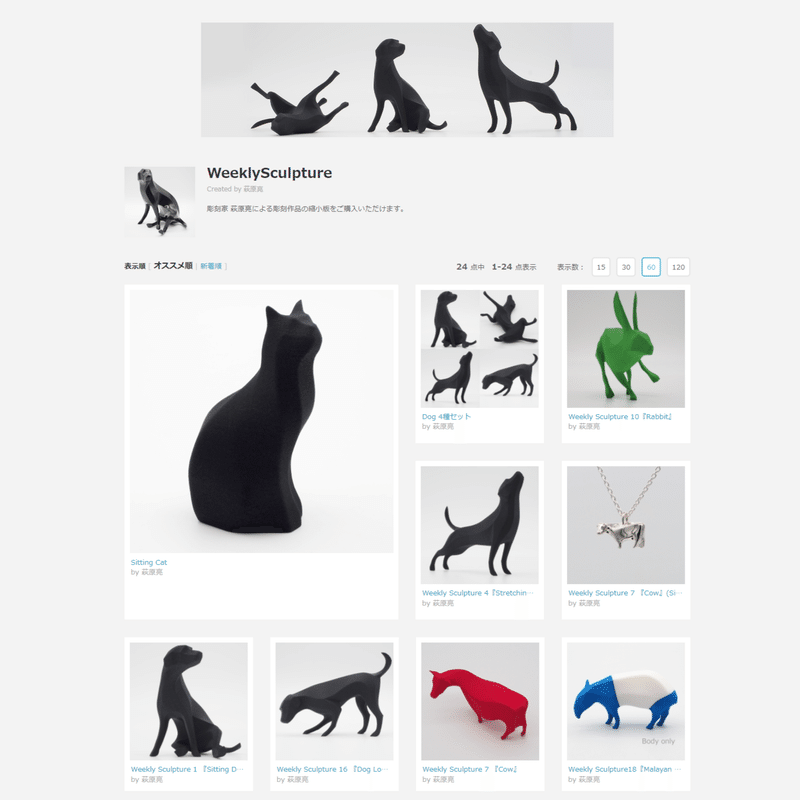

Retopologyシリーズを制作する上での雛形となる3DデータをTemplateシリーズと題し、一般に販売しています。

これまでにも彫刻をデータ化して販売する試みはありましたが、NFTと紐づけてエディション(限定数)を設けるなど、従来の美術作品の流通の仕方に則ったものが多く、デジタルというインフラの強みを活かしていないのではと感じていました。

あえてエディションを設けず、安価に設定することで広く拡散させ、

またサイズや形状の改変を可として、従来であれば作家にのみコントロール可能だった素材やサイズといった、彫刻において重要な要素をあえて購入者に明け渡すことで、作品の二次的な創作を狙いました。

制作の一部を鑑賞者が担うという双方向性をもたらすと共に、

拡散し、派生するという新しい彫刻のあり方を提示する試みです。

オランダの彫刻家テオ・ヤンセン(1948~)はストランドビーストのクランク機構の比率をホーリーナンバーとして公開し、ビーストが増殖することを狙いました。自身を造物主とする、いわば創世神話のような宗教的な考え方が根底にあると思います。

日本人である私の場合は、折り紙やプラモデル、最近では歌ってみたや踊ってみたなど、定型のもののアレンジにこそクリエイティビティを発揮する、というのが日本の文化としてあるのでは、という考えを発想の元にしています。

実際に多くの方がTemplateシリーズにアレンジを加え発表してくれており、それによって拡散し、派生するという作品のコンセプトが補強されるので、出力してくれる方たちを共同制作者として位置づけているつもりです。

多くの派生作品が生まれることによって、Retopologyシリーズの唯一性という価値が高まり、

またオリジナルが存在することによって、Templateシリーズが単なるデータではなく、実体を伴った作品の雛形であるという実感をもたらし、作者との共感性が高まるという、お互いに補完し合う関係になっていると考えています。

cat01https://t.co/W2lDm6uXAm

— ひとしんし (@hw_onakaitai) September 6, 2023

data : Ryo Hagiwara

nozzle : 1.8

購入させていただいたデータで太ノズルチャレンジ

サポート無しだとさすがに形崩れすぎたので最低限付けて、フィラメントの垂れの偶然性がいい感じに見えて良かったです

他のデータの販売も期待したい! pic.twitter.com/EqGQANPxMm

初3Dプリント作品完成しました😆

— S.Rod@JamRockers (@Rod1971S) October 7, 2023

彫刻家 萩原亮さん@rrrhagiが販売されているデータを使用しました。

塗装やらデカール貼りやら好き勝手してしまいましたが、生き生きとした曲線美に直接触れながらの作業はとても楽しかったです。 https://t.co/BQX6njfk5A pic.twitter.com/JpusJBmzOX

一通り磨いたやつにトップコート光沢あり

— Dan (@_nadiaru_) April 6, 2024

ガラスみたいになって満足!

未処理もシーグラスみたいでいい

#Templateシリーズ #3dプリンター pic.twitter.com/FwlZoHlD1a

今日は猫の日と聞いて、萩原亮 @rrrhagi さんの #Templateシリーズ + α並べてみました

— takeotaの物欲し雑記帳 (@monohoshi_blog) February 22, 2024

Dogも良いけどにゃんこも良いのですよ😍 pic.twitter.com/rHFmRBAALX

拡散し、派生していく彫刻

現在の私の制作活動は、

彫刻をアップデートするというコンセプトで、

彫刻は「素材やプロセスが作品の形に大きく影響を与える」という考えを軸に、3DCGを彫刻の素材として捉え、拡散し、派生していくという新しい彫刻のあり方を提示していく、と表現できると思います。

カプセルトイやフリースタイル陶芸さんでの型による陶作品、ドケットストアさんで販売している3dprintシリーズなども派生の一形態として考えています。

特にカプセルトイでは指輪を犬の首輪に見立てるという活用の仕方が広く拡散されましたが、これもまたそれまでの彫刻では起こり得なかった派生の仕方だと思っています。

なりました!! https://t.co/7O8zEuBa9N pic.twitter.com/9ArvDqdXAR

— 中村閃 (@Sen_Nakamura) February 19, 2024

従来の彫刻における唯一性や作家による手仕事といった価値を守りつつ、

今後も制作活動を続けていきたいと思います。

ここまでお読みくださりありがとうございます。

引き続きよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?