基礎から学ぶ骨盤帯/仙腸関節の安定化

今回のテーマは「基礎から学ぶ骨盤帯の安定化-仙腸関節障害の理解を深める-」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・腰痛の要因の仙腸関節障害の理解が深まる

・仙腸関節の疼痛のメカニズムが学べる

・仙腸関節の安定について学べる

・安定化エクササイズについて実施できる

今日は「仙腸関節と骨盤帯」について共有していきます。

仙腸関節って"動く""動かない"という問題がよく挙がってきますが、今回はそのような話ではなく、安定化に関する内容になります。

まずはじめに骨盤帯や仙腸関節の理解が少ないセラピストが少なくないと感じています。

というのは腰痛の要因の一つとして【仙腸関節】が含まれています。そのため仙腸関節に対するアプローチ方法が腰痛を軽減するといったケースもしばしば経験します。

仙腸関節の機能は?

仙腸関節の安定化って何?

この辺りの理解を深めておくことが重要です。

それでは始めていきます!

腰痛

それぞれの要因

臨床における腰痛は数多くの要因があります。

椎間板性・筋/筋膜性・椎間関節性・神経障害性などがある中で、仙腸関節性の要因も隠れています。腰痛患者の痛みには、さまざまな要因が絡み合うことで生じます。

このように考え方の場合は、仙腸関節が要因となる疼痛や障害を理解しておく必要があります。

そのために今回の基礎的な内容を理解して臨床につなげていきましょう!

骨盤帯/仙腸関節の基礎

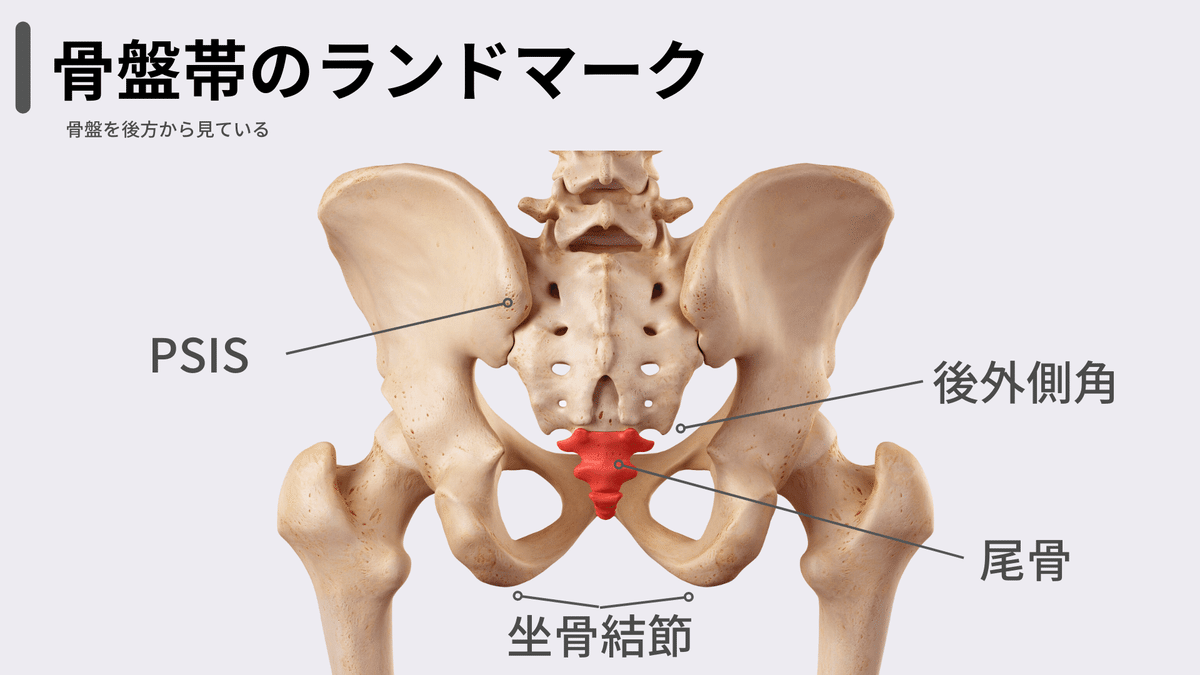

ランドマーク

最初は骨盤帯/仙腸関節のランドマークについてです。

仙腸関節障害を見抜いていくポイントとして一つに圧痛があります。その際にはランドマークを把握しておきましょう。特にPSISや坐骨結節は重要です。

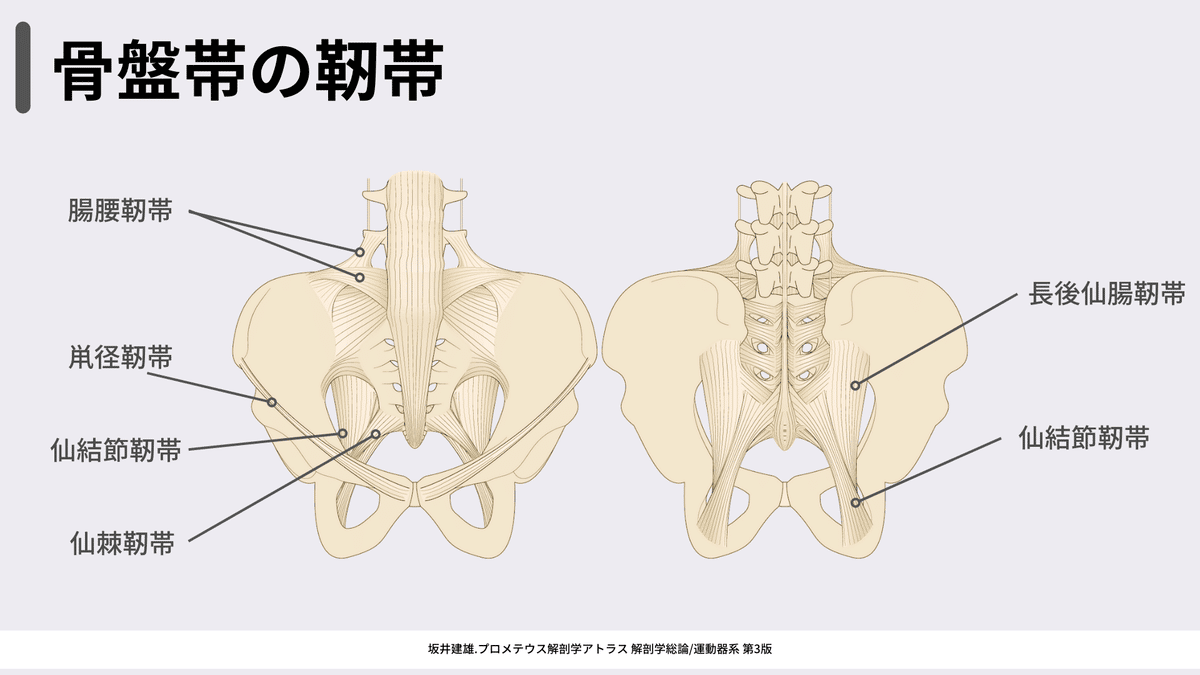

靭帯

次に骨盤帯の靭帯についてです。

腸腰靭帯

複数に腰椎と腸骨をつなぐ靭帯です。仙腸関節の安定性と第5腰椎の関節運動をコントロールしています。

仙結節靭帯

PSISや後仙腸靭帯から起始して坐骨結節に付着する靭帯です。大殿筋やハムストリングの付着部にもなっている。

長後仙腸靭帯

短後仙腸靭帯ともに後方に付着する靭帯です。特に圧痛所見が取りやすい。

他にも骨間仙腸靭帯などと他にも多く存在しますが、重要な靭帯を紹介しました。

機能

骨盤帯や仙腸関節の機能としては、衝撃吸収の作用があります。

歩行時やランニングに発生する衝撃を吸収して、脊柱や下肢にかかる負担を減らしています。骨間靭帯を有する仙腸関節にはダンパー(衝撃を吸収する装置の名前)に似た役割があります。仙腸関節の関節面は他の関節面と違い、垂直方向に近い縦方向に向いています。そのため、剪断力を受けやすい関節です。この負荷を支えるために衝撃が加わった瞬間に後方の靭帯で衝撃を吸収しながら、下肢の方へ負荷を伝達させます。

仙骨の運動学

仙骨の運動学は、うなずき運動(ニューテーション)と起き上がり運動(カウンターニューテーション)があります。

仙腸関節の形態は、前方の関節区域と後方の靭帯区域から構成されています。この仙骨の動きは、靭帯がコントロールしています。

その点を詳しく解説していくと…

ここから先は

運動療法マガジン

若手セラピスト向けの運動療法マガジンです。運動療法に悩んでいる方や初学者にオススメです!

運動療法マガジンプラス

通常マガジンの記事に加えてエクササイズ中心の記事を更新します! 動画コンテンツであるため記事が苦手な人におすすめです!

noteをご覧いただき誠にありがとうございます🙇♂️日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします👊