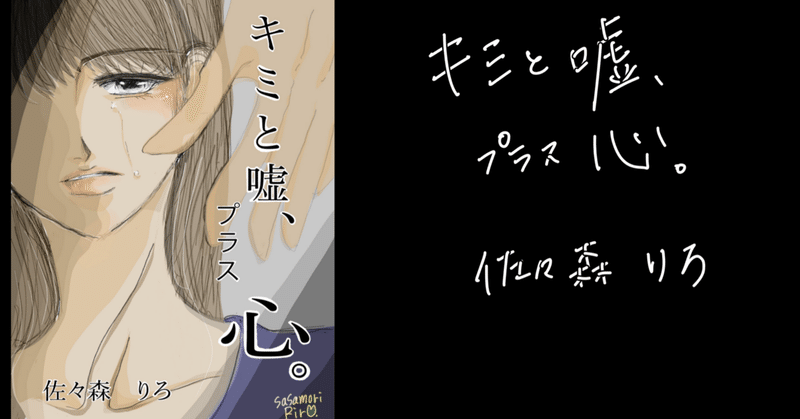

キミと嘘、プラス心。2

第二章 キミの居場所

もう、ユウくんとは一緒に居られない。

閑散として誰も乗っていない平日のお昼過ぎの普通列車に乗り込んだ。懐かしい田園風景は、上京したばかりの頃に比べるとだいぶ減ったように感じる。新しい戸建の家が並ぶ外の景色を眺めながら、ため息を吐いた。

またここに帰ってきてしまった。

車内アナウンスが目的地である駅を告げると、早々に網棚から少し大きめのボストンバックを降ろして扉の前へと立った。

人気の無い駅に降り立つと、ポツリ。雨が頬に当たる。足早に駅の構内へと足を進めると、瞬く間に窓から見える外は土砂降りへと変わった。灰色の低くどんよりとした雲が目の届く範囲全てを覆い尽くしていた。

しばらく外に出ることは出来ないだろうと、待合室の椅子に座る。スマホを取り出して画面を眺めた。待受には、右手薬指に光るシルバーリングと繋がれた手。

顔こそ映っていないが、それを見て、優志と繋いだ手の温もりを思い出す。自ら離して来てしまったその手は、もう繋ぐことはできないと思うと、胸が締め付けられるように苦しくなった。

外は先ほどの大雨が嘘のように簡単に真っ黒な雲から晴れ間が差し込み、遠く虹が架かっているのが見えた。その美しさに自然と涙腺が熱くなってくる。

深呼吸に変えて涙を吐き出すと、ようやく駅の外へと歩き出した。

近くの花屋で雨宿りをする人の横を通り抜けて、真っ直ぐに前を向いて進む。昔から馴染みのあった喫茶店の前まで来ると、足を止めた。

煉瓦の壁に蔦が絡みついている。

入口のアーチ型の門にもたくさん絡みついていて、看板は蔦のせいで店の名前が隠れてしまっていた。寂れた様子が見て取れて、営業しているのかどうかも不安になる。

学生の頃に良く通っていて、学校よりも家よりも、何よりもこの喫茶店の雰囲気と店主の人柄の良さに、居心地が良かったのを覚えている。

止まっていた足を再び動かし始めると、暇そうに新聞を眺めながら止まっていたタクシーの運転手さんに窓から会釈をした。気が付いた運転手さんが慌てて新聞を折り畳んで、ドアを開けてくれる。

「珍しいねぇ、若い子がタクシーなんて」

「お願いできますか?」

「どうぞどうぞ」

嬉しそうに目尻を下げて皺を寄せる、定年はとっくに過ぎているであろう白髪混じりのおじさんはそう言って、クーラーを強めに調整してからハンドルを握った。

自宅付近まで着いてタクシーを降りると、一軒家のまだ新しい住居を見上げた。

弟の孝弥が仕事で成功して、両親の為にと古かった家を丸々リフォームしたばかりだった。

まだ踏み入れたことのない新しい自宅へと、重たい足を進める。

果たして、ここに自分の居場所などあるのだろうか。そんな疑問が先程から頭の中を駆け巡っていて、不安で仕方がない。

だけど、他に行くあてなんてどこにもなかった。

「……ただいま」

か細い声でインターフォン越しに呟くと、すぐに玄関が勢いよく開けられた。

「……キヨミ……?」

その勢いとは正反対に、確かめるようにおどおどしく、不安げに近づいてくるのは、ずいぶんとやつれたように感じるけれど、紛れもなく私の母だった。

「キヨミよね?」

「そうだよ……ごめんなさい、少しの間だけでいいから、ここに、居させてください」

目を潤ませる母に、もらい泣きしない様にと目に力を込めて、深く深く頭を下げた。長い髪の毛が顔を覆って、表情を隠せたことが幸いだった。

父はなんと言うだろう。

頭の中ですぐに父の顔を思い浮かべたけれど、もう引き返すことは出来ない。ここにしか、私には来る場所がないのだから。

父も母も普通の会社員で、特に裕福なわけでも貧しいわけでもなく、本当に普通の家庭だった。ここに帰って来られない理由は、優志と深く関係があった。

親の反対を押し切ってまでも、優志を愛し、選んでしまったから、半ば駆け落ちの様に東京へ飛び出して家を出た。

あの日から、帰ってくることも、連絡さえも一度もなく過ごしていたから、ここへ戻ることは、二度とないと思っていた。

両親からは、当然勘当されていると思っていた。

「なんで帰って来た?」

父は不服そうに眉を顰めながら聞いて来た。

なにも、言いたくなかった。

言い訳もしたくなかった。

あなたが悪者になるくらいなら、自分が悪いと思われた方がよっぽどマシだと思った。

だから、何も言わずに無言を貫いた。

「少し、落ち着いたらまた、出て行くから」

この家にはもう、自分の居た痕跡など何一つなかった。それが身に沁みて、一刻も早くここから出て行きたい衝動にかられつつも、耐えるしかなかった。

母が客室用の和室に布団と小さなテーブルを置いてくれて、「自由に使いなさい」と言ってくれた。

ボストンバックの中から、一冊の日記帳を取り出す。昔から、気になったり不安なことがあった時には日記をつけるようにしていた。

今でもそれは変わらなくて、今日もまた、私は日記に今の気持ちを記した。

「ただいまーっ」

玄関から懐かしい声が響いてきて、思わずそちらの方に気を向けた。

「あれ? 誰かお客さん来てんの?」

「キヨミが……帰って来たの」

躊躇うように小さく聞こえてきた母の声に対して、もう一方の声は明るさを増した。

「入ってもいい? ねぇちゃん」

和室の扉の前で聞いてくるのは、弟の孝弥だろう。弾むような声に、心が温かくなる。

「どうぞ」

開いた扉から顔を覗かせた孝弥は、スーツ姿で随分大人びて見えた。

「帰ってきたんだね」

「……少しの間だけね、ごめんね、迷惑はかけないわ」

「謝らないでよ。俺もたまにしか帰って来ないけど、ここはねぇちゃんちでもあるんだから」

無邪気に笑う孝弥は昔から変わらない。その姿に安心してしまう。相変わらず幸せそうな笑顔をしている。孝弥の明るさで、何度救われてきたか分からない。

ここに居てもいいと言ってくれる人が居るなら、甘えてはいけないけれど、頼ってみようと思える。

「凄いわね、孝弥。こんな素敵な家にしちゃうなんて」

「ああ、今の会社給料めちゃめちゃいいからさ。まぁ、仕事はそれなりにハードなんだけど、でも、やり甲斐も感じてるし」

「そう、無理しないで頑張るのよ」

私の言葉に、孝弥は驚いた顔をしつつ、微笑んでくれる。

「ねぇちゃんはいつも、俺の事心配してくれるよね。大丈夫だよ。無理なんてしていない」

「そう? 孝弥は頑張り屋さんだからね」

それから懐かしい昔話をして、ぐちゃぐちゃだった心の中が少しだけ晴れるような気がした。

✳︎

帰ってきてから、何日経過しただろう。一日が、一時間が、一分一秒が長過ぎて、気が狂いそうになる。

フラフラとおぼつかない足取りで、少しでも気を紛らわそうと外を歩いていた。

優志からの着信を無視することに耐えられなくて、スマホの電源は実家に帰って来てからはずっと切っていた。

「こんにちは」

どこへ行くでもなく、遠く鳥の飛ぶ様子を眺めている時だった。声をかけて来たのは、見るからにこの辺りの人ではない、特別なオーラを纏った、綺麗だけど、冷たい目の女性。

体に沿う様な黒のロングワンピースはスタイルの良さを感じさせる。装飾品は少ないながらもその一つ一つがきっと価値のある物だと思った。

「……こん、にちは」

知らない顔に、不審ながらも挨拶をされて返さないわけにはいかない。小さく頭を下げて、その人に向き合った。

「あなたが、キヨミさん?」

私の下から上までを、冷たい瞳がなぞる様に見る。思わず一歩後ずさってしまう。

「あら、そんなに警戒しなくても大丈夫ですよ。私、優志さんの婚約者の奥田江莉と申します」

優志の婚約者だと言う女が来たのは、突然だった。

「え……」

顔が強張った気がして視線を逸らすと、クスリと嘲笑う低い声。

「こんなド田舎の何処の令嬢でもないあなたの事を、優志さんが本気だったなんて、思っていないわよね?」

思わず視線を上げてしまうと、真っ直ぐに冷たい瞳が睨んでいた。その迫力にゾクりと背中が冷えて、息を飲んだ。

「あなたのことなんて忘れて、優志さんは私と幸せに愛し合っているわ。だから、優志さんのことは忘れて結構よ」

最後に不敵に笑みを浮かべた江莉に、凍りついた様に手足から血の気が引いていく気がして、動かせなくなる。何も言葉が出なくて、黙り込んだ。

「わざわざ伝えに来てあげたのよ。優志さんはあなたにはもう会いたくないそうだから。そりゃそうよね、こんな何も無い寂れた場所、あたしだって二度と来ないわ」

吐き捨てる様に言って江莉は背を向けると、すぐそばに待たせておいたタクシーに乗り込んだ。右ウインカーが点滅して、タクシーはあっという間に去って行く。

いつまでも、何もない道の果てを眺めたまま、立ち尽くした。

自ら手を離して来た優志は、奥田江莉という婚約者と幸せになった。

そういう事?

それをわざわざここまで、伝えに来てくれたって事? スマホが繋がらないから? 連絡手段が無いから? だから、わざわざここの住所を調べて、それを伝えに来たの?

そんなことしなくていい。

してほしくない。

婚約者のあなたとユウくんが幸せになるのが一番だと思って身を引いたのに、もう会わない様に、そんな二人が幸せになっているところなんて見たくないから、だから、手を離したのに、こんな寂れた田舎まで来て、わざわざ……言うことじゃない。

おかしい。

それじゃあ、まるで手を離した私をただ単に嘲笑いに来ただけじゃない。

どうすることもできない私に、自分の幸せを知らしめる為に、ユウくんの愛が自分の物になったと教える為に、自分がユウくんの一番になった事を言いたいが為に、わざわざ来たって事じゃない。

あの人はおかしい。

だけど、それ以上に、今の私の心がおかしい。

締め付けられて離れない、握り潰された心臓をそのままえぐり取られそうなくらいに苦しい。

息をするのも困難になって、左胸を抑えながら必死で呼吸を整えようとした。だけど、吸い込んだ息を、吐き出す事を忘れた様に吸い続けて、立っているのが辛くなる。

その場に膝をついて、クラクラする頭を地面ギリギリまで下げた。

朦朧とする意識の中、しばらくして落ち着きを取り戻すと、ようやく息を整える。

フラつく足に力を入れつつ、やっとの思いで立ち上がると、家へと戻った。

和室に篭ると、日記帳を広げてひたすらにペンを走らせた。

吸うことしか出来なかった呼吸から、吐き出したい思いがたくさんあって、それを無心で書き殴った。

我慢していた涙がボタボタと大きな跡を作って、書き殴った文字に滲んだ。

引くことしか出来ない自分が悔しかった。

だけど、それがユウくんの為の一番だと思ったから、だから、自分の気持ちなんて押し込んだ。

もう愛してはいけない。

触れてはいけない。

そばにいてはいけない。

声を聞いてはいけない。

会いたいなんて、思ってはいけない……

「……っ、」

会いたい。会いたい。

会いたい、会いたい、会いたい、会いたい。

無意識に電源を入れたスマホが手元ですぐに鳴った。

ぼやける視界の中、恐る恐る指を動かす。

瞬きで落ちた涙が画面に跳ねる。水滴が、流れていく。

────

キヨミとまた一緒になりたい。

この数週間、会えない日々に気が狂いそうだった。父から社長の座を譲り受けた。

早く会いたい。明日にでも迎えにいく。何処にいるのか教えてほしい。

────

優志からのメッセージ。

免許は持っている。

東京に出てからは殆ど運転していなかったから、ペーパードライバーなのは確実だった。だけど、タクシーなんて呼んでいる余裕はない。

母の車はこっちにいた頃に運転していたから、動かすことに抵抗はなかった。

財布の入った小さなバックだけを手に持つと、玄関に掛けてあった母の車の鍵を取り、ドアを開けた。

「あれ? ねぇちゃん? どうした……」

ちょうど帰ってきた孝弥が一瞬だけ視界に入ったけれど、私は一心不乱に優志に会いたいと気持ちが先行して車へと乗り込んだ。

運転は慎重にする方だった。まして、何年振りかにハンドルを握る。焦る気持ちと不安に、僅かに期待が入り混じる。薄く開いた口、口角が無意識に上がる。

驚いたように立ち尽くす孝弥をバックミラー越しに見てから、すぐに前を向いた。

しばらく走って、大通りに差し掛かった頃に、またスマホが鳴った。

着信は〝優志〟

手元にあったスマホをすぐにスピーカーに切り替えて期待に胸を弾ませた。

「ゆ……」

『さっきのメッセージ! 全部嘘だから! 真に受けないでよね!』

スマホから聞こえてくるのは、愛しい優志の声のはずだった。そうだとしか思っていなかった。

なのに、どうして? どうして、また、あなたなの?

強くて乱暴な江莉の声に思考が停止する。目の前が真っ暗になる。

一瞬見えた信号の赤と、物凄い衝撃音に、全てが、消えた。

*

葬儀を終えて、数日が過ぎた。

姉の居た和室には、もうその姿はない。

代わりにそこに居るのは、学生の頃の姉が写真の中で笑う、遺影だけだった。

どうしてこんなことになってしまったのか。

久しぶりに帰ってきてくれたから、もしかしたら、また家族四人で楽しく過ごすことが出来るようになるんじゃないかと思っていたのに。

母さんも父さんも、勘当したように姉の事を突き放してしまった手前、なかなか帰って来てほしいなどとは言えずにいたんだろう。それが、姉の幸せならばと。

もう、三年も経っていたんだ。許していたはずだった。

だけど、見るからに何か訳があっていきなり戻ってきた姉の事が心配で、つい、父も素直に喜ぶ事が出来なかったんだと思う。

あの日、父が一番、立ち上がれなくなるほどに泣いていた。床に顔を付けて泣き崩れる父に、かける言葉もなくて、母も同じように父の隣に泣き崩れるだけだった。

家族三人で、途方も無い悲しみに明け暮れていた。

ふと、部屋の片隅に置かれた姉のボストンバッグが目に入った。

母が姉の持ち帰ったものは全てしまって、そこにまとめておいたのだろう。

ボストンバッグのチャックを開けて、一番最初に目に付いたものは、本のような日記帳だった。確か、あの時も。

姉がこの家に帰ってきて話をした日。小さなテーブルに置かれていたこの日記帳の事を思い出した。

そっと、手に取りゆっくりと開く。

────

父と母には許してもらえなかった。

だけど、私はユウくんと生きていく道を選ぶ。

ユウくんは、私の希望だから。

────

綺麗な字で綴られている。

毎日ではないけれど、日記には、姉が愛してついて行った、沖野優志との事が幸せそうに綴られていた。

昔から、姉はあまり自分の事を話したがらなかった。帰って来たあの日、しばらく会わなかった自慢の姉は、やっぱり綺麗で華奢で、でも、何処か儚さを纏っていて、寂しそうに感じた。

何も話さない姉の心のうちが全て記されている気がして、見てしまっている事を申し訳なく思いながらもページを進める。

手がパラパラと数ページを飛ばして、一番折り目の真新しいページで止まった。

瞬間、ゾクリと背筋に何かが走る感覚に襲われて、思わず身震いを起こした。

日記帳を持つ手が震える。

先ほどまで汗が滲むくらいに暑く湿度を纏っていたはずなのに、腕の毛が逆立って鳥肌が止まらない。

持っていた日記帳が、畳の上へと落下した。

最初のページで見た、綺麗で整った幸せそうな文字など、そこには一つも無かった。

開かれたページ。

殴るように、ペンに全てをぶつけているかのように、乱雑で、狂ったように繋がれた文字。

────

別れなきゃ良かった こんなにユウくんに会いたい

私がわるいの? こんなはずじゃなかった ただ わたしはただ ユウくんのしあわせをねがっていた

おくだ えり ユウくんのこんやくしゃ

私は もう 幸せにはなれないの

────

震える手で、なんとか日記帳を拾い上げると、ボストンバッグの奥深くへと押し込んだ。

もっと、話して欲しかった。

何を考えていたのか、何を思っていたのか、教えて欲しかった。

そうしたら、何か変わっていたかもしれない。変えられたかもしれない。

でも、もう悔やんでも……なにもかも遅い。

殴り書きの中にあった〝おくだえり〟の文字。

俺は、その名前を知っていた。

最初から読むには↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?