田中一村〜南風に叢雲は起く〜

1926年、6月、上野。

東京美術学校(現:東京藝大)の構内は広い。

エントランスを抜け、構内を正門目指して歩く。

学帽から滴る雨が顔を濡らす。傘はない。

腰のへこ帯に挟んだ手拭いで顔を拭うと、構内に植えられた銀杏の根元に、人影が見えた。

歳は自分と同じくらい、男子学生のようだ。

慌てて画材を片付けている。

雨は朝から降っていた。

いつから描いていたのか。

奇特な者もいるものだ。

男が画材道具を風呂敷に包み、こちらへ走ってくる。

すれ違った時、カーンと音がして何かが落ちた。

岩絵具の容器だった。

男が少し行ったところで立ち止まって振り返る。

一村は拾い上げた容器を持って男に近づいた。

「やぁすまん。実はこの前もコバルトを落としたばかりでね」

容器を受け取ろうとし、男は一村がずぶ濡れなことに気づくと半歩身を引いた。

「傘はどうした?」

「君こそどうした?」

その言葉に男は首を逸らして破顔した。

まるで、空からの雨を飲んでいるように見えた。

「違いない」

男は、自ら東山新吉(後の東山魁夷)と名乗り、一村の名も尋ねた。

「今、ここを辞めてきた男に名を尋ねても仕方ない」

一村は新吉に容器を押し付けた。しかし新吉はそれを受け取らず再び尋ねた。

「辞めたって…君、何年だ?」

「1年だ」

ふーむ。新吉は一村を上から下までまじまじ眺めた。

「訳は聞いても言ってくれなそうだな。よしわかった。同輩のよしみだ、その岩絵具は君に預けた。辞めても、描くんだろう?」

そう言ってこちらの腹を探るように上目遣いで顔を覗き込んできた。

一村が頷くと、じゃあ決まりだ、膠は少なめの方が発色が良いぜ、それだけ言うと、新吉はパッと踵を返し、校舎の方へ走り去った。

その後ろ姿を見送ると、一村は正門へ向けて再び歩き出した。

---------------------------------------------------------------

せっかく入った学校を2ヶ月で辞めることになったのは、父が病気になったためだ。そうなった以上、長男の自分が稼がなくては仕方ない。学校で絵を教わり、金を使っている場合ではない。悔しい気持ちもないと言えば嘘になるが、そこまで落ち込んではいなかった。

美術学校を出るだけが、絵描きじゃない。

それを自分なら証明できる。

家に戻ると姉、喜美子の弾く琴の音が響いていた。

「傘持ってかなかったの!?」

びしょ濡れの一村を見て喜美子が立ち上がる。

「あぁでも…」

学校を辞めてきたことを、何と伝えようか。

一村が美術学校に入ったことを、一番喜んでくれたのが姉だった。アンタはきっと偉い絵描きになる、わたしの自慢だから。ことあるごとに、喜美子はそう言っていた。それは時に、喜美子自身に言い聞かせているようにも聞こえた。

バサッとタオルを被せられ、視界が塞がれる。

「ちゃんと拭かんと。風邪引いたらどうする?絵が描けんくなったらどうする?」

タオル越しに、髪をまさぐる、細い指の感触が伝わる。

「喜美※は心配し過ぎだ。俺はもう18だぞ?」

※一村は喜美子のことを喜美(きみ)と読んでいた

「まだまだ子供ね」

歌うように言って、髪を拭き続ける姉の指を一村は掴んだ。もう片方の手で乱暴にタオルを払う。

指を掴んだまま、姉の顔を見据えて言った。

「学校、辞めてきた」

一瞬、キョトンとしたあと、喜美子の顔色が変わった。

怒られることを覚悟していたので、悲しそうに眉を寄せられて、一瞬たじろいだ。

「何で…」

呟くような小さな声に掻き立てられた罪悪感を消したくて、わざと大きな声を出した。

「あんなとこ、行ったって無駄だ。2ヶ月でよくわかった」

「わかったって何が?何がわかった?嘘でしょ?そんな、だって、あんな…」

狼狽する喜美子を見ているのが居たたまれず、自分の部屋に行こうとしたら喜美子に腕を掴まれた。

喜美子は一村がどれだけ夢を持って東京美術学校へ入ったか、そのためにどれだけ努力したかを知っている。

絵描きの卵が集まる学校で必ず1番になって、日本で1番の絵描きになる。誓ったその言葉を、もしかしたら、一村以上に信じていたのは喜美子かもしれない。

それをわかっていたからこそ、腕を振り払う代わりに決めつけた。

「あんな学校、いたってくだらん!」

「何がくだらんと!?くだらんのはあんたやなか!」

ぐいと腕を引かれ、よろめいたところを、パンっと頬を張られた。姉は、涙目だった。

1つ、ため息をつくと、一村は襖で仕切られた奥の部屋へ顔を向けた。喜美子がその視線を追う。

「分かるだろ?あんま大きな声出すと、親父が心配する」

「お金?それならわたしが琴の師範になって何とかする」

「それに何年かかる?今日、明日、食ってかなきゃいけん」

俯いた喜美子の目にはまだ涙が溜まっている。

「学校辞めたからって、絵まで辞めるわけじゃない。逆や。これからは俺が絵で稼いでやる。泣くようなことじゃない」

一村は取りなすように言った。

本当?そう上目遣いで見てくる喜美子は幼くて、まるで妹のようだった。

頷くと、一村は話題を変えた。

「それより、縁談はどうなった?」

喜美子の美貌は一家が住む麹町でも有名だった。

当然、縁談の話は毎週のように舞い込んだが、なかなか決まらなかった。喜美子が、断ってしまうのだ。

「どうかしら?鼻の横におできのある方で、それが気になってあんまし顔を覚えてないのよ。顔も覚えてないのにお受けするわけにいかないでしょう?」

一村は苦笑する。そんな話は以前も聞いたことがあった。

「喜美に縁談を申し込む奴は、鼻におできがある奴ばっかなんだな。そんなこと言ってて、いき遅れたらどうする?」

「あんたがわたしのこと、安心させてくれないからよ」

そう言うと喜美子はもう一度一村にタオルを被せた。

---------------------------------------------------------------

学校を辞めた後、一村は絵の注文を取って一家を支えた。特に一村の描く南画は完成度が高く、評判が良かった。

一村は幼い頃から南画を得意としていた。10代で与謝蕪村や青木木米などを擬したものを自在に描き分け、ついた呼び名が「神童」だった。

よくいる田舎の絵の上手い子供に、大人がお世辞混じりに冠したその2文字を、いいやそうじゃない、わたしの弟は特別。孝(一村の本名)は絵の神様の子、そう今日まで信じ続けているのが喜美子だった。

その熱病にも似た想いは時に一村を苛つかせ、時に衝き動かし、時に安心させた。いつだって一村のそばには喜美子がいた。風に揺れるスミレのような可憐さと、欅のように揺るがぬ信頼を湛えて。

一村が南画で家計を支え始めてから5年が過ぎた。

23歳になった一村は注文で南画を描くのに飽きてきていた。

好きな絵を描いて報酬が貰えるのはありがたかったが、5年も続けば飽きる

第一、美大に入ったのだって、技術と知識を身につけ、やがては自分なりの絵を確立するためだった。

それが今じゃ客の好みに合わせて描くだけの注文取りだ。これじゃ裏の酒屋と変わらない。

それでも3年前亡くなった母は、最後まで自分に感謝してくれた。それは父に代わり絵で金を稼いでくれたことに対してだろう。でも本当は、金でなく、自分の絵を母に見せたかった。

母の亡骸を前にして、その冷たい額に触れた時、悔いが溢れた。もう、同じことは繰り返すまい。

一村は注文の絵の合間に、自分が本当に描きたい絵を描き始めた。そして出来たのが『蕗の薹とメダカの図』だった。

南画のような誇張を排し、ありのままの自然を描いた一村の意欲作はしかし、いつも南画の注文をくれる客には受けなかった。何が描いてあるかはっきりせん、醤油のかかってない豆腐と揶揄され、大人しく南画を描いとれ、悪いようにはせんと諭された。

「間違ってないと思う」

そう言ってくれたのは、喜美子だけだった。

本当か?問い返した一村の頬を両手でクッと挟むと喜美子は顔を近づけた。

「わたしが一度だって、嘘言ったことある?」

間近で見つめられ、心臓が高鳴った。

「もっと描いて。それでみんながそっぽ向くなら、わたしにだけ見せて」

頬に添えた手を顎の方へスッと滑らすと、喜美子は視線を外した。

---------------------------------------------------------------

一村が独自の画風を打ち立てようと試行錯誤している頃、

喜美子に何度目になるかわからない縁談がきた。

いくら美貌とはいえ、27歳になっていた喜美子にとって、これが恐らく最後の縁談だった。

それは本人もわかっていただろう。

いつもは周りが驚くほどあっけなく断ってしまうのに、見合いをしてから1週間、返事を保留にしていた。

そのことは、一村も知っていた。

どうするのか、気になってはいたが、以前のように気安く口に出せなかった。

ある日の夕食、一村が箸でつまんだ煮豆が転げて床に落ちた。それを隣りに座っていた喜美子がスッと拾うと口へ入れた。

「なんや、はしたない」

「そんなだとせっかくの話も破談なるぞ、って?」

喜美子は視線だけ一村に送るといたらずらっぽく笑った。

「いや…」

口籠もった一村に喜美子は言った。

「迷ってるのよ。素敵な方でね」

「なら迷うことないだろ」

思わずそう口にしてしまったあとで、何だか、取り返しのつかないことを言ってしまった気がして、胸のあたりに嫌な汗が滲んだ。

「そう?だったら孝が代わりに返事出しといて。お受け致しますって。わたし、そういう堅苦しいの苦手で」

冗談と思ってその場はやり過ごしたが、何日経っても喜美子は返事を書く素振りがなかった。

流石に気になり、洗濯物を抱えて廊下を歩く喜美子を呼び止めた。すると、あんたが書いてくれたんじゃないの?と逆に聞き返された。

「どういうつもりだよ、おかしいだろ、自分で書けよ」

馬鹿にされている気がして言い募ると、怖いの?そう問われてじっと見つめられた。唇の端が僅かに上がり、うっすら微笑んでいるようにも見えた。

「心配しないで。どこにも行かないわ」

「じゃあ、断るんか?」

「そうしたかったらそうして。孝が決めて」

喜美子は両手に抱えた洗濯物を一村の胸に押し付けると行ってしまった。

一村は洗濯物を持ったまま、しばらくその場から動けなかった。

結局、その縁談は破談となった。

---------------------------------------------------------------

1938年、母に続いて父も喪い、一家は親戚を頼って千葉へ移った。9人いた大家族は、その時には一村と喜美子、妹の房子と祖母の4人になっていた。

しかも翌年には祖母が亡くなり、次の年には房子が嫁いで家を出て行った。

そして一村と喜美子、2人だけの生活が始まった。

それを待っていたかのように戦争が始まり、一村も船橋の工場に板金工として徴用された。

食べ物も不足し、周囲の土地を開墾し、畑を作った。

そんな無理がたたったか、一村は体調を崩して寝込むことが多くなった。工場へ出勤することもせず、家で寝ている一村を悪し様に言う者もあった。

うっちゃっておけ、いくらそう言い含めても、喜美子はそんな噂を耳にするたび、猛然と反発した。

「孝は、今に偉くなるんです。戦争なんかで死なせてたまりますか」

そう言われれば相手も熱くなる。特に、息子や夫を亡くした女性からの反発は強かった。

一村と喜美子、2人合わせて非国民扱いされることもあった。加えて、いい歳をした姉弟が1つ屋根の下で暮らす生活を、揶揄する者もあった。

ある晩、ノックの音がして喜美子がドアを開けると、軍装した男にいきなり抱きつかれた。

喜美子の悲鳴を聞いて駆けつけた一村が必死に2人の間に割って入った。話を聞くと、男は出征前であり、"そっちの世話をしてもらえる"と聞いて来たらしい。

村の婦人会の、嫌がらせだった。

喜美子が婦人会の1人を問い詰めると、役立たずの弟さんの"世話"は出来て、兵隊さんの"お世話"は出来ないの?そう嘯かれた。悔しさと恥ずかしさで喜美子が震えていると、もしかして弟さん、アッチの方も"役立たず"?そう言って笑われた。

意地悪な木枯らしが過ぎるのを耐えるように、一村と喜美子は歯を食いしばって、じっと俯いて"寒い夏"を過ごした。

---------------------------------------------------------------

終戦を迎える頃、やうやく一村の体調も上向いた。

耐えれば春は来る。

さぁここからだ、仕切り直して描こう、そんな一村の決意が結実したのは終戦から2年後だった。

『白い花』で川端龍子主催の第19回青龍社展に入選したのだ。

翌年にも『波』が入選したが、それ以上に自信のあった『秋晴』が落とされたことが納得いかなかった。

主催の龍子とすったもんだあった挙句、癇癪を起こした一村は『波』の入選も辞退した。

流石にこれには喜美子からももったいないと言われたが、ここで信を曲げては自分の絵まで曲がる、そう思った。

絵の価値とは何か。

それは人が決めるものか。

長く金のために絵を描いてきた一村には、人に求められることの大切さはよくわかっていた。けれど展覧会で問われるべきは絵の芸術性ではないのか。そして芸術とは真に新しいものを指して言うのではないのか。

「しょうがない人」

畑から取った瓜を洗ってまな板に乗せると、喜美子は包丁を取った。

「でもね、切った啖呵の中身が大事よ」

パンっと音がして、2つに割れた瓜がまな板の上に転がった。

---------------------------------------------------------------

姉に言われた「啖呵の中身」が嘘でないことを証明すべく、一村は日展への出品を始めた。

審査員に、東山魁夷の名前を見た時は、いつかの雨の日を思い出し、複雑な気持ちになった。だがすぐに、なんの、今に追いつく、俺の絵を見て驚くなよ、そう気持ちを奮い立たせた。

しかし気持ちとは裏腹に結果は出なかった。

初出品の1953年に続き、54年も落選した。

気持ちを切り替えようと、1955年は出品せず、四国・九州へスケッチ旅行に出かけた。ついでに種子島、トカラ列島まで足を延ばし、南国の強い光と植物の深い緑、禍々しいまでに原色の花々に魅せられた。ここにあるのは作為で作られた温室の美ではなく、風と光に鍛えられた命の美しさだ。それを紙の上に表せたら、きっと姉も分かってくれる、切った啖呵が嘘でなかったと。

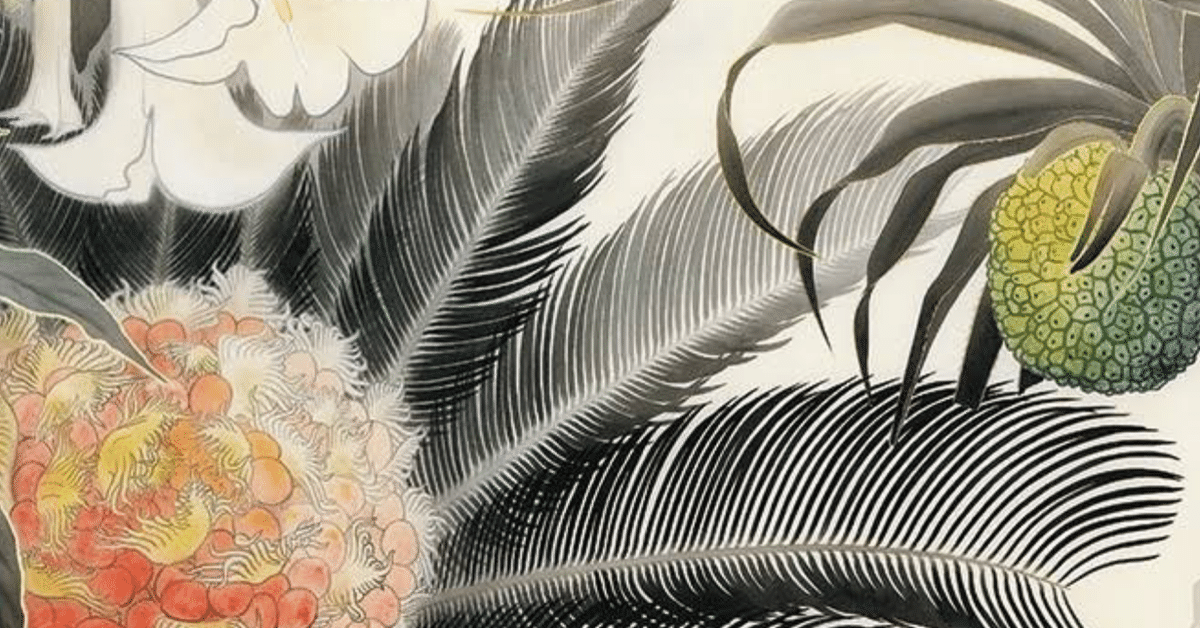

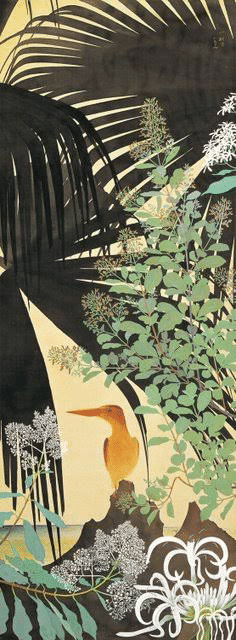

一村は千葉へ戻ってからも、南の島で見た光と影、そこに広がる動植物たちの生き死にのドラマを自分なりに捉えようともがいていた。斃れた生き物が放つ腐臭と、これから芽吹く種が持つ命の膨らみ。そのどちらをも抱えた土と、そこから立ち上る植物の緑。それを刺し貫く太陽の白光はまた、すぐその隣りに深い陰を作る。その強烈なコントラスト。自然が奏でる音楽。その調べに自分だけの形と色彩を与えたい。

旅行から戻って2年間、試行錯誤を続け、1957年、満を持して院展へ出品したが、落選。続く1958年も落選。

通知の葉書を握りしめ、一村は天を仰いだ。

怒りでも悔しさでも、虚しさでもなかった。

その全部だった。

「もうそれでおしまい?」

喜美子に言われ、いつもならすぐに言い返すところだが、その気力もなかった。思わず漏れたのは、力ない笑いだった。もう、50だ。そう思った。戦争で中断はあったといえ、千葉に移ってから20年、無為に過ごした。何も成せなかった。精一杯やった?言い訳だ。結果が出なければ、何もやってないのと同じ。

戦時中の喜美子の言葉が耳に蘇った。

この人を亡くすのは国の宝を無くすと同じです。

だからわたしが何としたって守るんです。

身を挺して、庇ってくれた姉には何一つ返せず、口だけの男だ。不甲斐ないが仕方ない、それが一村、お前という男だ。もう1人の自分の言葉に、何一つ反論できなかった。悔しくて、俯いたら体が震え、涙が溢れた。

「まだまだ子供ね」

歌うような、柔らかな声と共に、髪をわしゃわしゃ撫でられた。ふいに、遠い日の雨の匂いと洗い立てのタオルの匂いが蘇った。

思わず、喜美子の胸に顔を押し付けると、日向と土の匂いがした。野良仕事で汚れてるから…そう言う喜美子に構わず、思い切り息を吸い込んだ。太陽の光に包まれたようで、暖かくてホッとした。ゆっくり息を吐いて、顔を上げると喜美子を見て言った。

「南へ行く」

「南って…どこに…?」

戸惑う喜美子に少し考えて一村は言った。

どうせなら、うんと遠いところがいい。

「奄美だ。奄美で、もう一度絵を描く」

一村の本気を確かめるように、喜美子はしばらく黙ってこちらを見つめていた。それから、フッと短く息をつくと言った。

「わたしは、行かないわよ?」

一村は頷いた。

生まれてからずっと一緒に過ごして来た。

いつだって自分を信じ、守り、包んでくれた。

その人生を、犠牲にしてまで。

その姉と別れ、最果ての地で1人描く。

感傷ではない、約束のためだ。

まだ、諦めちゃいない。

煌めく光のような絵を見せる。

太陽のようなこの人のために。

その約束のために、1人行くのだ。

もう50だと?上等だ。俺は諦めの悪い男だ。

冷ややかに見つめる、もう1人の自分に精一杯の啖呵を切った。

---------------------------------------------------------------

南海は群青の揺れる敷布のようだった。

いささか船酔いして着いた名瀬の港は魚より濃い、草花の匂いがした。

森が近いのだ。

大島紬の工場で染色工の仕事得ると、借家を借り、農業を始めた。なるべく自給自足をし、金を貯めるつもりだった。工場で5年働いたら3年休んで絵を描く。そして東京で個展を開く。まだ、中央画壇で認められることを、諦めていなかった。雨にしたたか打たれても、陽が差せばまた顔を上げるオニユリのように。

かつて、2ヶ月だけ机を並べた東山魁夷や加藤栄三、橋本明治らの背中は遠い。いずれも日展の審査員となり、中央画壇でいい席を得ている。だが今にその椅子を蹴散らす南風が吹く。

雨上がり、近所の森を散策しながら、うなだれたユリに一村はそっと手を添えた。

そんな時、姉から思わぬ知らせが届いた。

見合いの話だった。

姉ではない、自分のだ。

これから本気で絵をやろうというのに、結婚など考えられない。

当然、断ったが姉は頑なだった。

挙句、ねぇ、最後のわたしの縁談、結局なんて手紙を出したの?そう問われ、言葉に詰まった隙に、一方的に日時を告げられた。こうなっては一度、千葉に戻るしかなかった。

先方の実家で見合い相手の耀(よう)と向き合った時、思わず息を呑んだ。若い頃の、喜美子そっくりだった。

脇に控える、喜美子を思わず振り返ったが、素知らぬ顔して視線を合わせない。

一体、どういうつもりだ。慌てて、でも、胸が高鳴った。

「一村先生は、絵を描いてらっしゃるんでしょう?」

耀が上目遣いで言う。先生など、生まれてこの方、言われたことがなかった。そんなふうに呼ばれるようになっては慢心が生まれる。そうなれば絵がダメになる。そんな輩を沢山見てきた。だから先生などいう人種は軽蔑していた。けれどそれはただの僻みだったのかもしれない。今、若い女に先生と言われ、見つめられ、悪い気のしない自分の心を省みて、一村は苦笑した。自分もただの俗物だ。しかも、先生ですらない。

「いえ、貧乏で。暮らしていけないもんで、今は南の島で働きながら描いてます」

隠したって仕方ない。

一村は正直に現状を話した。

耀は少し驚いたように口を押さえたが、すぐに笑った。

「あら、聞いてたのと違うんで、びっくりしました」

「見損なったでしょう。まぁそれが私という男です。アンタにはもっと良いお相手がいるでしょう」

耀は笑いを収めると、スッと目を細めて一村を見た。

その冷たさを含んだ、切長の瞳まで、喜美子に似ていた。

「わたし、びっくりしたって申し上げたんです。見損なったなんて、言いましたか?」

さっきの屈託ない笑い声とは一転、落ち着いた声だった。

むしろ、若さ弾ける笑い声より、その声に一村は心掴まれた。年長の自分が敢えて空気を読まずに卑下することで、初めての見合いを良い感じに収めようとする若い女の仮面を剥ぎ取ってやるつもりが、見くびっていたのは自分の方かもしれない。

「わたし、奄美に行ってもいいです。琴を教えられますから。喜美子先生に、ずっと習ってたんです」

喜美子は、20代にして琴の名取となり、教室を持っていた。耀はそこの生徒だった。

南の椰子の葉の下の陋屋に、琴を弾く若い女と、しかめ面で絵を描く中年の男。昔、母に寝物語で聞かされた、昔話よりも現実感がなかった。

耀の家を辞した帰り道、一村は姉に縁談を断ってくれるよう、頼んだ。

「あら、あの子は乗り気だったわよ」

一村は立ち止まって姉を見つめた。

俺にとって"喜美子"はただ1人だけだ。

一村は黙って頭を下げた。

---------------------------------------------------------------

南の島での貧しくも華やかな結婚生活は消えた。

あとは、光と葉が揺れ、湿った土の匂いが海風に乗って届くこの家で朽ちるまで描くだけだ。

誰も道連れにはしない、できない、前人未到の絵に辿り着く、死出の旅だ。

5坪の畑で自給自足生活をし、働きながらコツコツ金を貯め、その合間に描いた。

南の島の生き物、植物と一体となり、その命の声を身体に溶け込ませたかった。目を瞑れば天を刺す細いアダンの葉が風に揺れ、赤翡翠が黄金の翼を広げて高く鳴く、その色が、その声が、その形が浮かぶまで。来る日も来る日も森を彷徨い、デッサンに明け暮れた。

そんなある日、姉の危篤を知らせる手紙が届いた。

千葉へ戻ると、ちょうど桜が満開だった。

その下を必死に駆けて、家に辿り着くと、親戚が姉の枕元に集まっていた。臨終には間に合った。しかしもう、喜美子の意識はなかった。親戚を押しのけ、一村は布団に横たわる喜美子の身体を揺さぶった。

「おい!しっかりしろ!約束がまだじゃ!目ぇ覚ませ!」

枯れ枝のようにガクガク揺れる姉の細い体が悲しかった。

親戚に取り押さえられ、引き離された。

「誰のせいでこうなったと思ってる」

親戚の1人に睨まれた。

「何だと!」

立ち上がろうとしたところを、着物を裾を引っ張られ後ろ向きに転ばされた。

「疫病神が。最期くらい静かに見守ってやれんのか」

そう言ってため息をつかれた。

2人だけで、1つ屋根の下で過ごした日々を思った。

2人で鍬を振るい、畑を耕し、育ったインゲン豆を肴に瓶ビールを飲んで笑い合った。

絵が描けると一番に喜美子に見せた。すると喜美子は何をしてても飛んできて、腰に手をやって、しかめ面しく意見を述べたあと、自分でおかしくなって吹き出すのが常だった。

戦時中、軍装をした男に押し入られたこともあった。一村が追い返したあと、力が抜けたように座り込み、一村の足にしがみついて子供のように泣き続けた、喜美子の細い肩。

その何も、誰も、知らんくせに、お前らこそ、なんだ。

俺の、俺の、姉なんだぞ。

言葉が出なかった。

悔しくて、寂しくて。

春なのに、鳥肌が立った。

一村は立ち上がると家を出た。

当てもなくフラフラ歩き、近所で一番大きな桜の下に座り込んだ。

いつだったか、この桜を見上げて、喜美子は涙ぐんでいた。ちょうど、最後の縁談がダメになった頃だ。

その涙を見ていながら、訳を聞かなかった自分は卑怯者だ。

卑怯者の、厄介者だったか、自分は、姉にとって。

そう問うてももう答えは返らない。それでも怖くて聞けなかった。だから家を出た。

誰に謗られてもいい。

信じてもらえなくていい。

だけど自分はいつだって、姉にとって自慢の弟でいたかった。だからもし、聞けなかった問いに、"そうだ"と頷かれたなら、生きてはいけないだろう。いやいっそ、そうして姉と共に死んだ方が潔いのかもしれない。

けれどいつだって、何度だって、夢想してた。

今に誰もが驚く立派な絵を描いて、ほら見たでしょ?わたしの弟は凄いんだから!そう言って誇らしそうに笑う喜美子の姿を。そう笑わせられるのは、世界で自分しかいない。だから約束だった。けれどそれも果たせまい。なればやはり、自分は卑怯者の厄介者だ。

そう結論づけ、深く息をついたら、肩を叩かれた。

少し怒った顔をして、喜美子が立っていた。

幼い日、友達にいじめられ、あるいは親に怒られるたび、メソメソ泣いてはうずくまる自分の手を、何度その白い手が掴んで引き上げてくれたか。

白昼夢と知って、手を伸ばしたら叱られた。

「もう、自分で立って下さい」

その声に改めて見ると、耀だった。

白い着物に浅葱色の帯を締め、小さな鞄を提げている。後れ毛が風に小さく揺れている。

「ダメですよ、こんなところで拗ねてちゃ。お姉さんが、見てますよ」

そう言って一村が伸ばした手のひらに、薄く小さな花びらを乗せると、背を向けた。

「あ、あの」

立ち上がり、一言礼を言おうとすると、耀は振り返った。

「シャンとしてて下さい。こんな良い女、振ったんですから」

そう言って、べーっと舌を出し、今度こそ、振り返らずに行ってしまった。

桜の花が散り、代わりに新緑の芽吹く頃、喜美子は静かに旅立った。

一村は、その骨を抱いて奄美へ帰った。

---------------------------------------------------------------

奄美に戻ると5年間働き、60万貯めると、計画通り仕事を辞め、3年間、がむしゃらに描いた。

その後、再び2年間働き、個展費用を貯めた。

けれど、個展開催は叶わなかった。

無名の一村の絵を展示してくれる画廊などなかった。たまに展示を了承してくれても、法外な貸し賃をふっかけられた。

「こんなどぎつい絵、誰が見るんだ」

「おたく、何か賞取ってる?」

「東山先生の同輩なんでしょ?頭下げて、先生の推薦状でももらったら?そしたらこっちだってねぇ…」

どの言葉ももっともで、だからこそ、一村の胸をえぐった。いや、傷つくか、これしきで。まだ諦めたわけじゃない。

いつだって姉は言ってくれた。

若い日、南画に飽き、好きに描き始めた時から。

間違ってないと。

そうとも。間違ってなどいるものか。

この道は、姉と歩いてきた道だ。

どぎついのではない、これが本当の色なのだ。

俺は、奄美の森と海に満ちる命の歓喜と慟哭を描いている。

1972年、再び仕事を辞め、絵に専念したが、体調を崩し、1976年、ついに脳卒中で倒れた。

それでも、諦めなかった。

布団から見上げれば、神棚の位置に喜美子の骨壷がある。

名瀬市の老人福祉会館に通い、必死にリハビリを行い、再び筆を持てるまでになった。

一村は、心配して奄美まで来た房子や甥の宏に、自分の作品を千葉へ持って帰らせた。

いつか東京で個展を開くためだ。

人が笑ったっていい。

誰も信じなくたっていい。

諦めるものか。

何度も自分に言い聞かせた。

まだ終わっちゃいない。

瞼を閉じれば、喜美子が微笑んでくれている。

それだけで、まだ描ける。

もっと、もっと、良い絵が…。

思い切って、手狭になった家から、少し広い一軒家へと移った。森の中にあるその家は、御殿に見えた。

よし、ここで再出発だ。気合を入れ直した。

画材道具を運び入れ、家具を揃え、今夜はパーっとやろう、そう思って少し贅沢をし、町まで行って肉も買ってきた。

久しぶりにウキウキした気持ちで一村は夕食の準備をしていた。肉野菜炒めのフライパンを振る。こんなご馳走だ、喜美子にもお裾分けしないと。そう思いついて、骨壷を棚から下ろそうと、居間に向かうために振り返った時、胸をアダンの葉で刺し貫かれたような痛みが走った。呼吸が、できなかった。

あぐあぐと、口を開け閉めし、空気を求めた。

深海に沈んでいくような気がして、手を伸ばした。

神経が切断されたように、身体の末端へ意志が、力が届かず、硬直した指が、変なふうに折れ曲がったのが見えた。こんなんじゃ、筆が握れんくて困る…そう思ったのを最後に、意識が途絶えた。

---------------------------------------------------------------

遺体は、翌朝、一村が畑仕事に出てこないのを不審に思った家主が見つけた。

享年、69歳。

最後まで、最果ての島から中央画壇に旋風を起こさんと、挑み続けた人生だった。

その夢は叶わなかったが、一村と、喜美子が信じた"本当の色"は今も作品の中に息づいている。耳を澄ませば聴こえるはずだ。海辺のソテツの葉ずれや、ガジュマルの枝でトラミミズクが鳴く低い声が(終)

この記事が参加している募集

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。