モディリアーニ〜何故、巡り会うのかを私達は誰も知らない〜

「親愛なるオスカルへ

全く、この感動を君に何と伝えたらいいだろう。

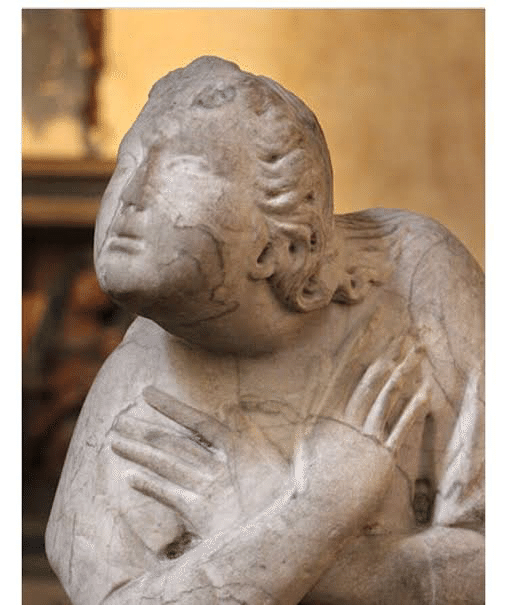

カマイーノ(ティーノ・ディ・カマイーノ)の彫像は全て宇宙を見つめているんだ。冷たくて生命を感じさせない、それ故に、無欠であり石に刻まれた永遠の命足り得ると思うんだ。

人を超えた何か、命の形のヒントがカマイーノの彫刻にはある。首を伸ばし、虚空に吠えるあの像、あぁ一体彼は何に叫ぶ?いや違う、吸い込んでいるのかもしれない。この世の善と美を。だからその顔は歪んでいるんだ。だってそうだろ、善と美なんておよそこの世で考えられる、おぞましさの筆頭なのだから。虚構だよ、それを剥いだ真の生き物の姿、怒りがあの象さ。俺はだから全く忘れてしまった、自分が結核でこの…あぁ、そう療養で来ていたなんて、彼の作品を見た後は3日寝込んだんだけど、そんなことはいい。

オスカル、早く君に会いたいよ、そして話したい、この熱とわだかまりを。また手紙を書くよ。

アメデオ

1901.06.13 フィレンツェ」

17歳のアメデオ・モディリアーニは昼間訪れた美術館での感動そのままにオスカルへの手紙を書き綴ると、宿のベッドに仰向けになった。

デッサン教室で一緒のオスカルは物静かだが、芸術の本質が分かっている男だ。きっと自分の感動を理解してくれる。

それにしても…不思議な彫像だった。今まで彫像といえば、肉体美を誇るものや、天使など、所謂、人の理想を象ったものだった。しかし、カマイーノの彫像はそこから逸脱している。均斉は時に作品の存在感を消してしまう。歪なものは光る。

その光とはカマイーノ自身が石と刀(とう)に込めた怨念だろう。

絵画はどうだろう。彫像のような絵画はあり得るだろうか。

パリは…そこまで思ってモディリアーニは目を閉じた。

あぁ早く、芸術の都、パリに行きたい。

そこで自分の腕を試してみたい。

肺を病に侵され、療養中の身ではあったが、若いモディリアーニの心には、野心が渦巻いていた。

パリにはキュビズムなど新しい芸術の風が吹き始めている。しかしピカソすら古い。この俺が、パリのアート界のゲームチェンジャーになる。

----------------------------------------------------------------

その後、モディリアーニはヴェネツィアの美術学校で学び、22歳で念願のパリへ渡った。

父の事業の失敗もあり、家計は厳しかったはずだが、芸術に理解があり、モディリアーニの感性の鋭さを見抜いていた母が、渡航資金を出してくれた。

必ず有名になって母を楽にさせる、そう意気込むモディリアーニに母は真面目な顔で諭した。

「そんなことはいいの。あなたも絵描きになるなら、もっと我儘になりなさい。あなたは、あなたの芸術を完成させるの。それがわたしの願いです」

モディリアーニは黙って母の両手を包んだ。

まだ若いのに、深く皺が刻まれていた。

それが美しく、誇らしかった。

自分もこんな手になれるよう、仕事をしよう、懸命に描こう、モディリアーニはそう誓った。

1月のモンマルトルは寒かった。

絵を学ぶ為、アカデミー・コラロッシに入学し、コランクール街にアトリエを借りた。

近くには画家達の蜂の巣、"洗濯船"もあり、すぐにピカソやギヨーム・アポリネールと知り合いになった。

翌年から前衛芸術家の登竜門、サロン・ドートンヌに出品を始めた。

そこで、医者のポール・アレクサンドルと出会った。

会場で自分の絵を眺めているポールにモディリアーニは声を掛けた。

「気に入ったかい?」

モディリアーニよりやや身長が低く、茶色のセーターを着て髪を七三に分けて固めたその姿は、芸術家という名の"与太者"が集うサロン会場では浮いていた。

「そこまでじゃない。でも気になるね」

ポールは眼鏡を指で押し上げるとモディリアーニを見た。

「君が描いたのかい?」

それには答えず、モディリアーニは言った。

「気になるね、か。そいつはいい。ちょうど俺も"気になって"たところさ。一体、そんな地味なセーター、パリのどこを探したらあるっていうんだい?」

モディリアーニの挑発に、しかし、ポールは落ち着いて答えた。

「ずっと着ていてね。何が似合うか分からないんだ。良かったら今度、買い物に付き合ってくれないか?」

モディリアーニは一歩下がって、改めてポールを見ると手を差し出した。

「いいとも。でも、俺に選ばせるともっと酷いぜ。モディリアーニだ、宜しく」

ポールも手を差し出した。

「やはり君の絵か。見た瞬間、思ったよ。この絵の"主"が来たと」

「そりゃ、どういう意味だい?」

「無礼で繊細、ってことさ。ポールだ、宜しく」

その後、ポールはモディリアーニの絵を買うなどして、彼を経済的に支えた。

また、ポールの勧めでアンデパンダン展にも出すようになった。しかし、ポール以外からの評価はなかなか得られず、パトロンも見つからなかった。モディリアーニの絵は、最初につけた値の半値以下にして、ようやく1枚売れるかどうかだった。

才能と個性に満ちた描き手が鎬を削る展覧会で、モディリアーニの絵は沈み、注目されなかった。

訴えるべき、心の底から衝き動かされ、描かずにいられない何かがなかった。その致命的な欠点に、モディリアーニ自身、気づいていた。それでもパリに送り出してくれた母に誓ったことを忘れたわけではない。

必死に描いた。キュビズムか、フォーヴィスムか、パリの絵画界に寄せては返す流行り廃りの波に何とか乗ろうとあがいた。

しかしある時、絵筆を動かす手を止めて、視線を落とした。

何を描いているのかわからなくなっていた。

波を追い、右往左往し、自ら波を起こすことを忘れていた。

自分の指は手は、母のようになれるか、自分の成すべきことをし、生き抜いてきた、そう誇れる人の手に。

このままではなれまい。

では何を描く?

何を描けば自分らしい?

煮詰まって、散歩に出るとプラタナスの並木の向こうからギヨーム・アポリネールが歩いてくるのが見えた。ボーラーハットを手でくるくる回している。

「鳩でも出すつもりかい?」

思わず声を掛けると、ギヨームはニヤリと笑って返した。

「僕を誰だと思ってる?詩人のハットには言葉が隠れているのさ」

自分より4つ歳上のこの男も、紆余曲折あって"洗濯船"に流れ着いたようだが、実際のところ、何をしているのかよく分からない。詩人を自称しているし、確かに雑誌に芸術論を寄稿したり、詩や小説を書いているらしいが、いがぐり頭に角ばった顔、がっしりした体躯は、ラ・グランド・ルー(パリ万博の観覧車)の鉄筋を運んでいたと言われる方がしっくりくる。

だが、陽気でいつ会っても意味不明な自信に溢れているところは、苛立たしくもあるが、憎めない。

「そうかい。じゃ一つ、今の俺に何か詩人らしい言葉を贈ってくれよ」

ギヨームは見慣れぬ動物でも見るように、しばし、モディリアーニの顔を不躾に眺めた後、唐突に言った。

「引っ越したらどうだ?ここにいても仕方あるまい。それと、野菜をもっと食べた方がいい。デコにニキビが出来てるぜ。中学生でもあるまい」

「引っ越す?」

聞き返したが、ギヨームはくるりと帽子を回すと、モディリアーニの頭に乗せると行ってしまった。

「そいつは君にやろう。パブロ(パブロ・ピカソ)から貰ったんだが、実際、彼は人に一番似合わない物をプレゼントする天才なんだ。そして僕は、一番似合うものを渡す天才なのさ」

モディリアーニは帽子を深く被り直すと歩き出した。

確かに新たな場所で心機一転やり直してもいいかもしれない。

1909年、モディリアーニはモンパルナスへと移った。

モンマルトルと同様、カフェのテラスに座れば、最低1組は口角泡を飛ばして言い合う芸術家か、もしくは芸術家崩れの正体不明な男女を見かけた。その混沌と猥雑さが心地良かった。自分も未だ、何者でもない。

モデルを雇う金はなかったので、毎日コーヒー1杯で粘り、カフェテラスで道ゆく人をスケッチした。

アトリエに戻り、スケッチを元に自分なりの表現を模索する日々だった。

そんなある日、カフェで声を掛けてきたのが彫刻家のコンスタンティン・ブランクーシだった。

さっき起きて、ベッドの上でヘッドスピンしてから来た、と言われないと納得できない奇天烈さで跳ね上がったもじゃもじゃの髪を搔き上げながらコンスタンティンは向かいの席に座った。

「何を描いてる?」

挨拶もなかった。ただ、その唐突さは別に不快なものではなかった。

「君は何を飼ってる?鳥の卵でも頭に乗せてるのか?」

モディリアーニはコンスタンティンの髪に目をやると言った。

「最近の絵画は…サロンは無論、新しい画家達もつまらん。何故って"絵"を描いてるからだ。画家が"絵"を描くなんて!」

1人で言って、何を興奮したのかコンスタンティンはテーブルを叩いた。

「やめてくれないか?カプチーノが溢れる。これであと3時間は粘るつもりなんだ」

「知ってるさ。僕はこのカフェの向かいのアパートの屋根裏を借りていてね、実は3日前から君を見ていた」

「そいつはどうも」

コンスタンティンは身を乗り出すと、モディリアーニのスケッチブックを覗き込み、小さく2、3度頷いた。

「良かったら、僕の作品を観に来ないか?彫刻なんだ」

「彫刻?」

「あぁ。興味ないか?」

彫刻、その言葉を聞いた時、心の中でパズルのピースが入れ替えられた気がした。入れ替えられたのは、自分では、ピタリと嵌っていると信じていたピースだ。けれど入れ替えられてみて初めて気づいた。隙間などないと信じていたピースに、ほんの少しズレがあったこと。

新しく嵌ったピースはほんのりピンク色で、触るとすべすべして、自分でもまだその正体が何なのか、わからなかった。

けれどいつか、カマイーノの彫像について、友人のオスカルへ出した熱い手紙を思い出した。

コンスタンティンの彫刻は本人同様、奇天烈だった。一体何を彫ったのか、わからないものが多かった。

これは人、これは鳥、説明されれば何となく、そんな気がするものもあったが、説明されても分からないものも多かった。極度に抽象化されているからだ。

「研ぎ澄ますと、そうなる。物の形の本質はシンプルだ」

コンスタンティンの言葉にモディリアーニは頷いた。彫刻の良し悪しはわからない。けれど彼の作品がただの思いつきや出鱈目でないことはわかった。深く物を見つめ、最短距離でその形を抉れば必然的にそうなる、そう思わされた。

それから5年ほど、モディリアーニは絵画を離れた。

コンスタンティンの作品に刺激を受け、自らも彫刻を始めたのだ。シンプルに、力強く、それでいて毒があれば尚良い。アフリカやアジアの民族美術にも学んだ。

しかし、絵と同様、彫刻も金にはならなかった。しかも、絵以上に金がかかった。モディリアーニは次第に彫刻用の石を用意することが難しくなっていった。アイディアはある。こんな作品を彫ろう、スケッチブックに素案だけが溜まっていった。

資金難に加え、身体にもダメージがきていた。寝食を忘れ、一心に鑿を振るったせいか、砕いた石粉を吸い込み過ぎたせいか、忘れていた結核の嫌な咳が出るようになっていた。

明け方まで鑿を振るったある日、止まらない咳に耐えかね、よろめきながらアパートの部屋を飛び出した。そこで初めて、隣室の男と顔を合わせた。

丸眼鏡におかっぱ頭の東洋人だった。かの国にはこんな妖怪がいたような気がする。しかし、早朝に咳き込み、涎を垂らしながら部屋を飛び出してくる男だって相当だろう。

「大丈夫ですか?」

どこか、女のような艶と柔らかさのある声だった。

それが少し気持ち悪かったが、モディリアーニは頷いて言った。

「済まないが、水を一杯くれないか?」

部屋に戻った東洋人は何故かグラスに並々注がれたミルクを持って現れた。仕方なくミルクを半分ほど飲むと、モディリアーニはグラスを返した。

「あなたは、何をされているのです?」

このアパートにも芸術家が多い。東洋人の質問はそれを踏まえたものだろう。

「俺が猫にでも見えたかね?今度代わりにアンタにはキュウリをプレゼントしよう」

東洋人は「ツグジ」(藤田嗣治。フランスではツグジと呼ばれていた)と名乗った。白い猫と女ばかり描いているらしい。

何故白なのか問うと、フランス語で上手く説明できないのか、もどかしそうに首を捻った後、最後に残る色だから、短くそう答えた。

モディリアーニも最近彫った手のひら大の小品を見せた。

ツグジは彫刻を受け取ると、物珍しそうに色んな角度から眺めていたが、絵は描かないのですか?と尋ねてきた。

「描いていたんだが、ここ数年は彫刻に興味があってね」

「なるほど。絵の中で、彫刻をしてみるのも、面白いかもしれませんね」

そう言って、小品をモディリアーニに返した。

絵の中で彫刻をする?

ツグジと別れ、部屋に戻るとモディリアーニは素案を描き溜めたスケッチブックをじっと眺めていた。

その間も、咳は止まらなかった。

----------------------------------------------------------------

渡された髪飾りを付け直していると、ミルクを持って出て行ったツグジが戻ってきた。

「隣人さ。咳が止まらなかったらしい」

「それでミルク?」

「あぁ。今度キュウリをくれるらしいよ。さぁ続きをやろう。ポーズを取ってくれ」

----------------------------------------------------------------

1914年、30歳になったモディリアーニは絵画へ復帰した。

「彫刻はもう良いだろう?体への負担も大きそうだし、実際、彫刻は売りづらい」

カフェのカウンターで、画商、ポール・ギヨームの言葉にモディリアーニは黙って頷いた。彫刻への未練がないわけではなかったが、十分やった気もしたし、再び絵に挑戦したい気も起きていた。彫刻で掴んだ感覚を絵に持ち込んだらどうなるか、ワクワクした。

「おや、ボーラーハットなんか被って気取った奴がいると思ったらアメデオじゃないか」

背後から声をかけられ、帽子を取られた。

振り返ると、ヨレヨレのシャツを着たユトリロが今自分から取った帽子を頭に乗せていた。だいぶ、酔っているらしかった。

「あんまり飲み過ぎるなよ。この間は入院してたそうじゃないか」

「母親みたいなことを言う奴だな。ヴァラドンだけで充分だ」

吐き捨てるようなユトリロの言い方にモディリアーニは苦笑した。ユトリロと彼の母親、ヴァラドンとの確執は噂で聞いていた。

「それとこいつはペテン師だ。甘い言葉で俺達、芸術家を働かして、1フランも払う気がない。ここのお代だって払うかどうか、怪しいもんだ」

そう言うとユトリロは画商ポールの禿げかけた頭をバシバシ叩いた。

「ユトリロ、君もリボート(ユトリロと関係のあった画商)との一件じゃ苦労したらしいな。どうだ?良かったら私が面倒を見ようか?」

「人の面倒より、まず自分の髪の面倒を見るんだな。アメデオ、こんな奴とつるんで一体何の相談だ?」

もう一度絵を描くことにしたと告げると、ユトリロはモディリアーニのワインをあおり、勝算はあるのか?と目を細めて聞いてきた。

「勝算は分からないが、試してみたいことがある」

ユトリロはじっとモディリアーニを見ていたが、フンと笑った。

「どうやら、無駄に数年、石を削ってたわけじゃなさそうだ、安心したぜ」

「ねぇ、あなたがユトリロ?」

ユトリロの背後に紺のドレスを纏った長身の女性が立っていた。振り返ったユトリロは驚いたように一歩下がって女性をまじまじ見ると、帽子に軽く手をやった。

「まさか。あんな酒飲みと一緒にするなよ。第一あいつがこんな洒落た帽子を被ってるはずがない」

「あら、残念。ここに行けばユトリロに会えるって聞いたのに」

「ふん、で、アンタは何者だ?」

女性はイギリス人のジャーナリストで、ベアトリス・ヘイスティングスと名乗った。

雑誌の取材で、モンパルナスやモンマルトルの若手芸術家達に話を聞いているらしい。

「それならいい男がいるぜ」

ユトリロはポールのシャツの襟首を後ろから掴んで無理やり立たせると、そこへベアトリスを座らせた。

やめろともがくにポールにレディーファーストも忘れたか?そう耳打ちすると、さっき俺の面倒がどうとか言ってたな?詳しく聞こうじゃないか、そう言って店の奥へと連れて行った。

残されたモディリアーニとベアトリスは顔を見合わせ、苦笑した。

「アメデオです。元々絵を描いていて、最近まで彫刻をやっていたんですが、また絵を描くことにしたんです」

「へぇ。ややこしいのね。この辺りの画家とは親しいの?」

「そうですね、"洗濯船"の住人とか…知り合いも多いです」

「さっきの彼も友人?」

「ええ」

「……」

会話が止まり、2人の間に店の喧騒が漂った。

マスターがレコードに針を乗せ、シャンソンが流れ始める。

酔った客がブーイングする。

「良い場所ね」

「何か飲みますか?」

「あまり強くないの。ペリエを」

「奢りますよ」

「あら、フランス人て、そういうこと言わずに店を出ようとしたらお金が払われてるって聞いたけど?」

「俺はイタリア人だからいいんです」

モディリアーニは赤ワインとペリエを注文した。

また、しばらく沈黙が流れた。シャンソンの調べが低く緩く、2人の足元を通り過ぎていく。

「この曲知ってるわ。去って行った恋人を想う曲なの。でも全然後ろ向きじゃなくて、元気にしてるかしらって…古い友人を懐かしむみたいな、そんな感じ」

「君にもそんな人が?」

「ふふ、どうかしら」

ベアトリスはモディリアーニを横目で見て笑うと、ペリエに口をつけた。

----------------------------------------------------------------

「何で猫を描くの?」

「神秘的だからさ、君と同じ」

「じゃあわたしは猫ってこと?」

「もしそうだと言ったら、怒るかい?」

窓際に置かれたスツールに座り、ポーズを取ったまま外を眺める。

「わたしね、わたしも、描いてみたいの」

ツグジはそれには何も答えなかった。別に、相談したいとか、まして何か、彼に力添えをして欲しいとか、そういう意味ではなかった。ただ、誰かに聞いて欲しかったのだ。

女1人、今のパリの絵画界で上手くやっていくことがどれだけ難しいか、よくわかっている。

けれど兄に連れられモンパルナスに来たのはこうしてお人形のように窓辺に座っているためだったか。

「済まないが、ポーズを崩さないでくれ。首は、暖炉の方へ」

ツグジの言葉に、立ち上がった。

窓辺で外を眺める猫はいつまでたっても外へは行けないのだ。

「腰が痛いわ」

「わかった。また今度にしよう」

ポケットから紙幣を取り出そうとするツグジを遮った。

「要らないわ。1時間しか座ってないもの。わたし、絵は素人でも、モデルはプロなのよ?」

外へ出ると、夏の陽が目を射した。

----------------------------------------------------------------

ベアトリスはモディリアーニが渡した小さな彫像を手で弄んだ後、ひょいっと上へ投げた。あっと、思った時には、彫像は再び彼女の手に収まっていた。

「ちょっと…気をつけてくれよ」

ベアトリスは彫像を後ろ手で隠すと笑った。

「ねぇ、いつもこうやって女の子を部屋に連れ込んでるの?」

「作品が見たいと言ったのは君だろ?」

「仕向けたのは貴方よ」

「本当に見て欲しいのは、こっちなんだ」

モディリアーニは、スケッチブックを広げた。

彫刻をしていた時からの、スケッチが描き溜められている。ベアトリスは1ページ、1ページ食い入るようにゆっくり眺めた後、小さく息を吐いた。

「不思議ね。なんか怖いようだわ。でも、見たことない、こんな、なんて言ったらいいのかしら。これは、貴方の心象風景?」

「そう見えるんだ」

モディリアーニの言葉にベアトリスは小首を傾げた。

「じゃあ今、貴方にわたしはどう見えてるの?」

----------------------------------------------------------------

スケッチブックに習作は溜まっていた。

誰にも見せたことがない。

それを元に油絵を描く。

画材屋でキャンバスを買うだけでドキドキした。

欲しいサイズが棚の上の方にあり、取れずに困っていたら、客の1人が取ってくれた。

慌てて頭を下げて礼を言い、顔を上げた時には既に後ろ姿だった。この辺の画家だろうか。

とにかく、無事キャンバスを部屋に運び込んだら、その日はそれだけでホッとしてしまって描けなかった。

キャンバスに絵の具を載せていく作業は楽しかった。

少しずつ、自分の頭の中にあるものへ近づいていく。

画家になれるかはわからない。

けれど描きたかった、わたしだって描きたい。

何のために生きているのか知りたい。証明したい。

頭の中、もう1人の自分が叫んでいた。

----------------------------------------------------------------

モディリアーニとベアトリスは一緒に暮らし始めた。

家賃は折半で、モディリアーニがそう持ちかけると、やっぱりイタリア人ね、そう笑われた。

「わたしね、貴方がこれからどんな絵を描くのか興味あるの。それに、このアパートにいたら面白そうな人にも会えそうだし」

「それはよかった。ところで、寝る場所はどうする?」

「そこ、空いてるでしょ?」

ベアトリスはベッドを指差したあと、続いてソファを指差した。

「貴方にはそこが空いてるわ」

「参ったな。こりゃ折半じゃ割に合わん。何かで埋め合わせしてもらわないと」

モディリアーニがベアトリスに近づくと、ベアトリスはモディリアーニの胸に手をやって、口を耳に寄せた。

「良いわよ。でもまだ明るいわ」

そんな秋のある日、懐かしい客が訪ねてきた。

医者のポール・アレクサンドルだった。

モンマルトルに来たばかりの頃、モディリアーニの作品を気に入ってくれ、一時期は経済的援助も受けていた。

モディリアーニはすぐにベアトリスにもポールを紹介した。

「久しぶりだな、元気だったか?」

テーブルで向き合ったポールは以前とあまり変わらないように見えた。七三の髪型もそのままだ。

「あぁ、5年振りかな。君が引っ越してから…手紙も出そうとしたんだが、なかなか忙しくて。すまない」

「お互い様だ。で、今日はどうした?」

「実は、戦争に行くことになったんだ。それで…君には挨拶しとこうと思って」

「召集か?」

「あぁ」

サラエボ事件に端を発した戦争はいまやヨーロッパ全土に広がりつつある(第一次世界大戦)。当然、フランスも無関係ではいられない。モディリアーニも徴兵検査を受けたが、肺病の為か、不合格だった。

「そうか、いや、しかし」

モディリアーニは突然のことに言葉を失った。

「衛生兵だから、前線に行くことはないと思う…」

ポールが呟くように言った。

「そりゃそうだ。そうとも。衛生兵なら、そうさ…なぁ、ベアトリス」

負傷兵が多いのは前線だ。そこに衛生兵がいなくては意味がない。そんなことは少し想像すればわかる。きっとこの場にいる誰もがわかっている。

声をかけられたベアトリスは、2人に紅茶のカップを置くと、モディリアーニの背中にそっと手を置いた。

「生きて帰って来いよ。こっちはまだまだ君に"養って"もらわなきゃやってられないんだから」

ポールはこの日、初めて笑顔を見せた。

「描いているのかい?」

「あぁ。やっと自分の絵が描けそうなんだ。今度のサロン・ドートンヌに発表する。君にも見て欲しかったんだが…。そうだ、近くにアトリエがあるんだ、見て行かないか?」

ポールは少し考えていたが、首を振った。

「それは帰還後の楽しみに取っておくよ」

モディリアーニは頷くと言った。

「今日は泊まっていけるのか?積もる話があるんだ」

「いや、他にも顔を出しておかなきゃいけないとこがあるから…」

「そうか…、いや、そうだな。ありがとう。会いに来てくれて。今度は俺が、会いに行くよ」

ポールは軽く首を振って、少し寂しそうに笑った。

「気を使うなって。君らしくない。君は君の絵を描いてくれ。それを見られることが、1番の楽しみだ」

その言葉を聞いた時、突然、涙が溢れた。

いつか、同じことを同じような眼差しで言われた。

母だった。

あれから何年経ったか。

大切で、優しい人の期待を背負って、励ましを受けて、それなのに、まだ何も成してない。一枚の絵すら満足に描けてない。そう思い至ったら、震えるほどの悔しさと、誰にかわからない、傷つけて、そのままにしてしまった人達、そっと静かに自分に期待してくれている人たち、その全てに申し訳なくて、涙が止まらなくなった。

自分は兵隊に取られることはない。

肺を病んでいるから。

けれどポールは戦争へ行く。

誰からも認められていない絵描きは安全な場所にいて、皆の命を救ってきた医者のポールは危険な戦地へ行く。

考えないようにしていた思いが込み上げ、唇を噛み締めた。

「今日は会えて良かった。戦地には、このセーターを持っていくよ」

玄関で振り返ると、ポールは来ていたセーターを軽く引っ張った。

いつか、モディリアーニが選んでやったものだった。

「いつまでそんなもの、着てるんだ。とっくに流行遅れだぜ」

涙をこらえ、わざと悪態をついた。

「じゃあ帰ったら、また君に選んでもらおう」

その一言で、こらえていた涙が溢れそうになり、それを隠すため、モディリアーニはポールに抱きついた。

死ぬなよ、帰ってこいよ、思いを込めて、何度も背中を叩いた。

それが、今生の別れとなった。

----------------------------------------------------------------

生きている意味は何なのか。

自分は何のためにここにいるのか。

命とは何なのか。

モディリアーニは心に吹き荒れる物悲しい風の調べを追うように、人の抱える孤独を、怒りを、矛盾を描いていった。デフォルメと単純化した線で。

その絵は時に、見る者の喉元にナイフを突きつけるような印象を与えた。

そんなモディリアーニの新しい絵は、サロンメンバーには驚きを持って迎えられた。

「こいつはまた尖ってるね。今度の記事では君の作品を取り上げよう」

会場でギヨーム・アポリネールが声をかけてきた。

「君の助言に従って引っ越したのが良かったみたいだ」

そう笑うと、ギヨームは真面目な顔して言った。

「そうだろう。でも、どうやらもう一つの助言は忘れたらしいな。顔色が悪いぜ。ちゃんと飯は食ってるか?」

「あぁ、心配ない」

そうは答えたが、夜になると相変わらず咳が止まらなかった。しかし、ここで休むわけにはいかない。休むものか。まだ何も描いてない。随分遠回りしてしまったが、なんの、ここからだ。咳などに怯んでいる場合ではない。

パリ芸術界を塗り替える、ゲームチェンジャーになる、そのための武器をようやく手に入れた。野望はまだ、この胸で燃えている。

「ほぉ。女ができると絵も変わるか。あれからどうなった?厄介者払いをしてやった俺には、報告する義務があるんじゃないのか?」

後ろから、首に腕を巻きつけてきたのはユトリロだった。首筋にかかる息が若干、酒臭い。

「頼んでないさ」

「ふふん、気が利くだろ?よろしくやってると聞いたが?」

「同居人みたいなものさ。お互い金がないからね」

「そんな綺麗な関係で、ここまで絵が変わるものか」

「友人が、戦争に行ったんだ。多分もう、会えない」

その言葉に一瞬、怯んだ表情を見せたユトリロだったが、ニヤッと笑うと、拳でモディリアーニの胸を叩いた。

「忘れるな。俺達だって、戦ってる。そうだろ?」

身内のような画家仲間の評価は上々だったが、それ以外のところでは、モディリアーニの絵はほとんど話題にならなかった。

確かに、以前の彼の作品にはない、強い個性を発揮してはいたが、それは評論家や大衆に共感されるものではなかった。むしろ、それらの人種を跳ね除け、超然としている作品だった。それが、彼の誇りでもあったが、誇りで飯が食えるわけでもない。金が詰まれば、気持ちも詰まる。

ベアトリスともつまらない小競り合いが増えた。

ある晩、いつものように言い争いをして、気分を変える為に部屋を出た。どこかで一杯やるつもりだった。

----------------------------------------------------------------

根を詰めて描いていたら、遅い時間になってしまった。

けれど、ようやく納得いくものが描けた。

来週からアカデミー・コラロッシにも通えることになった。少しずつ、画家の階段を登っている気がした。

せっかく描いたのだ、どこかで発表もしてみたい。

ツグジに連れられ、サロン・ドートンヌは行ったことがある。あそこに、自分も出してみたい。おこがましいだろうか?いや、そんなことはないはずだ。絵画は誰にだって開かれてる。わたしにも、チャンスはある。

何だか久しぶりに、お酒でも飲みたい気分だった。

一度行ってみたいと思っていた、芸術家が集まるという酒場、「ラパン・アジル」へ思い切って行ってみることにした。少し怖いけど…わたしだって、一枚だけど、絵を描いたのだ。遊びじゃない、本気で。だからラパン・アジルで飲む権利がある。

店の扉を開けると、オーナーは顔馴染みらしい男性客と話していた。男性客の後ろ姿を見て、ん?と思った。どこかで会った気がする。しばらく眺めていると、男性が振り返った。

「初めてかい?」

「はい。あの、人違いだったら申し訳ないのですが、この間、画材屋で、お会いしませんでしたか?」

「何だ、アメデオ、こんな若い子にまで手を出してるのか?しょうがねぇ奴だ」

「いや、そうじゃなくて、あの、キャンバスを取ってもらって…」

マスターの言葉に慌てて手を振り、男性を見た。

忘れてしまったのか、それとも人違いだったか。

顔が熱くなってくる。

男性は思い出したように、あぁ、と小さく声を上げた。

良かった、人違いではなかった。

「あの時は、ありがとうございました」

「何、忘れたよ。それより、あのキャンバスで、良い絵は描けたかい?」

「はい、ちょうどさっき描き上がって、それで…来たんです」

「ほぉ、それはいい。じゃ、祝いに1杯奢ろう」

そう言うと、男性は紙幣を何枚かマスターに渡し、こちらに向かってきた。どうやら帰るらしい。一緒に飲むのかと思っていたので、少しホッとした。けれど何故か同じくらい、残念な気持ちもあった。

すれ違う時、もう一度頭を下げると、クッと顎を掴まれた。

「君も芸術家なら、簡単に頭なんて下げるなよ。初めてのラパン・アジルを楽しんで」

囁くと、そのまま店を出て行ってしまった。

その後ろ姿を見送ってから、名乗ることも、名前を尋ねることも忘れたのに気がついた。

「アメデオさ。アメデオ・モディリアーニ。絵を描いているなら、覚えておいた方がいい」

マスターが教えてくれた。

モディリアーニの絵なら、サロン・ドートンヌで見たことがある。不思議な絵で、心に残っていた。

----------------------------------------------------------------

いつかの"ミルク事件"以来、ツグジとは互いの部屋を行き来する仲だった。

モディリアーニはツグジの部屋のソファに寝そべると、1つ大きく息をついた。

「どうした?ベアトリスと上手くいってないのか?」

「というより、別れたんだ」

少しは驚くかと思ったが、ツグジは何故?と尋ねただけだった。この何事にも薄い反応は、日本人特有なのか、ツグジだからなのか、よくわからない。けれど今はその静かな反応がありがたかった。ユトリロじゃこうはいかない。

「元々、彼女は取材で来ていたわけだし、いつかは母国に帰るわけだし…」

「そういうことを聞いてんじゃないよ」

ピシャリと言われて、モディリアーニは半身を起こした。

「ふん、そうだな。結局、俺の稼ぎが悪かったせいさ。絵も売れんしな。ツグジのように絵で金が入れば良いんだが…」

ツグジは暫く黙って膝の上の猫の尻尾を撫でていたが、もう少しだろ、そう言った。

「もう少しで、君の絵も評価される」

「何を根拠に…」

言いかけたら、ツグジの膝から飛び降りた猫がモディリアーニの脛に頭を擦り付けた。

「ほら、シスターもそう言ってる」

どうやら、猫の名前らしい。

「陰気くさい名前をつけるなよ」

「僕じゃない、名付けの親はジャンヌさ」

「ジャンヌ?」

問い返した時、ノックの音が響いた。

振り返ったモディリアーニと、扉を開けて入ってきたジャンヌが声を上げたのは同時だった。

2人を見比べ、ツグジが言う。

「何だ、もう知り合いだったのかい?」

「いや、知り合いというか…」

モディリアーニはジャンヌを見つめて口ごもった。

それを見てジャンヌは思った。

そうだ、彼からしたら、わたしなんて知り合いですらないだろう。たまたま2度会っただけだ。

だから、次の言葉を聞いて心底驚いた。

「恋人だよ」

「何だって!?」

流石に驚いたのか、ツグジが大きな声をあげた。

ジャンヌに至っては驚き過ぎて声が出なかった。

「もっとも、彼女の名前は今知ったんだがね」

「ふざけるな!」

ツグジが怒鳴る。

「おいおい、何故ツグジが怒る?」

モディリアーニはジャンヌを見て言った。

「なぁジャンヌ、君は"ツグジのもの"なのか?」

頭は混乱したままだったが、ジャンヌは辛うじて首を振った。

「そうか、じゃあ、誰のものなんだい?もしくは誰のものでもなかったかな?」

ジャンヌはモディリアーニを見つめた。モディリアーニも真っ直ぐ見返してきた。瞳の奥に白い炎がチラついて見えた。怖い人だ、この人は。寄れば全身焼かれるかもしれない。それでもジャンヌは一歩前に出た。

「ジャンヌ・エビュテルヌです。以後、お見知り置きください」

頭は下げず、代わりにそっとモディリアーニの手に触れた。その瞬間、蛇に飲まれるように、くるっと大きな手で包まれた。

「気をつけた方がいい。この男はたいしたプレイボーイだ。ついこの間まで、別の女性と暮らしていたんだから」

ツグジからそう聞かされてもジャンヌは怯まなかった。

この人なら、そういうこともあるだろう。

けれど、今日からは、"この人はわたしのもの"だ。

わたしがじゃない。夢中になるのは、彼の方だ、わたしに。19歳のジャンヌには、若さゆえの自信と魅力があった。かたや、モディリアーニは33歳になっていた。

若くはなかったが、絵描きとして名を成すにはまだまだ充分、時間があった。

----------------------------------------------------------------

やがて2人は共に暮らし始めた。

モディリアーニは新たな画商、レオポルド・ズボロフスキーと専属契約を結び、ようやく経済的にも安定してきていた。

美しい恋人兼モデルも手に入れ、良い調子だった。

ここからだ、もっと稼いで、有名になる。

攻めの一手あるのみだ。

そう思い、個展をやりたいとレオポルドに持ちかけると、すぐにセーヌ河右岸にあるベルト・ヴェイユ画廊のスケジュールを押さえてくれた。

「どうせなら、裸婦像を描いたらどうだ?話題になる」

レオポルドにそう提案され、個展では通りから見えるショーウィンドウに裸婦像を飾った。狙い通り、人だかりが出来たが、やがて警察が来て撤去を余儀なくされた。

しかも、人は集まったが実際に売れたのは素描2点のみだった。

この結果に、モディリアーニは苛ついた。

ただのイロモノに見られてる証拠だ。

チンドン屋じゃねぇぞ、タダで見て楽しんでねーで金を払え。金を払うかどうかは見る人が決めることだ。そうと分かっていても、苛つく心を抑えられなかった。早く有名になって、絵で認められて、もっと良い生活をして、自分の人生が意味あるものだったと言えるようになりたい。

「焦らないで」

ソファに座り、俯いて考え込んでいると上から髪をくしゃくしゃと撫でられた。

「ジャンヌ」

「はい」

「俺の、何が足りない?」

「そうですね、少し休まれたらどうですか?いつも咳をされていて、心配です」

確かに、このところ、夜だけでなく、常に咳が出るようになっていた。食欲も落ちている。それを思うと、一層、気持ちが暗くなった。

「大丈夫ですよ」

そんな気持ちを見透かしたようにジャンヌが言う。

「貴方には、わたしがいますから」

思わずモディリアーニが見上げると、そうでしょ?というように、ジャンヌは微笑んだ。

不安そうなモディリアーニを見下ろしながら、ジャンヌは自分の人生を考えていた。

兄に連れられて出てきたパリ。

芸術に憧れて、モデルになった。

そこから、自分でも描くようになった。

そのまま、女1人、成り上がろうと思っていたところに、モディリアーニと出会った。

だからといって、庇護してもらえる男が見つかったと、そんな風に思ったわけではない。

絵を諦めたわけでもない。自分も描く。けれど、この人を今は支える。2人で、成り上がるのだ。そのためにも、モディリアーニには元気になってもらわないと困る。彼自身のために。そして、わたしの人生のために。そうだ、わたしはよくいる、"芸術家の彼に一生を捧げる"タイプの女じゃない。芸術家の彼と、一緒に戦う女だ。モディリアーニも、きっとそれを望んでる。

1918年、画商、レオポルドの勧めもあり、モディリアーニはジャンヌを連れてニースへ転地療養に出かけた。

そこで長女が生まれた。

2人の結婚は信仰の違いなどから、ジャンヌの家族が猛烈に反対していたが、それでも長女が生まれたことで、モディリアーニはジャンヌに正式に結婚を申し込んだ。

「君を幸せにする」

ジャンヌは嬉しくて、恥ずかしくて、まともにモディリアーニを見れなかった。だから俯いたまま答えた。

「今も充分幸せよ。何も望まないわ。そばにいて」

しかし、その願いはもろくも崩れることになった。

1919年以降、モディリアーニの肺病は深刻さを増していった。一日、ベッドで仰向けのまま、動けない日が続いた。

薬を注射すると、束の間、呼吸が楽になった。

その間だけでも描こうとするモディリアーニをジャンヌは引き留めた。するとモディリアーニは怒った。

「邪魔するな!俺はまだ描かなくちゃいけないんだ」

どれだけ病が酷くなっても、諦めたわけではなかった。

このまま、誰にも認められず死んでたまるか。まだチャンスはある。必死に絵筆を握り、キャンバスに向かったが、集中力は続かず、目が霞み、頭が痛くなった。

くそっ!くそっ!くそっ!キャンバスを蹴り上げ、モディリアーニはうめいた。まだ、まだ何も描いてないのに。握りしめた拳を見つめた。つるんとした拳だ。母のような深い皺は見当たらない。ふっと、息をついたら、苦笑いが漏れた。今まで何をやってきたんだろう。いや、必死でやってきた。どうやらゲームチェンジャーにはなれそうにないが、それでもピカソの何するものぞと、パリの芸術界の器を丸ごとひっくり返すつもりで描いてきた。

俺にしか辿れぬ道筋で。

「わたしを、幸せにしてくださると言いましたよね?」

気づいたら、ジャンヌに背中から抱きしめられていた。

「あぁ」

「だったら、わたしのそばにいてください。もう、キャンバスではなく、わたしを見てください。もし、あなたといられる時間がもうわずかなら、お願いです、その時間をわたしにください」

言葉が震えないように、ゆっくり言うと、ジャンヌは額をモディリアーニの背中に強く押しつけた。嗚咽が漏れぬよう、歯を食い縛った。モディリアーニが振り向いた時、ちゃんと笑えるように。

「……そうだったな。こんな美人を放っておいて、俺も馬鹿だった」

モディリアーニの、肩の力が抜けるのがわかった。

描くことより、最愛の人と過ごすことを選んだ瞬間だった。自分が望んだことなのに、その選択をさせてしまったことが悔しくて、申し訳なくて、ジャンヌはしゃがみ込んで声を上げて泣いた。

その髪を、いつか自分が彼にしたように、モディリアーニが優しく撫でてくれた。

「勘違いするな。諦めたわけじゃない。俺は充分描いたんだ。コレで俺の絵が認められなければ、世間の奴らは救いようのない芸術オンチということになる」

見上げると、いつものようにモディリアーニは不敵に笑っていた。

ジャンヌは立ち上がると、思い切りその胸に抱きついた。

モディリアーニ

----------------------------------------------------------------

1920年1月、モディリアーニが亡くなると、僅かその2日後、ジャンヌはアパートの屋上から身を投げた。

当初は別々に埋葬されたが、今、2人の墓石はパリのペール・ラシェーズ墓地に並んで建っている。

----------------------------------------------------------------

1922年、パリの名門ベルネーム=ジューヌ画廊でモディリアーニの回顧展が開かれた。

会場には多くの人が集まっていた。

その人混みの中に、特徴的な丸眼鏡の東洋人が混ざっていた。男は遠目にモディリアーニの作品を眺めながら小さく呟いた。

「だから言ったのに。もう少しだと。シスターの予言は当たるんだ」(終)

----------------------------------------------------------------

あとがき

サブタイトルは中島みゆきさんの『糸』を参考にさせて頂きました。

また、この記事に出てきた芸術家についても記事にしています。

良かったら合わせてご覧ください。

ギヨーム・アポリネール(マリー・ローランサン)

モーリス・ユトリロ

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。