2020年 青森一人旅 ⑤

青い森鉄道

この日は朝早くから電車に乗るため、一番早い時間に朝食会場へ行った。まだ開場したばかりだというのに、満席に近いぐらいの人がいる。もしかすると、お客さんに合わせて定刻より早く開場していたのかもしれない。クロワッサンや春巻きなどを取り、自分にしては少なめの朝食を食べる。

その後部屋に戻り、荷物をさっと片づけて出発。スムーズにチェックアウトできればよかったのだが、うっかりルームキーになっているカードを部屋に置き忘れた。フロントで謝ると、後でホテルの方が回収してくれるとのことだった。最後の最後で迷惑をかけてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいである。その後、ホテルの方の素早い対応のおかげで、電車には無事間に合った。その節は、本当にありがとうございました。

おかげさまで、駅のホームで少しゆっくりする時間ができたので、りんごジュースしか売っていない自販機で飲み物を買った。思い切って、一番高価な「世界一」のペットボトルを選ぶ。黄金のりんごのパッケージが、なんともゴージャスだ。

飲んでみると、酸味の少ないまろやかな味だった。なんというか、りんごジュースっぽさはあまりない。高級感はあるが、私は普通のりんごジュースの方が好きかもしれないと思った。

時間になって、奥羽本線の電車に乗り込む。弘前とも、岩木山とも、りんご畑ともここでお別れだ。楽しくて、心が温かくなる2日間だった。

青森駅で一度降り、津軽フリーパスを使って改札を抜ける。津軽フリーパスの有効区間はここまでだ。ここからは切符を買って、青い森鉄道に乗る。

ホームに行くと、すでに電車がきていた。木の形をしたキャラクター・モーリーが描かれた、可愛らしい車体だ。

電車が走り出すと、にわかにふくらはぎの裏が暖かくなってくる。10月の初めだが、もう暖房が入っているのだ。だんだん、暖かいというよりは、ふくらはぎを焼かれる拷問といった気持ちになってきた。しかし、列車はガラガラというわけではなかったので、そのままじっと耐えて座った。向かいの席では、制服姿の女の子が3人ほど、寄り添って座っている。今日は土曜日だから、部活動だろうか。

電車は青森の大地をぐんぐん横切っていく。浅虫温泉のあたりからは、海が見えてきた。曇り空の下、海は暗い青色でとても冷たそうだった。北海道と青森の間に横たわるこの海が、津軽海峡だ。

そういえば、中学生ぐらいの頃、友達とカラオケに行って「津軽海峡冬景色」を歌ったら、浅虫温泉殺人事件みたいな感じのドラマ仕立ての映像が流れていた。そんなくだらないことを思い出しながら、なんだかトイレ行きたいなあと気もそぞろになりつつ、あまり景色に集中できないまま、目的地の三沢に着いた。

寺山修司記念館

三沢駅からMISAWAぐるっとバスに乗り、寺山修司記念館を目指す。

駅のバス停にきたのは10名ほどを乗せるバスとワゴンの中間ぐらいの車だった。バスに乗ったのは、私を含め観光客らしい4人と、地元の人らしいおばあさんが1人だ。バスの運転手さんは、全員に降りる場所を聞いていた。小さなバスだから、特に乗る人がいなければ停まったりしないのかもしれない。

最初、バスは街中を走っていたが、10分ほどすると荒涼とした何もないような場所に出た。黒い土の上に並ぶ野菜も、風にしなるススキの穂も、曇り空のせいか寒々しく感じられる。まっすぐな道にはいつまで行っても信号がなくて、同じ形をした電柱が延々と連なっていた。事前に地図を見て知っていたが、寺山修司記念館の周りには、本当に何もなかった。

しばらくすると、バスは森の中の温泉施設でおばあさんを降ろした。そこから少し走って、次の駅が寺山修司記念館だった。

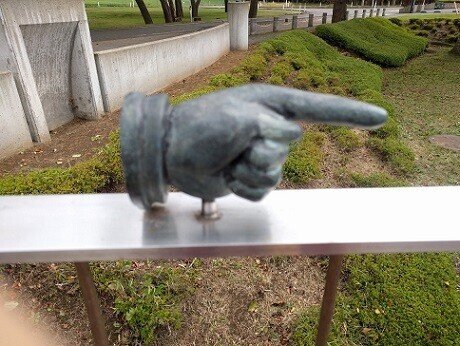

何もない山の中に、異様な建物がいきなり出現する。泣き笑いのピエロが印象的なドーム状の建物。入口に続く橋の欄干には、小さなブロンズ像が並んでいる。ふくよかな女性の像と、手のブロンズ像が等間隔で並んでいる。手をモチーフにした像は、何かを示すように、人差し指を伸ばしている。この「手」のモチーフは、館内でその後何度も見かけた。寺山修司記念館では、この「手」というのが重要な役割を果たしているのではないかと、私は思う。

館内に入りチケットを購入すると、感染症対策のため、手袋を渡された。寺山修司記念館のちょっと変わった展示を見る際、この手袋がどうしても必要になるのだ。入ってすぐの場所が企画展の入口だったが、まずは常設展から見ようと思い、建物の奥へと進んだ。

常設展示のホールには、薄暗い場所に九つの机が置いてあった。机の上には、懐中電灯が一つ。机の引き出しを開けると、寺山修司が学生時代に書いた原稿や、芝居を取材した新聞などが入っている。それを懐中電灯で照らしながら見るのだ。まるで泥棒になったような気分で、薄暗い中、重たい木の引き出しを開ける。寺山修司の短い人生が残したものの断片が、懐中電灯の丸い光の中に浮かぶ。

引き出しの展示で私が特に気になったのは、劇場を飛び出した市街劇の上演についてだ。「人力飛行機ソロモン」という芝居では、街全体が劇場になっていた。客には地図が配られて、その地図に書かれたヒントをたよりに、街のどこかで繰り広げられている芝居を追っていく。ただじっと見ているのではなく、自分の足で歩いて見る芝居、観客の動きによってシナリオが変わる芝居というのがおもしろいと思った。

机があるゾーンは屋根のようなもので覆われていて、その屋根の上には奇妙なオブジェがいくつも転がっている。部屋の壁には「田園に死す」などの映像が投射されていた。その映像と共に流れる、汽車の汽笛や映画の台詞が常設展の会場に怪しく響いていた。その場にいるだけで、ドキドキするような空間だった。

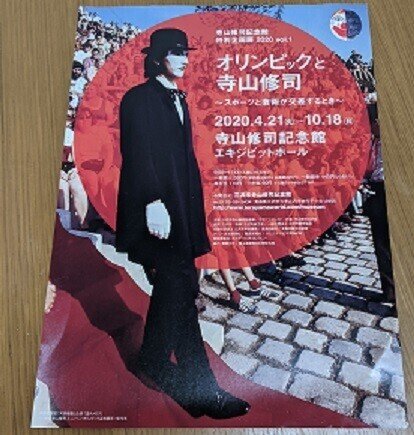

企画展「寺山修司とオリンピック」は、入口近くの明るいホールに資料などが並べられていた。

この企画展では、ミュンヘンオリンピックの芸術展示で寺山修司が「走れメロス」を上演した時のことが詳しく展示されている。寺山修司がオリンピックに参加していたというのが驚きだった。そもそも、オリンピックに芸術展示なんてものがあることを、私は初めて知った。

展示のポスターには、当時の劇の一場面であろう写真が使われている。山高帽に黒いコート、黒いタキシードを着て、仮面のように顔を白く塗っている男が、無表情でレッドカーペットの上を歩いている。原作とは大きく異なる、寺山修司独自の「走れメロス」が上演されたことが伺える写真だ。

劇は数日かけて上演されるものであったが、ミュンヘンオリンピック開催中に起きたテロ事件の影響により、中断を余儀なくされる。これに対し、寺山は劇の大道具を燃やすという形で抗議した。もし、オリンピックが平和のうちに終わり、劇も最後まで上演されていたなら、今の時代にどんな風に残ったのだろう。あってはならない結末だったとは思うが、誰も予想しなかった展開を迎えるというのは、ある意味寺山修司の劇らしいような気もした。

また、太宰治について寺山が書いたことも展示されていた。「走れメロス」について、ラストの書き方がちょっと余計だとか、三島由紀夫が「太宰も体を鍛えれば考えが変わったろう」みたいなことを言っているけど、それはどうなんだろうか、とか。

もしも太宰が長生きして、寺山修司と活躍の時期が重なっていたら、とふと考える。仲良くはなれないかもしれないけど、同じ青森出身の作家として、互いをライバル意識し合ったりするんだろうか。

屋内の展示がだいたい見終わったので、記念館の裏口から出て、文学碑を見に行く。扉を開けてすぐのところに、虫よけスプレーが置また、太宰治について寺山が書いたことも展示されていた。「走れメロス」について、ラストの書き方がちょっと余計だとか、三島由紀夫が「太宰も体を鍛えれば考えが変わったろう」みたいなことを言っているけど、それはどうなんだろうか、とか。いてあった。かなり寒いし虫なんていないと思ったが、入る時係の人にも勧められたので、一応少しかけてから森の中に入った。

鬱蒼と茂る木々の間に、砂利道が細く伸びている。歩いていくと、ところどころに短歌が書かれた木の道標があった。道標の上には、記念館の入口にもあった何かを指さす「手」のブロンズ像があった。その指の指す方向に向かって歩く。

途中、少し走ってみる。でこぼこした地面を蹴って森の中を走ると、胸がドキドキした。風の音が耳のそばをひゅんひゅんと横切っていく。すぐに息が切れて、また歩き出した。ふと顔を上げると、木々の隙間に、凍ったような灰色と水色の混じった空が見える。すぐ近くに記念館があるのに、まるで大きな森の中に取り残されたような気分だった。人のいる場所から離れた、自然だけの匂い。寒々しい感触が、なぜか心地よく感じた。

短歌の道標を7、8個辿って、文学碑に着く。大人の背丈ぐらいある開かれた本の形をした石碑に、ライト兄弟が初めて乗ったような古い形の小さな飛行機が、トンボみたいにチョンと止まっている。本の前にはビクターの犬が、目の前の本ではなく、俯いて地面を見ていた。

石碑には寺山の短歌が三首彫られている。私が知っている歌がひとつだけあった。

「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし 身を捨つるほどの祖国はありや」

文学碑を眺めていると、後ろからびゅうっと風が吹いてきた。身を縮めながら振り返ると、木々が開けていて、そこから小田内沼の湖面が静かに光っているのが見えた。風が、強く強く、吹いている。誰もいない森に佇む文学碑、強い風。まるでこれから何か物語が始まりそうな、不思議な予感に満ちた場所だった。

記念館に戻ると、お土産に缶バッチのガチャガチャを引くことにした。お金を入れて回したのだが、うまくいかない。結局、係の方に機械を開けてもらって、そこから選ばせてもらった。対応してくれた記念館の方々、本当にありがとうございました。

偶然にも出てきたのは、さきほど引用した文学碑の句だった。

さて、気がつけばお腹が空いてくる時間だ。

当初は最寄りの食堂で昼食の予定だった。そこは行きにバスが寄った温泉施設なのだが、そこにある「お食事処 おおせっか」で出されている寺山修司ラーメンが食べてみたかったのである。

三沢市では「寺山食堂」と名付けて、寺山修司をイメージした料理を提供する店が何店かある。天井桟敷ラーメン、寺山盆カレー、テラヤマBURGERなど、けっこういろいろあって、実に興味を惹かれた。

だが、どの店も記念館からは遠い。一番近い「おおせっか」も往復1時間弱ほどのところにある。事前に地図で見た時は近いような気がしていたのだけれど、全然そんなことなかった。ちょっと行くには無理そうである。仕方がないので、空腹を堪えて、記念館にある図書のコーナーで天井桟敷に関わった方の本などを読んで過ごした。

バスの時間になったので、記念館を出る。バスを待つ間、空腹に耐えきれず、初日に買ったチップスターを貪るように食べた。果たして、次の目的地に食事を提供している店はあるのだろうか……そうしているうちにバスがきた。走り出すバスから振り返ると、記念館の前に置かれた、寺山修司の等身大のようなパネルがバスを見送るように立っていた。せっかくだから、あそこの前で写真を撮るんだったなあ、とちょっと心を残しながらも、次の目的地に向かった。

三沢航空科学館

5分ほど走って、バスは三沢航空科学館に到着した。ガラス張りのきれいな建物で、本館と別館の隙間からは、科学館の裏手に広がる緑の芝生が見えた。

私の昼食に対する不安は、バスを降りた瞬間、別館の1階にファーストフードらしいものを売っているカウンターを発見したことから解消された。事前に確認した時はフロアマップに「カフェ」とあるだけで、何があるのかも全然分からなかったのだ。(後日確認したら、フロアマップにカーソルを合わせるとクリックできるようになっていて、詳細が出てきました。よく見ないでごめんなさい。でも、もうちょっと分かりやすいと嬉しいです)。本館の確認より先に、ごはんの確保に急ぐ。

科学館別館にあったのは「Jack&Betty」という、ホットドッグやハンバーガーを売っているお店だった。さっそく、ホットドッグを注文する。すぐに出てきたのは、大きなウインナーが挟まったホットドッグとあみあみの変わった形のポテトのセットだった。フカフカのパンに、ケチャップとマスタードがたっぷりかかったソーセージを頬張ると、元気が湧いてくる。米軍基地がある街らしいものを食べられて、旅情も満たされた。

窓際の席に座って、食べながら芝生の広場を眺める。広場にはかっこいい戦闘機が並んでいる他、遊具などもあり、家族連れの人が何人かきていた。晴れた日なら、私も飛行機ぐらい見に外へ出たかったが、結局、館内展示しか見ないでしまった。

時間がないということもあったが、薄手のカーディガンとユニクロで買った薄いダウンベストしか防寒着がなかったので、寒くて外に出たくなかったのだ。しかし東北に旅に出て、この程度の軽装で済んだのはこのベストのおかげかもしれない。ユニクロのダウンベストは、冬のスイスに行く時コートの下に着る服として買った。今住んでいるところよりちょっと寒いところに行くのにちょうどいい装備なので、けっこう愛用している。

腹ごしらえを済ませて、ようやく本館に入った。せっかくならと常設展と企画展、両方のチケットを買う。

展示室に入ってまず目に飛び込んできたのは、はち切れそうに鮮やかなオレンジ色をした、ミス・ビードル号だ。ミス・ビードル号は1931年、三沢からアメリカのワシントンまで無着陸横断飛行を成功させた世界初の飛行機だ。

それまで無着陸横断に挑戦してきた数多くの飛行機の歴史、横断を成功させたパイロットの雄姿、パイロットを三沢の人達が温かく支援した様子など……物語を読むように展示を楽しんだ。

特に、三沢の人達がワシントンに向かうパイロットにりんごを渡し、そのお礼としてアメリカから贈られたりんごが、青森のりんごの品種改良に役立ったという話は、青森らしくていいなあと思った。

その他に印象に残ったのは、十和田湖から発見された第二次世界大戦中の練習用飛行機の展示だ。

1943年に十和田湖に水没した練習機が引き上げられたのは、69年後の2012年だ。塗装が剥がれ、ところどころ穴が空き、燃え尽きた灰のようにボロボロの姿をしていたが、練習機はきちんと飛行機の形をしていた。

練習機のすぐそばでは、ガイドツアーだろうか、戦争のことを見学者に説明しているおじいさんがいた。同じフロアには零戦や戦闘機や戦艦の絵なども展示されており、戦争にフォーカスが当てられている。ミス・ビードルのオレンジとは正反対のモノクロの世界。冒険のために使われた飛行機と戦争のために使われた飛行機。どちらも同じようにカッコイイのに、目的が違うというのは辛いことだと感じた。

ミス・ビードルと零戦企画展示室以外は、主に体験コーナーになっていた。子供が並んでいる体験はちょっと遠慮して、人気がないようなところでちょっと遊ぶ。

ミス・ビードル号の模型を動かすとかいろいろあったけれど、印象的だったのは、どの体験コーナーにも消毒液が設置されていたことだろうか。体験コーナーのものに触れるたびに、なんだかやらなければいけない気がして消毒したのだが、合計で20回くらい手を消毒しまくっていた気がする。手がガピガピになった。

2階には飛行機の模型がたくさん展示されていて、なんだか小さくて可愛らしいので写真をたくさん撮った。戦闘機が多かったけれど、いろんな戦術を考えてか、変わった形のものが多い。二段重ねになった飛行機とか、実際の戦闘で本当に使ったんだろうか。

飛行機にそんなに詳しくない私でも、あっという間に2時間経っていた。急いでお土産を買いに行き、迷いに迷って、おもちゃの飛行機を2つも買ってしまう。もしバスに乗れなかった時のためのタクシー用に、地域共通クーポンをとっておいたのだが、それを使いたかったのだ。バス停に向かう途中、記念コインを作る機械がおいてあり、興味が惹かれてお金を入れる。そうこうしているうちに時間になったので、コインができると大慌てで科学館を出た。バスにはギリギリで間に合った。

旅の終わり

無事にバスは三沢駅に着き、予定の時刻どおり青い森鉄道に乗って八戸へ着いた。

新幹線に乗る前に駅弁を買う。駅弁屋は地域共通クーポンが使えるお店だった。なぜあの時、おもちゃを2つも買ってしまったのか、と若干後悔しながらも「三陸産いわしの蒲焼き弁当」を買う。

夕方の新幹線は、土曜日なのに殆ど人が乗っていなかった。トンネルだらけの暗い車窓が、時々途切れるのを待ちながら「津軽」を読んで過ごした。

仙台に入る前に食べた駅弁は、甘辛いしょう油味の蒲焼きがおいしかった。細かい骨がちょっとチクチクするのが、鰯らしくてとてもいい。

仙台でも、乗客は増えなかった。本当に、人の出入りが減っているのだと改めて思う。大変な時ではあるのだけれど、旅にきてよかった。特に、一人旅をしてよかったと思う。電車の時間とか、バスの時間とか、自分で調べるのは大変だけど楽しかった。全部計画して、予定通りの旅だったのに、予想外のところでどんどん楽しいことが起きる。最近「行きたいところ」っていうのが本当になくて、「行きたいところ」だらけの夫を羨みつつも、楽しい旅に便乗しているばかりだった。でも、自分で考える旅っていいなあ。

新幹線はあっという間に東京に着いて、そこから特に困ることもなく自宅へ帰った。

お土産に買ったアップルパイ、ラグノオの「気になるリンゴ 紅玉」は翌日の夜に夫と一緒に食べた。まるごとりんごが入っているアップルパイは、まん丸な形がとても可愛らしかった。食べてみると、なんともジューシーだ。まるで濃厚なりんごジュースを飲んでいるかのような、圧倒的なフレッシュさ。

これで青森のアップルパイを5種類食べたわけだが、どれもこれも、本当においしかった。

ずっと、死ぬ前に行きたいと思っていた青森に、私はとうとう一人で行って、そして帰ってきてしまった。何を真剣に考えるでもなく、ただただ、楽しんで旅を終えた。

また、死にたくなったらどうしようか。最近考えているのは、横浜辺りに宿をとって、鎌倉や中華街、海辺をぶらぶら、というものだけれど、それも何だか楽しそうだ。やっているうちに、死にたくなくなるんじゃないだろうか。

横浜もいいけれど、また青森に行きたい。まだ食べていない弘前のアップルパイを食べて、全然行けなかったフレンチのお店に行って、五所川原で太宰のゆかりの地を見て、津軽鉄道のお姉さんのクリアファイルを買って、今度こそ天井桟敷ラーメンを食べて……夫と一緒ならリゾートしらかみに乗って白神山地にも行きたい。

と、いうわけで、ただただ楽しい旅の記録でした。

またいつか、旅行記が書けますように。

参考

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?