2020年 青森一人旅 ③

リゾートしらかみと津軽鉄道

2日目は、予定より早く目が覚めた。部屋のカーテンを開けると、弘前駅がよく見える。駅のロータリーには、まだタクシーは1台もないし、人もいない。誰もいないところに、カラスの黒い点がバラバラと散らばっている。昨日も思ったが、この街はなぜかカラスが多い。昨夜駅前を通った時、りんごの無人販売が置いてあったけれど、カラスに荒らされたりはしないのだろうか。

朝食会場が開く時間になったので、身支度をして部屋を出る。バイキング式の朝食会場には、入口にビニール手袋と紙と輪ゴムで作ったマスクが置いてあった。ホテル手作りのすりおろし野菜のカレーと、りんごのゼリーなどを選んで食べた。

一度部屋に戻り、荷物を背負ってからホテルを出ると、まず駅に向かった。

昨日買えなかった津軽フリーパスを地域共通クーポンを使って購入する。フリーパスを購入すると、フリーパスで安くなる施設などが載っている冊子が貰えた。

まだ出発まで時間があるので、駅近くにある「虹のマート」に行ってみる。「ことりっぷ」の情報によると、地元ならではの食材が手に入るお店らしい。

昨日、津軽そばを食べて、焼き干しをお土産に買いたいという思いが強くなった。駅前のお土産屋さんには売っていなかったので、ここで探そうと思ったのだ。

「虹のマート」は市場のような雰囲気の場所だった。魚や乾物、野菜などを扱っている小さなお店が、ひとつの建物の中に集まっている。I県H市の「お魚センター」みたいな雰囲気の場所と言えば、伝わる人がどれくらいいるだろうか。少し濡れたコンクリート敷きの床から、朝の冷気が立ち上ってくる。

探してみると、乾物屋さんに焼き干しは売っていたのだが、結局買わないでしまった。お土産にするには量が多く、包装も発砲トレイにラップでくるんだだけなので、長時間持ち歩くには心もとない。何も買わずに、「虹のマート」を後にした。日帰りの旅のお土産や、ホテルで食べるお惣菜などを買うにはいい店かもしれない。

駅に戻って、ふらりとコンビニに立ち寄る。電車の時間等で昼食が食べられなかった時のために「イギリストースト」を購入する。このあたりの地方のソウルフードと聞いていたので、食べてみたかったのだ。やわらかい食パンなので、潰れてしまうか不安だったが、手に持っていても邪魔なのでリュックサックに入れた。

駅のホームに行き、少し待っていると、乗るのを楽しみにしていた「リゾートしらかみ」がやってきた。さっそく写真を撮る。リゾートしらかみは3種類の車両があるらしいが、私が乗ったのは「青池」だった。名前のとおり、青を基調にしたデザインがさわやかである。

地元の駅で事前に購入しておいたチケットを持って、指定席の場所を探す。探して辿り着いてみると、それはあまりに豪華な座席だった。コンパートメント式の座席に、広い窓、ゆったりしたシート、木製のテーブル。

新婚旅行で記念に一区間だけ乗ったスイス鉄道の一等車がこんな感じだった。普通の指定席で、こんな座席座れる訳がない。そう思ったものの、チケットに書いてある数字は、確かにここを示している。

リゾートしらかみは窓側・通路側の希望は出せるが、座席の指定はできないので、事前にどんな席に座るかは分からなかった。周囲をうろうろしている内に、目の前の豪華な座席には私以外の誰もやってこないまま、列車が動き出した。

どうやら、この豪華なシートに座っていいらしい。短い時間だが、贅沢な旅の始まりだ。

振動も少なく、流れるように列車は動き出す。昨日より天気がよく、果樹園の赤いりんごがキラキラ光っていた。黄金色の稲穂の向こうに、ゆったり裾を広げた岩木山が見える。澄み渡った青空と、大地のコントラストが清々しい。

また、車内には津軽出身の演歌歌手・吉幾三のアナウンスが流れていた。ローカルな感じがどこか懐かしく、旅情を誘う。

そして、個室のような豪華な座席には、私ひとりしかいない。弘前から五所川原まで30分ほど、列車の旅を満喫した。

五所川原駅で津軽鉄道に乗り換えた。

走れメロス号が発車の準備をしているホームにおりると、そこには写真を撮りたくなるものがいっぱいあった。レトロな感じの待合室や、廃車になった車両などが、ノスタルジックな雰囲気を醸し出している。

写真を撮っていると、近くにいた駅員さんが「鉄道がお好きでしたら、ホームの端にも車両がありますので、是非見て行ってください」と声をかけてくれた。さっそく、ホームの端に行くと古い車両があったので、写真を撮る。

実は、私は鉄道が大好きという訳ではない。ただ、鉄道好きの夫と旅をしていると「列車の写真を撮る時間」が必ず設けられる。

夫と長い時間を過ごすうちに、旅の中で「列車の写真」はいつしか必要不可欠なものとなっていた。撮らないで通り過ぎてしまうことは、とても勿体ないことのように感じられるのだ。

列車について不勉強な私は、「かっこいい」ぐらいのことしか分からないのだが、とりあえず写真を撮らずにはいられない。

誰もいない待合室の椅子には、私が勝手に田舎の鉄道の名物だと思っている「手作り感のある座布団」が並んでいた。そしてちょっと珍しかったのは、コオロギが入った籠が置かれていたことだ。駅員さんが世話をしているのだろうか。

しばらくして発車の時刻になり、走れメロス号に乗り込んだ。

列車が運行中、先程声をかけてくれた駅員のお姉さんが、津軽鉄道や地域のことについて楽しくアナウンスしてくれる。観光バスに乗っている気分で、とても楽しかった。

走れメロス号のオレンジ色は、五所川原駅のホームに咲いていた黄花コスモスをイメージしていること、車窓に見えてくる農業高校が「GLOBALG.A.P.認証」という国際的に認証された農産物を生産していること、かっこいい日本の駅名の1,2位に選ばれたことがある毘沙門駅、スマップの香取慎吾が来てカラフルな絵を描いていった車両がある駅。

この地域のことを分かりやすく、津軽弁の親しみやすいイントネーションも織り交ぜながら丁寧に説明してくれる。

刈り取られる前の稲穂が輝く景色に、まっすぐ伸びるレール。木造の小さな無人駅の待合室、とんがり帽子のような形の屋根。青い空と岩木山。乗客が私を含め2人しかいなかったのに、お姉さんは本当に丁寧に説明してくれた。

車両には、かすかに鈴虫の音が聞こえてくる。車両の前方と後方にそれぞれ一つずつ、鈴虫を入れたカゴが置いてあるのだ。秋らしい風情が感じられる。

最後に、お姉さんがデザインした青森県のイラスト地図が描かれたクリアファイルの車内販売があったのだが、勇気とタイミングがつかめず、声をかけられなかったのが本当に悔やまれる。

その後、夢に見たぐらい悔やんで、せめてもの支援になればと思って、後日、津軽鉄道のレールオーナーになった。津軽鉄道は5,000円払うと、好きな区間のレール1メートル分のオーナーになることができる。さらに、オーナーであることを証明する賞状と記念切符、かわいいマスコットのツテッチーのピンバッチが貰える。鉄道が好きな方、津軽が好きな方には是非オススメしたい。

あっという間に、目的の金木駅に着く。この駅では、日本では数少ないタブレット交換と腕木式信号機が見られるというアナウンスがあった。夫のお土産代わりに写真を撮ろうと思ったが、何がタブレットで、どれが信号機だか、まったく分からなかった。駅員さんに聞けばいいだろうが、と思うが言い出せず、太宰の故郷を早く見たい思いもあって、駅を後にする。とにかく、いい列車の旅だった。

太宰の故郷

立派な駅舎を出ると、静かな街並である。背の低い建物、灯の消えた居酒屋が並ぶ通りをてくてくと歩く。天気がよくて、日差しが暖かい。

まず向かったのは、「太宰治疎開の家」だ。近くまで行くと、丁寧に水を撒きながら、お店の前を掃除している方がいた。その方が疎開の家の館長さんだった。当時の太宰や津島家のことも含めて、詳しく案内してくれた。

疎開の家は元々、母屋である斜陽館の離れだった。かつては斜陽館と渡り廊下で繋がっていたそうだが、斜陽館の売却に伴って、少し離れた現在の場所に移築された。その後斜陽館は旅館に、疎開の家は青森県知事になった太宰の兄の金木での居宅となっていた。

少し離れた場所、と言っても、当時はここも太宰の生家の一画であったそうだ。この金木駅の周辺一帯、全てが津島家の土地だったのだ。当時の鳥観図のようなものを前に説明を受け、改めて太宰の恵まれ過ぎた境遇を知る。

太宰が書き物をしていた畳の部屋、来客を出迎えた玄関など、説明を受けて回る。

小説「故郷」で病床の母と再会した部屋は応接間になっていて、幼い頃の太宰兄弟の写真が飾られていた。

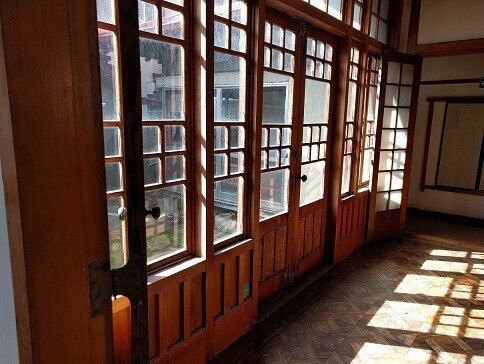

説明が終わると、私ひとりにしてくれる。もう一度、部屋を見て回る。日差しがよく入るサンルーム、磨かれた廊下の床。

まだ午前中ということもあるのかもしれないけれど、とても暖かく感じられる。疎開の家で、太宰は割と落ち着いた精神状態で過ごしていたらしい。何となく、分かる気がした。この後行く、斜陽館のような豪奢さや、弘前のようなハイカラな感じがないこの建物が、執筆にはぴったりの環境である気がする。

ミュージアムショップでは、館長さんイチオシの文庫本「走れメロス」を購入する。

「駆け込み訴え」の後に「走れメロス」が収録されているという構成が、絶妙であるという。読んでみると、確かに納得である。どちらも勢いのある物語だが、陰と陽、太宰作品の多様であることが感じられる。

また、読んでいると、この本を勧めてくれた館長さんの太宰作品への愛情を思い出して、一層自分の不勉強が身に染みた。「斜陽」「津軽」「人間失格」「女生徒」など読んできたけれど、まだまだである。しかも「斜陽」「女生徒」などは若干内容を忘れている。そもそも私は、小説の内容を憶えることや、説明することが苦手だ。どうにかしたい。

続いて、斜陽館に向かう。

疎開の家の窓から「あれが斜陽館の屋根ですよ」と教えてもらって、とても大きな建物であることが分かったので、地図を見なくても歩いていれば見つかるだろうと思っていた。だが、それは甘い考えで、すぐ道に迷ってしまう。

後日、太宰の「故郷」を読んだら、奥さんにあそこに見えるのが斜陽館の屋根だ、と太宰が説明したのだが、よく見たらお寺の屋根だった、というシーンがあった。生まれ育った太宰でも間違うのだから、私が道に迷うのもおかしくはない、ということにしておこう。実際、材質は違うが、近くにある寺の屋根も斜陽館も、鮮やかな赤い色をしていた。

斜陽館は、正面から見れば、はっきりそれと分かる建物だった。ぐるりと煉瓦の塀で囲まれた、横にも縦にも大きな大邸宅だ。写真に全体を入れるのが難しい。アングルを変えて心ゆくまで写真を撮ってから中に入る。入館料は、津軽フリーパスを見せて100円値引きしてもらった。

入るとまず土間になっていて、一段高いところに畳敷きの床がある。疎開の家は玄関があって、そこから上がる現代風の造りだったが、斜陽館の1階は昔ながらの和風建築である。1階だが、屋根が高くて解放感がある。

入口の近くで斜陽館に関する映像をテレビで流していたので、それを見てから見学を始めた。この映像には生前のタケさんがお話しする姿も映っているので、時間があれば見てみるといいと思う。

1階は、太宰が座ってタケさんにごはんを食べさせてもらったという石段や、太宰が生まれたという部屋、斜陽館に太宰の遺品などを残すよう努力した人達の話など、興味深い資料が多くある。金色に煌めく大きな仏壇など、豪華なものがあるのも見どころだ。

1階には津島家が営んでいた銀行のカウンターも残されている。いくら大金持ちとはいえ、家で銀行? と思い、あまりぴんとこなかったのだが、昨日の青森銀行記念館が思い起こされる立派な木のカウンターを見れば、銀行だったのだなあ、となんだか納得した。

2階は畳敷きの部屋などあるものの、全体的に洋風の造りだ。「津軽」で、太宰が夏休み中、毎日サイダーを飲んで寝っ転がっていた寝椅子もある。

興味深かったのは、太宰の母の部屋だ。学校で初めて津軽を読んだ時は、太宰の母は精神的な病気で太宰の面倒がみられなかった、と習った気がするのだが、この部屋の説明にはそう書いてはいなかった。説明によれば、太宰の父が東京で貴族院議員の仕事をするのに同行していたため、子供達と過ごす時間がなかったという。

銀色の襖に、雪の結晶を表す模様が欄干に彫られた豪華な母の部屋は、本人が不在のことが多かったそうだ。母が不在の間、この部屋は子供達の勉強部屋となっていた。襖には漢詩のようなものが書かれていて、その中に「斜陽」の言葉がある。これがのちに、太宰の小説の題名になったのだ。

豪華な造りの庭も、二階の窓の手すりから見える景色も気持ちのいいものだが、どこか「贅沢」な匂いから逃れられない。自分がこの家に住んでいたら「快適」と感じられるか分からないな、と少し思った。疎開の家にあったような温かい家庭の雰囲気や、弘前の太宰の部屋にあったこじんまりした空間のような要素は、「斜陽館」には見いだせない気がする。

旅が終わった後でそんなことを思ったが、旅の最中は、とにかく豪華な建物に興奮していた。

元々、弘前でも洋館や教会巡りをしていたように、私は古い洋風の建築物を見るのが趣味なのだ。太宰のことをまったく知らない人でも、斜陽館は見ていておもしろい観光名所だと思う。

最後に売店で、津軽の初版本と同じデザインのノートを買った。何を書こう。どうせなら、小説に関することがいいが、メモで終わるのも寂しい。迷っているうちに、白紙にならないように気をつけよう。

斜陽館を出て、日向ぼっこをしている猫の写真などを撮りながら、雲祥寺に向かう。

本当は金木観光物産館マディニーに寄って、太宰治弁当など見てみたかったのだが、残念ながら、長い間休館しているようだった。コロナに合わせてなのか、改築工事中だった。

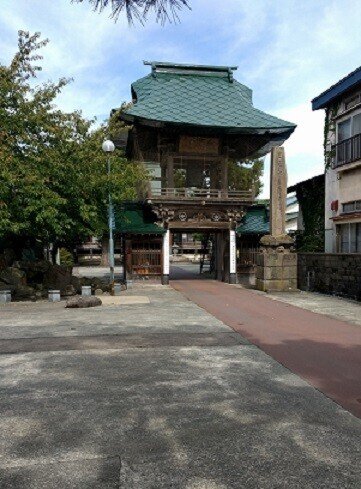

雲祥寺は「津軽」で太宰が幼少の頃、タケに地獄絵図を見せられた寺だ。

門をくぐると、「津軽」に出てきた後生車があった。さっそく回してみると、けっこう重くて、軽快には回らない。地獄に行くかどうか判定は、うまくできなかった。

地獄絵図がある本堂は、本堂横の建物のインターホンを鳴らして、雲祥寺の方に挨拶をして見せてもらった。どうぞご自由に見てくださいとのことなので、一人でひっそりと見る。地獄絵図は、ガラスのケース越しにみたせいか、なんだかあまりおどろおどろしい気もしなかった。しかし、一人きりで見ているのがなんだかイヤで、そうそうに切り上げてしまった。

雲祥寺を出て、お昼を食べる予定の芦野公園駅を目指す。

途中、太宰治思い出広場に立ち寄った。煉瓦の壁にぐるりと囲まれた休憩所のようなスペースである。煉瓦の壁にはところどころ太宰の作品のタイトルを書いたブロックがあって、それが年代順に並んでいた。

中には間違ったのか、熱狂的なファンの仕業か分からないが、不自然に塗り潰されているブロックなどもあった。本当の太宰ファンなら、年代と作品を見比べて、塗り潰されたであろう作品を推測することができるのだろうが、残念ながら私はにわかファンなので無理だった。

私が広場を出るのとすれ違って、学生風の人が立ち寄ってベンチに腰を下ろしていた。私にとっては太宰ゆかりの観光地だが、地元の人にとっては、ちょっと座れるいつもの場所、なのかもしれない。観光地に住むというのは、どういう気分なんだろう。京都や鎌倉とかに行くとたまに思うことだけれど、ちょっとだけ羨ましいような、大変なような。

参考

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?