【休職日記】姉と妹の本屋巡り

妹の生態はわたしよりも夜行性だ。近頃のわたしは10時過ぎにうとうと起き始め文鳥に朝の挨拶をして、11時か12時頃にようやく布団から起き上がり、ロフトの下を見やる。ロフトの下界では、ソファーベッドを広げて領地を作った妹が青い新品の毛布に包まれて眠っている。大抵その瞼の先にはスマホが立っているので、昨夜も何か動画でも見ながら寝落ちたのだろう。

妹と暮らしてわかったことは、わたしは人といると比較的食事をしたくなるらしい。その代わり妹が眠っていると、あんまり食欲も湧いてこなかった。ただ今日は、例の如くからだが自然と風呂に入りたがる周期のようだった。無意識の赴くままにタオルと下着を抱え、風呂に入る。恐らく3日ぶりくらいの風呂だ、下着もだいぶ汚れていたし、髪の毛も絡まったり切れたり三叉に別れていたりしていたが、そろそろ休職生活も一ヶ月、驚嘆もなくなってくる。いつの間にか妹が替えてくれたシャンプーとリンスのボトルに感謝しつつ、わたしと同居する人間は根気がいるだろうなと思った。詰め替え用シャンプーの口を切って詰め直すという、日常的に絶対必要になることをどうして自分はやらないんだろう。やる人間からすると本当に腹が立つと思うし、わたしも実は罪悪感に苛まれる。

「やらない」原因の言語化を試みるなら、「天秤が別のことに傾いたまま」というか。ガタン! と極端に傾いた天秤——その重しはなにかしらの没頭だ。不安や考え事や妄想や、くだらないことからまじめなことまで種類は様々だけれど、その重しの反対にある日常生活の細事を、わたしはどうやら軽視しているのだ。軽すぎて最早天秤の皿の上にも乗らず、シャボン玉の如く個々に浮かびあがってふとした瞬間にパチン! と割れて、消えている。生活と想像をどちらもできる人は、生活にも重しをつけることができているのだろうか。とにかく、もうすぐ妹も帰ると言っていることだし、出来る範囲で出来ることをやっていこう、そう考えつつさっきまで着ていたパジャマに戻る。

スマホを見たり、髪の毛を乾かしている間に13時過ぎになっていた。もぞもぞ毛布の中で呻き始めた妹に「起きた?」と聞くと、「うーん」「まだ寝てなよ」「もうちょっとうだうだする……」これが出来るのが、マイペース人間同士の同居のいいところだ。実家では休日でも早起きの父が9時頃になると「今何時だと思ってんだ」と叩き起こしに来る。妹もわたしも、その攻撃と長年戦った。その結果「最近は放っておかれるようになったわ(笑)」だそうだ。我々姉妹の完全勝利である。

「今日元気そうだからお散歩しようと思うんだけど一緒に行く?」「どこ行くの」「本屋さん巡りと〜、近くでやってる個展に行きたいんだよね」「じゃあ着いてこっかな〜」そのくらいのノリでお出掛けが決まり、妹も風呂に入り支度を始める。(途中、ユニットバスから「なんか下着の残骸があるんだけど」と苦情が来たりもしたけれど。すまん。)

今日はこの前買った新品のニットのワンピースをおろした。グレーのワンピースは思ったより二の腕にフィットしており若干違和感を感じたが、下に着込んだヒートテックのせいだと思おう。「かわいいでしょ」と自慢をすると、低い声で冷静に「おおー」と感嘆詞。(断じて冷たくあしらわれたわけではない。彼女の声は元々ハスキーなのだ。)髪型も迷ったけれど珍しく三つ編みなんかにして、一重咲きのチューリップを下げたような白いイアリングをつけると、なかなかシックで素敵なお姉さんコーディネートの完成である。「どうよ」とメイク中の妹にしつこく見せびらかすと、また「おおー」と低い声で言われる。(断じて冷たくあしらわれているのではない。断じて「しつこいな」のニュアンスが含まれていることはない。)

活動時間が遅いし、支度も遅いので、結局家を出た時間は15時過ぎだった。最初は個展を見てから隣駅の本屋さんと喫茶店に行こうかと思ってたけど「お腹すいたよね」「先にご飯食べよ」というわけで、隣駅の街巡りを優先することにした。この前野に放った街は比較的繁華街だが、隣駅はなんというか——老夫婦が二人で営んでいる昔からの個人店、みたいなのが多い。大学4年間その隣街に住んでいたわたしでもそれこそ、ちょっと道を曲がると知らない店があったりして、散策にはぴったりだ。ただ前述のお店の傾向からなのか、閉店してしまったお店もちらほらと見かけた。中でも、何度もお世話になった馴染みの古本屋がもぬけの殻になっていたのはショックだった。空間のてっぺんからつま先まで本が溢れかえっていたのに、見慣れない真っ白な壁とガラスがあるのみだった。あのとても整理しきれていなかった大量の本たちはどこに消えたのだろう。とわたしが呟くと、妹も「どうなっちゃうの?」「古本市とかに流れるんじゃないかな。そうやって古本は巡ってるんだよ」多分ね。

途中、別の本屋に寄りたいとわたしがねだって、着いてきてもらった。(ここは新刊書店。)バンコクの本があって、真っ先に飛びつく。今のマイブームはバンコクだ。この前のトークイベントで、バンコクなら月3万円でタワマンに住めると聞いてから、密かにバンコク移住への憧れが高まっていたのだ。ジェンダーギャップ最下層の国に住むことに、徐々に耐えきれなくなってきた自分がいることも大きな原因の一つなのだろう。問題はビザをどうやって入手するかかなあと思いつつ、妹の様子を見ると、世界の美しい鳥の本を見ていた。キーウィ。かわいい。「文鳥見ると鳥ハマるでしょ」「いや別に?」(断じて冷たくあしらわれているわけではない。こういう性格なのだ。)

それでようやく喫茶店に辿り着いたのが16時過ぎ。大学時代から通っていて、妹も何度か来たことがある馴染みの店だ。カウンター席で並んで座ると、わたしはチーズナポリタンを、妹はチーズカレーを頼み、思い思いに過ごし始める。妹はスマホを弄っていたし、わたしは相変わらずラッセルの幸福論。今日は「罪の意識」の章。すっごくざっくりまとめると、理性が間違った思い込みによる罪の意識を正してくれる、というような内容。それにも納得したけれどわたしがちょっと痛い思いをしたのは、何回か出てきた「小児的な」という言葉についてだ。

罪の意識が特に明瞭になってくるのは、疲れや病気や飲酒その他の原因によって、意識的な意志が弱められたときである。こういうときに人が感じることは(飲酒による場合は別として)、より高い自我からの啓示であると考えられている。(中略)しかし、弱っているときのほうが、元気なときよりもより多くの洞察が与えられると考えるのは、道理に合わない。弱っているときには、小児的な暗示にあらがいがたくなる。しかし、能力を最大げんに発揮しているときのおとなの信念よりも、小児的な暗示のほうが望ましい、と考えるべき理由はさらにない。

(ラッセル『幸福論』p113)

おっしゃる通りで、小児的な暗示のことをわたしは大事にしてあげたい、と現状思っていた。会社という社会の中で大人になろうとする中で、自分の小児性——好き嫌いだとか、直感だとか——をないがしろにしてしまったと思っていたからだ。だがこの前、気まぐれにやった診断の結果は、以下の通りだった。

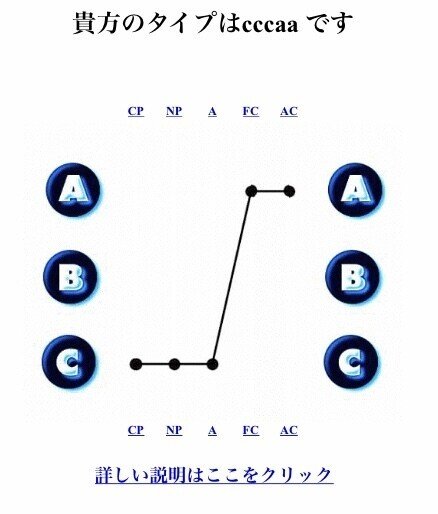

FC=Free Child「奔放な子供性」と、AC=Adapted Child「順応的な子供性」が振り切っているのに対して、二つのP=Parent「親性」とA=Adult「大人性」が皆無。つまり、めちゃくちゃわたしは子供だったのだ。大学時代にも同じ診断をした覚えがあるが、その際もFCが高かったもののここまで極端ではなかった。

社会に出て、わたしは少し大人になったと思っていた。しかし実際は、子供がえりしていたのだ。その理由はもしかしたら、「弱っていたから」?

——……ということは一切口に出さぬまま、妹も妹でスマホに夢中だ。そうしている間に料理が来る。今日のチーズナポリタンはいつもに増してチーズがこってりと濃い気がした。キッチンの人がいつものおばあさんじゃなくてバイトらしいお兄さんだったからだろうか。「罪だねー」「そうねー」「あのね、わたしがさっきまで読んでた本の章のタイトル、罪の意識って言うの」「罪は美味しいからね」全くもってその通りだ。

店を出たのがもう18時頃。とてもじゃないが、個展を見に自宅の最寄り駅まで戻る時間はない。しょうがないね〜と計画倒れも日常のわたしたちは、もう一軒わたしが行きたいと言っていた本屋に向かって歩き出す。あたりはもう暗く、暗いからこそ明かりの灯った小さな店たちの存在が輝いて見える。小さなカウンター席しかない小料理屋。手作りのかわいいブローチの並ぶ雑貨屋さん。本の配列が独特な古本屋。それらを覗き見してはしゃぎながら、どうにかお目当ての古本屋に辿り着いたのが18時40分頃。お店の閉店は19時。はた迷惑な客になってしまった。

Twitterでずっとフォローしていたけれど、行く機会がなかった本屋さん。ここら辺の本屋さんはけっこう知っているほうだと思うけれど、この店の傾向は——なんと言ったらいいのだろう。文学はあまりない代わり、なかなか見ない新書や現代社会についての本が多い、かな? 妹は入るなりヤクザの本を手に取っていて笑った。わたしはゆるい起業のための本と、白い本をそそくさと買った。さらりと接客してくれた店長さんをまじまじと見つめる。この人が毎朝開店のツイートをしているのかと思うと、不思議な気持ちになる。

帰り道は早かった。花澤香菜って声優界の石原さとみみたいなもんじゃん、とかくだらない話をしながら歩いた。「疲れたね」「そうだね」「スーパーで買い物して帰るかあ」要るものも要らないものもカゴの中にぽいぽい投げ入れていった。家まであと少しのところで、父親から電話がかかってきた。わたしたちのだらしない生活を何じゃそりゃと笑いながらも「好きな時に帰ってこい」とのこと。——戦った甲斐なのか、単に彼が丸くなったのか、娘たちが分からなくなったのか。帰ってからも、彼女が気楽に生きられたらいいと思う。

その後わたしは疲れ果てて爆睡、妹はスーパーで買った軟骨の唐揚げを一人で食べていたらしい。わたしが起きてきてカタカタ文字打ってる間も、好きなゲーム実況をコタツに足突っ込んだまま見ている。とことんマイペースな姉妹である。まあ、それがわたしたちの一番いい距離感なんだろう。

明日早起きできたら帰ろっかな、と彼女は言った。

正直言うと少しさみしいので、彼女が明日も寝坊することを、姉は密かに願っている。

この記事が参加している募集

よろしければサポートをお願いします!頂いたサポートは書籍購入代とコーヒー代として使わせていただきます🥰