TOKYO に潜む「眼」 ~ 板橋区立美術館で見た「種村季弘の眼:迷宮の美術家たち」は裸電球のような光に満ちた桃源郷だった 2014

2023年1月末現在、新型コロナによる世界の死者は680万人以上・・

世界の多くの国では今もなおコロナ禍で警戒と緩和の模索が続いており、ここニッポンでも状況は同じです。

ある時期から、地域参加や地域活性化型の「アートイベント」が美術館の枠を超えた自治体中心に盛んになり、それに加え、地球規模での性別、国籍、民族、人種を超えた新しい人間相互の在り方を問題提起する「関係性アート」も業界を超えて勢いづいていた矢先に「コロナ禍」となったのです。

( おそらく10年後の世界はさらに大きく変化しているので、また別のコンセプトのアートが産まれていることでしょう・・)

コロナ禍を契機として派生したリモートワークの推進と定着や、5Gビジネス=第5世代移動通信システムの進展と拡張( いずれは6G )で、おそらく、世界は加速度的に、ICT=情報通信技術が「速くて便利で安全」を売りに生活の隅々にまで見守る(=監視する)ように浸透してゆくことでしょう。

そうなると、昭和世代の私にはすぐには馴染めない人工的で虚妄な世界にしか思えなくても、平成以降に生まれた若い世代にはことさら抵抗感なく受け入れられるヴァーチャル・ワールドが心身ともに拡がっていくのでしょうか?

・・・ですが、

以下に述べます、私が9年前に観た板橋区立美術館「種村季弘の眼~迷宮の美術家たち」には、冒頭に申しました「アートイベント」や「関係性アート」ではなかなか表面化してこない、人間個人の深奥に密かに在り続けている闇と光の領域へ向けられた「眼」があると、私は感じます。そして、その「眼」に注目することで、やがて世の中の主流になるであろうICTワールドに対する「心がまえ」も得られると私個人は信じています。

都心より遥か離れて西高島平へ

2014年9月、東京に行った際にはぜひ見たかった、「種村季弘の眼~迷宮の美術家たち」をやっと見ることができました。場所は、山手線・巣鴨駅より都営三田線に乗り換えて約20分ほど、西高島平という駅で下車、徒歩10分以上の位置にありました。

ところで山手線とは、各駅停車で28ほどの駅に停まる円環型の路線ですが、新宿、渋谷、上野、東京のように、3分の2以上の各駅は私の地元である福岡市中心エリアの天神以上の規模の大都市なので、やはり、東京の人口密度はすごいです。

東京都中心の関東地方だけで十分に商売は成立し、成功すれば地方への事業拡張も容易そうで、この日本という国は「TOKYO中心に回っている」と実感させられてしまいそうになります。

さて、巣鴨駅周辺はさほど大きくはなく、三田線に乗り換えると、車窓からの景色は見慣れた都内のものとは全く異なりました。それはまるでタルコフスキー監督の映画「ストーカー」の1場面のように、工場や広い畑地、空き地が点々と続き、人や車の数も少なくなります。やっと西高島平駅に着いたときはずいぶん遠くまで来たなと思いました。

駅から見渡すと、すぐ目の前に高速道路の高架橋、点在する工場や住戸、あとは視野の続く限り自然が広がっているだけで、とても美術館があるような雰囲気ではありません。どこかなと思いつつ、ふと目の前のフェンスに美術館への小さな案内図を見つけ、歩道橋を渡って高架沿いに進み始めました。

途中は、よくある田舎町のような生活圏を通り、公園が見えてきたなと思うと、その奥に目的地らしき白っぽい建物がありました。昭和時代の地方公民館のような印象で、想像以上に小さな施設でした。

大都会の喧騒から脱け出して桃源郷へ

それはまことに不可思議な体験となりました。

実は、「迷宮、錬金術」などの不思議な言葉を操る怪人「種村季弘」氏の著述をきちんと読んだことはなく、今回この展覧会を見たいと思った動機は、

何人か好きな作家たちの作品が展示されているからでした。

それにしても、東京都内の区立とはいえ、虚飾に満ちた繁栄だけを追っているように見える東京都からは遠く離れたこの地で、十分な資金力と誇大宣伝で流行の捏造をも企んでいるような美術館とは全く無縁の、まるで公民館のようなこの小さな古びた施設で、「迷宮の作家たち」と銘打った展覧会が

開かれていること自体、ひとつの大きな成果であり、賞賛に値する企画だと思います。そして何より、種村季弘氏のお眼鏡にかなった作家たちの「秘密めいた妖しさと摩訶不思議な禁断美」に満ちた創造物を飾るのに、この場所は決して見劣りすることはなかったのでした。

この地、この建物、そしてこれら、美術史的には「異端」・「異質」あるいは「評価定まらず」の作品群の放つ裸電球のような光に満たされたこの展示空間は、私にひととき、居心地よさと満足感を与えてくれる「桃源郷」だったのです。

見たかった作家は桑原弘明、加納光於、クレー

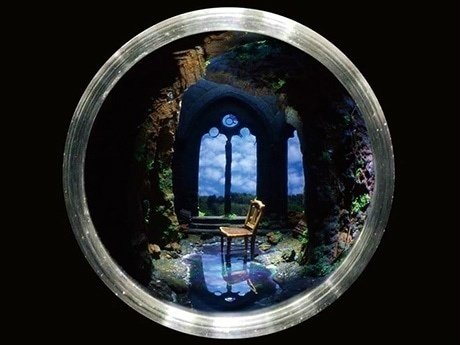

スコープ作家の桑原弘明氏の作品を実際に目にすることが最大の目的でした。このような仕掛けオブジェの場合、やはり実物を見ることが一番の鑑賞法だということを痛感しました。

ほぼ正方形の金属製の箱の上部3箇所に点灯スイッチがあり、それらを点けながら小さな丸窓から内部をのぞくと、朝、昼、夕の光が差し込むような仕掛けが施されており、それは実に見事な超ミニチュア光景です。細部まで精緻に創り上げられたこの極少オブジェ内部を眺めることは、単なる好奇心や覗き趣味を超えた、「新しい現実体験」に近い高揚感があるのです。

次は、「稲妻捕りシリーズ」でも有名な版画家の加納光於作品。この方の版画は、即興と偶然によって生じた「一瞬の形態美」を版紙に定着させる試みなのだと思いますが、色彩と筆使いに独自の美的センスがあり、いつ見ても新鮮で純粋な美しさを放っている点こそこの方の最大の魅力だと思います。

パウル・クレーはあまりに有名な画家ですが、モンドリアンのような観念主義的な抽象形態の追求ではなく、どこか秘蹟めいた文字や記号が描き込まれていながらも、全体はユーモラスな色と形で構成された「子どもの画いた絵」という印象なのが特に気に入っている点なのです。

ほかにも意外な発見だったのが、人形作家の四谷シモンの作品「シモンドール」です。写真でしか見たことのなかった彼の人形の実物を見ると、その大きさ、表面の材質感、顔の微妙な表情や四躯の動きなど、その特異な存在感には圧倒されるものを感じました。

また、写真家・奈良岡一高の撮影した、舞踏家・土方巽のワンショットがあり、すぐそばには、生前の土方氏の公演映像も流されていたので、きわめて貴重な体験となりました。

そのほか、全く知らない画家エーリッヒ・ブラウアーの「かぐわしき夜」。ただ単にその色彩のハーモニーに魅了されます。また、野中ユリ、間村俊一、勝本みつるのコラージュ感覚も好きです。中西夏之や清水晃などのコンセプチュアルなアートも今なお通じる「新しさ」を理屈抜きに維持していると感じます。

要は、最後の決め手は「論理」ではなく、「感覚」であり「直感」です。でなければ「芸術」の存在理由は無くなるのでは?

蛇足1:美術館では撮影自由はあり、なし?

日本の美術館では、企画展だけでなく常設展でも会場内は撮影禁止としている場合が今でも非常に多いです。80年~90年代に私が観覧したヨーロッパやアメリカの美術館・博物館では、「モナリザ」クラスになるとさすがに防護ガラスと立ち入り禁止ロープが張られていましたが、他はほとんど撮影自由で、目の前に数々の名画がわりと無造作に展示されていました。自己所有でしかも著作権の切れた古い名画の多い欧米の美術館の場合は自己裁量の自由度が高いのかもしれません。

一方、日本では、海外からの貸し出し品の場合は特に、著作権も含めそれなりに厳重な警備・保管上の規定が必要なのでしょうが、一律に何でも「撮影禁止」というのは、来場者側の気持ちよりも運営管理側の保守的立場を優先し過ぎなのではとつい思ってしまいます。国内の11の公立美術館で個展を行ってきた私の目には、彼ら美術館で働く人々のほとんどは「いい人たち」なのですが、「従来の規定通りにしか動かない人たち」も多かったなという印象です。

蛇足2: 実行できている人は「やりたいこと100」など他人に公言しない

facebook、マッチングアプリ、 twitter フォロー and シェア などに全く興味を持てない私には、創作活動としての「参加型アート」や「関係性アート」がどうもピンとこないのです。

( おそらく私が80年代に青年期を過ごしたからかもしれません)

そもそも、美術に限らず、この社会においては仕事も含め、さまざまな活動がありますが、まず最初の出発点は、あくまで「その人個人」だと思います。個人がまず主体的に考えて行動をするのが基本ということです。最初から「人が集まってなんかやっているから自分も参加してみよう」ではない、ということです。実行しているうちに「必要とする仲間」も集まってくるものではないでしょうか。

私の知る限りでいえば、実際に何かを実行している人は、「やりたいこと100」などをネットなど他人に向けて公言する前に、やりたいことを幾つかに絞ってすでに黙って実行しています。実際に実行してから事後報告しているだけです。

翻って、今の世界。やがて、ICT(=情報通信技術)ワールドとなるであろう世界。

希望と不安もある革新的な近未来、一体どうなるのか気になるわけですが、まずは、「自分はどうしたいのか」を覚悟し、覚悟できたなら、とにかく「実行」でしょう、たとえ、うまくいかなくても。

a sign in the afternoon created by Rilusky E 2008