人は、他人や神や宇宙にまで何かと答えを求め過ぎているのでは?

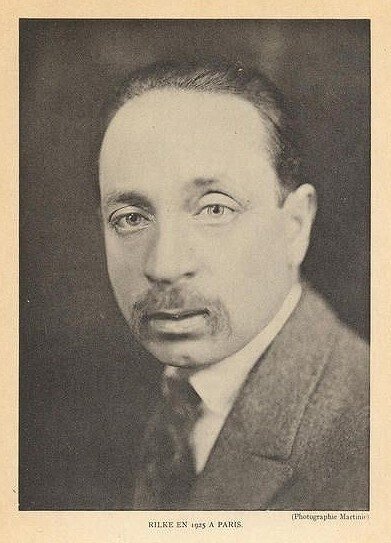

私が敬愛する詩人ライナー・マリア・リルケの詩を紹介:

人は一体いつになれば

嘆きや問いに飽くことを知るのだろう

嵐よりも激しく波よりも多く

人はずっと叫び続けてきた・・・

どれほど多くの沈黙が

宇宙の中になければならなかったことか

叫びやまぬ私たちの耳に

まだこおろぎの音色が聞こえ

私たちが騒がしく呼びかける

あの空の高みからは

星々がじっと黙って私たちに

光を降りそそいでくれている

叫び語ることなら 遠い祖先たちが

すでにもう十分にやり尽くしたこと

だから今 私たちこそ聴く者

ひたすら耳を傾けて聴く

最初の人間とならねばならない

( 岩波文庫 高安国世訳を参考 )

この詩は、リルケの生涯の後期に多く書かれた、題名のない断片のような作品の一つだが、詩というよりも、どこか警句(アフォリズム)のような内容である。

リルケはこう言いたいのでは・・

人間は、他人や神や宇宙にまで何かと答えを求めて一方的に大声で問いかけたり、嘆き叫んだりし過ぎているのではないか、それよりも、森羅万象すべてに静かに耳を傾けて黙って聴く最初の人間になるべきではないか、と。

寄せる波音、夕暮れの光、・・言葉ではなくて

人の悩み相談に対して自分の愚痴や自慢ばかりをしてアドバイスした気になっている人がたまにいる。悩んでいる本人は自分の話をただ聴いてほしかっただけなのに・・。

そんな自己中心的な他人とは違って、人の悩みや問いに対して、自然や宇宙は何も答えず黙っているのではなく、人間の知らぬ間にあまりに多くの反応を返してくれていたのではないだろうか・・・寄せる波音、一降りの雨音、ひと吹きの風、草花の香り、青空の虹、夕暮れの光、大きく広がる雲など、

言葉ではなくて。

二人の芸術家のことば

リルケのこの詩が示す考え方とよく似た考え方をしている二人の芸術家のことばがあるので、以下に紹介:

映画監督アンドレイ・タルコフスキー

世界はそれ自体で素晴らしく響いているのであり、もしわれわれがその響きを聞き取ることを習得しているなら、音楽は、映画にとって全く不必要なのになるであろう。

( タルコフスキー著「映像のポエジア」より )

作曲家 武満徹

どんな石にも樹にも、波にも草にも発音させたいのです。ぼくはそれを耳を澄ませて聴きたいだけなのです。・・・音楽とは、すでに世界に遍在する歌や、声にならないつぶやきを聴きだす行為なのではないか、と考えている。この世界が語りかけてくる声に耳を傾けることのほうが、ずっと発見と喜びに満ちた経験だろう。

( 武満徹著「映像から音を削る」より要約引用 )

こうして読み比べると、音というものに対する二人の感受性はとても似通っていると思える。タルコフスキーは、広大な海よりも小さな水溜まりが好きだ、日本人の俳句のように、巨大な物より小さな空間の中にミクロコスモスを視ることが好ましい、と語っている。

「世界はそれ自体で素晴らしく響いている、その響きをわれわれは聴き取る」と言うタルコフスキーと、

「作曲の仕事は、すでに世界に遍在する歌や声にならないつぶやきを聴きだす行為」と言う武満とは、

実は、全く同じことを語っているのではないだろうか。

そして、「叫び語ることなら、遠い祖先たちがもう十分にやり尽くした・・だから、私たちこそ、ひたすら耳を傾けて聴く最初の人間とならねばならない。」と提唱するリルケには、タルコフスキーや武満の音に対する考え方と深くつながる共通認識があると私は思う。

ただ、そのことを、「人間の邪な自我を超え、超自然的な存在あるいは汎宇宙的な存在への帰依、献身であり融合、そして無私の愛である」などの言葉で論理的に説明しようとしても読み手には伝わらないであろう。

そこで、最後にリルケのまた別の詩の一節を紹介してみる。彼が描かんとした「感覚と想い」に、寄り添っていただけたらと願う。

だれか私に告げることができようか

この命がどこにたどりゆくかを

私は 嵐の中をさ迷い

池を住み家とする波ではなかろうか

それとも 青白くほのかに氷る

早春の白樺なのだろうか

forgetfulness and skepticism stand with each other in the garden

digital photomontage created by Rilusky E