さかんな日本語教育

オーストラリアでは日本語教育がさかんです。LOTE( Languages Other Than English) の中でも日本語は人気のある言語の一つです。国全体で40万人以上の人が日本語を学習していますが、9割以上が初等・中等教育の学習者です。

学校での日本語教育の概要↓

オーストラリアにおける日本語学習者約40.5万人のうち、その約96%が初等・中等教育における学習者である。

外国語学習はほとんどの州で必修化しているが、言語の選択や学習期間については、州教育省、学校、地域社会、保護者の方針如何による変動もあり、日本語に限らず一様ではない。初等教育段階での日本語教育においては、学校によって大きく学習時間数が異なるため、学習内容や到達目標もその学習状況に応じて変わる。

初等教育段階では、全体的に言語学習というよりも、歌や工作などの文化体験に比重が置かれ、学年が上がるにつれて言語学習の内容も濃くなることが多い。また初等教育段階においては、数は少ないながら日本語によるバイリンガル教育を実施している学校も複数ある。2019年10月現在、初等教育段階においては、確認が取れているだけで5校(VIC 3校、NSW 1校、QLD 1校)。対して中等教育段階ではQLDで1校である。多くの場合、全体のカリキュラムの20~30%(小学校においては週7.5時間)を日本語で教えている。また、近年は Australian Curriculum における領域横断的な学習項目( Cross Curriculum)の Aboriginal and Torres Strait Islander histories and cultures, Asia and Australia’s engagement with Asia, Sustainabilityを取り入れた内容や、 Concept Based Learning, Content and Language Integrated Learning (CLIL)やScience, Technology, Engineering, Mathematics(STEM)教育、STEMにArtが加わったSTEAMが注目を集めており、日本語での実践が拡がっている。

初等教育段階から中等教育段階への橋渡しの時期(5~9年生)はミドルイヤーズと呼ばれる。この教育段階で外国語が必修になる州が多い。初等から中等教育段階にかけて、生徒が学習する言語に一貫性がなく、中等教育段階においては未習者と既習者の混合クラスが存在するケースもある。特に前期中等教育段階(7~9年生)においては、必修科目として日本語を学ぶ生徒のうち、外国語(日本語)学習にあまり興味がない生徒たちの学習意欲を持続させる教え方やクラス活動の内容に頭を悩ませている教師は多い。

大学受験を控える後期中等教育段階(10~12年生)になると、外国語は選択科目になることが多く、クラスには本格的に日本語・日本文化を学びたい生徒が集まり、比較的モチベーションが高い生徒の割合が増える。11~12年生では卒業後の進学先決定に大きく影響する高校卒業認定試験の対策に重点が置かれる

先生は日本語教育を学んだオーストラリア人も多いですが、日本人もたくさん教えています。アシスタントとして教えることもできますが、近年はオーストラリアの教員資格を取って正規の教員になる日本人も増えています。

オーストラリアにおける日本語教育の歴史↓

オーストラリアにおける日本語教育は1906年、経済交流の拡大を背景にメルボルンで始まったとされる。1917年になると、主に国防上の理由から陸軍士官学校とシドニー大学で日本語教育が開始されるとともに、NSW州では中等教育課程に導入(翌1918年からシドニーのフォート・ストリート・ハイスクールにおいて開始)された。第二次世界大戦による国交断絶、戦後の日豪経済貿易協定締結(1957年)を経て、経済関係の深化とともに1960年代、1970年代にはオーストラリア国立大学、クイーンズランド大学、モナシュ大学など多くの高等教育機関と中等教育機関で日本語教育が開始・再開され、1970年代に入ると多くの州において日本語が高校卒業認定試験の科目として認定されるようになった。1970年代に白豪主義を放棄し、アジア重視の外交と多文化主義へ舵を切ったオーストラリア政府の外国語教育に対する意識の変化とそれを反映した各種政策を背景に、1980年代から1990年代にかけては主に中等教育段階で急速に学習者数を伸ばした。日本の好調な経済と地理的な位置から日本語が重要視され、学習が奨励された結果、オーストラリア全土に日本語学習者が急増し、「日本語教育の津波」とまでいわれる状態になった(1970年代末から1998年までの約20年間でオーストラリアにおける日本語学習者数は約40倍にまで増加した)。2000年代に入ってからは、政権交代によるアジア言語に対する各種政策の変更(「背景」欄(2)参照)や日本の経済状況などの複合的な要因により、日本語学習者は増減を繰り返している(2003年:381,954人、2006年:366,165人、2009年:275,710人、2012年:296,672人、2015年:357,348人、2018年:405,175人。「海外日本語教育機関調査」による)。また2009年からは全国統一のカリキュラムAustralian Curriculumの開発が主要科目から順次始まり、日本語は2015年3月に公開された。

私が見学した授業をいくつか紹介します。

<クイーンズランド州の小学校>

4年生のクラスを参観しました。20人ほどのクラスでオーストラリア人の女性教師が教えていました。文型を学んでいましたが、会話が中心で読んだり書いたりすることはありませんでした。不自然な表現が教えられていて「あれっ?」と思うことがありました。みんな楽しそうでしたが興味のなさそうな子もいて途中で遊び始めていました。

教室には日本のものがたくさん置かれていました。日本のお土産品が多く、こけしや民芸品、富士山が描かれた壁掛け、相撲力士の名前が書かれたのれん、浮世絵がデザインされたコースター、すし屋の湯飲みや「おちょこ」までありました。オーストラリアの子どもたちはこれを見て日本をどのようにイメージするのだろうと考えました。遠い昔に駄菓子屋で目にしたお菓子や飲み物なども置いてありました。けん玉やだるま落とし、コマ、紙風船など日本古来のおもちゃもあります。日本の子どもたちは今もこうしたもので遊んでいると勘違いされなければいいなと思いました。

<ビクトリア州の小学校>

日本語バイリンガル教育を実施している学校です。30か国近いバックグラウンドを持つ児童が在籍しており、日本人の子どもも1割以在籍しています。日本語の授業のほかにも理科,美術,体育,音楽,社会は日本語で学んでいます。いわゆる「イマージョン教育」です。多くの授業は 2 学年合同の複式クラスで行われます。

低学年の日本語の授業、先生はオーストラリア人。

社会科の授業。日本語と英語の両方が使われていました。

4/5年生の日本語のクラス。「おはようございます」と日本語のあいさつから始まりました。その後、いろいろな動物が登場し「~は泳ぎます」と「~は泳ぎま せん」という文が繰り返し出てくる絵本を先生と一緒に読み、読み終わったあと文型を口頭で練習します。さらにノートに動物の絵を描いて2種類の文を日本語で書きます。最後は動物の絵カードを使ったかるたのようなゲームをしました。

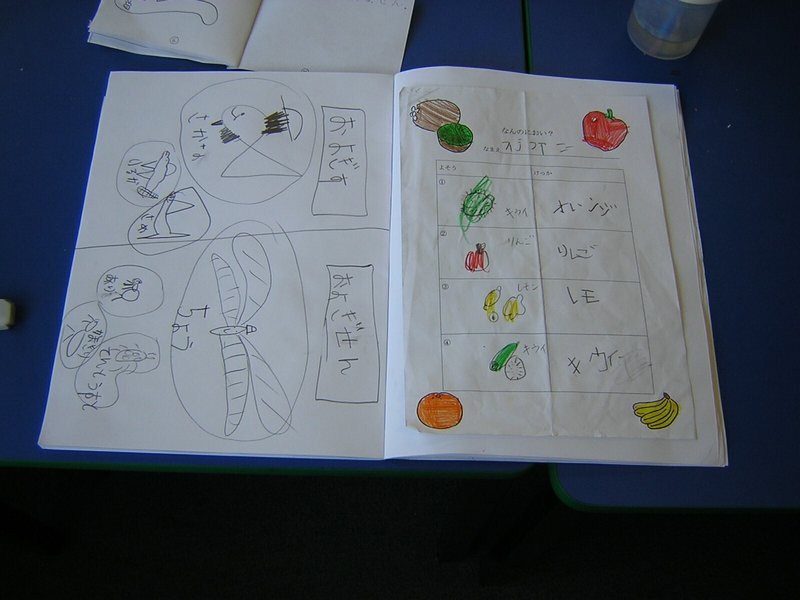

下の写真ではノートの左側に2種類の文と絵が描かれています。右のページには野菜や果物の絵と名前が書かれていましたが、よく見るとカタカナも学んでいることがわかります↓

日本語のイマージョンのクラスも参観しました。3年生で理科の実験を行っていました。氷,バター,チョコレートの溶ける 様子を実験で確かめるのですが,まず先生が「ぐりとぐら」の絵本を読み聞かせ,そこに出てきた カステラにバターが使われていたことからバター,そして氷,チョコレートの溶ける様子を予測させます。続いて実験を行いどれが一番早く溶けるかを確かめます。教師の説明,指示はすべて 日本語ですがみんなほとんど理解している様子でした。子どもたちの興味関心や感性にあった授業を計画し、実験の準備から教材や教具を手作りし、授業中のしつけもきちんと行っており、教師には高い専門性が必要だと感じました。

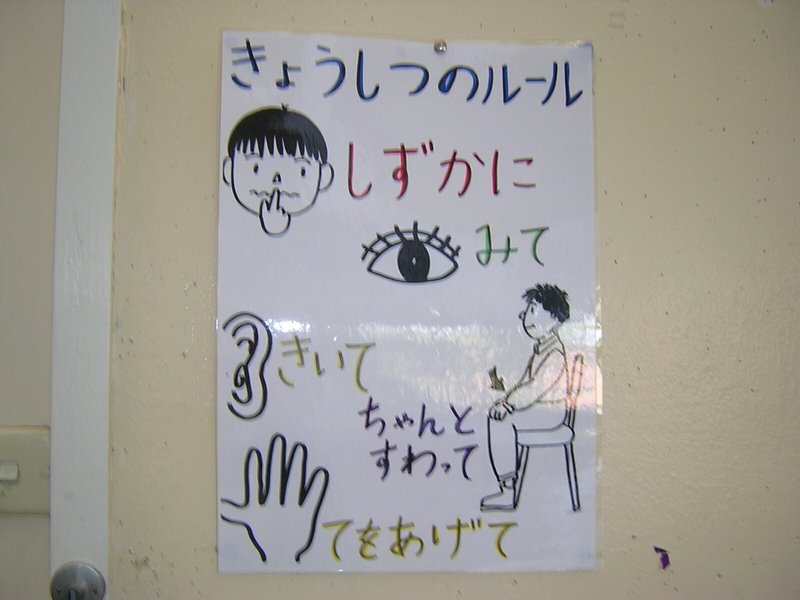

教室の掲示物↓

<クイーンズランド州のハイスクールA校>

日本の文化に触れるため、茶道や書道を行っている学校も多くあります。

<クイーンズランド州のハイスクールB校>

中学生のクラスです。先生はオーストラリア人。日本でALTを経験したそうです。

<ビクトリア州のハイスクールC校>

先生はベテランの日本人教師です。会話とともに読み書きも行われていました。レベルはかなり高いように感じました。テキストは市販されている中から先生が生徒に合うものを選んで使用しており、手作り教材もたくさん使われていました。

日曜日に行われた日本語スピーチコンテストに行ってみました。各学校の代表生徒がスピーチをし、最後に浴衣姿で日本の歌を披露しました。

日本へのスタディーツアーを実施する学校も少なくありません。日本の学校と姉妹校の関係を結び毎年生徒を派遣し合っている学校もあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?