難しい生徒指導は校長先生や教頭先生が引き受ける

「校長室に行きなさい!」と先生が生徒に言っているのを時々耳にします。生徒が教師の指導を受け入れなかったり、反抗的な態度をとったりしたときです。オーストラリアでも授業態度の悪い生徒はいます。授業のときに私語が多かったり、勝手なことをしたり、友達とふざけたりして授業を妨害することはあります。教師はもちろん注意しますがすが指導に手を焼くことは少なくありません。どうしても手に負えない生徒は校長室に送られます。日本ではほとんどありませんが、オーストラリアでは珍しくないです。指導の切り札は校長先生が握っているようです。

各学校では生徒指導の方針(Behaviour Management policyやとかBehaviour Management planなどと呼ばれます)が明確に規定されており、保護者や生徒に明示されています。ある学校の方針を見ると適切な行動と不適切な行動が対比して例示され、不適切な行為をしたらどのような結果になるかわかりやすく示されています。

指導の流れも明確です。問題行動のレベルに応じて細かく示されています。低レベルはちょっとした校則違反、他人が傷つく可能性のある行為、他人の権利を侵害するような行為で、タイムアウト(一時的に授業を離れて反省する)、活動の一時停止、個別指導、謝罪、居残りなどが行われます。高レベルは、他人の権利を著しく侵害する行為、自他を危険に晒す行為などで、低レベルの指導に加えて、持ち物の一時的没収や奉仕活動、保護者への連絡、さらには謹慎、停学、退学などの措置が取られます。

下はある学校の指導の流れを示したものです。

指導は個々の教師が行いますが、指導が難しい場合は主任レベルの教師や管理職も関わります。初めに書いたように教師が自分だけでは指導できないと感じたときに「校長室に行きなさい!」というのもこの流れに沿っているからです。

日本では生徒の指導がうまくいかないとき教師が他に助けを求めることを躊躇する傾向が見られます。指導力のない教師と思われたくないため相談すらできず、問題を一人で抱え込む教師も少なくありません。自分にできないことは他に助けを求めるシステムが確立していれば教師の精神的負担は少しは減らせるのではないかと思います。

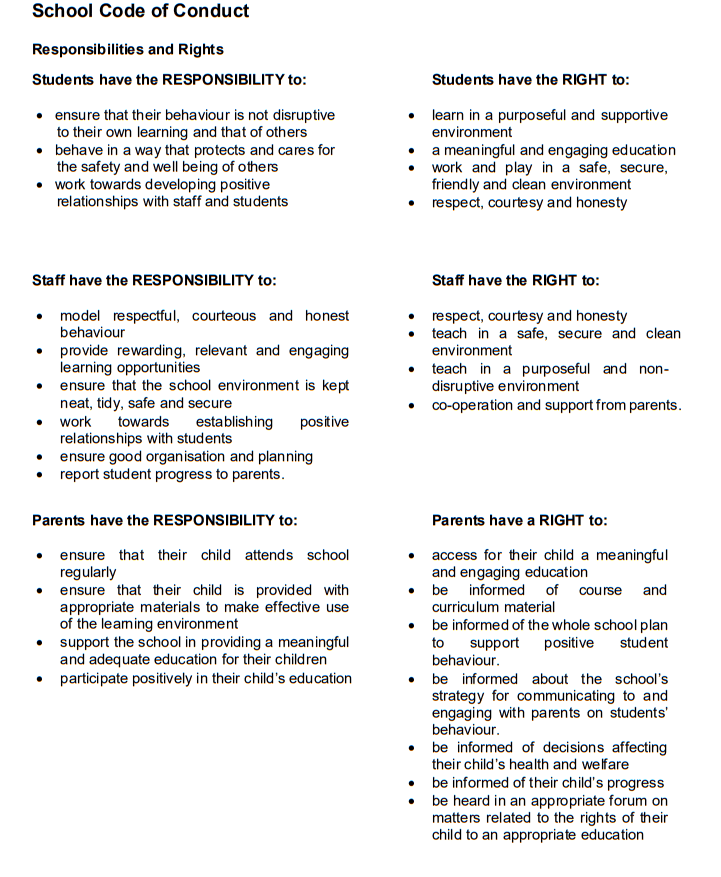

オーストラリアで興味深いのは生徒指導方針や行動規範(Code of Conduct)などに生徒・保護者・教職員それぞれの権利と責任が示されることがあるということです。すなわち学校のルールは生徒・保護者・教職員それぞれの権利と責任の上に成立し、生徒だけでなく教師や保護者も守るべきものであるという認識があるのです。

教師の責任として以下のように詳細に記している学校もあります。授業は万全の準備をして臨むこと、時間厳守で教室に行くこと、出席管理を確実に行うこと、(教師としての)授業のマナーを守ること、教室では帽子を着用しないこと、適切な話し方をすること、宿題を課したらすべて確認すること、生徒のレベルに合う活動を準備するなど多岐にわたる内容が示されています。黒板やスクリーンが見える位置に生徒を座らせるなどです。どれも当たり前のことのように思われますがそうしたことができていない教師もいるということなのでしょうか。日本の学校でも授業にいつも遅れて来る教師や宿題を出しても確認すら行わない教師、不適切な言葉遣いの教師などがいますが、オーストラリアも同じような状況があるのかもしれません。

参考:生徒指導方針の例

ハイスクールの例↓

小学校の例↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?