マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)に違和感を持ったら読むページ。

【本記事は創作大作用の記事なので、無期限で無料としています】

【どこかのタイミングで有料記事に切り替える可能性はあります】

さてと。。。といった形でキーを叩いている。お題は、マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)について。この話は、おそらく多くの人が見まくった話だと思うし、まぁわかるけどな。。。的な気持ちになるようなそういう、いわゆるよくできた理論?だと思う。理論と呼んでいいものなのかは少し悩ましいところではあるが、ある意味で、現代の苦悩を鮮やかに説明しているという意味ではとんでもなく、うまくやったなと思う。ただなぁ。。。うまく説明しすぎているような気がするし、なんだかちょっと当てはまらないことが多いような気もするんだよなみたいなそんな気持ちでいつも眺めていた。まぁおそらく、このピラミッドを違和感なく受け取れる人は、現代人としてそこそこうまくやっていける人なんだろうねぇみたいなそんな気持ちになる。さて、では、なんとなく、このピラミッドを見ると、頭の片隅がちょっとだけ刺激されるみたいなそういう理由について考えてみることにしようか。

1.マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)をおさらいしよう。

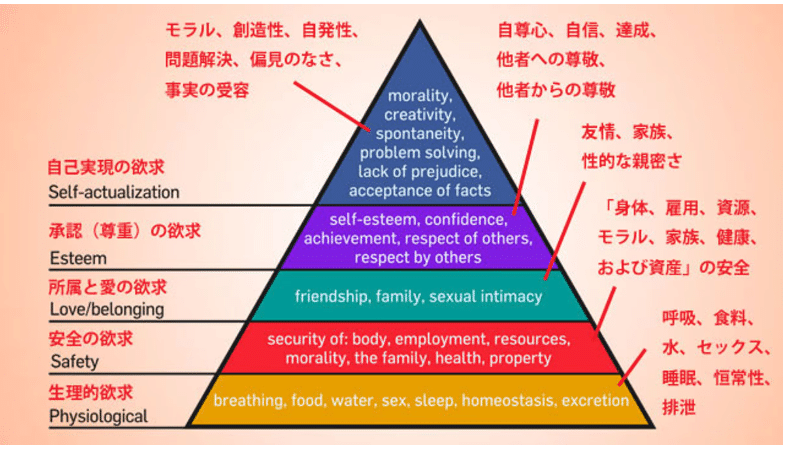

もうね、アホほど見た!って気持ちになる人も多いと思う。ちなみに、下から順に、こういう説明になる。

ーーー

1.生理的欲求(Physiological needs):食事、睡眠、水など、基本的な生命維持に必要な欲求

2.安全の欲求(Safety needs):安全な環境、安定した収入、健康など、安心感を得るための欲求

3.愛と所属の欲求(Love and belonging needs):友情、家族、恋愛など、他者とのつながりを求める欲求

4.承認の欲求(Esteem needs):自己尊重、他者からの尊敬、達成感など、自尊心や認められることを求める欲求

5.自己実現の欲求(Self-actualization needs):自己の潜在能力を最大限に発揮し、自己成長や創造性を追求する欲求

ーーー

いや、見れば見るほど、本当によく説明出来てんなぁって思うんよね。概ね間違っていない。概ね間違っていないんだけど、なんかちょっと2024年に当てはめるにはちょっとなぁって思うような流れがいくつかあるよなって思ったんだけど、よく考えると、この理論が提唱されたのって「1943年」なんよね。。。おぃ、第二次大戦中じゃねぇか!ってなるのが本当にビビる。よくやってんなぁ。。。みたいな何かというか。まぁたぶん、世界的な危機的状況において、幸せとは何なのか満たされるとは何なのかという問いに対して、真摯に向き合わなければ!みたいなそういう姿勢がある種の知識人に生まれたんだろうなぁと思うんだけど、まぁそういう歴史的な背景は良いってばさ。歴史から入りたくなるのは私に悪い癖だけどね。

2.疑念①3と4がわかれてる??

このピラミッドをじっと眺めていると、まず強く感じるのは、これ、「個人と世界が対峙している世界認識の話だ」となるんよな。本当にこれは当たり前すぎて、時々はぁ???ってなるんだけど、基本的に西欧ヨーロッパから出てくる意識や考え方、セオリーやら理論やら倫理やら、そのすべてにおいてキリスト教、或いは一神教的、或いは砂漠の宗教的な価値感はどうしても現れてくる。これは、私がキリスト教があまり好きではないので、その臭いに敏感だから強く感じてしまうのかもしれないないが、このマズローの欲求ピラミッドからも、同じ臭いを感じる。特に、3と4がわかれていることが、それを強く感じさせる。基本的にキリスト教の世界において、「所属」「受け入れ」「愛」というワードが出てきたら、まずは宗教を疑わなければならない。私たち日本人が、日本人的価値観でこのピラミッドを見たときには、3と4がわかれていることに、違和感があるはずだ。これは、おそらく、仏教や多神教、或いは密林から生まれた宗教観念や、輪廻転生、或いは人間も自然の一部であり人間の活動は自然とともに調和すべきといった価値観を強く有している人たちにとっては、3と4は極めて似通っている。分ける必要がないはずだ。多神教的な価値感においては「所属」と「受け入れ」と「承認」はほぼほぼ同義だ。社会に所属することがそのまま承認になる。だから、日本では、入学・入社がとにかく大変。みんなそれを日々がんばっているのだと思う。他者とつながっているから、自尊心が認められる。人間とは人の間と書くみたいな説教を受けた人たちも多数いるだろう。まさにそれだ。現代のSNS社会において、SNSにおいて繋がれば繋がる程孤独を感じ理由は、多神教の世界では繋がることと自尊心は同等なのだが、SNSという繋がる先の社会の繋がりを感じられないようなコミュニティでは、多神教的な意味でのつながりが発生しない。だから、自尊心が満たされない。この結果が、SNSによる孤独というよくわからないことが起こり、結果としてSNS依存症に陥ることになる。繋がっているから安心のはずが、繋がっていないと不安になってしまう。逆説的な言い方ではあるが、SNSに繋がれば繋がる程、キリスト教的な世界観を持ち合わせる必要があり、その世界観の結果、日本人はさらに苦悩に陥るといったような負のスパイラルが発生しているように思う。まぁ、少し脱線した。話を戻す。少なくとも、私たち日本人にとって。3と4がわかれていることは、よくよく考えてみると、あまり腑に落ちない考え方であるように見える。

3.疑念② 1と2、分ける必要ある??

続いて気になる点は、これは、だからこの理論が1943年なんだっつうの!的な話ではあるが、1と2がわかれていることが、いまいち理解できない人が多いのではないか。今書いている私自身、1と2がわかれていること自体、明確に理解できているか非常に不安だ。1と2がわかれることある!?っていう問いが、おそらく1943年の時よりも、2024年が遥かに豊かであることの証左なのだろうと思う。もう80年以上前の話だ。一体、GDPにして世界の財は豊かさは何倍になったのだろう?ちょっと間違えたら、100倍とか増えているはずだ。私たちの生理的欲求は、生存することではなく、豊かに性損することというレベルまで発展してきている。よく考えてみてほしい、東日本大震災という未曽有の出来事が起こった際も、私たちは果たして本当に1を要求していただろうか?1はすぐに満たされ、2を要求したのではなかったか?私たちの基本的な欲求とはいったい何だったのかと、いまだに理解できない部分がある。もう、あの震災から10年がたっている。そして、この10年で、またさらに私たちは発展したんだなと、目の前にある板を見ながらしみじみと感じるものだ。

4.疑念③ 5ってなんだよ!?

とすると、私たちの欲求ピラミッドは5段ではなく3段なのか?という問いに辿り着く。まず、個人として安定し、続いて社会やコミュニティに所属する。その上で、自己実現を果たす。ふむ、少なくとも日本においてはこれで満たされているように思える。基本的に、セオリーは邪魔な仮定や仮説は出来る限り排除すべきであり、短ければ短いほどよろしい(オッカムのカミソリ)。ただなぁ。。。すごく純粋な疑問なのだが、自己実現を果たすって。。。なんだよ??

5.5ってどの世界で良しとされてんの!?

実はこれ、相当難しい問いだ。自己実現の欲求(Self-actualization needs)、これってどういうことなんだろう?というよりも、おそらくなんだが、日本の社会でこれは称賛されているのか?という疑念がまずある。いや、確かに、出る杭は打たれるとか淘汰圧、新しいものに対する忌避反応なんかは、ヨーロッパにも普通にみられる動きだ。保守系キリスト教の吹き飛んだ教えでは、そもそもどんな場合であっても中絶や避妊が禁止であり度々社会問題として取り上げられていたり、極右政党はその勢力の伸張を今か今かと絶えずクラウチングスタート状態。LGBTやヴィーガン、環境問題活動家、移民や民族問題の急進化は、ヨーロッパが変化を求めていない社会であることの裏返しだ。いつだって、ヨーロッパやアメリカは、各地でラダイト運動を行っている社会だという認識で物事を見ている。なんだかんだで、結局オバマよりもトランプなんかい!って気持ちで見ている人も多いだろう。こういう話をすると、アメリカにはGAFAMがいるじゃないか!的な話をしてくる人がいるけど、それ言い出したら、日本のニンテンドー舐めとんのか?X-box息してるかい?みたいな気持ちになるので、少し黙っててほしい。何事にも例外はあるし、とりわけ産業界では、どうしたって新陳代謝や競争がもはや必須でありそれがエンジンみたいなところがあるので、それはヨーロッパやアメリカの文化からすると少し上澄みすぎる。ちょっと、ヨーロッパ・アメリカの説明が長すぎたな。話を戻すが、日本では、そもそもまずキリスト教の世界観を受け入れていない、とりわけプロテスタンティズムが浸透しているわけではないということに注意が必要だろう。なので、日本の文化においてはどうしたって進歩主義的なものが手放しで称賛されているわけではない。そりゃ、ヨーロッパでも手放しの称賛なんかあり得ないわけでね。ってすると。。。自己実現の欲求(Self-actualization needs)がより良いものとして受け入れられている文化圏ってどこにあるんだろう。。。?これって結構理想論過ぎはせんだろうか?って気持ちになってきたね。

6.あれ?5ってもしかして・・・?

自己実現の欲求(Self-actualization needs)について、もう少し考えてみようか。自己実現の欲求(Self-actualization needs)って言ってしまえば、自分の能力を十全に活用し、そしてそれが社会に認められ、そしてそれを受けてさらに自信を高めていくみたいな、そういう正のスパイラルを作るみたいなそういう話じゃね?って考えていくと、あ、なんか変な気持ちになる理由がわかった。これ「自己肯定感」とかいう超絶あやふやな話にめっちゃ似てるんだ!?ちょっとまて、バカみたいな話になってきたぞ、マジか、この話に埋没すんの?すげぇ嫌なんだけど。。。「自己肯定感」を高めようとか、「自己肯定感」こそが人生を幸せに感じられるもの!みたいな話がここ10年ぐらい、本当に気持ち悪くなるほど出てきているけど、あーそういうことねみたいな気持ちになってきた。こっから来てる可能性があるね、「自己肯定感」って。「自己肯定感」って、いろいろ読んでいくとわかるんだけど、すごい重要な考え方で、とりわけセルフカウンセリングやマインドフルネス、或いは自律や修行といった概念をうまく現代に適した形で取り込めるので、健全であればとてもいいと思っているけど、「自己肯定感」という言葉の強さを言い訳にして、うまくいかないことに対する理由付けにしてしまう問題がきわめて歪に大問題となっているわけで。そりゃ、マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)の5番に当てはまる最後に求めるべきものなのに、3や4が手に入っていない状態で「自己肯定感」なんか求めてもそりゃ無理ってもんよね。というか、そういうことか。現代においては、3と4と5がごっちゃになってきてんのか。なんだろう。。。これは逆説的な意味で、豊かになりすぎているんかもしれないなぁ。そして、豊かになった結果として、上流から中流へ中流から下流へ歴史の流れに逆らえず落ちていってしまうことを受け入れられないからなんだろうね。結局、5の自己実現の欲求(Self-actualization needs)ってどう考えても、3も4も手に入れた豊かな環境を持った人間が最後に望むものだからね。もうしょうがないね。

7.マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)に疑念があるってもしかしたら健全なのかも??

でも、これってある意味で、世の中が健全に豊かになってきた証なのかもしれないなぁ。マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)に即して、1⇒2⇒3⇒4⇒5って、しっかり発展してきたんだ。そしてそれはマズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)がセオリーとして非常に優れていたことを意味しているね。ただ、この5に対しては、おそらく今までの価値観では身に付けられない可能性があるし、何なら多くの人が身につけるにはさらに豊かにならないと身に付けられないのかもしれない。現在の日本ってのは、いろんな意味で衰退してきているのだから。。。そうか、だから、5が手に入らないと嘆き苦しみ苦悩に満ちた人生を歩んでいる人たちがこれほどまでに多いのか。。。そして、豊かさがこぼれていった結果、3も4も手に入らないようなそういう世界になってきていると。これは。。。マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)の問題というよりも、日本の、そしてもしかしたら、全世界的な富の一極集中による問題なのかもしれないね。日本だけでなく、アメリカやヨーロッパでも、格差の問題は大問題になっているからね。なるほど、マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)はおそらくまだまだ有効というか、先進国という発想や自由経済システムというシステムをベースに作られた現代社会を説明するうえでは、まだまだ活用できるセオリーなんだろうな。んでも、社会がそれを提供しきれなくなっているというわけか。。。それなら説明がついてくるかもしれないね。

結局、いろいろ考えてみたけど、おそらく、マズローの欲求ピラミッド(Maslow's hierarchy of needs)が古臭い考え方とか、或いは現代社会に適していない考え方だ!というそういう結論ではなく、まだまだ十分に有用な部分がたくさんあるような気がする。ただ、ただ、如何せん、2024年まで1943年当時と比べて、明らかに頭がおかしくなる程に発展してきたのだけども、それでも多くの人が自己実現の欲求(Self-actualization needs)を満たせるまでの豊かさを得られたわけではないってことなんだろうね。これは、つまり、人間が、多くの人がより人生に満足できるようになるには、もっともっと発展しないといけないってことだね。もうこれは仕方ないな。まだまだ私たちは頑張らないといけないってことねw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?