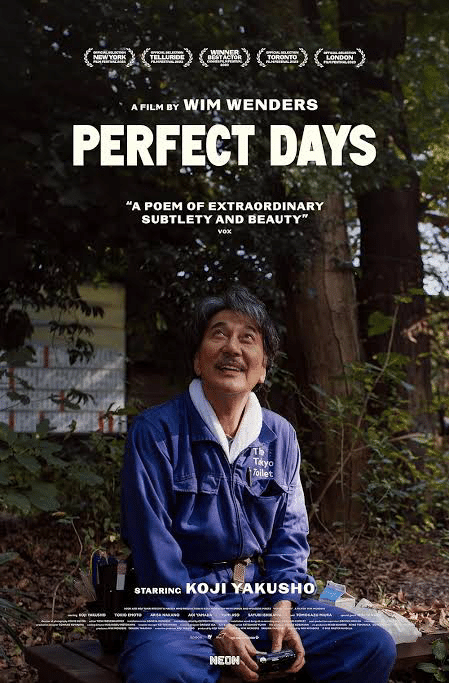

#169 映画 『PERFECT DAYS』 感想と雑記(ネタバレなし)

「映画館で映画を観る」というのは、わたしが数年来に渡り、続けてきたルーティンである。一応、趣味は映画鑑賞だと言ってはいるが、実は自宅ではそれほど見ない。そのため、それほど映画に詳しいというわけでもない。だから、わたしの中における映画の位置づけを、より正確に表現するならば、趣味というよりは、ルーティンなのだ。

しかし、そのルーティンは途切れている。メンタルヘルスの不調によるものだ。現在のわたしの体調を鑑みると、映画館に出向く体力的なつらさと、そして何より、心理面での負担がある。たとえそれが、いかに面白い作品であったとしてもだ。

前回、『哀れなるものたち』を観た後は、あまりの素晴らしさに脳みその興奮が抑えきれず、その日は一日中、リラックスとは程遠い状態に陥った。

それほど面白かったのなら、良い刺激だったのでは?と思われるかもしれないが、わたしの脳内伝達物質は、緊張と弛緩を正しく制御してはくれない。一度、緊張が始まると全身がガッチガチになるまでこわばり続き、耳がキーンと詰まる感じがしてきて、最終的にはスマホを操作する指まで震えてくる。

しかしそれでも、這ってでも観に行きたい映画、というものがある。最近は、『PERFECT DAYS』がそれだった。役所広司さん主演で、来たる米アカデミー賞(日本時間3月11日)の、国際長編映画賞にもノミネートされている。(本作の監督、ヴィム・ヴェンダース氏については、実はよく知らない…)

そして何より、同じく役所さん主演の『すばらしき世界』を手がけた、西川美和監督が朝日新聞に寄稿したこの記事を読んだためだ。

※有料記事ですが、プレゼント機能を設定しています。興味のある方はぜひご覧ください。3月7日19時7分まで有効です。

※『すばらしき世界』は現在、Amazonプライムビデオで配信中。傑作です。

あらすじや、『PERFECT DAYS』というタイトルからはなんとなく、変わらない日常の中で時の流れを慈しむ、地味で平和な作品なのかもしれないな、という印象を持っていた。きっと、心をかき乱されるような物語ではないよな。と思っていたのだが、どうやら違うらしい。西川監督の記事を読み、観に行くべきだと確信した。

とはいえ、現在のわたしが優先してやるべきことは、身辺整理と療養だ。映画館に出向くのは、そうした用事が落ち着いて、かつ心安らかな時でなければならない。そうして公開から時間が経ち、上映回数も減り続けていた。

幸いにも、わたしがなんとか本作の上映期間内に劇場での鑑賞にありつけたのは、恐らくアカデミー賞関連作品だからであろう。1日一回の上映であったが、なんとか間に合った。

いま、本作の鑑賞を終えて帰宅し、頭の中にとても複雑な気分を抱えながら、この記事を書いている。体がガチガチになって、指が震え始める前に、感じた全てをフレッシュな印象のまま表現しておきたい。

先に感想を書いておこう。上映が始まった瞬間、「あ、4:3なんだ?」と思った。画面のサイズの話である。要するに、昔の映像フォーマットの大きさだ。これは物語が進むにつれ、その意図がよく分かる。主人公の平山は、カセットテープで音楽を聴き、古本屋で紙の本を買い、携帯電話は折りたたみ式の古風なものを使っている。

平山の住居に、東京スカイツリーが映える墨田区というロケーションを選んだという点も面白い。あの一帯は、東京スカイツリーがあることにより、遠くからは新たな東京の象徴に見えなくもないが、実のところ、その足下はまだまだ昭和の景色が色濃く残る、下町なのだ。

質素なアパートで、トイレの清掃員として規則正しい暮らしをする。古ぼけた地下街の居酒屋で一杯やり、銭湯の湯につかる。夜は小説を読み、寝て、起きたらまた、新しくて同じ1日が始まる。

これが平凡な物語ならば、ここから主人公は大きな不幸に見舞われるか、身の丈に合わない幸福に翻弄されなければならない。しかし、本作でそうしたことは起こらない。

ただし、わたしたちの暮らしがそうであるように、何も起こらないということもまた、ありえない。木の葉が風に揺れ、光が漏れたり、影が重なったりするような、日々のざわめきを巧みに表現していることに、本作の芸術性がある。

世界有数の大都市である東京で、誰に顧みられることもなく、ひっそりと暮らす中高年の男性の物語を、これほど儚く、美しいものに昇華できるというのは、感動を超えて「東京の(さして特別ではない)景色を、このように切り取ることができるのか!」という、驚きすらあった。

話は変わるが、この作品はユニクロでお馴染みの、ファーストリテイリング社が仕掛けたプロジェクトだ。個人的に、ユニクロの商品は好きだが、会社に良い印象は持っていない。

映画製作のきっかけは、渋谷区内17か所の公共トイレを刷新するプロジェクト「THE TOKYO TOILET」である。

プロジェクトを主導した柳井康治(ファーストリテイリング取締役)と、これに協力した高崎卓馬が、活動のPRを目的とした短編オムニバス映画を計画。その監督としてヴィム・ヴェンダースに白羽の矢が立てられた。

※筆者にて改行と注釈の削除のみ行なった

本作で平山が掃除する、多種多様な公衆トイレ達。本作の狙いは、その活動のPRであるということだ。ただし、内容を観る限り、ヴィム・ヴェンダース監督には表現したいことを自由にやってもらったのであろう。資本が映画とは無関係な企業であったことから、芸術に対して正当な尊敬と対価が支払われ、その結果が、海外の賞レースを勝ち進み、米アカデミー賞にノミネートされるにまで至ったという訳だ。

だからわたしは、エンドロールにユニクロのロゴを見たとき、本音では「皮肉だな」と思った(ユニクロの店員さん達は、柳井さんのようなお金持ちになれていますか?)のだが、それはまた、別の話だと考えることにしよう。そんなことを言い出すと、映画の記事では無くなってしまう。

いささか遠回りした文章だが、どのような作品か、なんとなく世界観を掴んでいただけただろうか。つまりは、日本人が当たり前だと感じている、共同幻想である「豊かさ」について、一石を投じる作品であるということだ。

さて、ここから先はもっともっと、個人的な思いについて、書き散らかしてみようと思う。

現在のわたしは、会社にうつ病の診断書を出し続け、休職を続けながら療養する身である。とはいえ、年末年始で首を吊り、全てをチャラにして逃げ切る予定だったので、病気の他に多額の金銭問題も抱えている。

同時に、ここ1、2年ほど、病状が悪化するにつれ、身の回りのことができなくなった影響で、ゴミ屋敷と化した部屋の片付けや、入浴・洗濯等の、清潔維持の継続など、社会復帰をするための様々な課題に向き合っていかなければならない身でもある。そして実際に、向き合っては心身をすり減らしている。

はっきり言って、自殺を決め込んでいた昨年末より、体調は悪化している。本記事冒頭に書いたような身体症状は、主に今年に入ってからのものである。誤解を招く表現だが、ままならない現実に直面して、「あのとき死んでいた方がマシだった」と思うことも、しばしばある。

振り返れば、希死念慮は、それすら身体の自然な防衛反応であったように思える。それだけ限界を感じていたのだ。限界を。何に対して?

自分が病んだ原因は、わたし自身が人生の舵取りを誤ったことと、社会が決まったカタチの人間、ー政府が想定する家族のロールモデル、会社が想定する社員のロールモデルー しか受け付けないことの、両方にあると考えている。

わたしの勤務先は、いわゆるホワイト企業と呼ばれる部類だが、そこはくだらない共同幻想の塊でもあった。成長しろ!キャリアを築け!資格をとれ!ライフプランを考えろ!40歳を超えても、こうして追い立てられて、それが60歳まで続くらしい。

そして、60歳を過ぎれば、なお厳しい。再雇用契約で収入は減り、老いや病気と抗いながらも、若い経営者に頭を下げて、それでも再就職先を探すよりは安定しているからと、65歳まで居残り続ける。ポストを狙っている若手に、横目で睨まれながら。

そのような諸々に、限界を感じていたのだ。わたしがムスリムなのは、別にコーランに感銘を受けたからではない。「アイツは神じゃねーから!」と言いたかっただけなのだ。これを言い切るには、一神教が最適なのである。

共同幻想の維持というのは、すなわち秩序を保つということだ。無秩序では人々が混乱し、不正や暴力が蔓延るからだ。だから国家の描く共同幻想を、ホワイト企業は自社の経営に反映させる。それが巡り巡って、わたしを死にたくさせるのだ。

バツイチ独身中年、これといった学歴もキャリアもなし。貯金なし。女性的なファッションを好むデミジェンダー。破産歴あり。おまけに最近は、自殺未遂をしたうつ病患者というラベルもついた。

しかし秩序は、下層民に対してのみ強化され続け、上層民にはバックドアがあるらしい。政治家は不正なカネを得る手段をいくつも持っていて、資本家は納税しない手段をいくつも持っている。一方、庶民の所得はマイナンバーに紐付けされて、全てをガッチリと抑えられている。

だからわたしは、もう一つの共同幻想(イスラーム)を、自分の中にインストールしたのだ。時代の価値観から逃れるために。

わたしはもう、働きたくないと思っている。実際、ほんとうに心から社会に復帰したいと願うことができ、医師も寛解したと認めるならば、今の会社に復帰するかもしれない。だから早急な判断はしないが、今のところは、会社の制度が許す限り、療養期間を引き延ばし、もらえるだけの金を受け取り続けて、最後には辞めようと思っている。

そのあとはもう、心安らかに暮らせることを価値観の最上位に据えて、生きていきたい。果たして、そんなことができるのかどうかは、追い立てられるがままに生き続けてきたわたしには、わからないのだけれど。

映画の話に戻ろう。主人公の平山は、東京という消費主義のど真ん中において、わたしの考える「働きたくない世界」とは異なる場所に生きていた。仕事をしていた。ささやかな暮らしだが、満足もしていた。しかし、苦しみも抱えていた。ストレスを感じることもあった。

この作品は、「彼のようになれ」とは言っていない。視聴者に「彼をどう思うか?」と語りかけているのだ。安直に「羨ましい」とは言えない、巧みな構成だ。しかし、わたしがイスラームをインストールしたときと同様、共同幻想からはみだした、新たな価値観を提示する作品である。このような作品に出会うために、映画を観ている。

もう、自分に「生きたいのか?死にたいのか?」は問わないようにしたい。木漏れ日がざわめくことの自然さを受け入れて、そこに優しい眼差しを向けられる人でありたい。

記事は以上ですが、もし内容に共感いただけて、わたしにコーヒーを奢ってくださる方がいるのなら、購入(投げ銭)していただけると嬉しいです。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?