時間との戦いはなぜ戦われたか:スペースノットブランク『ささやかなさ』評

・別の音が鳴っている

まず、最も基本的な事柄について確認することにしましょう。演劇が「いま・ここ性」を獲得するのは、人々がいま・ここの外に到達した時にいつも限られている、という逆説についてです。この目的への緊張を欠いて「いま・ここ性」を称揚する態度は常に安易な現状肯定へと堕するでしょう。あるいは単なる現在地・現在時刻の確認に歓喜する狂態にすぎないでしょう。

かくして、物語の魅力と観客の想像力によって目の前の現実から飛び立つ装置としてのフィクションが舞台上に要請されることになります。ただ、舞台は観客のいる目の前でこのフィクションを紡がねばならないという、嘘くささの極点にあるメディアであるし、ドラマの線形的な進行は予定調和な結末に着地する目的論的な性格を持ちます。その舞台は結末の後に観客を訪れる長い長い時間の持続に効力を持たないことがほとんどです。テンションを筋の進行にしたがって高潮させクライマックスへと向かうすべてのドラマは時間の流れに決定的に従属してしまいます。しかし、この時間というものこそが舞台が戦う最大のにっくき敵であったはずです。

現在「ポストドラマ演劇」という術語はハンス=ティース・レーマンの意図を離れてきわめて皮相な仕方で理解されていることが大半ですが、舞台が真に時間に抗うためにはむしろドラマ(≠物語)を捨てることこそが常套手段であるはずです。現代演劇が儀式性を帯び、しばしば死者の表象に結び付くことも、舞台こそが時間の流れをねじまげ、朽ち行く肉体の新たな生を描出するに最も適したメディアであるという事実から理解されるべきです。そしてスペースノットブランクと松原俊太郎さんとは、ご自身はこう呼ばれるのを拒むかもしれませんが、現代のポストドラマ演劇を代表する作家とされるべきです。

さて、その両作家の共作となる『ささやかなさ』は2019年に香川県高松市のMOTIFで初演を迎えました。2020年の再演は叶いませんでしたが、2021年夏、東京は三鷹のSCOOLと石川は金沢の21世紀美術館 シアター21でふたたび上演されました。三鷹と金沢で舞台はほとんど別物と言ってよいほどに上演性格を異にしていますので、以下ではその違いについても適宜言及していきます。

スペースノットブランクと松原俊太郎さんとのタッグは2020年冬にロームシアター京都で『光の中のアリス』を上演しています。2021年の『ささやかなさ』とは出演者やスタッフの大部分が共通してもいますが、しかし両作の性格には深刻な違いがあります。前者が観客論的な側面を強く有しているのに対し、後者はその色を極端に薄くしているのです。

わたしが『光の中のアリス』の批評で示したのは、終演を迎えてもなお終わらない物語の持続を果たすために同作が観客の想像力をその重要な構成契機としており、客席にいくども降り注ぐまばゆい光と俳優の視線がこの観客論的な性格を前景化していたということでした。しかし『ささやかなさ』では観客の存在は舞台の全体においてむしろ後景へと大きく退いている印象があります。

スペースノットブランクの舞台が『ラブ・ダイアローグ・ナウ』から『光の中のアリス』にかけて従来宿していた観客論的な傾向を強め、そして2021年3月の『バランス』と『救世主の劇場』ではむしろ観客よりも劇場という物理的な機構を主要なアクターとしていったその軌跡を、わたしはこれまでの批評で跡付けてきました。しかしそうであるからといって、『ささやかなさ』もこの軌道の延長に身を置いているのだ、として話を片付けてしまうのはひとつの抽象でしょう。

『ささやかなさ』で観客の役割が薄れているのは、この作品が目指す時間の克服が、観客の想像力を必要条件としつつも、主にステージの上で果たされねばならなかったからだと思われます。

『光の中のアリス』の批評でも触れたように、松原戯曲は舞台に再現されるべき物語のオリジナルというよりは、ゲームのルールブックのようなもの――舞台が達成すべき目標を物語や台詞を通じて規定しつつ、そのためのルールとして台詞・ト書きを並べた書――として理解されるべきです。そして、今回『ささやかなさ』がクリアすべきだったゲームノルマは、作中の以下の台詞に如実に示されています。

たった一言でいい、この状況とはぜんぜん関係ない音を聞くんだ。おじさんや上司や匿名の誰かの声で頭がいっぱいになったら、耳をチューニングするんだよ。いつでもどこでも別の音が鳴っているから。すると遠くの音が近くで、君の腕のなかで鳴るだろう。ラジオで知らない曲がかかって、あ、この曲なんか知ってるかも! って気がするときあるだろ? 音は、たった一音でも、時間の性質を変えるんだ

観客にこの「別の音」を聞かせ、「時間の性質を変える」ことこそが『ささやかなさ』という舞台の要諦だったでしょう。

「別の音」、そして「時間の性質を変える」とはそれぞれ具体的に何を意味しているのか、このことについてはあくまで戯曲の言葉がもつ抽象性をそのままにとどめおきながら議論を進めたいと思います。ただ、「別の音」が観客の勘違いにより認められる幻聴であるという解釈だけは容認されません。上の台詞にあるようにこの音は「いつでもどこでも」実際になっているのであり、舞台とはそのアンプのようなものです。

いずれにせよ、成功した舞台では実際に「別の音」が鳴り、「時間の性質」が大きく変わるのです。こう書くとどこか宗教染みてしまいますが、そのようにしか言いようのない達成として声は響くのであり、その信に背を向ければ世のほとんどの上演行為はほんらい根を失うはずです。この音と時間というモチーフ(主題)をストーリーに組み込みながらラディカルに追求した舞台こそが『ささやかなさ』でした。

ところで『光の中のアリス』では主に『幸福な日々』が、そして『ささやかなさ』では『クラップの最後のテープ』がそれぞれ直接的に参照されていましたが、ベケットの戯曲もまたその多くは時間の進行に対する反逆のマニフェストとして書かれています。ベケットについてここで深く立ち入るわけにはいきませんが、『光の中のアリス』そして『ささやかなさ』の両作ともゲームの終わりの中ではじまりゆくものを描く点で、ベケット戯曲と非常に近しい構造を有していることも見逃せません。

さて、では『ささやかなさ』の舞台において、この時間への抵抗は具体的にどのように果たされたのでしょうか? まずは物語の全貌を整理していきましょう。

・消えない舞台

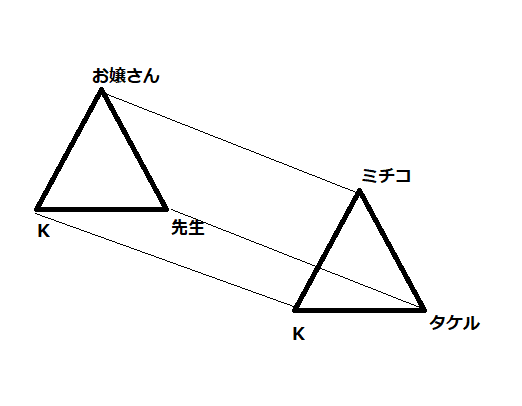

『ささやかなさ』はK、タケル、ミチコの3人の三角関係を基本とした物語ですが、タケルにとってミチコを取り合う相手であるところのKは物語の初めから死んでいます。そして、三角関係と言ってもKとタケルの間には抗争関係というよりむしろ協調関係が結ばれて見えます。なぜならKはいなくなり、この世から退く運命にあるからです。ミチコと交際関係にあったKは、タケルにイヌを継承させようとします。どういうことでしょうか。

K そうやって開き直って自然をぼろぼろにし、女を差別的な聞こえのする言葉に収束させ、高い地位を牛耳ってきたのがマン、お前だ。イヌのほうがいい。お前はイヌだ。

〔…〕

K お前のなかにもイヌがいるだろう、お前にイヌを託したい。試練だ。

〔…〕

K ぼくと同じにはならないでくれ、同じ言葉に捕まえられてもだめだ、ささやかなさを膨らませて、お前のイヌをつくってくれ。

イントロダクションでも述べましたように、『ささやかなさ』は「ささやかな差」による偶然的で理不尽な排除への抵抗の物語であり、前節で論じた時間の克服の必要もこの観点から理解されなくてはなりません。死ぬのはなぜタケルでなくKでなければならなかっのか。Kの死はあまりに無根拠であり、問いは空回りするほかありません。

イヌとは「居ぬ」のに「居る」という不在の在を体現する存在ですが、Kが死を超えてイヌとしてあり続けるためにはタケルによるその継承が必要だというわけです。

イヌというモチーフの政治的な重要性をいくつかここで確認しておきましょう。

「男性」と同時に「人間」をも意味する無徴の言葉「マン」は女性を有徴の例外的な存在へと「収束させ」ますが、「イヌ」はさらなる低みから第三項として脱構築的にこの分類を攪乱します。不在というその性格は「マン」=人間の存在と同程度の抽象性を備えながらも、上記のような曖昧さにおいて一般項の安定性を何食わぬ顔で回避するのです。そこではむしろ「マン」であることこそが例外状況とみなされるでしょう。

さらに、イヌの従属は力となります。というのも、支配者は従属者なくして自らのエージェンシーを維持できないので、ある意味ではイヌに生殺与奪を握られていることになるからです。

では、タケルはどのようにしてイヌとなるのでしょうか。以下では順を追って物語の内容をたどっていきましょう。

彼らの通う「ある高校の卒業式当日の朝」、先生はKが前日にいなくなってしまったことを告げた上で、次のように述べます。

もうすぐ、わたしたちは、ばらばらになります。この一年間、この一瞬に、たまたまおなじ場所にいるわたしたちはもうすぐ、お星さまのようにちりぢりにちります。助けが、必要です。Kくんのことを教えてください。

この呼びかけに答える形でタケルとミチコはKとの最後の日々の「再演」行為を始めます。『ささやかなさ』の再演のうちに、別の「再演」行為が組み込まれているわけです。Kとの記憶を教室のみんなに共有することで、学習共同体が「お星さまのようにちりぢりにちり」ゆく無常の別れの宿命に抵抗する「助け」として機能する点でも、その「再演」行為は『ささやかなさ』の全体とパラレルな構造を有しています。教室の先生と生徒が観客というわけです。

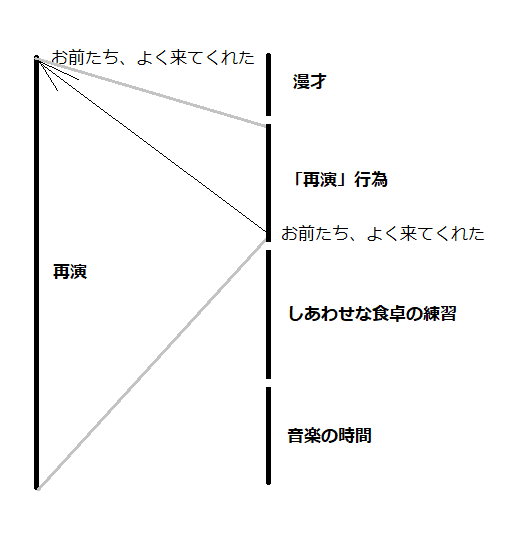

『ささやかなさ』は古賀友樹さんと矢野昌幸さんの漫才のような会話を導入としてその幕を開けます。この冒頭には「お前たち、よく来てくれた」という台詞が置かれ、観客をユーモラスに歓迎していますが、これは「再演」行為の終わりの方で死別の日に病室でタケルとミチコを迎え入れたKの言葉でもあります。タケルとミチコの「再演」行為を『ささやかなさ』の再演全体の縮図として理解する時、ここには入れ子状の循環関係が築かれることになります。

続けてミチコとタケルによる「しあわせな家庭のしあわせな食卓」の予行練習が演技されます。このタケルとの「しあわせな食卓」からミチコはKを思い出し、その帰りを待ち受けます。そうこうするうちに「音楽の時間」が始まり、幕が閉じられます。

細かくはこれらの間にもいくつかのイベントが生じてはいるのですが、ひとまずこの乱暴な整理を図にまとめると、以下のようになります。

「音楽の時間」では西井裕美さんの伴奏で荒木知佳さんが「消えないイヌの歌」を歌います。そして、この「消えないイヌ」の具現が果たされたかのように、イヌの帰還がト書きで示されます。

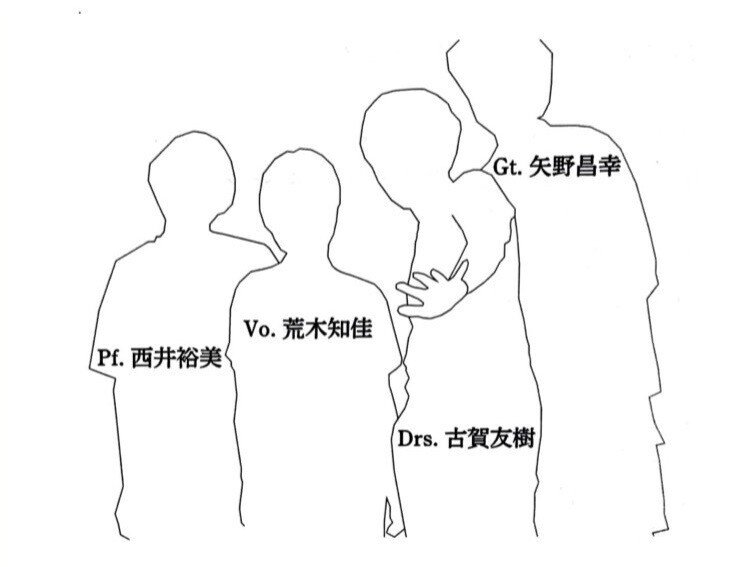

当日パンフレットに掲載されていた以下の図が示すように、『ささやかなさ』ではそれぞれのメンバーに特定の楽器が割り振られていて、たとえば西井さんはほとんどの時間ピアノに向かい合っていますし、古賀さんはドラムを叩いています。

「消えないイヌの歌」の後には、しばしの暗転ののち、古賀さんではなく矢野さんが長くやたらめったらにドラムを叩きまくるシークエンスが続きます。その引継ぎはタケルがイヌとしての生をKから継承したこととパラレルです。三鷹版ではこのドラム演奏ののちまた暗転し、

タケル なあ、これでいいのか?

K ああ、了解した

という曖昧さを秘めたやりとりが終えられてすぐ、終幕の興奮も冷めやらぬうちに明転し、カーテンコールへと移ります(ちなみにスペースノットブランクの舞台においてカーテンコールの場が設けられることは自明ではありません)。この唐突な印象の否めない幕切れは、物語を終幕を超えて継続させようという作り手の意図を反映したものでしょう。この文章の冒頭でも述べましたように、時間との戦いは終わりを持たないことを本質としているからです。

金沢版では終演後の物語の継続がさらに明確になります。三鷹版では矢野さんがただ一人暗闇の中でドラムを叩いていたのに対し、こちらでは古賀さんと荒木さんの悲痛なまでに懸命な叫びがマイクからアンプに出力され、その割れた音はドラムの乱打にかき消されながらもけたたましく響いていました。

音が鳴る。

K ぼく、忘れないからね、忘れないよ、おぼえといてあげる。

ミチコ なにー? なんて言ってるの?

K 声が、聞こえてるのか?

ミチコ もっと強く、もっともっと強く! 言って!

K 嘘でもいいから、聞こえてると言ってくれ!

ミチコ もっと強く、もっともっと強く!

音が止む。

ミチコ またね。

イヌの帰還を経て、死したKとミチコとの間に、不十分ながらも確かな声の応答が生起するとても感動的な結末です。そしてKの声――「別の音」――は不十分であるがゆえに、ふたたびの到来を待ち望まれなくてはなりません。

ただし騙されてはならないのは、たとえこのように『ささやかなさ』の舞台が終演後の持続においても観客にこの「別の音」への気づきを要請し、Kを死に至らしめた排除と選別の論理に抗うことを促しているにせよ、つまり、クライマックスが素朴な意味での終局を示してはいないにせよ、やはり「別の音」の到来を示すラストのこの感動的なシークエンスはそれ自体舞台の上演のさなかにおいて乗り越えられなくてはならないということです。そうでなければ舞台の経験は結局のところ、繰り返される予定調和へと化してしまうからです。

再び作中のKの言葉を引けば、「音は、たった一音でも、時間の性質を変える」のであって、ラストが感動的であればあるだけ一層、それを超える「クライマックス」としての一音が唐突に物語のさなかに聞こえることが、『ささやかなさ』の成否を分けることとなります。

スペースノットブランクは戯曲が要請するこの構造を巧みに見抜いていました。三鷹版の上演では開演してまもないタイミングで、タケルのナンセンスな長台詞に対し映画『君の名は。』の挿入歌"スパークル"をBGMにあてがい、意味不明なくらい感動的な、脈絡のない疑似クライマックスをつくりあげていました。三鷹版では歌が歌われるのはこのパートと「音楽の時間」だけであり、同シーンはラストに匹敵する謎の存在感を勝ち得ていました。もちろん観客がそこに実際に「別の音」を聞き取るかはわからないものの、物語の単線的な進行はかくして大きくねじまげられてしまったわけです。

金沢版では松原さんの手により長台詞の大半がカットされ、この疑似クライマックスも消滅してしまいました。これは『光の中のアリス』に見られたポップソングへの痛烈な批判意識から来た選択であったかもしれません(拙評の「平面その1」をご参考ください)が、この論点についてはここでは立ち入りません。いま重要なのは、金沢版においてこの疑似クライマックスが消滅し、さらには先述したようにクライマックスがより苛烈で感動的なものへと転じたがために、時間のドラマティックな歩みが強められ、それを打ち破るいっそうの強度ある「別の音」が必要とされたということです。

・カッティング

改めて「別の音」が示すところのものを、戯曲の台詞に立ち返って確認しましょう。それは「この状況とはぜんぜん関係ない音」です。ただし、では「別の音」を算出するのには支離滅裂でカオティックな状況を立てておけば済むのかと言えば、話はそう簡単ではありません。それは「ラジオで知らない曲がかかって、あ、この曲なんか知ってるかも! って気がするとき」に響いているような、新しさと懐かしさを共に携えて時の隔たりを超える不思議な音だからです。文章冒頭で引いたKの台詞には続きがあります。

音は、たった一音でも、時間の性質を変えるんだ、その一音はミチコの特別な意味になって、ミチコはどこにでも移動できるし、イヌはそこで待っているんだ。

ある人の「特別な意味になって」、「時間の性質を変え」、「どこにでも移動できる」ようにし、イヌにも出会えるようなそんな希望の音が観客に聞き取られる場を作ること。上演とはそのために戯曲を立体化・音声化する努力です。

松原さんの書く言葉はキラーフレーズで文字通り必殺的な魅力を備えていますが、それはしばしば言われるように生半可な音声化をつっぱねるような抵抗を強く孕んでいます。しかしそれだけにその言葉はプレイヤーを誘惑し、多様なやり方での「攻略」を誘発するはずです(先に松原戯曲の言葉を「ルール」と呼んだのはこのことを指しています)。

『ささやかなさ』のキャストは荒木さん・古賀さん・西井さん・矢野さんの4名のみですが、戯曲の登場人物数はそれを優に上回っていますし、不特定多数の生徒にも台詞が与えられていますから、一人一役での上演はそもそもありえません。しかしスペースノットブランクはそこからさらに進んで、誰がどの登場人物を演じているのかを曖昧にします。タケルにせよミチコにせよKにせよ、それを演じる俳優がころころと変わっていくのです。しかもその変更は非常にささやかにそっけなく行われるので、発話される台詞をどの登場人物が喋っているのかを突き止めること自体が困難になります。

松原さんの戯曲からして会話は飛躍や蛇行に満ちていて、立ち止まって考えないことにはおおよその文意さえ取り難いものです。ここに発話主体の曖昧さが重ねられることで、誰のものかも、何を言っているかもわからない非常にあいまいな音としてその声は結晶化されてゆきます。それだけではこの声は単に難解なものとして響き、観客に解釈の足場を与えず、場合によっては彼らを眠りに誘うことになると思います。しかし、重ねられていく曖昧な声のいくつかが彼方から不思議な明瞭さで急速に耳に飛び込み、他の言葉と結びついて豊かな像を――人物像であれ、風景であれ、あるいはより抽象的な観念であれ――たちまちに立ち上げる、そんな瞬間があるのです。その衝撃は言葉では言い尽くせません。ただ、その声はやってくるのです。

この声を聞き取らせるために必要なのは第一に観客の言葉への感受性や解像度に変更を加えることであり、スペースノットブランクの特徴である、あの脈絡なく変化していく口調や音程は、観客が言葉から距離を取り、視点を改めるための操作であると言えます。どの俳優がどの登場人物を演じているか絶えず考察せねばならない上演構造も同種の効果を有していると言えるでしょう。

また初演の『ささやかなさ』の劇評でわたしが示したような、俳優の身体や水平にかざされた手の床からの高度を通じた表象は今回の再演でも健在ですが、それぞれの高さが示す意味は絶えず変化していきます。物語中で登場人物が身を置くリテラルに物理的な高度や、物語に対してその登場人物の位置する審級が外在的であるその度合い、現実との距離感など。このこともまた繰り返し舞台の観方を更新し、発明していくことを観客に促すものです。金沢版では舞台にさまざまな角度に並べられた蛍光灯が水平なフレームとして空間をより多次元的に規定していました。

この知覚と認識の変容のただなかに声は飛び込んできます。

さらに『ささやかなさ』は登場人物ばかりでなくシーン自体がシームレスに、そして唐突に切り替えられます。金沢版では節をつけて歌うように台詞を読み上げるミュージカル調の演出がいくつかの箇所で施されましたが、その始まりも終わりもやはり脈絡がなく、歌はどこまでも唐突に生起して去り行きます。このミュージカル描写がその箇所の台詞を劇的に際立たせているのだとは内容からして必ずしも言えませんし、かといって『三文オペラ』的なユーモアとしての説明にその演出を回収することもためらわれます。むしろ、場の見せ方のこのおよそ非意味的な変更は、視点を変更させるという、映像におけるカットの推移と同様の効果を与えていたのだと考えるのが良いでしょう。

舞台に対して音響と照明がきわめて高い自律性を備えていることも、この観点から説明できます。特に音楽の使用法は革命的で、あるBGMとある台詞の入りとを同期させることで、舞台上の物語の進行や俳優のテンションではなく、それらに対して外在的であるはずの音楽を推進力として語りを駆動させていました。『ささやかなさ』ではたとえば楽曲AとBそれぞれに、その楽曲の演奏/再生されている間に言い切られるべき台詞の総量が決められていて、俳優は早く言い終わると曲Aが終わるのをわざわざ待ち、曲Bの開始と同時に次の台詞を切り出すのです。そして、やはりその切り出しのタイミングもまた、台詞の脈絡を無視して設定されているように感じられます。

これらの非意味的な演技方針やシーンの変更は、俳優にとっても重要であると思われます。無意味性にさらされながら絶えず異なる様態へと置きいれられていく身体は常に緊張にさらされ、その抽象的な強度を高めていくことと思われるからです。

「音楽の時間」における演奏の最中、矢野さんは演奏に加わるのかと思いきや、手元のギターを片手で持ち上げてその場でジョギングの運動を始め、やがて中央で歌うボーカルの荒木さんより前にせり出て滅茶苦茶なダンスを踊ります。矢野さんは続けてやはり滅茶苦茶な演技をはじめ、荒木さんや西井さんにちょっかいをいれたり、舞台の外に出て行ってしまったりと毎回好き放題していたのですが、この最後の演技はクリエーションでは「糞芝居」と呼ばれ、上演回ごとにその内容は全く異なっていました。

当然観客としては気が散ってしまい、音楽に集中するどころではなくなってしまいます。糞芝居は音楽が持つある種全体主義的な求心性に――身もふたもない言い方をすれば、終わりにエネルギッシュな音楽が流れればそれなりに満足して帰れてしまうという盛り上がりに――抗ってこれを異化し、脱色化する操作であったかもしれません。しかし私としては、これはジョン・ケージのチャンス・オペレーションの方法論と同種の効果をねらったものだったのではないかという説を採りたいと思います。つまり、演奏という系列に対し、それと全く無関係な別の系列のパフォーマンスを重ねることで、奇妙な二重性を備えた独特なリアリティを勝ち得ようとする方法論です。

・ゲームの終わり

先生を演じていた古賀さんへ急に向き直り荒木さんと矢野さんが「タケルくん」と呼びかけるシーンが、二度ほど挿入されています。その度に古賀さんは戸惑うようなしぐさをし、観客としてはいま古賀さんがタケルを演じているのか先生を演じているのかがまったく不明になってしまうのです。タケルと先生とを同一視する見方がここでは強調されているわけです。

つまりタケル、ミチコ、Kらの三角関係は、どうやら夏目漱石の『こころ』における先生とお嬢さんとKのそれの再演らしいのです。タケルとKは、先生とKの間に見られる同性愛的な甘えの関係をもなぞっています。

『こころ』の先生は明治天皇が崩御したのちに乃木大将の殉死を機としてその命を捨て去るわけですが、彼が「明治の精神に殉死」したというのは方便として理解するのが自然です。死ぬべき存在という自認を抱えた人間をそれでもなお生きながらえさせてきた「天皇」というシステムの崩壊とともに、乃木大将ともども快くその命を放棄してしまったわけでしょう。皇室とは日本の外部に身を置き、不在の在としての在り方を引き受けて国家の象徴の座につくことで、国民国家システムの空白や欠落を代理する装置なのですから。

ところで、タケルは古代の皇族ヤマトタケルを、ミチコは美智子上皇后を想起させる名前です。特に後者は明治以降初めての民間出身の皇族として偶像化されてきた存在であり、まさに「象徴」としての皇族の問題を先鋭に表出させる人物です。

対して『ささやかなさ』のミチコには顔がありません。彼女を演ずる俳優が次々に交代するためにその肖像が安定せず、イメージは流動し、偶像化を拒みます。そのイメージは新たに制作されるのを待っているのです。

タケル 地獄ってのはさ、みんなが同じこと考えて同じこと言って同じようにうなずきあってる状況のことだと思うんだよね。

先生 その同調が、ずっとつづく、ということはあり得るでしょうか。

タケル どこかで、ささやかな齟齬が発生するでしょうね。

先生 であれば、地獄は地獄ではなくなりますね。

ミチコ だーかーらー、「制作中のイメージ」だって言ってるでしょ? 何なの? まとめてみないと不安になる症候群なの?

タケルと先生のこのやりとりはすべて古賀さんによってまるで一人の人物の長台詞かのようにつらつらと口にされます。全体主義的状況がささやかな差によって自然に瓦解することに願いを託すタケル=先生に対し、ミチコはあくまで自らの手によるイメージの制作を説きます。

女性を表面上は自分たちの関係の中心に置きながらその実排除することで連帯を維持する、『こころ』に見られるようなホモソーシャルの関係を基礎とした三角形(これが皇室と国民との関係に対してパラレルであることを確認してください)もまた、この性別の別なき役割交換のゲームの中ではほとんど瓦解します。容貌の定まらないミチコがそれでもなお舞台上で生き生きと輝くのはこういう訳なのです。

とはいえ、そもそも『ささやかなさ』はKの消失をめぐる物語であり、その死が乗り越えられない限り、不在者としての役割がミチコからKに移譲されたにすぎません。この問題を克服する一つの方策として、「別の音」の聴取による時間への抵抗をこれまで論じてきたわけですが、最後に、排除と選別の論理を基礎としたシステムに否を突き付けるもう一つの方策について触れておきましょう。

『ささやかなさ』では一度だけ、おそらくはタケルの恋人として、「セツコ」という人物の名前が口にされます。彼女は2020年の上演のために書かれ雑誌『悲劇喜劇』同年9月号に掲載されたヴァージョンの戯曲では、タケルたちに並ぶ主要な登場人物の一人でした。しかし、戯曲に目を通せばただちに判明するように、今回セツコの存在は上記のように台詞内で一度口にされるだけで、物語からはほとんど抹消されているのです。ですから『ささやかなさ』において最も排除の憂き目に遭っていたのはこのセツコということになるでしょう。

ピアノを演奏する西井さんには、コーラスの他にはほとんど台詞が与えられていません。ピアノに向かい合い、ほとんどの時間は黙って観客に背を向けています。ただ、「セツコ」の名が出されるとき、タケルを演じる矢野さんと西井さんは背中合わせに座っていて、二人の間にはえも言われぬ緊張が走るので、観客の誰しもが西井さんを「セツコ」として解釈したことと思われます。

わたしは『ささやかなさ』に寄せたイントロダクションで「演技とは、俳優という椅子をめぐる亡霊たちのフルーツバスケットに他な」らないという比喩で以て、社会システムにおける排除と選別のゲームをなぞる今回の上演構造を説明しました。多くの登場人物をかわるがわる演じるにはただでさえ少ない4人の俳優のうち1人の座が、本来戯曲からは排除された「セツコ」によって占められ続けることになります。もちろん、ピアノを演奏している西井さんが常にセツコを演じ続けているという根拠は何処にもなく、西井さんの存在は舞台上で常に最も曖昧であり続けます。

上演の前半では西井さんは実際にピアノを演奏していますが、後半ではスピーカーから流れるRyan Lottさんの音楽に合わせて鍵盤上で指を躍らせているばかりです。耳に入ってくる演奏と西井さんの挙動とが対応していないことは注意して観察すれば誰の目にも明らかです。舞台空間を支配する音楽とは別の響きに指を差し向ける彼女は、ひとりまったく違う時空を生きているかのようです。

わずか4席しかない席取りゲームで、そのうちのひとつが不在の誰かによって埋められているような、そうでないような、ひどく曖昧な状況が持続する時、ゲームはルールの実効性を失い空転し始めます。そして、綻びを見せたその世界に、ありえた他の現実を突きつけるのは、舞台に鳴り響くあの「別の音」に他なりません。時間との戦いが戦われなければならないのは、イメージの制作をゲームの終わりのその先の未来に開いていくためなのです。

(トップ画像撮影:奥祐司さん 記事内画像撮影:月館森さん)