すこやかな身体とはたけ~自然農と東洋医学のおはなし 【連載2日目 なんで草を抜かないの?】

コラムニスト

野見山文宏 (のみやま ふみひろ)

こんにちは、伊豆で自然農を営んでいる野見山です。

● 前回の振り返り

前回は自然農の概要をご紹介しました。

自然をお手本に、自然のチカラを借りて

~ 野菜を育くむのが自然農。

~ 心身の健やかさを育むのが東洋医学・・・でした。

今回から少しずつ具体的にご紹介していきますね。

まず最初にご紹介するのは、自然農のお家芸「草マルチ」です。

● 草との闘い

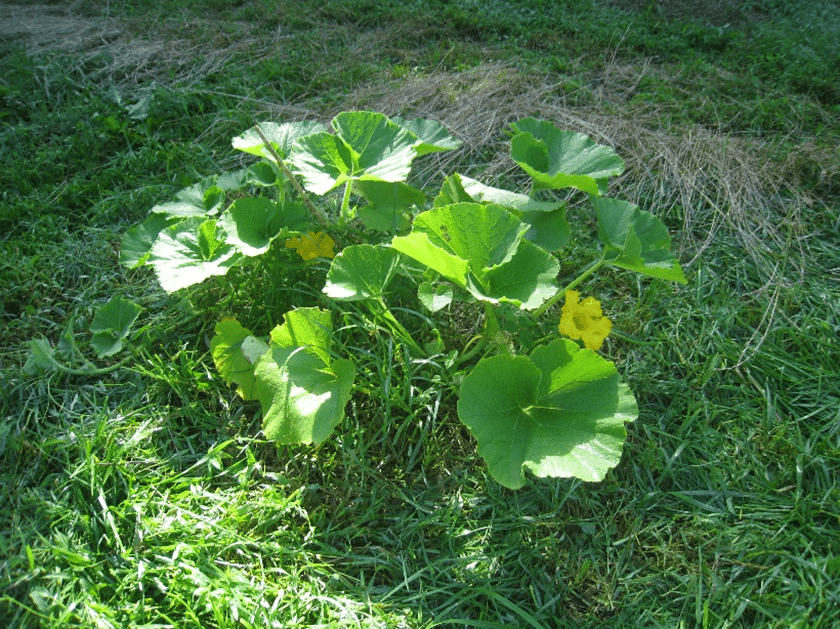

まずはこの画像をご覧ください。これは真夏の厳しい日照りの畑で、慣行農法でかぼちゃを育てている様子です。

丁寧に除草管理しているのがわかると思います。草が生え過ぎると日光を遮り、野菜たちが光合成出来ないからですよね。さらには草が土の肥料を奪うのを防ぐためでもあります。

慣行農法にとって、野菜以外の草は排除すべきものという位置づけです。

なので、プロの農家さんの畑では「ビニールマルチ」と呼ばれる、黒いビニールを土に被せ、草を生やさないようにしているのを見かけますよね。

このように、多くの慣行農法では「草との闘い」が繰り広げられます。でも本当に草はただの邪魔ものなのでしょうか?

● 草がない畑は砂漠と同じ

もういちど慣行農法の土をよく観察してみましょう。真夏の日照りで土は乾燥し、ひび割れ、まるで砂漠のようになっているのがわかるでしょうか?

真夏のコンクリートの暑さを想像して頂くと、その過酷な環境がイメージしやすいと思います。

実際かぼちゃも、暑さで枯れそうになっていますよね。それを防止するために、慣行農法では水やりを人為的に行う必要があります。

● 保湿クリームのように

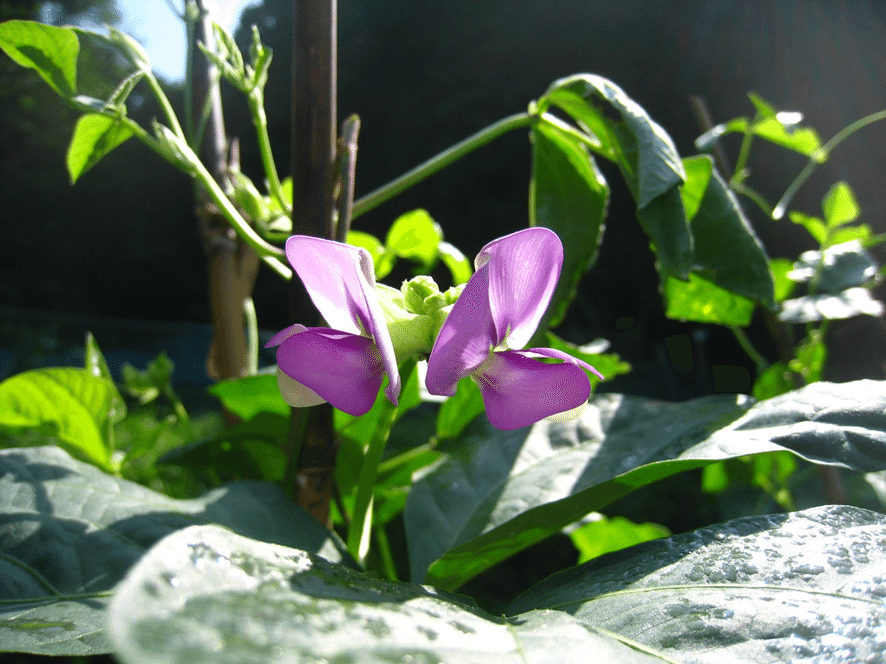

一方こちらの画像は、同じ真夏のかぼちゃを自然農で育てている様子です。自然農の方は、野菜の周りの草を刈り、刈った草を株元に敷き詰めています。これが草マルチです!

ビニールと違って草ですから土に還ります。草マルチのおかげで新しい草の伸びるのは抑えられ、その下はしっとりと保湿されています。

そう、乾燥防止でお肌に保湿クリームを塗るのと同じなのです!土をむき出しにして乾燥させないように草マルチが保護してくれます。

自然の森の土は、落ち葉や枯草で保湿され、その下はしっとりと湿っていますよね。これをお手本に、畑に再現しているわけです。

● 自律的な畑

完全に草を抜いてしまわないことにも意味があります。生きた草は呼吸し、朝露を生み出してくれます。そのおかげで、自然農ではよほど日照りが続かない限り、人為的な水やりをしなくとも大丈夫です。実際僕も20年の中で水やりをしたことは2~3回だけです。

慣行農法は、人間がしっかり介入し、管理コントロールする畑といえます。

自然農は逆に、介入を最小限にし、自立し自律的な畑を育もうとしています。

どちらはいいか悪いかは時と場合によりますが、僕は管理されるのが大の苦手なので、自然農が好きなのかなと思っています(笑)

●草マルチで土がフカフカに

草マルチの効果は保湿だけではありません。

株元に敷いた草は、やがて微生物によって分解され堆肥となります。自然農が肥料をいれないのに野菜が育つ、その理由の一つがこの草マルチによる循環なんです。

さらに、草マルチは、土をフカフカにしてくれる効果もあります。どういうことでしょう?

自然の森を歩くと、足元がフカフカしていますよね。あれは積もった枯葉や枯草が、微生物によって分解され、良質の堆肥となり、そこに住まうたくさんの生き物たちの活動によって土が耕されるからなんです。

・魔法の土「団粒構造」

このようにして生み出された土は「団粒構造※」という、粒だった御飯のような構造になります。この土こそが野菜にとって理想的な土で、水持ちがいいのに、水はけがいい、という不思議な特徴があります。

草マルチの下を、そっと覗いてみると良質の堆肥と、共に団粒構造のフカフカの土があるのを発見することでしょう。何より大切なのは、この団粒構造はどんなに耕運機で耕しても、人為的には作り出せないということです。う~む、草マルチスゴイですよね!

※ 団粒構造とは?「有機栽培のススメ」リンク

https://www.takii.co.jp/tsk/saizensen_web/yuukisaibainosusume/vol02.html

● 自然のチカラを借りて

どんどん生えて手に負えない厄介もの。排除し、闘うべき草。

それを逆転の発想でクルッとひっくり返し、チカラを借りるのが自然農の面白い所です。

それは相手のチカラを利用して技をかける合気道や柔道も同じですし、東洋医学もそうなんです。

風邪で発熱した時、この厄介な熱を排除するのではなく、熱のチカラを借り、免疫細胞を活性化させウイルスとの闘いを早く終わらせよう。そのためにさらに熱を上げる手伝いをしよう!というのが漢方薬の葛根湯なんです。

自然をお手本に、自然のチカラを借りて

~ 野菜を育くむのが自然農。

~ 心身の健やかさを育むのが東洋医学。

だんだんみえてきたでしょうか?

次回は「なぜ自然農では肥料を使わないのか?」 過剰介入の弊害などと絡めてお話しします。ありがとうございました。 (続く)

編集部より

コラムニストの野見山文宏 (のみやま ふみひろ)さんのプロフィール、

連載コラム「すこやかな身体とはたけ~自然農と東洋医学のおはなし」の一覧については、ここをクリック

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?