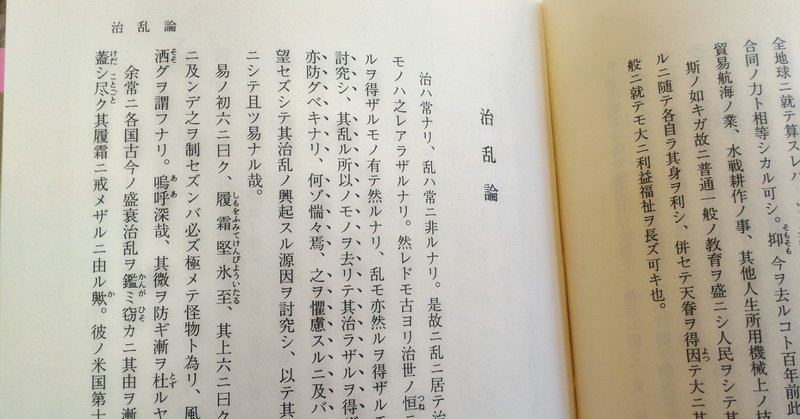

【現代語訳】植木枝盛「平和と乱世について」(原題「治乱論」1878(明治11)年)

原文:植木枝盛 現代語訳:山本泰弘

世が平穏なのは普通であり、世が乱れるのは普通ではない。だから乱れた世において平穏を思い描く人はいても、平穏な世において騒乱を思い描く人はいない。

しかし、古の昔から、平穏な世は少なく、乱れた世が多いのはなぜか。人々は、平和というのもそうなるはずはないのに平和であることもあり、乱世というのもそうなるはずはないのに乱世になってしまうことがあると言う。

ならば、どんな要因によって平和・乱世となるのかという道理を追究し、世が乱れる要因を解消して、平和とならざるを得ない要因を確保すれば、平和を実現できるはずであり、乱世も防げるはずである。平和になるか乱世になるか、なぜびくびくして憂慮することがあろうか。賢明な為政者が国を治めるにあたっては、単に平和を希望するのではなく、平和と乱世が生じる原因を追究し、世が平和とならざるを得ない要因となる法令を作る。そうしてできた法は全く簡単でわかりやすいものだ。

易経の「坤」(“陰”を示す占い結果の解釈)に、「履霜堅氷至:地面を踏んだ音で霜が降りたことがわかる晩秋を経て、堅い氷が張る真冬に至る」という言葉があり、その極致として「竜戦于野其血玄黄:天の竜と地の竜が決戦し、双方のおびただしい血が流れる」という言葉に至る。これは、世の乱れがまだわずかなうちに解消しておかなければ、必ずや怪物のようになり、世に風と雷をとどろかせ、雲と雨が取り巻き、大戦によって大地に血を注ぐことになると言っているのである。ああ、乱世の芽を摘み取り成長させぬべしという教訓は、全く深いものだ。

私は日頃、古今東西の国の発展・衰退、平和・戦乱を見聞し、その要因を一つ一つ考察しているが、一つとして嘆かわしくないものがない。つまりは結局、前述の教訓を生かしていないことが衰退や戦乱の要因ではないか。

かの有名な18世紀のアメリカ独立戦争は、英国王ジョージ二世の私欲がそもそもの発端であった。まずもって、善行はなかなかしにくく、悪事はたやすくできてしまうものである。ジョージ二世が当時の植民地人であるアメリカ人を重税と圧政で虐げるに至るはじめは、まだその程度は甚だしいものではなかった。しかし王の私欲は日ごとに深まり、暴政が月ごとに進み、とどまるところを知らないほどの勢いとなった。王がこの有様であれば王朝全体もそのとおりである。君主の過ちを正そうとする勇気ある家臣がいなかったわけではないが、大国家が朽ちて傾くのを一本の木で支えられるはずもなく、この行く末はどうしようもできなかったのである。

英国の支配領域は広大で、人も数多くいる。この状況に憤り、嘆き悲しむ愛国者がいなかったはずがない。この時、愛国の志士は全身の熱血と気力をほとばしらせ、王のひどい行いを声高に訴えて改心を求めたり、正論を組み立てて悪徳官僚の罪を責めたりし、一心不乱にこれらを正そうと計画したものの、それらの訴えを王や官僚は拒絶し、効果を挙げることは無かった。

王は「我は帝王であり、アメリカ人は我の支配下の民なのだ」と思って疑わず、民意の動向をわずかも意に介さなかった。また、「我が英国は古くから強大な国家であり、アメリカは貧弱な植民地である」として、アメリカの人々がより高い水準の社会正義を求めていることをわずかも理解しなかったのである。そしてまた悪徳官僚も、「アメリカ人が逆らうなら、我らには英国軍がいる」と言い放って顧みないのであった。

ここに至ってアメリカ人の鬱憤は雷と竜巻のように勢いを激しくし、敗北など考えぬ決戦の構えを固めていった。こうなれば暴君と悪徳官僚の悪政はますます過酷になり、とうとうアメリカ人の生活を脅かすまでになった。

これがまさに、世が乱れざるを得ない要因である。このような状況において平和を求めるのは、ちょうど薪を抱えて火事を消しにいくようなものである。戦乱の世になるのは当然なのだ。

アメリカ人は西暦1775年に自由のための戦端を開き、風にさらされ雨に打たれ七年もの年月を経て邪悪な圧制を払いのけ、絶望的な状況に陥りながらも挽回し、ついには米国連邦の基礎を築くに至った。この戦いで、米国(独立したアメリカ合衆国)軍は武器や食料を英国軍よりも用意していたわけではなく、戦略・戦術が神業だったわけでもなく、兵士や将校が多数いたわけでも決してなかった。当時にさかのぼって両国の支配領域を見比べてみるとわかるが、米国が英国を凌駕していたのではない。それでいて英国が米国を征服できなかったのはなぜか。それは、アメリカ人は自由を切望する気風に富み、誰もが不撓不屈の執念を抱いて英国政府を怨んでいたからである。

いざジョージ・ワシントンが選挙により大統領に就任すると、国家の安定を図るべく政務に励み、民衆の願望に沿って税負担を軽くし、不条理な刑罰を無くし、専ら憲法に従って政務を管理し、一心に改革政策を進めた。この動きを明るい時代の到来だとして世の中は一斉に歓迎し、人々は平和を享受し、ただそれが絶たれることだけを危惧する。これこそ、世が平和にならざるを得ない要因である。

ああ、初めから英国の王と官僚が自らの行いを省み、天下の人々の心を自らの心となし、賢明で公正な、権利と正義を貴重なものとする統治で民衆に向き合っていたなら、また、自由を尊重して徳のある統治を行い、税負担を軽くして余計な刑罰を無くし、英国が恥じるところのない真に善良な統治者であったならば、米国は永遠に自国の利益を英国に献上し続け、英国の隆盛は現在の数倍にも及んでいたかもしれない。

全く惜しいことに、天が授けた人の清い心は、貪欲な私情に覆い隠されて本来のきらめきを発せず、英国は国益を失ったばかりではなく、暴君と悪徳官僚の国という汚名を後世に残し、以後世界の人々に、その肉を食いちぎってやろうかとまで憤慨させる存在となってしまった。なんと取り返しのつかないことをしてしまったのか。古の人は、「天網恢恢疎にして漏らさず」(天が悪人を捕らえる網はとても目の粗い網だが、それでいて悪人を捕らえ損ねることはない)と言ったが、まさにこれで英国王ジョージ二世はしっかり捕まってしまったというわけだ。

さてこれらを踏まえれば、なぜか乱世に陥ることもあれば、なぜか平和であることもあるからといって、平和と乱世を偶然の天災とみなすことはできない。だから、賢明な為政者であろうとする者は、平和と乱世が徐々に進もうとする局面に着目し、必ずや乱世となる要因を解消して、平和とならざるを得ない要因を確保しなければならない。それができれば天下は安寧となり、戦乱の警報が鳴ることなく、堂々たる文明の統治が確立されるばかりである。

もしもまたどこからともなく圧制と独裁が世を乗っ取り、わずかも国民の喜び悲しみを顧みず、自らなした非を改めることなく悠々として、法律の名のもとに人々の幸福や国の安寧を妨害するならば、それは政府が人々に対し、いわば子どもを殺傷するような各自の身に迫る悪政を遂行することを知らしめるものである。政府はその責任を逃れることはできない。たまたま政権の内幕の秘密が隠されたまま漏れることなく、乱世に陥った罪を人々になすりつけたとしても、その為政者は天が許さない罪人である。

雲にも届く大樹も初めは小さな芽から育ち、天にも届く大洪水の水ももとはといえばわずかな雫だ。古の人も、平和は乱世の中に芽生え、乱世は平和の中に種を宿すと言っているではないか。遥か昔から積み重なる明らかな歴史的教訓である。今の為政者は、“霜を踏んで大乱を察する”がごとく、警戒しなければならない。ではどうやって警戒すればよいかというと、世間一般の人々が共有する意見をよく聴き取ることに尽きる。

〔底本:『植木枝盛集 第三巻 新聞雑誌論説1』〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?