人類学者の「目」をインストールする。メッシュワークが考える「現場」との関わり方【#ResearchConf 2023 レポート】

RESEARCH Conferenceは、リサーチをテーマとした日本発のカンファレンスです。より良いサービスづくりの土壌を育むために、デザインリサーチやUXリサーチの実践知を共有し、リサーチの価値や可能性を広く伝えることを目的としています。

2023年のテーマは「SPREAD」です。リサーチの領域を広げる、取り組みを周囲に広げる、実践者同士のつながりを広げる……といった意味を込めています。小さく始めたリサーチを、私たちはどのように広げていけるのでしょうか?

合同会社メッシュワークの比嘉夏子さんから、「持続的な営みとしてのリサーチへ—人類学的態度からの示唆—」と題して人類学の見地から見たリサーチについてお話しいただいた様子をお届けします。

■登壇者

比嘉 夏子

合同会社メッシュワーク

共同創業者

人類学者、株式会社Hub Tokyo顧問、岡山大学文明動態学研究所客員研究員。博士(人間・環境学)。オセアニア島嶼社会についての研究を行う一方で、より実践的な人類学のあり方を模索し、合同会社メッシュワークを設立。人類学的アプローチを多様な現場で活かすべく、組織や個人の伴走支援を行う。

人類学者の視点を企業活動に活かす

合同会社メッシュワークは、人類学者がつくった、なかなか国内では類を見ない企業です。人類学といえば、フィールドリサーチやフィールドワークというイメージがあるかもしれません。しかし実際の人類学のリサーチ手法は多種多様で、地域も国もフレームワークもバラバラ。いずれにせよ、なるべくそこの人たちと直接的に関わって対話し、その活動に巻き込まれていくところに、人類学的なリサーチの特徴はあると比嘉さんはいいます。

メッシュワークがめざしているのは、そうした人類学の認識の仕方や態度を、さまざまな現場の中に取り込んでいく、すなわち「人類学者の目をインストールする」ことだそう。それは1つのアプリをインストールするというよりも、もっと根本的な部分、OSのインストールすることに近い。それぐらい、根本的な見方や考え方の変化をめざしているとのことです。

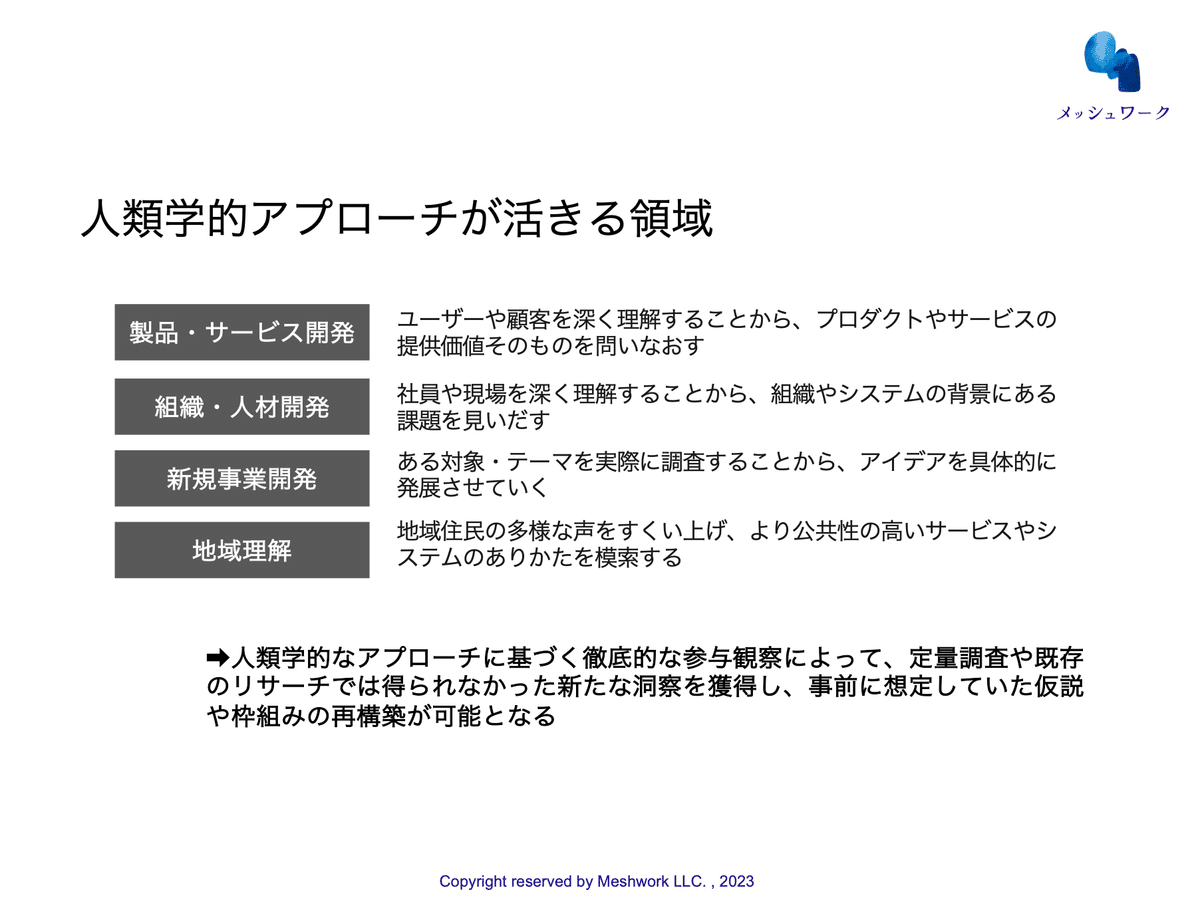

では、なぜ人類学の目をインストールするべきだと考えているのでしょうか。人類学的なアプローチが生きる領域が、多岐にわたると捉えているからと比嘉さんはいいます。

わかりやすいところでは、製品やサービス開発時のユーザー理解において、人類学的なアプローチを導入することです。

また、組織開発や人材開発もあげられます。社員や現場を理解し、組織の課題を見いだすことにも人類学的なアプローチは有効です。

さらに新規事業の開発、すなわち自分たちで問いを立てていくことや、何かを見つけていくサポートも行っているそう。

最後に、地域やコミュニティを理解するとき、地域の多様なステークホルダーを理解していくときも、単発のわかりやすいリサーチ手法ではなく、人類学的なアプローチが有効になると比嘉さんはいいます。

人類学者の「目」を持つうえで大切なのは、 短期的な成果を目標にするのではなく、長期的に関わることで、より根本を問い直していくこと。人類学的なアプローチを取っていくと、最初に設定していたゴールとは、まったく違う場所に到達するかもしれません。だからこそ、既存のリサーチメソッドとは違った質感の気づきが生まれ、そこから新たな社会実装へとつながっていくそう。

それは、道の定まっていない「旅」のようなものだと比嘉さんはいいます。メッシュワークが行うリサーチやプロジェクトには、そのようなコンセプトが常にあるとのことです。

細く長く、関わり続ける

人類学といえばフィールドワークのイメージが強いのではないでしょうか。比嘉さんも「人類学的なフィールドワークって時間かかりますよね」とよく聞かれるそうです。実際に人類学者は1〜2年の長期に渡って、フィールドワークを行うことが多いとのこと。年間を通してさまざまな行事だったり季節の変化だったり、そうしたものを全部一通り見るために1〜2年とよく言われているのです。

そのほかにも、人類学のフィールドワークをする際の心構えは多数あります。「現地語をちゃんと学びましょう」「信頼関係で結びましょう」「自分もメンバーシップに入っていきましょう」……など。このような特徴から、「人類学者って本当に長い期間調査するんだ」「そうじゃないとわからないことがあるんだね」というイメージを持たれがちであり、人類学者自身もそのように風に説明することが結構あるといいます。

一方で、調査期間が長ければ長いほどいいかというと、そんな単純なことでもないと比嘉さんはいいます。

比嘉さんは、オセアニアのトンガというところにずっと通ってフィールドワークをしています。2004年に始まり、今年までざっくり数えて通算10回、トータル20ヶ月ほど同じ場所に通っているそうです。一度の滞在が6ヶ月や4ヶ月の時期もあれば、調査期間後半になると2週間、3週間と短くなることも。

じつは本職の人類学者の人たちも、そんなに何ヶ月も何年と、いつもリサーチができるとは限らないそうです。重要なのは、1回だけ長い期間リサーチするのではなく、長期にわたって反復的に関わり続けるということ。「細く長く関わり続けているというところに意味がある」と比嘉さんは強調します。

1回のフィールドワークに時間をかけるよりも、持続的な営みとして現場に向き合っていくからこそ、個人や社会、環境の変化を捉えられるといいます。

「単発リサーチで問いを立て、答えを出して終わる」ことを繰り返すだけではなく、それぞれのプロジェクトの問いやテーマというものを、もっと統合して見ていくことがより本質的な問いやテーマに接近していくためにも大事だと、比嘉さんは言います。

人類学は単なる「エスノグラフィー」でも「観察」でもない

人類学者というと、エスノグラフィーや観察をする人たちというイメージが世の中にあります。

しかし、比嘉さんが強く共感する人類学者のティム・インゴルドは、「人類学はエスノグラフィーではない」という言い方をしています。人類学は単なる手法や成果物の話ではないと強調しているのです。

インゴルドは「人類学は人々から学び、人々と共に研究することから生の変容を導くもの」という言い方をしています。リサーチャー自身がその経験から学び変容し、自分の認識をアップデートしなければ、新しい気づきは得られません。社会が変化することに、リサーチする側自身も応答しながら変わりつづける。それこそがまさに人類学ですし、リサーチもそういう営みであるべきなのではないかと比嘉さんは続けます。

また、人類学者は観察こそしているものの、そこには少し誤解があるとのこと。

「私たちが重視したいのは、むしろ『参与』観察することの価値です。対象となる人たちや物事に、積極的に関わり、長期的に巻き込まれる。そうすることによって変容し、そこから思考が推し進められていく。その営みのなかに、人類学的なリサーチの価値があると考えています」と比嘉さんは語ります。

もちろん、個別の手法は大事です。しかしさらに大事なことがあるはず、と比嘉さんは語ります。インゴルドの『人類学とは何か』から下記の内容が紹介されました。

「人間の生とは社会的なものである。それはどのように生きるのかを理解することについての決して終わることのない集合的なプロセスなのである。

それゆえ、どのような生き方も、生きていく中でつくり上げるものなのだということになる。道が、まだ見ぬゴールにどうやってたどり着くかの答えではないように、生き方は、生についての問題に対する答えなのではない。そうではなく、人間の生とはその問題に対する一つの アプローチなのである」

ティム・インゴルド『人類学とは何か』 pp.6-7

これを読んだ時、ここでいう人間の生とか生き方という言葉は、実はリサーチそのものに置き換えられると、比嘉さんは思ったそうです。人類学的な調査をするとき、それが終わることのない集合的なプロセスのはずなのに、ついそこにゴールを設定しがちです。しかし本質的な意味においては、ずっと探索し続けるというアプローチそのものの話をしているのではないか、そこに一つ意味があるのではないかと、比嘉さんは考えています。

個別のリサーチで効率よく成果を出すことだけではなく、その根本にあるリサーチャーの態度やアプローチにも意識を向けて、自分たちの認識も変容させながら、対象への向き合い方や参与の仕方をアップデートしていくことが必要です。

また、個別のリサーチプロジェクトがどう相互に関連しうるのかということをもう少しメタにとらえてみることも重要だといいます。一個一個だけを見るのではありません。前にやっていたことと今やっていることはどう関連しうるのかという視点を持つことで、より本質的なテーマへの接近が可能になると強調します。

大切なのは、そこからリサーチャーが何かに気づき、自分たちで次への問いを立てていくということ。「現場の中で感じることや違和感、ちょっとした気付きは、本当に価値があるんです」と、比嘉さんは参加者に語りかけます。

リサーチの価値を、どう見えるようにしていけばいいのかは、自分たち自身から問いを立てていくことでわかっていくはずなのです。その力は、リサーチャーに限らず、どのようなポジションの方にとっても重要だと締めくくりました。

「成果出して、はいさようなら」では意味がない

ーーここからは、リサーチカンファレンス事務局の草野さんとメッシュワークの比嘉さんでのパネルディスカッションの様子をお届けします。草野さんは現在、事業会社でリサーチをしていますが、前職ではデザイン方法の研究をされていました。人間中心設計の研究などをされているため、研究者としての視点からディスカッションに参加いただきました。

草野:ここまで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。一つお伺いしてみたいのは、「企業とのコラボレーション」について、先ほどの「目をインストールする」ということも含めて、どのようにやられているのでしょうか。

比嘉:私たちもケースバイケースながら、どんな風に伴走させていただけるのかをいつも考えています。「私たちがプロの人類学者だから、リサーチして成果出して、はいさようなら」と言ってしまうことにはあまり意味がないと思っていて。「自分の中で何かを生み出していきたい」と考える方たちが、そうできるように伴走していくことが大切だと思っています。私たちの研修を通じて、「自分はこんなに見えてなかった」とか、「他の人たちはこんなことにまで気づけるんだ」とか、ハッとされる方が結構多いんですね。そういうところののお手伝いからやっていることが今は多いです。

草野:ありがとうございます。そのような気づきを得たとき、具体的にサービスだったりプロダクトだったりを作っていくことへの向き合い方が、どう変わるのでしょうか。

比嘉:プロダクトやサービスも、だいぶ息の長いものが増えてきました。そうなると、ある一点だけ、たとえばリリースするタイミングだけうまくいけばいいという話ではなくなります。もっと長期的に、ユーザーやカスタマーの方々とつながっていく必要があります。そのためには、自分たちがもっとビジョンを持っていなければならない、という形に変化していくと思います。

草野:なるほどですね。たとえば、「こういう風に数字を上げなきゃいけないみたい」な視点だけじゃなくて、その数字の裏にはやっぱり人がいるわけで。関わる人が、どのようにプロダクトやサービスを通じて長期的に変化していくかというところに視野を広げられるのは、すごく大事なことだと思います。

「専門家」から脱却する

草野:逆に、文化人類学者の比嘉さんから見て、企業の方と協働するポテンシャルをどこに感じていらっしゃるのでしょうか。

比嘉:ポテンシャルだらけです。これは、現場でリサーチをする人に限らないと思います。リサーチをいかに組織の中に浸透させていけるのかとか、あるいは横にちゃんと展開していけるのかとか、どうやって継続的なものにしていくかという部分がすごく大事です。そこはまだまだ大きな余地があるんだなと感じています。リサーチの取り組みを展開していくためには、やはり経営者の方だったり決裁権を持っているような方たちの理解がないと難しいですね。現場止まりになってしまうことも多々あります。

草野:そのように難しい側面も多いなか、企業人との協業に比嘉さんが興味を持たれているのでしょうか?

比嘉:人類学者ってすごく一匹狼だらけなんですよ。 だからこそ、いろいろな人たちとコラボレーションし始めた時に、人類学者の側にできることの余地が、すごくある気がしています。人類学者が今まであまりやってこなかった協働するというスタイルの面白さを、私はプロジェクトを通じて経験させていただきました。1人でできることは1人でやればいいのですが、さまざまな方たちとやっていく可能性はすごく大きいと経験的に思いましたし、それがすごく楽しいんですよね。

草野:ありがとうございます。人類学者としてさまざまなフィールドも観察していくなかで、これまで見てきたフィールド同士の知見の交わりが起こることがあるのではと思っています。たとえば企業さんとのコラボレーションが、実はずっと付き合ってきたフィールドワークからヒントを得る……なんてことはあるのでしょうか。

比嘉:ありますね。たとえばトンガでやってることと、日本の東京でやってるプロジェクトってパッと見全然違うんですけど、そこをつなげて「何かありうる」って考える癖はついた気がしています。それぞれを別物としてしまうと、結局その箱の中だけの知見で終わってしまいますから。

過去に、インドネシアのジャカルタに、ある会社の実習調査プロジェクトでご一緒させていただいたことがあるんですが、私はインドネシアについて、何もわからないんですよ。言葉もわからないし、全然専門じゃありません。その時のテーマも、「食」とか「健康」のようなものでしたが、別にその専門家でもありません。

でも、「すでに知識を持ってるのが専門家」というイメージから、まず脱却する必要があると思っています。その場所やテーマの知識については、それこそGoogleに聞けばいいですし、今後はAIに置き換わっていくでしょう。

大事なのは、そういった対象とかテーマにアプローチするとき、「誰に話を聞くんだろう」「どこを見るんだろう」「どんな風にどんなステップでわかっていくんだろう」と考えていくことではないでしょうか。それはどんなフィールド・現場でも共通していると思っています。毎回新しいフィールドに出会うたびに、ふさわしいアプローチの仕方を探っていく。そのとき、自分の人類学的なリサーチの力が発揮できるのかなと思います。

「何しているかよくわからない人」になる

草野:「誰に話を聞くか」については、関係構築の仕方もすごく影響すると思っています。その際、気をつけてらっしゃることはありますか?

比嘉:そうですね。「人類学者ってフィールドでどうしてるんだろう?」って興味を持ってもらうことが多いのですが、企業の方とご一緒された時に何に驚かれるって、大して何もしない んですよ(笑)。

もっと一生懸命話を効いたり、ノートに書いたりする人も多分いらっしゃると思うのですが、少なくとも私はそうではないです。フラフラしながら飲みの約束をとりつけて、「はい、さようなら」みたいなこともある。周りから見ると、「何なんだこの人は」とか、「その質問しなくていいの?」とか、思われるかもしれません。

でも、「聞きたいことの答えを取りにいく」という態度ではいけないと思っています。「何しているかよくわからない人」ぐらいでいいのではないでしょうか。むしろ、答えを自分から取りにいこうとしないときにこそ、相手からおもしろいことが降ってくる。それに対して、いつでもレスポンスできるような態勢をとっておこうと、自分は意識しています。

草野:めちゃくちゃ面白いですね。とはいえ、アウトプットを形作る段階でもうひと悶着ありそうな予感がします。どういう風にまとめられてたりとか、逆にあえてまとめずにやっていたりとか、その辺りをもう少しお話いただいてもいいですか。

比嘉:アウトプットの仕方は、まだまだ探索の余地がある領域だと思っていますが、プロセスの細かいところに面白いことが実は宿っていて、そこをちゃんと蓄積したり、相手と共有していったりということを大事にしています。

結果だけを見て「はい、これがわかりました」という伝え方ではなくて、「こういうステップを踏んだら、こういうことがわかってきたので、次はこんなステップにしましょう」と合意形成しながら、プロジェクト全体が進んでいくことが大事だと思います。そうじゃないと、立派な報告書を書くことがゴールになってしまいがちなので。

とはいえ、そのアウトプットが様々な人たちに伝わり得るものになっていること、現場の手触りが感じられるものになっていることも大切です。映像を使うとか、報告書のフォーマットによらないスタイルも、ときには意識したいと思っています。

昨年、メッシュワークのゼミというものをやりまして、最後に発表会をしました。「人類学の報告って、どうしてもレポートになるよね」ということで、あえて「展示の仕方はどんなものでもよい」という方式にしました。調査結果の伝え方は、もっともっとクリエイティブにできると思っています。

弊社の名前であるメッシュワークは、人類学者のティム・インゴルドからいただいた名前です。点と点を結ぶ最短距離としてのネットワークではなく、線同士が絡み合っていくメッシュワークのように、人間の営みを理解していきたい。そのとき具体的に、どんなアプローチが取れるのかを、私たちはつねに考えていきます。

私たちメッシュワークと話してみたい、何かを一緒に考えてみたいという方は、ぜひお気軽にお声かけください!

▼さらに詳しくはこちらから

合同会社メッシュワーク

メッシュワーク (@meshwork_jp) / Twitter

本セッションはアーカイブ動画を公開しております。

🔍............................................................................................................

RESEARCH Conferenceの最新情報はTwitterにてお届けします。フォローをお願いします!

[編集]若旅 多喜恵[文章]石渡 翔 [写真] リサーチカンファレンススタッフ

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?