好奇心はカラスを殺すのか?〜”知”のススメ〜

新たな視点や気づき&深いハラオチを与えてくれる

カラスがリスペクトしてやまない記事の書き手をご紹介します

・長江貴士さん

・SmallWorldさん

・長谷川美智子さん

私は、映画を観たり小説を読んだりして感動すると、他の方の感想や考察を読み漁ります。ほぼ無料で、いろんな人の書いた、そういうものに気軽に触れられる。webの良いところです。あと、映画の場合は監督や俳優のロングインタビューなども好んで読みます。

どうも、自分の心の動きを下敷きにして、それを上手いこと言語化してくれる文章を求める傾向があるみたいなんですね。本当は自分で書き散らしたいんですけれども、そこまでのリーディングリテラシーが残念ながら無いので。漫画レビューもその一環かもしれません。

……というわけで(?)noteでも、時々そういう記事を探して読んでいるんですが、その時に出会い、今でも愛読させて貰っている方をご紹介したいと思います。

【長江貴士さん】

映画や本の感想記事を読んでいてビビッと来るのは相性、だと思います。

“相性“というのは……書き手の感じ方や考え方に共感できる、その文章を読んでいて心地よい。そういう感覚のことです。記事の内容は良くても、残念ながらちょっと肌に合わない文章、というものもあります。その点、長江さんの文章は、言語化が難しい内容も読みやすく、かつ客観的に、ロジカルに書いてあって、しっくりくるというか私の心の動きにどこか似てる、と感じる。本当に気持ちの良い文章です。

長江さんの記事で私が特に好きで、いつも感銘を受けるのは映画感想の記事。

ちょっと敷居が高い、ハードテイストな社会派サスペンス映画や、なかなか自分では億劫がって観ないドキュメンタリー映画も多く取り上げていて、何かそういう映画を観たいけどどれが良いかな?という時に、とてもありがたい。

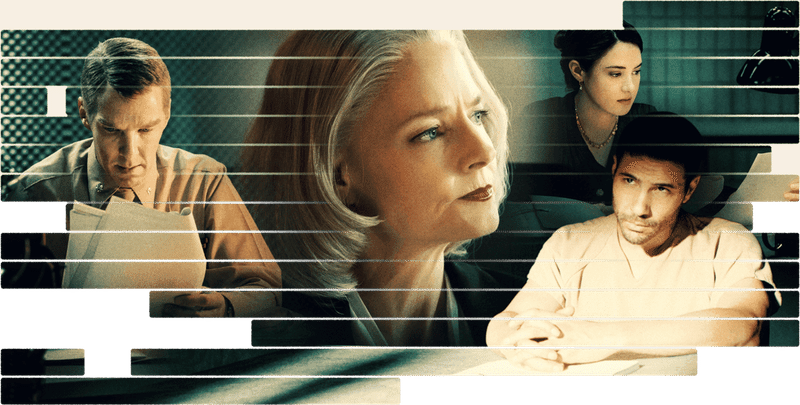

例えば『モーリタニアン 黒塗りの記録』という映画。

(M・B・トラヴェン、ロリー・ヘインズ、ソーラブ・ノシルヴァーニ脚本/ケヴィン・マクドナルド監督)

グアンタナモ基地の収容所に収監されていた、実在の人物モハメドゥ・オールド・サラヒの体験に基づく、イギリス・アメリカ合作による法廷スリラー映画です。(2021年公開)

【記事の抜粋↓(※一部、改行を変えています)】

アメリカ合衆国は、「9.11の首謀者」として拘禁している人物を、ラムズフェルドの指示で「特殊尋問」していた。要するに、「拷問」だ。

映画の最後に、こう表記される。

【CIA、国防総省、いかなる機関も拷問の事実を認めず、謝罪もしていない】

映画の冒頭には、こう表記される。

【これは真実の物語である(This is a true story.)】

敢えて英語表記まで載せたのには理由がある。普段、実話を元にした映画の冒頭では、こう表示されることが多いからだ。

【事実に基づく物語(a story based on a fact)】

あくまでも想像でしかないが、恐らくこの「モーリタニアン」は、本当に「事実」だけを元にしている、つまり、映画的な脚色を一切していない、という意味ではないかと思う。

(略)

「事実に基づく物語」という表記の場合、映画で描かれるどの場面が真実でどれが脚色なのかを観客が判断する術はない。それは、「映画を楽しんでもらう」という意図で制作された映画であれば何の問題もないが、「事実を伝える」という意図である場合は不都合が生じる。

つまりこの映画は、ドキュメンタリーではないものの、「事実を伝える」という圧倒的な使命感を持って作られたのではないか、と僕は感じた。

冒頭に表示される一文にこんな解釈の違いがあるんだ!と、ビックリ。そして、それに対する書き手の推察になるほど…と、なります。

登場人物のひとり、海兵隊検事スチュワート(ベネディクト・カンバーバッチ)

についての記述↓

この映画では、米軍側の描像はシンプルだと感じる。スチュワートを除く、スラヒに関わる多くの者たちは、「次の9.11を起こさないためならどんなことをしても許される」という判断基準で行動しているように思う。それは最低最悪な行動基準だが、シンプルかどうかと言えばシンプルだ。

そして、そんな状況にあるとは知らずに白羽の矢が立ったスチュワートは、法に基づいて正しくスラヒを起訴すべきと考える。

(略)

非常に印象的な場面があった。スチュワートはある人物と議論している。相手は、9.11のテロについて、

【誰かがその報いを受けなくては】

とスチュワートに詰め寄る。それに対してスチュワートは、

【だが、誰でも良いわけではない】

と返す。

このやり取りからも、アメリカという国家は、「とりあえず誰でもいいから『9.11の首謀者を処刑した』ということにしたい」のだろうということが分かるし、一方スチュワートは、「正しく責任を有するものを正しい手続きで裁くべきだ」と考えていると分かる。

そしてスチュアートに対する人権派弁護士ナンシー(ジョディ・フォスター)の記述↓

【私たちは、拘禁の不当性を証明するだけ。同情は不要】

と彼女は言い切る。

一方、ナンシーがある新聞社から取材を受けた場面。記者は、「あなたは『テロ支持者』と言われていますが?」と聞く。テロリストの弁護をするなんて、という世間の声にどう答えますか? という質問だ。

それにナンシーは、

【レイプ犯の弁護士はレイプ魔とは言われないし、殺人犯の弁護士は殺人犯だとは言われない。それなのにどうして、テロリストの弁護士は『テロ支持者』と言われるんでしょうね?】

と不敵に笑う。

(略)

これらのナンシーの発言は、なかなか捉えにくい。しかしこれは、スチュワートと基本的に同じスタンスであることを示しているだろうと思う。

つまり、「法こそがすべて」というわけだ。弁護士にできることは、法律という土俵の上で闘うことだけだ。依頼人が有罪なのか無罪なのかは、依頼を受ける時点では分からないし、自分の信条も関係ない。あくまでも、法律が存在する範囲において、法律が約束する権利を行使する手助けをするのが自分の役割なのだ、という使命感を強く持っていると感じる。

だからこそ、ナンシーが、

【あなたを尊重している】 【一人にしたくなくて】

と語る場面はぐっと来る。彼女が初めて、「法」という領域の外側に出た場面だからだ。

映画は小説とは違い、登場人物の行動や台詞で、彼らの心の動きを推し量るしか術がないのですが、それを読み取り受け止める深度というものは、個々人の能力(知識+経験+言葉の理解力+集中力など)に左右されます。

そこが醍醐味でもありますが……沢山の人の感想を読む事で、自分にはない解釈や深読みに触れて視野が広がる、その繰り返しで自分の”見る目”ができていく……のではないか。それが面白いし楽しい。そう思うのですよ。

長江さんの記事数はかなり多いです。(映画だけでなく書評やエッセイもあります)というのも、ほぼ毎日、新しい記事を書かれているからで、どんだけ映画観てるんだこの人、という驚きと、それが無料で読める!というありがたさ(w)映画が好きだ、報道やドキュメンタリーに興味がある、そういう方は是非、読んでみて下さい。怖い印象もあるかもですが、コメントには気さくに応じて下さいます。また「アインシュタイン数珠繋ぎ」という連載作品(論文?)もあります。

下記に幾つか、記事とその印象的な抜粋をご紹介しますね。

【ジョーカー/トッド・フィリップス監督】

「悪」は、気づかぬ場所で凝縮して、時々僕らの目の前に現れる。それは、結果だけ見れば、個人の中で凝縮するし、社会はその責任を個人に負わせる。しかし、その「悪」を生み出す環境は、僕ら全員が少しずつ寄与しながら作り上げているものだ。そのことを忘れてはいけない。もし、自分のすぐ近くで「悪」が生み出されたとすれば、自分の寄与がどういうものだったのか、冷静に分析しなければならない。

【ふがいない僕は空を見た/タナダユキ監督】

不幸の形は様々で、人それぞれ全然違う。ある人物が、『自分だけ不幸ぶってるんじゃねぇよ』みたいなセリフを吐く場面があるんだけど、まさにそうで、誰もがその人なりの不幸を抱えていて、結局それはずっとその人のものでしかない。生きていくというのは、その自分が背負ってしまった不幸とどう付き合うかという選択の連続なのであって、それを背負いたくないのであれば逃げ続けるしかない。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【SmallWorldさん】

幅広いジャンルの豆知識から雑学から感想まで、画像や動画を交えて万人向けにわかりやすく語ってくださり、それが、どれも面白いという。例えるならば“究極のオススメ士”であるところのSmallWorldさん。

紹介する作品のセレクトが……世代的にハマる人にはめちゃくちゃハマるかとw

記事の内容は全体に音楽、それも少し懐かしい渋好みなセレクトが多いかなという印象なんですが、知る人ぞ知る的なマニアックな記述もあり「これ知ってる!でもそんなネタもあったの!?」という感じで、書き手の知識の幅広さに驚きます。

まあ、007って、ちょっとセクシーなシーンも出てくるんで、そういうのも少年的には楽しみだったのです。(007で観るなら許されると…w)

その中でも、意外とドキドキさせられたのが、映画のオープニングタイトルで、あの女性のシルエットで構成された映像が印象的だったのです。

1. 鋼鉄都市 アイザック・アシモフ

2. 生きていた火星人 ロバート・シルヴァーバーグ

3. 恐竜世界の探検 コナン・ドイル

4. タイムマシン28000年 レイ・カミングス

5. 惑星からきた少年 ライトソン

6. 四次元世界の秘密 L・P・デービス

7. 地底世界ペルシダー E・R・バローズ

8. 両棲人間 A・ベリャーエフ

9. 不死販売株式会社 R・シェクリー

10. 宇宙船ドクター ハリー・ハリスン

11. 惑星ハンター A・K・バーンズ

12. 海底の地震都市 F・ポール/J・ウィリアムス

13. ロボット・スパイ戦争 カール・ブルックナー

14. 海底二万リーグ ジュール・ヴェルヌ

15. 月世界の核爆発 パトリック・ムーア

16. 宇宙戦争 H・G・ウェルズ

17. さまよう都市宇宙船 ロバート・A・ハインライン

18. 宇宙怪人ザロ博士の秘密 エドモンド・ハミルトン

19. 怪奇植物トリフィドの侵略 ジョン・ウィンダム

20. 銀河系防衛軍 エドワード・E・スミス

(↑懐かし過ぎて泣きそうになりました……学級文庫で読んだなぁ)

もともと、横移動視点の”風神”に対して、”雷神”は上下移動気味の視点で描かれていて、その視点の変化が絵全体に動きを与えていると言われています。

それが、屏風を立てた時にできる奥行きの中で観ると、より、風神と雷神の対峙性が際立つように感じたんですよね。

あ、なんか面白いかも...

それまで、あんまり興味の無かった「屏風絵」が、急に魅力的に感じてきた瞬間だったのです。

タイトルの『蠅の王』は、キリスト教における悪魔たちの王 ”ベルゼブブ” を意味するものですが、物語の中では、無人島を支配する恐怖の存在であるとともに、少年たちからあふれ出す悪の象徴として描かれています。

残酷な描写もありますが、何よりも理性が壊れていく様子が、やっぱり怖いんです。

……いかがでしょうか?

このラインナップ見てピピンと来たひと、是非、SmallWorldさんのページに遊びに行ってみて下さい。時間が溶けますw

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【長谷川美智子さん】

(プロフィール欄から) 現在NHKカルチャースクール横浜・町田。青山・川越・さいたまアリーナ校講師「枕草子」を担当。『見沼の波留』(埼玉文藝賞)『小説 清少納言』(第15回新風舎出版賞)

……これに加えて、みこちゃん様主催の有名私設コンテストnew cool noter賞の「歴史部門」の審査員もされている長谷川さん。話しかけるのは畏れ多いと思いきや、とってもフレンドリーな方です。記事にコメントをすると遊びに来てくださったり。

先に紹介したお二人は男性ならではの視点から記事を書かれている印象ですが、長谷川さんは、私が今まで知っていると思っていた「枕草子」や「源氏物語」を、現代の女性ならではの視点で鋭く、かつ面白く捉え直す気づきに満ちた記事がとっても魅力です。

藤原絶頂期に『藤原物語』ではなく、なぜ彼女は『源氏物語』を書いたのでしょう。ヒットラー全盛期に『反ヒットラー物語』を書いたようなもの。紫式部は道長の目が怖くはなかったのでしょうか。

紫式部はそんじょそこらのオンナではありません。周到に準備して、道長の尻尾を踏まないように、あちこちに策をめぐらせた~

甘い恋愛小説?とんでもない。現代人がそう思うだけで、当時は読む人が読んだらモデルが全部わかっちゃう生々しい小説。平安版『週刊文春』なんです。不倫あり、政界スキャンダルあり、少女誘拐あり。死体遺棄あり!

あらゆる陰謀を駆使して政敵を潰し、権力をわが手にした藤原道長。天皇さえも逆らえません。紫式部は道長に雇用されている身分でありながら、藤原の天下を光源氏と呼ばれるちゃらい男がめっちゃくちゃ踏みつぶしたお話を書いちゃった!

↑……なんという魅力的な書き出し!

えーっ古典中の古典「源氏物語」ってそんな話だったの?て、振り返るに、私は学校の古典の授業の内容と、大和和紀の漫画「あさきゆめみし」くらいの知識しかない、事に気付きましたよ。

紫式部というひとりの実在した女性が物語を書いた時の、時代の背景。彼女が生きた時代に、女性の身で、時の権力者達が登場する物語を書くってことが何を意味するのか?

考えたこともない!そのディテールは最早、作品に負けず劣らずの冒険でありサスペンスなんじゃなかろうか。

そういうことをわかりやすく面白く解説してくれる記事なんですよ(あーnote、マジでありがたいw)

カルチャースクールのお仕事をしながら闘病生活を送り、他にも色々と経験された方だからこその日常の記事も、考えさせられる内容のものが多いです。

↓家庭裁判所調停委員の仕事をされていた時のこと

コロナ禍でも、古典を学びたい、という人たちへの授業

「ひとはなぜ学ぶのか?」記事を読んでマスターキートンの言葉が浮かびました

“……それが人間の使命だからです”↓

(「MASTERキートン/浦沢直樹・勝鹿北星・長崎尚志脚本 浦沢直樹作画/小学館)

秋の夜長が楽しくなるセレクト!いかがでしょうか?

あ〜noteってほんっと、ありがたいですね♡

I hope to see you again!闇夜のカラスでしたっ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?