野球本の整理が進まないのは途中で読み始めてしまうからだ。そこで米国野球小説3選

野球と文学は親和性が高いといわれるが、正しくは野球文化と文学は親和性が高いではないか。

「アメリカではNBAとかNFLは人気があるけど、MLBはそうでもないよ」

これ、よく耳にする。アメリカ社会を体験している人の意見ではあろうが、だからといってこういう人達がアメリカのスポーツ文化をよく知っているとは限らない。

例えば日本で、

「総合格闘技の方が人気があって、大相撲なんてそうでもないよ」

こんな風に聞いたら、よくそんな一刀両断できるもんだな、文化の根の張り方が違うだろう、と思うのが普通だ。

同じようにベースボール文化はアメリカで、独自の根を深く広く張っている。だからアメリカの歴史や生活様式と深く絡み合い、ときおり素晴らしい小説の題材となる。

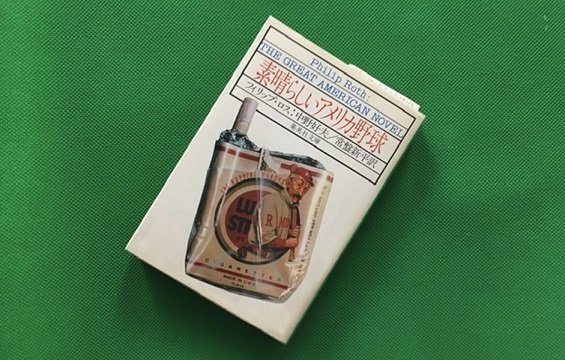

素晴らしいアメリカ野球 フィリップ・ロス

フィリップ・ロスはノーベル文学賞を獲らずして、2018年に85歳で死んでしまった。アメリカとアメリカに生きることを掘り下げ、掘り下げすぎて、晩年の作品にはスキャンダラスにして崇高感があった。

そのロスが40歳手前で書いた「素晴らしいアメリカ野球」は、おかしな球団の奮戦を、風刺とジョークたっぷりに描いている。

変は面白い。

歴史の短いアメリカでは近代の出来事も神話となる。ベースボールの黎明期はまさに神話の宝箱だ。神話の虚実が交錯し不思議でふざけた物語が進んでいく。

当時、こんな小説があるのかと衝撃を受けた。

日本では純文学が伝統芸の私小説に収斂されていったが、そこにはないポップな自由さやユーモアが文学の中に躍動するのを羨ましく思った。

その気持ちは今も変わらない。

シューレス・ジョー W.P.キンセラ

「シューレス・ジョー」は映画「フィールド・オブ・ドリームス」の原作。もはや映画の方が有名で著者のキンセラの名前も忘れられがち。

今さら言うまでもないが娯楽ファンタジーとして楽しく読める。

発売当時のセールスキャッチは「嘘だといってよ、ジョー!」で、つまりアメリカ野球史の汚点でもあるブラックソックス事件(八百長買収)をフックにしていたが、映画が当たったあとにはキャッチも「彼らは帰ってくる」というファンタジー押しになっていった。

原作では事件がアメリカ社会の現実を映しだし、ベースボールを象徴にして、アメリカン・ウェイ・オブ・ライフを問うている。

この物語が、わかりやすい(これは実に重要なことなのだけど)ファンタジーの「フィールド・オブ・ドリームス」として大ヒットしたので、キンセラの次作「アイオワ野球連盟」が吹き飛んでしまった感があるのは残念。

守備の極意 チャド・ハーバック

2013年の本である。

舞台は大学野球であり、現代アメリカの大学生が多くの問題に直面しながらも前進せざるを得ない状況を重層的に、しかも爽やかに描いた青春文学。

アービングやマキナニーが売れた日本だからもっと売れると思ったが、評価のわりに書店ではあまり見かけなかった。上下巻の重量感と値段のせいかもしれない。

読んでよかったし、傑作だと思った。

日本の野球小説の多くが、物語の構造も題材も紋切型になりがちなのに比べて、これは若者が生きていくうえで直面する多様で面倒くさい問題と向き合っている。アメリカのユースカルチャーが豊さで活力ある理由と、加えて若者への敬意が感じられる。

球団や選手のファンが求める野球本とは違う分野ではあるが、ベースボールとアメリカの文化に興味があれば、避けて通れない3冊だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?