班長会は無しってことでどうですか?

おはようございます。3連休最終日、徐々に修学旅行引率の疲れから解放されつつありますが学校行事を行った後に付き物なのが「振り返り」です。週明けから面談が始まりますがその合間を縫って修学旅行の引率者反省会を実施し、次年度に引き継ぎたいと考えています。今回の修学旅行で大きく変えた所があります。それは班長会をやめたことです。学校行事の宿泊研修や遠足、修学旅行では必ず班を作って行動します。今回の修学旅行でも自主研修の班は作りましたが夜に班長だけを集め、次の日の予定や集合時間を読み上げ、確認するためだけの「班長会」は行いませんでした。添乗員の方に「班長会をやっていない学校はありますか?」と聞くと県下で班長会をやっていない学校は1校しかないそうで、それ以外の学校はすべて班長会を実施しているそうです。なぜ班長会を行うのでしょう。今回班長会を無くした理由を3つ挙げたいと思います。

①classroomとMetaMoJiを活用し、紙のしおりは廃止

後輩のMetaMoJiの実践事例記事をそのまま引用しますが今回「旅のしおり」を印刷し、生徒に配布することは止めました。200冊を超える冊子を印刷することやキャンセルなどによって部屋割りを変える際、訂正をかけるのはかなり手間です。classroomにリンクを貼り、すべてウェブ化して修学旅行に臨みましたが特に問題無く終えることができました。

②全員がclassroomやしおり(web版)を確認する癖をつける

班長を決めると班長だけが旅の行程を確認し、班員は着いていくだけという状況になりがちです。自分たちのスマホで気軽に確認できるようにしておくことで常に予定や部屋番号を確認する癖をつける必要があります。「先生、スマホでclassroomのしおりを見ようとして充電が無くなったらどうするんですか?」としばしば生徒、教員から質問を受けました。答えは簡単です。

「充電が切れないようにゲームはほどほどにしましょう。またそれでも不安であればモバイル充電器を買いましょう。それでも不安なら自分で印刷し紙のしおりを準備しましょう」

何でもかんでもこちらから生徒に与えるのではなく不測の事態に備えることを学ぶことも修学旅行の醍醐味だと僕は考えています。

③実は班長会って引率教員のため?

もちろん生徒の体調確認は点呼の際と班長に口頭で行いました。それ以外の行程を読み上げるだけの班長会は誰のためにあるのでしょう。「これからの予定、点呼は22時。早く寝るように。明日の起床時間は6:00、朝食会場へは6:30。ブュッフェ形式です、、、」など書いてあることはしおりを見ればわかるはずです。さらに感染予防のために人をできるだけ集めないように普段は気を付けているのに1か所に班長を集めることにリスクは無いのでしょうか?

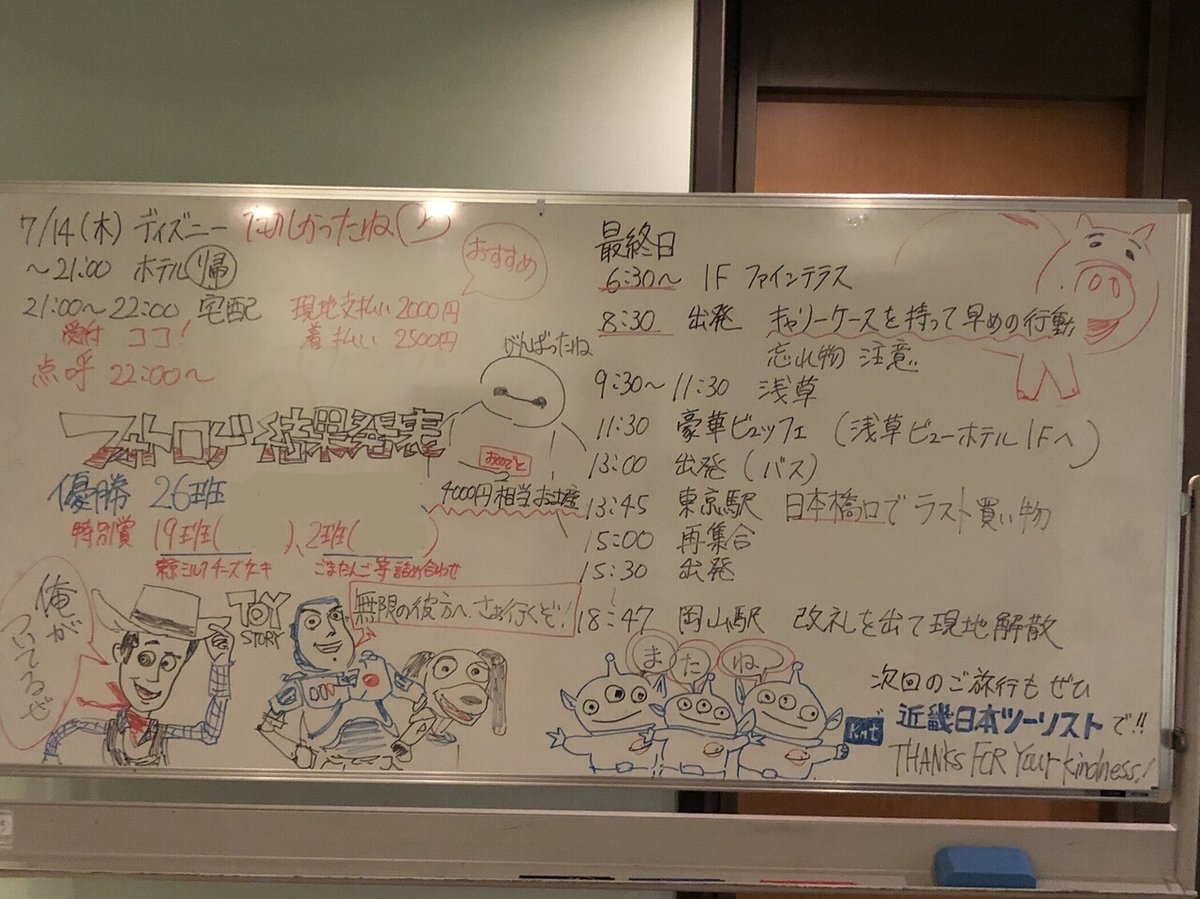

この学年は1年生の時からChromebookを持ち、普段からclassroomを見る癖が身についています。classroomに加えてツアーデスクを設け、ホワイトボードに追加の注意書きをしたものを画像にして配信し、伝達をしましたが問題無く行動することができました。班長会は「ちゃんと伝わっているかが心配」という教員の側の不安から行っている部分がとても多いと思います。慣例は辞め、生徒を信じることの大切さを改めて感じました。

以前記事にしましたが「あったらいいよねは無くていい」です。

ぜひ先生方からそれぞれの修学旅行や宿泊研修などの様子もお聞きしたいです。コメントよろしくお願いします!

最後までお読みいただきありがとうございます!サークルを立ち上げました!↓こちらもどうぞ!また良ければスキ♡やフォローをいただき、noteや教育現場をより良いものにしましょう!

たるみん先生制作の私のMetaMoJi実践事例②のYouTube動画もぜひ↓

8/27に学校のICT推進(リモート授業など)を考え、意見交換ができるサークルを立ち上げました。まだ7名しかいませんが50名以上の学校関係者やICT機器関連の方、保護者の方の登録を目指しています。ご興味がある方はコメント欄に書き込み、そしてサークルへのご参加よろしくお願いします!

この記事が参加している募集

学校ICT化のために有意義に使わせていただきます😁