298.【短縮版】邪馬台国は四国にあった!「魏志倭人伝」から邪馬台国四国山上説を追う!

邪馬台国は四国にあった。

大和朝廷の大秘密政策によって、四国は死国にされていた。

邪馬台国四国山上説を、故・大杉博氏の著書などを参考にご紹介しましょう。

大杉氏は、「魏志倭人伝」などの中国史書と記紀(『古事記』『日本書紀』)によって、邪馬台国四国山上説を証明しています。今回は「魏志倭人伝」に焦点を当てて話を進めていきます。

「魏志倭人伝」(正しくは『三国志』魏書東夷伝倭人の条)に、邪馬台国への行程と邪馬台国の特徴・様子を記したくだりがあることは、人口に膾炙するところです。この(1)邪馬台国への行程、(2)邪馬台国の特徴という、この2つをクリアしないと、当然「邪馬台国が○○にあった」などとは言えないことになります。

■邪馬台国への行程

「魏志倭人伝」は、邪馬台国への行程を次のように記しています。

帯方郡―(南→東)水行7000余里→狗邪韓国―渡海1000余里→対馬国―南・渡海1000余里→一大国―渡海1000余里→末廬国―東南・陸行500里→伊都国―東南・100里→奴国―東・100里→不弥国―南・水行20日→投馬国―南・水行10日陸行1月→邪馬台国

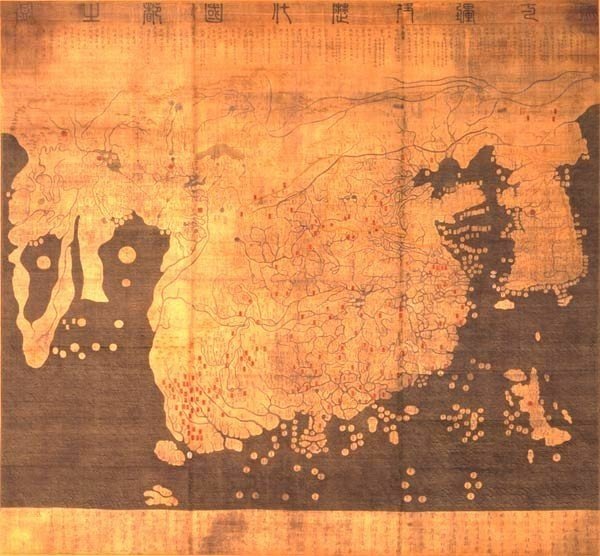

まず、方位についてです。明代に朝鮮で作成された「混一疆理歴代国都之図」などに見られるように、当時の中国では日本列島を右下がりに認識していたことを踏まえなければなりません。つまり、東とあるのは実際には「北」、西は「南」、南は「東」、北は「西」と、そのように「魏志倭人伝」では認識していたということです。そこで、九州地方に当たる末廬国以降の方位を現在の方位へ直すと次のようになります。

末廬国―北東・陸行500里→伊都国―北東・100里→奴国―北・100里→不弥国―東・水行20日→投馬国―東・水行10日陸行1月→邪馬台国

ここにおいて、方角も距離も全く合わない邪馬台国九州説は間違いということになります。

次に、投馬国から邪馬台国に至るところに「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月」という記述があります。この「水行十日陸行一月」は、中国人学者・謝銘仁氏によれば、『「水行十日陸行一月」のところは文脈的にはすらりと「OR式」で読めますよ。ぜんぜん無理がないですよ』(『歴史と旅・臨時増刊号』昭和59年8月20日)とのこと。つまり「水行十日あるいは陸行一月(水行すれば十日だが、陸行すれば一月かかる)」という読み方です。

ここにおいて、邪馬台国畿内説は間違いということになります。

邪馬台国畿内説は「水行十日と陸行一月」と、ANDで読まなければ成り立たないからです。大体において、この「魏志倭人伝」は途中立ち寄る場所が明記されているのですが、「水行十日と陸行一月」とした場合、水行十日したあとに立ち寄った場所が書かれていないことは大いなる矛盾です。

以上、「魏志倭人伝」の邪馬台国への行程を素直に読めば、畿内説も九州説も当てはまらないことがよくわかります。そこで四国山上説の登場となるわけですが、「魏志倭人伝」の途中国の描写も踏まえれば、途中国は次の場所に比定できます。

・狗邪韓国=釜山あたり

・対馬国=対馬

・一大国(一支国)=壱岐

・末廬国=佐賀県唐津市あたり

・伊都国=福岡県糸島市前原あたり

・奴国=福岡県福岡市あたり

・不弥国=福岡県宗像市あたり

・投馬国=高知県宿毛市あたり

・邪馬台国=玄関港は徳島県徳島市あたり

■邪馬台国の特徴

1.「邪馬台国」という名称

「邪馬台国」は「おかしな馬を台にしたような国」という意味で字が当てられています。これは、当時の中国人が倭国(女王国)を見てイメージしたものですが、四国の山上は山焼きの風習によって山上に樹木がなく、高地性集落を結ぶ幹線道路が山並みの頂上を縦走するように付けられていました。その道路を歩くと、変な馬の背中を歩いているような感じになり、「邪馬台国」という文字に符合します。

2.女王国の周辺国

邪馬台国には、斯馬国以下21の国々が外側からくっついたように存在していました。「魏志倭人伝」には「此女王境界所盡(此れ女王の境界の尽きた所なり)」とあり、『広輿図』には「皆附倭境(皆、倭国の境に附いている)」とあります。この21の国々の場所を比定すると図のようになりますが、こうした場所が比定できるのは四国だけです。

3.邪馬台国の風俗・習慣・物産はみな四国山上に収斂する

「魏志倭人伝」には、邪馬台国の生活の様子が実に生き生きと描写されていますが、それらを四国山上に当てはめると次のようになります。

(⭕=証拠能力が特に大きいと思われるもの、◎=証拠能力がかなり大きいもの、○=符合するもの、△=矛盾しないと思われるもの、×=矛盾するもの)

△黥面文身(いれずみ)す/△断髪文身/◎木綿(ゆう)を以て頭にかけ/◎禾(か)や稲をうえる/◎紵麻(ちょま)をうえる/◎蚕桑緝績(さんそうしゅうせき)する/⭕牛なし/⭕馬なし/○虎なし/○豹なし/○羊なし/◎鵲(かささぎ)なし/◎矛(ほこ)を用う/△楯(たて)を用う/△木弓を用う/○温暖/◎朱丹を以て其の身体に塗る/○籩豆(たかつき)を用う/◎棺有るも槨無く/○真珠を出す/⭕青玉を出す/⭕其の山には丹有り/○柟(くす)あり/○杼(とち)あり/○豫樟(くすのき)あり/○楺(ぼけ)あり/○櫪(くぬぎ)あり/△投(かや)あり/○橿(かし)あり/○烏号(やまぐわ)あり/○楓香(おかつら)あり/○篠(しの)あり/○簳(やだけ)あり/△桃支(かずらだけ)あり/○薑(しょうが)あり/⭕橘(たちばな)あり/○椒(さんしょう)あり/○蘘荷(みょうが)あり/○彌猿(おおざる)あり/○黒雉(くろきじ)あり/○骨を灼きて卜す/○酒を嗜む/○手を摶(う)ち以て跪拝(きはい)に当つ/○両手は地に拠り、之が恭敬を為す/○対応の声を噫(あい)と曰う。

邪馬台国の特定に関係ないものを除いたこの45項目において、⭕と◎と○が39項目と、こんなに一致する場所は他にはありません。

特に、(1)「無牛馬(牛馬なし)」とありますが、四国山上には飲用の池が多数存在し、それが糞尿で汚されないように牛馬を上げなかったこと(九州や奈良からは牛馬の骨や化石が出土)、(2)「其山有丹(その山に丹有り)」と邪馬台国に辰砂(水銀朱)が出る山があるとの記述は、徳島県阿南市の若杉山遺跡のみに見られるものであることは、邪馬台国四国山上説を裏付ける重要な記述です。

■「魏志倭人伝」の重要な記述のまとめ

ここで「魏志倭人伝」の中の重要な記述についてまとめておきましょう。

・邪馬台国への行程(前述)

・邪馬台国には斯馬国以下21の国々が外側からくっついて存在していた

・邪馬台国は七万余戸ばかりの大きな国である

・牛馬がいなかった

・辰砂が出る山がある

これらの記述、つまり邪馬台国への行程と邪馬台国の特徴をすべて満たしている所が、すなわち邪馬台国となるわけです。さて、九州や畿内はそれらを満たしているのでしょうか。答えは明らかです。

「魏志倭人伝」を子細に分析すれば、邪馬台国は四国でしかあり得ないことがよくわかります。

最後に動画をどうぞ。

※これは「第2回THE NEW COOL NOTER賞歴史部門」応募のための短縮版です。正編はリンクへ。

この記事を読んでいただき、誠にありがとうございます。今後も記事作成を頑張っていきます。noteアカウントがなくてもできますので、よろしければご支援のほどよろしくお願いいたします。